Yuknavitch e la genealogia delle donne

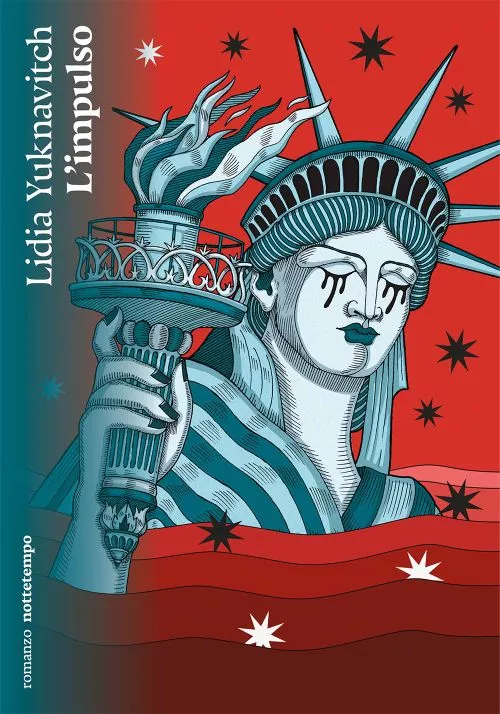

In Italia, il primo romanzo di Lidia Yuknavitch esce nel 2019 per Einaudi. È intitolato Il libro di Joan (The Book of Joan, 2017) e IBS lo etichetta, con una scelta insolita nell’editoria di questo paese, come “fantasy e fantascienza”, affiancando due dei generi accademicamente meno fortunati nella nostra cultura letteraria. Di Yuknavitch è ora appena uscita la traduzione di Thrust, affidata ad Alessandra Castellazzi e intitolata L’impulso. L’editore, questa volta, è nottetempo: dopo Einaudi, sono stati loro ad adottare questa interessante, complicata e unicissima autrice, e anche loro, proprio come Einaudi, non hanno una collana specifica per romanzi di fantascienza (e che non vi siano paletti è un bene). L’impulso ha avuto un lancio critico entusiasmante, qui e altrove, ed è a mio parere del tutto meritato. Mi rende felice, per il bene del romanzo, che merita, ma anche del genere letterario, che amo. L’aspetto interessante di questo lancio, tuttavia, è la quasi totale invisibilità dell’etichetta di genere: critiche e critici, ferratissimi e attendibili nella loro lettura di un’opera per certo complessa, sembrano trascurare, per volontà o per caso, il fatto che per una lettrice di gusti ecumenici come me, questo romanzo risuona di ingredienti fantascientifici di lampante evidenza. Nelle recensioni, a quanto leggo e nel contesto non solo italiano, non vi è traccia di una genealogia di questo tipo: la genealogia non solo e non tanto della fantascienza tout court, ma quella della scrittura femminile dentro un filone narrativo che ancora tende a rimuovere donne e altri margini dal suo corredo.

Non è, quella di questo romanzo, una sorte insolita. Nessuno dei libri successivi a The Book of Joan – in Italia tanto quanto altrove – viene inserito nel genere al quale, in tutta evidenza, le storie di Yuknavitch devono molto, perciò forse è curioso che io cominci da qui la mia camminata nel sottobosco ora in piena fioritura delle autrici di fantascienza. Invece per me questo è l’inizio migliore, non solo per le qualità del romanzo dal quale nasce la mia riflessione, ma anche perché il caso Yuknavitch – che non è certo unico né isolato – mi aiuta a far emergere alcune contraddizioni. Esse hanno a che fare con la riflessione che faceva Le Guin, nell’ormai citatissimo discorso di accettazione della National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (19 Novembre 2014), quando rivendicava per gli autori il diritto a rendersi indipendenti dagli uffici marketing delle case editrici. Yuknavitch, che io sappia, non ha mai dichiarato la sua adesione ad alcun genere letterario, dunque quel che faccio in questa sede è un ragionamento su quel che è scritto, non sulle posizioni di principio. Esse sono tuttavia importantissime per Le Guin come per altre scrittrici di fantascienza americane degli anni ’70, che è il momento in cui tutto cambia e le narrazioni di questo genere cominciano a snobbare le astronavi e i mostri verdi muniti di antenne per orientarsi verso orizzonti più sociologici e politici. Yuknavitch non appartiene a questa combriccola, come direbbe Vonnegut, e tuttavia, deve provare anche lei simpatia per le posizioni di Le Guin se, in apertura degli ecumenici ringraziamenti alla fine di Thrust, esprime un omaggio esplicito nei confronti di una scrittrice mentore e amica. Nello specifico, Yuknavitch dichiara che la sua protagonista è una incarnazione della “carrier bag” dell’ormai famosissimo scritto leguiniano “The Carrier Bag Theory of Fiction (1986).

E in effetti la “bambina magica” Laisvé, creatura interstiziale e viaggiatrice nel tempo, rappresenta una interessante declinazione della teoria leguiniana, seppure molto diversa da quella che fornisce Donna Haraway nel suo “The Camille Stories. Children of Compost” (in Staying with the Trouble, 2016; riporto la versione inglese non per spocchia, ma poiché la versione italiana, oltre a essere incompleta, intitola il capitolo finale “I bambini del compost”, scegliendo un maschile sovraesteso che a mio parere non trova giustificazione nel testo di haraway). Per la “filosofa del compost” il punto di vista è differente: Haraway sceglie l’aspetto più provocatorio e politico di Le Guin, perché le storie delle donne, di cura e conservazione, devono diventare primarie rispetto a quelle degli uomini, di sangue e sopraffazione, se vogliamo sopravvivere come specie. Yuknavitch, invece, declina la potenza delle narrazioni in se stesse e le infinite possibilità combinatorie di spazi e tempi diversi nella ricostruzione di memorie invisibili. Sono entrambe posizioni di fondamentale importanza, intendiamoci, ed entrambe – dico io – appartengono con molta profondità alla genealogia delle donne nella fantascienza, in modo esplicito dalla New Wave degli anni ’70 in avanti.

Dunque la mia domanda è: come mai nel caso di Yuknavitch, autrice di indubbio talento e di evidente affiliazione tematica (seppure non esplicita) a questo contesto, il termine “fantascienza” praticamente non appare nelle recensioni che la riguardano? Chiarisco subito che vorrei evitare ogni semplificazione, del tipo:

“Scrive troppo bene per essere inclusa nella fantascienza”;

“È un problema di mercato: la fantascienza non vende, quindi meglio non usare questa etichetta”;

“Non ci sono marziani né astronavi, perciò che fantascienza è?”

“È una donna: mica possiamo aspettarci che ne capisca qualcosa di scienza”.

Credo che la questione sia più complicata e comprenda anche la possibilità che questa etichetta – della quale Le Guin rivendica la legittimità contro Atwood, costringendo alla fine quest’ultima a capitolare – sia essa stessa ormai da rivedere, almeno nel caso dei romanzi che si allontanano dal rigoroso binarismo bianco, eterosessuale e occidentale che contraddistingueva la fantascienza delle origini. In altri termini, come in tutte le cose, va considerato il fatto che le etichette sono strumenti, non gabbie, e cambiano nel tempo, come si modificano i contenuti che esse designano. I nomi sono importanti. Il modo in cui li attribuiamo definisce l’identità (di una cosa, di una persona, addirittura di una nazione), e per quanto possa essere in molti casi un atto strumentale, questa operazione orienta la nostra interpretazione e contribuisce in modo determinante a strutturare la realtà: il naming, scrive il sociologo culturalista Stuart Hall, è uno strumento fondamentale di comunicazione interpersonale governato dal linguaggio. Che Yuknavitch scriva fantascienza ma non sia identificata (ed etichettata) come autrice di questo genere orienta effettivamente lettori e critici verso una specifica interpretazione che può determinare la fortuna (o sfortuna) del romanzo. È lunga e familiare per tutti noi la lista di amici forti lettori dai quali ci siamo sentiti dire che non leggono fantascienza perché è troppo lontana dalla realtà.

Quindi Yuknavitch racconta una storia troppo lontana dalla nostra realtà? Non direi proprio (allo stesso modo in cui non lo direi per U.K. Le Guin e Margaret Atwood, ma anche per Kurt Vonnegut Jr., Octavia Butler, Joanna Russ, Nalo Hokinson e via dicendo). La vicenda di L’impulso, in verità, è zeppa di riferimenti a quel che siamo oggi, qui e ora, oltre a includere quel che siamo stati e quel che potremmo diventare: insomma è una bella storia che, come fanno le storie, include una componente di mimesi e una di visione.

Prendiamo Laisvé, ad esempio: la bambina che in qualche modo è lo spirito guida nella stratificazione di tempi e piani narrativi sui quali si articola l’intreccio. Il nome, che significa “libertà”, è lituano (come lo sono le origini dell’autrice). Esso evoca l’oggetto simbolo del romanzo, ovvero la Statua della Libertà, della quale viene ricapitolato il processo costruttivo con dovizia di documentazione ed enfasi sulla genesi del progetto, sulla provenienza francese e infine sulle maestranze di ogni nazionalità impegnate nella costruzione. Molto di tutto questo è storia, in parte storia sommersa, soprattutto per la parte che concerne il suggestivo e riuscitissimo “noi” cui è affidata la restituzione dell’esperienza degli operai impegnati nel montaggio dei pezzi della gigantessa arrivati dalla Francia. Marginalità assortite, identificate anche attraverso le loro lingue perdute, si combinano nella solidarietà tra naufraghi che anima il rapporto tra il padre di Laisvè e i suoi amici profughi di ogni nazione. Sospesi tra cielo e terra sullo scheletro di una Lady Liberty ancora incompleta, essi declinano un equilibrio anche simbolico tra lingue e appartenenze diverse, dove trovano spazio nello stesso modo l’orgoglio mai perduto dei nativi americani e il mistero di un oriente che non si spiega e non si risolve.

Per quanto immaginifica sia invece la parte che riguarda Frédéric-Auguste Bartholdi, lo scultore francese ideatore della Statua della Libertà e amante della magnifica (e del tutto inventata) Aurora Boréales, essa restituisce la genesi effettiva del progetto, i passi necessari per realizzarlo, la costruzione dei pezzi e il loro trasporto da un continente all’altro

Infine storia molto prossima e credibile è anche quella che riguarda il nostro futuro. Laisvé, che è nata alla fine del XXI secolo e fugge da terre sommerse sulla nave dove perderà parte della sua famiglia, è superstite del "Grande Innalzamento delle Acque" che nel 2079 determina l’affondamento della Statua della Libertà. Anche qui, Yuknavitch non inventa, ma pesca da immagini familiari nella cultura popolare: la statua simbolo di democrazia che sprofonda nelle acque compare per la prima volta addirittura in un film del 1933 (Deluge, di Felix E. Feist) per poi farsi icona della sconfitta, dopo vari recuperi filmici meno famosi, in Il pianeta delle scimmie di F. J. Schaffner (Planet of the Apes, 1968), dove Charlton Heston, l’eroe macho per antonomasia, si inginocchia su una spiaggia davanti al simulacro distrutto della libertà di un tempo.

Insomma, in L’impulso, c’è molta storia, molta politica (nel senso etimologico del termine), ma anche molta visione (distopica? Fantascientifica? Epifanica?) e infine molta bellezza (letteraria, come nella fantascienza migliore).

Ad avvicinarsi un poco al romanzo di Yuknavicth, gli omaggi alla letteratura fantascientifica sono infatti parecchi, forse non tutti consapevoli. L’espediente centrale del romanzo è il viaggio nel tempo, e sebbene il romanzo sia rigorosamente e deliberatamente corale, Laisvé – che diviene con una certa naturalezza come il centro di questo rutilante e a tratti disorientante viaggio – ha per certo doti che hanno radici profonde nella genealogia della fantascienza, soprattutto femminile. Viaggia nel tempo, ad esempio, Edana Franklin, la protagonista di Legami di sangue (Kindred, 1979), e viaggiando si rende testimone – come fa Laisvé – di una storia mai raccontata perché marginale: quella delle schiave, nel caso di Octavia Butler, come quella degli operai della statua o dei bambini perduti o di altri second-class citizens per Yuknavitch. Gli accenni ripetuti alla depauperazione della cultura dei nativi sembrerebbe un altro pegno pagato a Le Guin e soprattutto al suo Il mondo della foresta (The Word for World is Forest, 1972), mentre molto esplicito, a me pare, è il doppio filo che collega Yuknavitch ad Angela Carter e a Kathy Acker, entrambe considerate scrittrici mainstream ed entrambe con una adesione e un debito chiaro ai topoi della fantascienza. La parte epistolare di L’impulso riporta la relazione di Frédéric-Auguste Bartholdi con la cugina/amante Aurora Boréales, inesausta esploratrice dei piaceri erotici, oltre che benefattrice e ispiratrice di una Statua della Libertà che lei vorrebbe né maschio né femmina. Le stanze di Aurora e l’esplorazione disinibita dei piaceri del corpo che in esse si esprimono esibiscono una parentela riconoscibile con Le infernali macchine del desiderio del Dottor Hoffman (The Infernal Desire Machine of Dr Hoffman, 1972) e, in modo meno evidente e probabilmente inconsapevole con L’impero dei nonsensi (The Empire of the Senseless, 1988). Quest’ultimo – opera complessa, sofisticata e durissima – nasce da una volontà dissacratoria che non riconosco in Yuknavitch (che pure rende omaggio ad Acker in La cronologia dell’acqua), così come mi pare non vi sia in Thrust il vigore politico di Angela Carter. Di certo, tuttavia, vi è l’enfasi sulla materialità del corpo e uno straordinario e ancora inconsueto riconoscimento del desiderio femminile come legittimo, reale, consapevole ed esplicito.

Infine, ci sono gli animali parlanti, che Yuknavitch, in più di una intervista, dice di aver volutamente costruito come non disneyani. Questa determinazione è interessante, perché circola moltissimo tra le scrittrici di fantascienza, soprattutto solarpunk, oggi. E per certo un’altra scrittrice realizza un’operazione simile a quella di Yuknavitch ma parecchio più ardita, nella rappresentazione degli animali, due anni prima della pubblicazione di L’impulso. Laura Jean Mckay, in L’anno dell’influenza animale (The Animals in that Country, 2020), costruisce l’intero romanzo sull’ipotesi che una pandemia metta gli esseri umani in condizione di capire il linguaggio degli animali, e questo linguaggio non è affatto antropomorfico come lo immaginiamo. McKay crea un codice, che varia da specie animale a specie animale, e lo fa senza perdere il contatto con il lettore e senza superare la sua soglia di accettabilità. Per Yuknavitch, comprensibilmente, le cose stanno in modo diverso. Il focus di L’impulso non è il mondo animale, anche se molti animali vi compaiono, e sono soprattutto acquatici. Forse questa è la sola obiezione minimamente critica che ho alla storia: troppa carne al fuoco, troppe questioni importanti sollevate, con qualche filo che rimane annodato per aria invece di farsi parte della trama. Ma forse questa frammentarietà è parte della fascinazione di una scrittura che riesce a tenere tutto insieme, compresa la gioia di leggere una bella storia.

Dunque questa bella storia è fantascienza o no?

Personalmente non so (e forse non voglio) dare una risposta univoca. Da una parte, penso che sia necessario restituire visibilità, dignità e identità attendibili all’etichetta fantascienza, che ha reso e sta ancora rendendo la vita complicata a molte di noi – critiche e scrittrici – per colpa di un malinteso contenutistico che attribuisce a questo genere la forma e le caratteristiche che esso aveva negli anni 40. Dopo quasi un secolo, magari è il caso di considerare la possibilità che anche questo, come tutti i generi letterari, abbia evoluto formule e concetti diversi. Dall’altra, credo che quel che sta accadendo ora sia il sintomo di una graduale, sanissima penetrazione dei topoi della fantascienza nella cosiddetta letteratura mainstream – ammesso che ancor si possa usare questa definizione – per molti motivi, non ultima la necessità di raccontare storie belle e istruttive in una lingua e con uno stile che rispetti l’idea di Letteratura. Non è un furto, o almeno non credo che noi lo si debba vivere come tale. Piuttosto proviamo a considerarlo come un riconoscimento del potere immaginifico di un genere che fin qui è stato trattato come spazzatura. Può essere l’inizio di una buona occasione, non solo per la fantascienza, ma per la letteratura, e punto.