Le mille e una notte di Agropinto

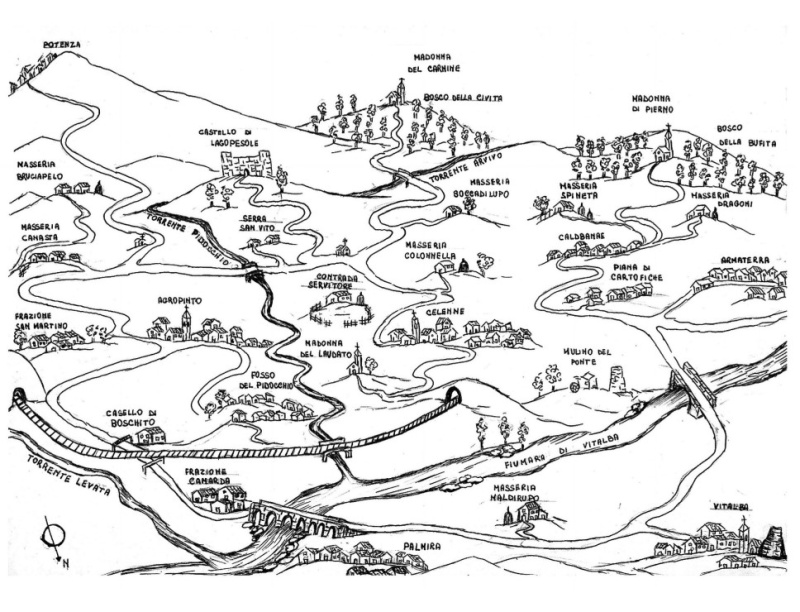

Agropinto è un grumo di tetti nel cuore di una valle del Vulture, tra campagne, frazioni sparse e masserie. Si raggiunge attraverso una mappa disegnata a matita, seguendo con le dita le curve della strada che da Potenza scivola verso la valle e accarezzando poi la traccia più scura del torrente Pidocchio, fermandosi poco prima che le sue leggendarie acque ferrose costeggino le baracche dell’omonimo Fosso, si infilino sotto il ponte della ferrovia che buca le colline per disperdersi poi nel tratteggio più spesso della Fiumara.

Agropinto racchiude nel nome il colore che allaga le campagne, di cui si imbeve anche la copertina del libro, con i campi seminati di tinte accese, il cielo impregnato di un tramonto carico e le figurine che animano il piccolo borgo e le colline variopinte.

Sin dalle prime pagine del romanzo di Giuseppe Lupo (Ballo ad Agropinto, Marsilio, 2024), Agropinto è il punto in cui la storia nasce e a cui la memoria ritorna, luogo immaginario che nella prima edizione del romanzo, pubblicata nel 2004, raccoglie l’intera narrazione nello spazio tra Agropinto e il Fosso del Pidocchio, dove chi racconta ha vissuto e da cui non si è allontanato neppure per il servizio militare (“al posto di presentarmi in caserma a Napoli, sono andato a nascondermi nella foresta di Monticchio e i carabinieri venuti a cercarmi giravano a farfalle tra castagne, querce e faggi..”), fino a quando è salito su un treno diretto a Milano.

“Quando ho lasciato Agropinto, nel 1952, il treno era affollato e qualcuno dei viaggiatori cantava «Vola, colomba bianca vola...», che pochi giorni prima aveva vinto il Festival di Sanremo. A terra resisteva ancora la neve di Natale e dietro il casello di Boschito erano ammonticchiate le invenzioni di Tano Ucciallì: il ventilatore spulagrano, l’osservatorio astronomico di Bastiano dei Miracoli, le carrucole dell’acquavolante, la pedana in legno della giostra arcobaleno, i tralicci e le manovelle del funiculì.”

La voce che racconta è quella di Vituccio, detto Tarzàn, che ora vive in un appartamento vicino al ponte della Ghisolfa, nella Milano di inizio anni Cinquanta, con i primi elettrodomestici, una lambretta comprata a cambiali e una struggente nostalgia.

Nell’edizione accresciuta e ripristinata, ripubblicata dopo vent’anni, il romanzo si divide in due parti: il decennio fra l’Armistizio e il 1952, ricompreso tra le campagne dell’appennino lucano, e una seconda parte, più breve, nella Milano del miracolo economico, polverosa di nebbia e fumo, punteggiata di luci che lampeggiano nei locali e nei dancing tra fabbriche e periferie spente.

A separare due cronotopi distanti e contrapposti c’è il treno dell’incipit, che attraversa la campagna lucana d’inverno e separa, come uno strappo, da quel “villaggio di baracche costruite dal governo fascista dopo il terremoto del 1930, tra pioppi, mandorli, ciliegi, veri, finocchi, cespugli di canne e di felci” e da tutta la colorata e stravagante umanità che l’ha abitata.

Come Tano Ucciallì, inventore, saggio e poeta del Pidocchio, che esercita la sua fantasia in invenzioni strabilianti e talvolta utilissime; Milleunanotte, zingaro che ha rinunciato alla vita nomade per commerciare i beni più disparati nella sua taverna, in compagnia di due mastini e diverse concubine; Kleos il profeta, “aspirante sacerdote figlio di uno slavo bestemmiatore di una martire montenegrina che parlava come un santo dopo un attacco di febbre terzana indebolì il cervello e modificò il carattere”, circondato dalla sua corte di Pargoli Abbeverati; Saverio Dragone, segretario della sezione socialcomunista di Agropinto, che spiega le teorie di Lenin a folle assonnate di braccianti. E con loro una schiera di cavallerizze, politicanti, “avventurieri, bevitori, acrobati, incantatori di serpenti, profeti, guaritori, amatori infaticabili, scommettitori litigiosi e screanzati”.

Una sterminata sfilata di personaggi, caratteri e voci che riempiono le pagine che fanno di quest’opera, come si legge in quarta di copertina, “un romanzo corale e antropologico”, un’“epopea picaresca” e contadina, di personaggi in cerca di avventura e riscatto, mossi da necessità, intraprendenza, audacia e fantasia.

Come Gioacchino Sceicco e Iano Bardotto, compari di Vituccio Tarzan, dipinti dai versi di Tano Ucciallì “Gioacchino, Tarzan e Iano / come malombre girano le fiere. / la notte vegliano, il giorno scialano: / che gran figli di filibustiere!”. Ed è davanti all’acqua del torrente Pidocchio (che, come sosteneva Tano Ucciallì, “chi l’assaggiava tornava a berla almeno un'altra volta prima di morire”), che i tre costituiscono la società Aurora del pidocchio & Co., “la combriccola con cui, a vent'anni, sognavamo tutti e tre di diventare Rockefeller”.

Il vento che spazza l’Italia nel decennio che va dalle macerie del dopoguerra all’entusiasmo della ricostruzione, passando per le battaglie politiche, le lotte agrarie fino al miraggio del boom economico, soffia anche tra le campagne lucane, dove la società Aurora del Pidocchio gira paesi e masserie tra il Vulture, l’Ofanto, il Calitrano e macina lavori, progetti, amori e idee strampalate, perseguendo ostinatamente la ricchezza o l’avventura.

Vituccio-Tarzàn documenta le loro imprese e intanto tratteggia i colori di una comunità bizzarra, intrisa di tradizione, speranza e fantasticheria, povera di mezzi ma non di intraprendenza, mentre intorno il mondo cambia, il futuro incombe e il progresso viaggia con la velocità di un treno che strappa via radici e memoria.

Sul finire degli anni Quaranta il mondo del Pidocchio comincia a perdere pezzi, c’è chi parte, chi cerca di afferrare un po’ di fortuna quando passa da quelle strade sterrate, c’è il tentativo di trattenere il passato che si sgretola e brucia, costruendo statue e feticci di santi e ballerine o improvvisando imbalsamazioni e trincee immaginarie per salvare ciò che è destinato a finire.

Dopo le elezioni del ‘46, a causa di un esodo forzato, la comitiva del Pidocchio si rifugia su un binario morto vicino al casello di Boschito, arredando i vagoni di un treno abbandonato per farne case, studi e finanche la prima scuola popolare del Pidocchio, dove un po’ intontiti dalla puzza del lume a carburo, si imparano le prime parole dettate da Padre Colantuono: “pane”, “casa”, “lavoro”, “libertà”, “perdono”, “speranza” e gli studenti più diligenti si esercitano a eternizzare sui fogli di carta i titoli delle copertine di Grand Hotel e Bolero, i nomi dei figli o impacciati messaggi d’amore.

La citazione che apre il romanzo viene dai Salmi 30, 12: “Hai mutato il mio lamento in danza, il vestito di sacco in abito di festa”, e si potrebbe rileggere alla luce di quel peculiare modo di stare nel mondo, quell’attitudine propria degli abitanti di Agropinto, che tra baracche, rovine e vecchi vagoni ricostruiscono dimore, appendono uccelliere, vasi di rosmarino e basilico, trecce di peperoni seccati, piantano rose, istituiscono scuole, fabbricano giostre e osservatori astronomici e danno al racconto il ritmo festoso di una danza colorata dove povertà e sconfitta non riescono a smorzare fiducia, gioia e immaginazione.

Così, una volta sistemata la comunità tra i vagoni sul binario morto, “Tano Ucciallì collegò tra una portiera e l’altra vecchi teloni d’incerata e, per proteggersi dal fango, srotolò a terra un paracadute canadese fissato ai pioli. Ci si poteva stendere a contare le stelle, come faceva Bastiano dei Miracoli nelle sere di cielo limpido, o giocare con i tappi di bottiglia che scivolavano come bocce su un biliardo verde. E poiché a Milleunanotte, quando portava a spasso i tre mastini, pareva di camminare sul velluto, il piazzale della stazione prese il nome di Tappeto Volante.”

Nel romanzo, il potere creativo e demiurgico del dar nome alle cose scorre in filigrana nella scrittura di Lupo, rigogliosa di soprannomi, epiteti, attronimi, toponimi, poleonimi, odonimi, parole che tracciano i contorni delle cose lasciando spazio al portato fantastico che vi dimora, risvegliandolo talora, con un vocabolario immaginifico che dà conto di uno sguardo capace di cogliere la meraviglia che tracima dalla realtà e la trasforma.

Nominare le cose significa riconoscerle, appropriarsene, illudersi di aver presa su di esse, sentirle più vicine. Così ogni abitante del Pidocchio viene ribattezzato con nomi che cristallizzano un’aspirazione, una vocazione, una storia o, nel caso dei nuovi nati, una speranza o un augurio (tra gli altri, Sabella Orapronobis, Clemente Sfasciacarrozze, Anita Mascolina, Gaetanino Oltremare, Bastiano dei Miracoli), ma il potere creativo del nominare viene esercitato anche su veicoli, case, strade, persino sul firmamento, come Letterio il Marinese, che, mentre osservava la Via Lattea con il cannocchiale, “nel pulviscolo notturno vedeva famiglie di astri a forma di lumache, farfalle e si prendeva la libertà di battezzarle con i nomi che più lo entusiasmavano: Libellula Imperatore, Tabacco di Spagna, Vanessa Atalanta, Nucella Lapillus, Loligo Vulgaris, Cannolicchio dell’Adriatico, Passera Scopaiola…”

E quel bisogno di ritrovarsi nelle cose, di scovare in queste qualcosa che ci somiglia, resiste anche nella periferia milanese di “polveroso silenzio e orizzonti senza colori”, dove attecchisce una scheggia di quella Lucania di parole colorate e piene. E quando Vituccio, primo dei tre a emigrare, viene raggiunto dai suoi ex compari e “con la scusa di rimanere a guardia dei bagagli, si mettono a raccontare la loro lontananza”, Gioacchino Sceicco propone di bussare alla casa del Sindaco per chiedere di intitolare le strade di Milano come quelle del Fosso del Pidocchio, “largo dell’Onestà, via della Perna Scazzata, vicolo Scannaporco, viottolo del Mondezzaio…”.

Nel 1952, quando le ruspe e i cingoli sgomberano il binario morto dove il villaggio si è accampato, è di nuovo tempo di andarsene in cerca di miglior fortuna, come in un’allegoria di ferro, acciaio e cemento armato, non si può più restare fermi, bisogna sgomberare la strada e i binari per quel treno che sfreccia verso il progresso, o racimolare il coraggio di saltarci sopra e prenderlo al volo.

E quando la prima famiglia del fosso del Pidocchio fa le valigie per partire su un camion di emigranti verso il Nord Italia, padre Colantuono, il sacerdote del paese, strappa una pagina dalla Bibbia per infilarla nelle tasche dei compaesani in partenza, come una profezia: “la tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane”.

Il 1952 fa da spartiacque tra le due parti del romanzo, dopo viene la Milano-Luna Park degli “anni del Miracolo”, delle fabbriche, dei locali, dell’università, delle prime contestazioni, della musica leggera e del rock.

A Milano, il ritmo del mondo che cambia si sente più forte e se le donne di Agropinto sembrano propense ad accordare senza fatica le proprie aspirazioni a quella musica nuova e appaiono più sveglie e pragmatiche dei mariti, più attratte dai nuovi elettrodomestici e dalla promessa di una vita meno dura che dal ricordo e dalle romanticherie, gli uomini, per quanto affascinati dalle nuove macchine e opportunità, non riescono a rinnegare la vita passata e soffrono quel cambiamento che ha reso ai loro occhi le mogli più fredde, dure e lontane.

E allora si dedicano a balli e avventure per sfuggire il tempo e la nostalgia, per riscoprire dentro quel grigiore il colore, la vitalità e le parole delle terre lasciate, per ritrovare un po’ di quell’incanto, che risuona in loro, nelle filastrocche popolari, nei ritornelli e nel bagaglio di ricordi e cianfrusaglie che si trascinano dietro.

E per il potere onomastico che risiede nella storia, al giovane Libero Ucciallì, figlio di Iano, battezzato in onore dello stimatissimo inventore del Pidocchio, toccherà farsi erede di quel pensiero laterale, audace e visionario, capace di immaginare una mongolfiera che porta fino alla luna, di fabbricare una giostra improvvisata in una corte della periferia milanese e di sognare l’utopia di uno spazio scevro dalla soffocante omologazione della società di massa, che conservi la libertà e la fantasia spregiudicata che scorreva lungo le acque del Pidocchio. E il romanzo sembra promettere che un po’ di quell’incanto resista ancora, nonostante tutto.