Edmondo Bruti Liberati / Magistratura e società nell’Italia repubblicana

Magistratura e società nell’Italia repubblicana (Laterza, 2019) è un tema nevralgico, sempre ed ovunque. In particolare lo è in Italia per la storia della magistratura, per i suoi collegamenti complessi e obliqui con la società e con la politica. Ed è stato, anche tuttora, incandescente per il volano, esistente e spesso ignorato per ipocrisia, tra agire giudiziario e assetto politico, tra costruzione e applicazione delle leggi, tra visibilità dei protagonisti e la loro circolazione, presente e futura, nella vita collettiva. L’autore del saggio è persona di esperienza e prestigio, con esperienza presso la Procura delle Repubblica di Milano anche come procuratore capo, presso il Consiglio superiore della magistratura (1981-1986), presso l’Associazione nazionale magistrati come presidente (2002-2005), presso Magistratura democratica come presidente (nel 2007).

Non nuovo a ricostruzioni meditate sulle vicende italiane della magistratura, in questo lavoro Bruti Liberati è riuscito a connettere storia e cronaca, in un lungo viaggio, senza panegirici, rimpianti, esaltazioni e lamentele.

Il percorso che emerge dalle pagine non si esaurisce però nella storia della magistratura nel suo legame con la società. Esso consente di cogliere una storia più complessa: quella che in Italia coinvolge, ed ha coinvolto, la magistratura ed i sistemi politici. Non solo per comodità ma chiarezza possiamo marcare e differenziare alcuni periodi.

Il primo riguarda il dopoguerra, caratterizzato dal difficile rapporto con il passato. Una scivolosa continuità si salda con una stentata rottura. I sistemi, quello politico e quello giudiziario, vivono come in simbiosi, in uno stato d’isomorfismo.

La prima, incisiva frattura ha luogo con l’approntamento e l’entrata in vigore della Costituzione, anche perché nell’Italia prefascista non era avvenuta una completa trasformazione dello Stato in senso liberale, tanto meno nella funzione giudiziaria. A dir il vero, ricorda Bruti Liberati, con il regime fascista le garanzie d’indipendenza della magistratura non furono interamente stravolte (a differenza di quanto avvenuto nel nazismo), non fu introdotto l’obbligo di giuramento e fu conservata una discreta indipendenza di giudizio. Con la Costituzione si realizza il ribaltamento, in particolare con la previsione, e successiva istituzione, del Consiglio Superiore della Magistratura che delinea un modello di autogoverno estendendo le garanzie di indipendenza anche ai rappresentanti dell’accusa pubblica, cioè al pubblico ministero.

Dal 1945 al 1948 si assiste al fallimento della normativa sull’epurazione, sostanzialmente disapplicata, e all’applicazione estensiva dell’amnistia, cd Togliatti, del 1946. Negli anni successivi dilaga il fenomeno dei ‘redenti” come furono definiti (M. Serri, I redenti: gli intellettuali che vissero due volte, Corbaccio, 2009), cioè di coloro, magistrati ma anche intellettuali e politici, distintisi durante il regime per elogi e per incarichi di vertice, ad esempio nel Tribunale speciale. Bruti Liberati non indugia sull’argomento, ma la lettura di quei nomi gela il sangue non tanto per l’adesione al regime, su cui possono essere intervenuti fattori diversi, dalla convenienza alla passività, dalla gioventù alla sventatezza, quanto per il contributo fattivo alla prospettiva razziale dal 1938. Da quell’anno i giochi sono fatti senza scampo, e gela il sangue costatare la carriera successiva degli “insospettabili” nei ranghi parlamentari, istituzionali, giornalistici, alimentando la schiera dei paladini delle virtù, in un’Italia concentrata frettolosamente nel dimenticare, nascondendo e nascondendosi. Classico, ma si potrebbero citare altri nomi più noti al pubblico generalista, è l’esempio di Gaetano Azzariti, giurista e magistrato. Questi ricoprì posizioni di vertice presso il Ministero di grazia e giustizia fascista, sottoscrisse il “Manifesto della razza’ e divenne anche il presidente della commissione cd. “Tribunale della razza”. Cambiato il vento e in preda ad un’amnesia offensiva, fu chiamato nel 1946 a operare come capo di gabinetto proprio del guardasigilli Togliatti. Non solo: divenne giudice costituzionale su nomina del presidente Gronchi nel 1955 e ne fu eletto presidente nel 1957. Attualmente troneggia un suo busto nei corridoi del palazzo della Consulta.

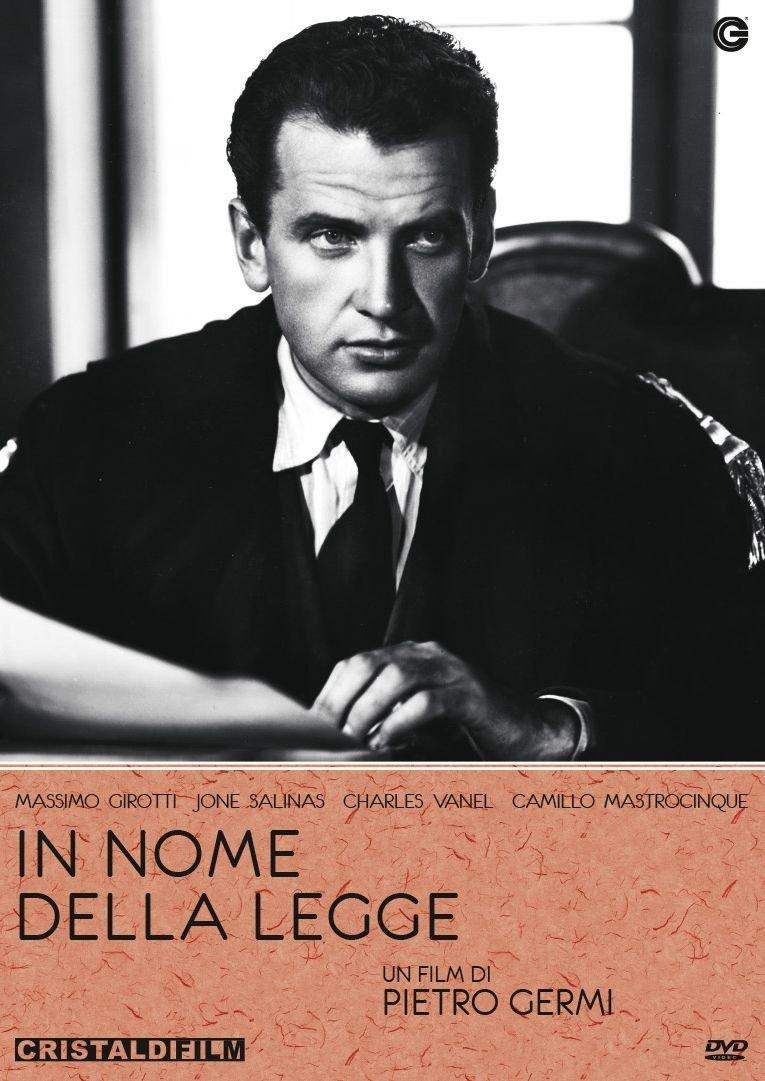

Nei primi anni ’50 la magistratura è ancora in larga parte irrigidita nel passato, convergente nello sterilizzare la Costituzione soprattutto negli organi superiori. Nel contempo si intravedono fessure innovative attraverso decisioni ed anche attraverso contributi letterari di magistrati che descrivono un modello non tradizionale di giudice. Esemplari, in questa direzione, sono i romanzi di Giuseppe Guido Lo Schiavo (Piccola Pretura del 1949) da cui Pietro Germi trasse pochi anni dopo, nel 1949, il film In nome della legge, e di Dante Troisi (Diario di un giudice del 1955).

Con il decennio degli anni ‘60 s’acuisce la rottura con il passato, e le istituzioni, tra cui la giudiziaria, riescono a rimuovere le incrostazioni. Inizia l’epoca del disgelo. Decisivo è il periodo tra il 1956 e il 1958 con l’entrata in funzione della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura. L’autore, in modo assai appropriato, ricorda la prima sentenza costituzionale relativa a una norma secondaria sulla pubblica sicurezza che imponeva la licenza per diffondere stampati in luogo pubblico. La decisione, all’apparenza di scarso impatto, in realtà sconvolse un assetto ancora intriso delle prospettive fasciste, anche se venne seguita da un significativo disinteresse. Infatti nessuna ordinanza di rimessione alla Corte venne promossa dalla cassazione, furono solo tre quelle provenienti dalle corti di appello mentre tutte le altre furono avanzate dai pretori.

Da protagonista attivo dell’associazionismo Bruti Liberati è attento e minuzioso nel descriverne gli sviluppi. Essi riguardano l’Associazione nazionale magistrati, la cui prima componente nasce dalla scissione di un gruppo (Unione dei magistrati italiani) che, su posizioni più conservatrici, tenta di mantenere in vita due profili tradizionali: il principio gerarchico e la funzione della Cassazione come organo di indirizzo. Nel 1964 si costituisce la corrente di Magistratura democratica (di cui Bruti Liberati ha anche fatto parte) che si affianca alle due preesistenti di Terzo potere e di Magistratura indipendente. Essa si pone, si espone e si qualifica soprattutto come avanguardia garantista, mantenendo negli anni anche successivi un elevato tasso di politicizzazione. Con questo scossone associativo si chiude in quegli anni, ricorda l’autore, «una pagina di scandalosa discriminazione» con l’ingresso delle donne in magistratura. Nel 1965 vengono nominate le prime otto magistrate in un corpo in rapida trasformazione, tanto che oggi le nuove immesse sono costantemente in maggioranza nei concorsi. Sempre nel 1965 si svolge a Gardone uno dei più importanti congressi dell’Associazione nazionale magistrati. In quell’occasione viene assegnata al giudice la funzione di applicare la Costituzione anche in via diretta. Insomma, osserva Bruti Liberati, «il dibattito associativo si misura con la dimensione politica dell’attività giudiziaria», principio che si fa strada pur nel contrasto con altre componenti associate.

Con quel congresso, negli anni ’70, si apre per la magistratura un periodo cruciale. Diviene militante, interventista, attiva, ipercinetica trovandosi ad affrontare uno dei periodi sociali e politici più bui. Si sovrappongono le lotte sociali, la contestazione studentesca, la successiva tragica deriva del terrorismo. Bruti Liberati vede l’inizio di questa fase nel 1968-69 quando si radicano i movimenti protagonisti dell’epoca successiva e compare il terrorismo. Si staglia nel 1969 il tragico attentato di piazza Fontana di cui vengono narrate le vicende giudiziarie con il corollario di depistaggi, in un clima di scontro anche istituzionale nel quale emerge la volontà politica di privilegiare la pista anarchica, inconsistente, con le interferenze dei servizi a vario livello. Quella strage costituisce anche l’occasione per un chiarimento traumatico all’interno di Magistratura democratica. Alcuni noti esponenti lasciano la corrente per protesta contro un ordine del giorno approvato a larga maggioranza. Quel manifesto censurava che Tolin, direttore di Potere Operaio, fosse stato incarcerato dalla Procura di Roma per reati di opinione. Nella sostanza si trattava della critica di magistrati all’operato di altri magistrati, di quella che da quel momento si chiamò “interferenza”. E fu l’occasione per distinguere i magistrati moderati da quelli ritenuti estremisti. Gli anni ’70 sono anche quelli in cui la magistratura, in particolare i pretori, dimostra di intendere il principio di uguaglianza in modo diffuso nelle varie disposizioni normative, interpretate così come si usava dire in termini “costituzionalmente orientati”. Si avviano indagini per reati che, presenti nell’ordinamento, non venivano mai applicati, in particolare sul versante dell’inquinamento, dei reati edilizi, della sicurezza sul lavoro. Nel contempo emergono fatti di corruzione, con coinvolgimenti autorevoli delle istituzioni, come nello ‘scandalo dei petroli’, che per ragioni di connessione fu celebrato principalmente a Torino. Gli anni sono anche attraversati da episodi tragici di natura istituzionale (si pensi a Sindona e all’omicidio Ambrosoli) e dal terrorismo. In entrambi i casi si tratta di vicende che hanno posto in pericolo la stabilità dello Stato, e la magistratura ha contribuito unitamente ad altre energie a mantenerne la sussistenza pur un contributo doloroso di sangue. Sono di quegli anni gli omicidi dei magistrati Occorsio del 1976, Alessandrini del 1979, Galli del 1980. Esemplare, in questo senso, è il processo conclusosi a Torino nel 1978 nei confronti delle “Brigate rosse”. In coincidenza temporale con il sequestro e l’omicidio Moro, il suo svolgimento fu segnato dal rispetto delle regole processuali, dopo l’uccisione del presidente del consiglio dell’ordine torinese e durante continue azioni sanguinarie rivendicate in aula dagli imputati (una tra tutte l’omicidio del magistrato Coco a Genova nel 1976).

Negli anni ‘80 inizia e si consolida una nuova fase: ha luogo la legittimazione esterna della magistratura attraverso processi di vasta eco sociale. Essa diviene un attore presente tra il pubblico e nel pubblico, anche attraverso la tv con spettacoli che la esaltano (Processo in pretura, Telefono giallo). Nel contempo il sistema politico si ritrae progressivamente. L’esordio nel 1981 è clamoroso: giudici istruttori di Milano sequestrano nella villa di Lucio Gelli le liste degli aderenti alla P2 con risultati imbarazzanti tra politici, giornalisti e anche magistrati. Esemplare è il caso di Ugo Zilletti, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, presente in quella lista e dimessosi con il subentro di Giovanni Conso. Nel libro viene ricostruito questo momento particolare, individuando le coordinate in cui si muovevano questi contropoteri che avevano coinvolto anche larga parte delle istituzioni e dei partiti. L’Autore sottolinea come le iniziative di legalità del Consiglio superiore della magistratura abbiano trovato un forte appoggio nel presidente Pertini, a differenza di quanto avvenne con il successore Cossiga, ben disposto nell’acuire ragioni di contrasto con i magistrati e mal posizionato in vicende clamorose come quella di Gladio. In questo periodo vengono affrontati anche temi spinosi come la candidatura di Falcone a capo dell’Ufficio Istruzione palermitano, risultata soccombente per l’adozione di un criterio non strettamente meritocratico, come le valutazioni di professionalità, come il trasferimento d’ufficio e la responsabilità civile dei magistrati che dà luogo, sulla scia del “caso Tortora”, a un referendum e a successive modifiche legislative. Nel 1989 entra in vigore il lungamente sospirato, dopo un’incubazione di molti decenni, nuovo codice di procedura penale.

In questo decennio si manifestano fatti corruttivi che anticipano nei temi e nella presenza della magistratura la stagione di Mani pulite. In particolare queste vicende si erano verificate, a Torino, Savona, Firenze, Catania. Analoga attenzione viene rivolta alle vicende di mafia verificatesi in Sicilia con una strage di uomini delle istituzioni, ma anche una consapevolezza della gravità del problema e della necessità di affrontarlo con mezzi e uomini diversi. Recidendo i rapporti che avevano impedito un efficace contrasto del fenomeno mafioso verranno studiate strategie che, con molta difficoltà, porteranno alla costituzione della Direzione nazionale antimafia.

Nel decennio degli anni 90 la legittimazione della magistratura è compiuta. Essa diviene protagonista anche per il proseguire di scie di sangue come quelle di Falcone e Borsellino, nella sostanza assume la corposità di un altro potere. I due sistemi, quello giudiziario e quello politico, sono ad un punto di arrivo. È la resa dei conti e si apre lo scontro finale. È il momento della supplenza dei giudici. La vicenda di Mani pulite in questo senso è epocale e Bruti Liberati ne ricostruisce gli snodi, senza imbarazzo nell’esporre sintonie o dissonanze con l’agire dei protagonisti, suoi colleghi milanesi, durante quegli anni. Qualche parola viene dedicata a un episodio simbolico dell’esistenza del nuovo potere, quando il “pool” milanese guidato dal procuratore capo lesse alla televisione ‘a reti unificate’, come fosse un messaggio presidenziale, un appello al potere politico di non approvare il condono, pena l’uscita dei suoi componenti dalla magistratura (p. 249, 256). Sulle finalità delle indagini Bruti Liberati non muove appunti, anche se meriterebbero un libro apposito sulla direzione impressa e sulle conseguenze raggiunte. Qualche cenno critico, meritevole anche se non diffuso, viene invece dedicato al tifo da stadio dei cittadini plaudenti, all’uso abusato della carcerazione preventiva, alla lesione della dignità dell’arrestato, in quell’occasione Enzo Carra, esposto in manette alle telecamere, alla gogna mediatica incontrollata e anzi incrementata.

E quel decennio assiste alla discesa in campo di Berlusconi con approcci e impostazioni rispetto alla giustizia del tutto differenti dal passato. Inizialmente, osserva l’autore, il programma del primo suo governo (che all’inizio cercò di coinvolgere i magistrati del pool Di Pietro e Davigo) fosse moderato e di apertura verso l’Anm. Ma il periodo dura poco per l’estendersi delle indagini a personaggi importanti del gruppo (Paolo Berlusconi e Marcello Dell’Utri) e poi allo stesso Berlusconi. Che nasca e cresca la tensione, accesa e incandescente tra i due poli è storia nota. Purtuttavia merita ricordare alcune grossolane e indifendibili cadute di stile della magistratura, come la consegna dell’avviso di garanzia durante un incontro internazionale a Napoli. È stata un’ulteriore conferma che la resa dei conti era in atto.

Si succedono altri governi, il secondo Berlusconi, quello Dini e poi Prodi, D’Alema, Amato con la componente progressista della magistratura sempre più impegnata su vari fronti, determinata a esplorare una sorta di via giudiziaria alla propria affermazione. Di questo periodo, oltre la sfinente esperienza della Commissione Bicamerale, è l’abolizione della mitica figura del pretore e la riforma dell’art. 111 della Costituzione per il contradditorio e il diritto di difesa. Negli anni successivi s’inaspriscono i contrasti tra la maggioranza governativa e la magistratura, continuano i processi contro Berlusconi e come risposta vengono approvate norme ad personam o utili alla persona, come la riforma del falso in bilancio e il ritocco alla prescrizione.

Ma proprio in questi anni, aggiungiamo, la magistratura associata si smarrisce, perde identità perché la sua collocazione nel sistema politico è variata troppo in fretta e la cornice è mutata radicalmente. Da conservatrice diviene il suo opposto, da muto sostegno del passato assume il ruolo di attivista sovvertitrice, si propone come controllo e contrappeso del sistema politico, assume nel finale la veste di altro potere. Il tutto con conseguenze positive sulla legalità ma negative sull’agire dei protagonisti, politici ed amministratori, frenati, spaventati, intimiditi, disamorati.

Non solo: il saggio di Bruti Liberati, minuzioso e coraggioso, cronachistico e storico, interno agli eventi ma non intossicato, legittima alcune riflessioni, tra le molte, sull’argomento.

La prima riguarda il rapporto tra collocazione strutturale della magistratura e sua efficienza. Deve essere combattuto ogni cedimento sull’indipendenza, intesa come autogoverno, come chiusura alla politicizzazione proveniente dall’esterno dell’istituzione. Questo obiettivo fondamentale è stato però pagato con la politicizzazione dall’interno, che inevitabilmente sconfina nel mondo socio-politico. E nascono interferenze, tensioni, alleanze, che si evidenziano negli incarichi laterali all’attività giudiziaria tipica, e soprattutto in quelli una volta abbandonata la carriera da parte dei magistrati. Nella sostanza ci si deve chiedere perché quest’ordine dello Stato, che ha conquistato l’indipendenza divenendo acefalo, perché non è riuscito a misurare la produttività della sua attività? Perché non ha saputo usare l’indipendenza per realizzare il suo fine ultimo, cioè realizzare una giustizia tempestiva? La sfida dell’efficienza è stata persa, commenta amaro Bruti Liberati (p. 117), osservando quanto hanno davanti agli occhi tutti i cittadini. Si affacciano alcune domande: non ci si è attrezzati per far fronte a una domanda di giustizia per scoraggiare la stessa domanda, dominata da eccessi di litigiosità? Oppure è diffusa una scarsa cultura organizzativa, effetto negativo dell’indipendenza interna che indebolisce i legami? Oppure è giunto il momento di riflettere senza stereotipi o frasi preconfezionate su come funziona l’azione penale, teoricamente obbligatoria ma sostanzialmente facoltativa o peggio casuale?

La seconda riflessione non riguarda direttamente l’istituzione, ma le pulsioni della collettività. Radicata è la sensazione è che nulla cambi nelle viscere del popolo, che esista un filo rosso di continuità alimentata da quella emotività eccitabile di cui parla Turcke (La società eccitata, Bollati Boringhieri, Torino, 2012). Una conferma di quella sensazione viene dall’opinione pubblica. Dopo una fase politicamente impegnata in cui era descritta come osservatore-controllore delle istituzioni, ora essa ha assunto un ruolo determinante. Esprime sollecitazioni, aspettative, condizionamenti, da vita alla “prova sociale”.

Dopo un ventennio sospeso tra diverse tonalità, oggi incarna il “populismo penale” (Anastasia, Anselmi, Falcinelli, Populismo penale: una prospettiva italiana, Cedam, 2015). Da quello televisivo anni novanta all’attuale digital, il permanere del giustizialismo coniuga pulsioni radicate che ondeggiano dalla richiesta di vendetta all’entusiasmo verso inchieste moraleggianti, dalla critica a decisioni giudiziarie assolutorie o anche solo troppo tenere ad amnesie corali sui principi della Costituzione relativi alla presunzione di non colpevolezza o alla funzione della pena. E questo sull’onda di conoscenze assolute, certe, preventive, sorrette da competenze che toccano ogni settore dello scibile scientifico. Con il senno del giorno dopo, ogni sventura ha sempre un colpevole.

E le critiche al protagonismo, all’uso della carcerazione preventiva e alla necessità di salvaguardare sempre e comunque la dignità degli arrestati si ripetono con stanchezza e rassegnazione crescente. Bruti Liberati censurava la pubblicità data agli arresti durante le vicende di Mani Pulite negli anni 90. Notazione sacrosanta se non fosse che in questi giorni si è assistito ad una riedizione di quella sceneggiatura, i cui attori sono stati il nostro governo ed un latitante arrestato. Il tutto nonostante un nutrito corredo di norme, vigenti ma disapplicate (art. 114, 6 bis codice procedura penale, art. 42 bis ordinamento penitenziario, art 32 European Prison Rules Councile Europe del 2006, art. 73 Nelson Mandela Rules del 1957). Del resto il cittadino, non solo italiano ma soprattutto italiano, ha un’amara e curiosa caratteristica: indossa una veste garantista quando è coinvolto nella giustizia e deve difendere i suoi diritti, un’altra giustizialista quando ne è estraneo e vuole difendersi dagli inquisiti. Il timore è che le conquiste di ieri si siano trasformate nelle sconfitte di oggi. Si pensa all’obbligatorietà dell’azione penale, sancita per fronteggiare le incursioni dell’esecutivo e divenuta ora impaccio e velo ipocrita sulle scelte non controllate degli accusatori. Si pensa alla carriera giudiziaria, auspicata e voluta senza gerarchie per evitare compressioni e rivelatasi ora sostanzialmente anarchica. Si pensa alla dirigenza degli uffici giudiziari, criticata come occhiuto controllo e ora auspicata come mezzo per disciplinare il coordinamento e l’individuazione dei meriti.

La maturità degli anni, come osservava Pessoa, è la madre del disincanto.

Edmondo Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana (Laterza, 2019).