Conversazione con Marco Martinelli / Aristofane a Scampia

Marco Martinelli ha portato i classici a Scampia, Diol Kadd e Chicago, Mazara del Vallo, Lamezia Terme, tra i portoricani del Bronx e a Rio de Janeiro. Ha portato i classici e il caos, o, detto altrimenti, l’amore: “Platone prima e i Vangeli poi hanno segnato questa strada che il mondo continua a maltrattare, tradendo l’eros che pulsa dalle pagine”, mi dice.

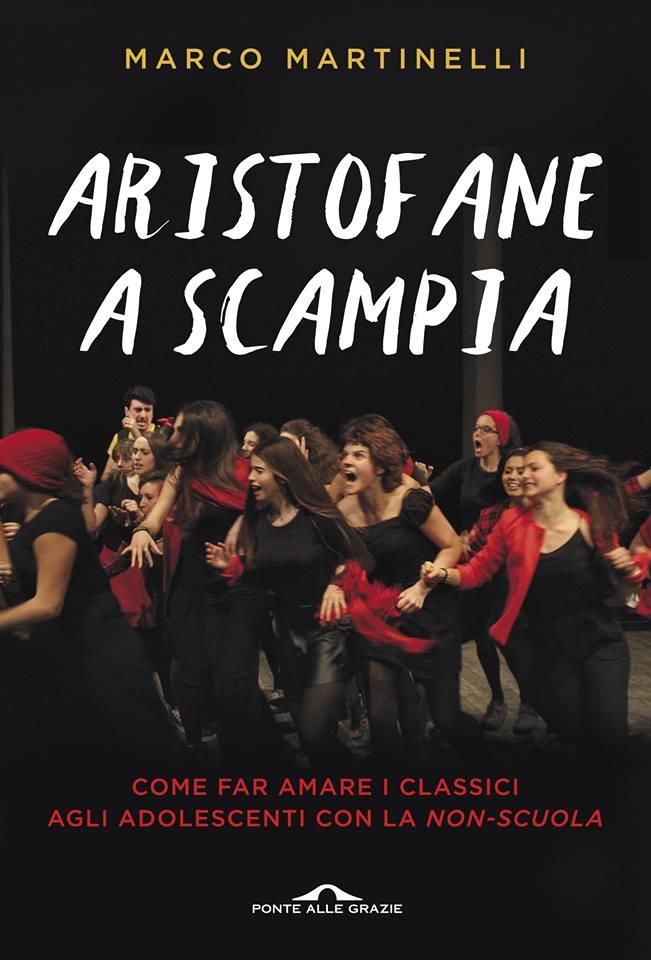

Aristofane a Scampia, pubblicato da Ponte alle Grazie, racconta della non-scuola, una storia che è molte altre storie: quella dell’incontro tra lui ed Ermanna Montanari, quella del Teatro delle Albe – la compagnia teatrale da loro fondata –, quella di Eresia della felicità. Sono storie intrecciate insieme, iniziate tutte nelle aule del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, da quella fervida asinina ignoranza che avrebbe cercato nel tempo, con pazienza e lentezza, di dare corpo al rovello che genera ogni parola, coltivando il teatro come un campo.

“Perché non venite a insegnare teatro ai miei ragazzi, all’Istituto Tecnico Nullo Baldini di Ravenna?” La non-scuola nasce da un invito. Un invito che porta con sé una domanda che ha accompagnato e accompagna il Teatro delle Albe: qual è il segreto per crescere, per dialogare con le istituzioni, senza diventare dei burocrati? Qual è il segreto per “salvarsi dal mondo” (e per salvarlo, almeno un po’)?

Tu e Maurizio Lupinelli, racconti, vi spostavate in bicicletta da una scuola all’altra – con una bicicletta soltanto – e, scrivi: “non sapevamo davvero cosa dovevamo fare”. Che cosa erano, dunque, e che cosa sono, questi laboratori con i ragazzi nelle aule? E perché non-scuola, perché quel “non”?

Non l’abbiamo chiamata da subito così, la non-scuola. Iniziammo i laboratori senza il problema di come nominarli. E così un giorno ci siamo chiesti come battezzarla, questa creatura che prendeva forma davanti ai nostri occhi, e fu Cristina Ventrucci a dire: “è una non-scuola”. Non si trattava di negare la scuola in quanto tale, ma l’idea della “scuola di teatro”. La scuola di teatro non era nelle nostre intenzioni: non facevamo infatti, e non avremmo mai fatto, provini né audizioni, non avremmo formato giovani attori. Volevamo semmai de-formare, liberando le energie esplosive degli adolescenti. L’unica regola chiara all’inizio era che non ci sarebbero stati né protagonisti né comparse, che tutti – e tutti, diceva Aldo Capitini, è parola sacra – sarebbero stati importanti. Come poi avrei detto in Eresia della felicità: ogni volto è un romanzo, ogni nome un mondo che si disvela sulla scena.

A Milano quando hai portato Eresia della felicità – un progetto che ha radunato le tribù della non-scuola e dunque oltre duecento ragazzi di provenienza differente – il momento che mi ha commossa di più – insieme certamente a quel corteo di donne e uomini di ogni età che urlava le parole di Majakovskij per le vie di Milano – era quello della pronuncia del nome: duecento ragazzi, duecento volti, duecento nomi propri. La chiamata singolare.

In Eresia gli occhi e i corpi vibrano. Non si guarda alla correttezza della “battuta”, non si fanno considerazioni “tecniche”. C’è una vita che circola, e questa vita è contagiosa. È la vita di ognuno di loro, è la vita di tutti. Holderlin chiama Dioniso “colui che porta la bufera”. Nella non-scuola non lavoriamo mai con le classi intere: la guida deve essere certa che se un adolescente è lì, a lavorare-giocare, è lì perché lo vuole. Lo desidera. Nella non-scuola l’amore e il desiderio sono i motori primi, sono alla base di tutto. La guida sa che può rivolgersi all’adolescente in questo modo: “se sei qui, è perché lo vuoi. E se lo vuoi, allora prova a fare dieci salti. Prova a correre. A cantare. Scatenati. Fai tutto quello che altrove non ti senti di fare. Raccontami tutto quello che altrove hai paura di raccontare. E spegni prima quello smartphone.” A scuola ovviamente la condizione è ben diversa, ma nella non-scuola funziona così.

Tu non insegni il teatro, scrivi appunto di una “messa in vita”, “un rito di umanità”: resuscitare Aristofane, non recitarlo. Insegni l’amore? Ovviamente no, il desiderio funziona per contagio. Quindi che fai?

Non si insegna l’amore, certo. Si gioca, questo sì, si gioca sul serio. Canto, danza, recitazione, non sono che splendidi giochi. E l’accento, all’inizio, non è sulla tecnica, sul come si gioca. Il punto di partenza è andare alla sorgente del gioco. Al coro. Partiamo sempre da questa domanda: come si accende il coro? Ogni guida ha il suo metodo, o non-metodo se preferisci. Io utilizzo un’ottava del Boiardo, tratta da Orlando innamorato: i ragazzi, seguendo il corifeo, si impadroniscono di tecniche differenti di canto e danza, ma lo fanno giocando e divertendosi, senza quasi rendersene conto. Il corifeo la tecnica invece deve padroneggiarla, gli serve per accendere il coro: attraverso quel gioco, in partenza imitativo, gli adolescenti diventando choreia – ovvero coro, danza e poesia unite insieme – si accendono, si tras-formano, sono innamorati, nel senso di Eros e Dioniso, attraversati da una forza vitale. Solo a un certo punto, molto più in là nel lavoro, si renderanno conto delle tecniche che hanno usato nel fervore del gioco. E qui gli diventerà comprensibile la definizione che i greci davano degli attori nell’antica Atene: “oi Dionysou technitai”, i tecnici, i sapienti di Dioniso.

Eresia della felicità, Milano

Eresia della felicità, Milano

Lo “sfregamento dei legnetti” di cui parli nel libro, l’epidemia, il contagio, è qualcosa di cui tutti facciamo esperienza. Ci muoviamo per innamoramenti. E tuttavia poni l’accento sul ruolo del corifeo. E dunque io mi chiedo: è del teatro? Io da insegnante ho sempre pensato, soprattutto dopo avervi incontrato, che fosse importante portare il teatro a scuola, forse anche per via del rapporto con il corpo: “sappiamo, con Bateson, Bruno, Lucrezio che il divino dimora nel fiore come nel motore di una motocicletta, e che il grande peccato è separare la mente dal corpo” scrivete tu e Ermanna in Primavera Eretica. Noi non ci tocchiamo mai.

Hai ragione a parlare di contagio, se il corifeo non è contagioso non scatta nulla. Il corifeo ha il compito di accendere l’immaginazione dei ragazzi, e ogni guida ha il suo modo. Le guide della non-scuola sono diverse tra loro: io lavoro con l’ottava del Boiardo, come ti ho detto, altri usano altre strade. L’importante è che siano strade con un cuore. Non sempre è accaduto: in certi periodi ci sono state guide che non hanno funzionato, che si atteggiavano a “registi”, tradendo quello che nel libro chiamo “lo spirito della bicicletta”. La guida non deve coltivare l’ambizione dello “spettacolo”, non deve mettersi in posa: solo quei quindici volti che hai davanti sono importanti, loro devi servire, il resto verrà di conseguenza. Nel mio caso, nel mio lavoro di corifeo, oltre all’ottava uso una certa – come posso chiamarla – “strampaleria” della mente che mi ritrovo, che avverto in me stesso, che ho sperimentato negli anni e che a suo modo è efficace. Ma ogni guida ha la sua via al fuoco. Il singolare prezioso di ogni adolescente è anche il singolare della guida. Fondamentale è che la guida sia cosciente che bisogna onorare il dio del teatro, Dioniso, “l’agitatore di fiaccole”, il dio della zoé, della vita indistruttibile, della vita che tutto pervade.

Nel libro racconti che il terzo anno della non-scuola entri in classe con un testo di Sofocle ma con una traduzione in una lingua che, scrivi, “non c’entrava nulla con il tuo essere lì”. Racconti il tuo disagio, l’errore, la necessità di interromperti e di “rifare tutto”. “L’errare sarebbe stato l’esigente maestro da cui apprendere: camminare e sbagliare”. E così interrompi la lettura e provi a raccontare nuovamente Sofocle a quei volti fino a quel momento assenti: lo traduci per loro, traduci quel dire disincarnato e parli di stadio, marciapiedi, di satiri e di ninfe metropolitane. Hai raccolto il tuo sapere e lo hai buttato via. Io, da insegnante, mi sono sempre sentita protetta dal sapere.

Non è il sapere che ti protegge. Ti aiuta, certo. Lo devi avere, per quel che puoi. Eppure non è l’illusione del sapere che ti salva in certi frangenti. C’è una frase di San Paolo, non ricordo in quale Lettera, che dice: quando vi troverete davanti ai potenti, non pensate a quello che dovrete dire, o a come dirlo, lasciate che sia lo Spirito a parlare per voi. Queste parole di San Paolo sono perfette anche oggi, a distanza di secoli: il coraggio è confidare sull’onestà di quello che fai e che sei, di quello che ti attraversa. Quindi non aver paura di restare nudo e disarmato, davanti ai potenti come davanti ai piccoli della terra. Tutto quello che hai letto e studiato, sì, ti è di aiuto, ma arriva un momento in cui non serve a niente: è una barca piena di buchi. Arriverà un momento in cui quei ragazzini non ti guarderanno più, la loro testa si girerà altrove, e tu stesso sentirai la tua voce farsi vuota. Allora, credo, in quel momento quel che ti salverà sarà proprio l’accettare di startene lì a mani nude, disarmato, stonato, guardare tutti negli occhi e dire: no, non va bene, non ci siamo. Io, non ci sono. Abbiate pazienza, ragazzi: ripartiamo. Proviamo a ripartire insieme. Ripartiamo da questo inciampo.

Bisogna autorizzarsi a questo gesto. Io credo che ci voglia coraggio.

Coraggio, sì, e anche un po’ di follia; ma quello che ho sperimentato in questi venticinque anni è che lo Spirito non fa mancare il suo sostegno. Che ha ragione San Paolo. Ho sperimentato quanta gioia c’è nell’essere disarmati, che è prima di tutto un disarmarsi, un rinunciare ai muscoli e alla prepotenza, anche a quella forma subdola di prepotenza che è l’arroganza del sapere, la stoltezza del pedante.

Questo è “salvarsi dal mondo”.

Ne è una forma possibile. Il mondo ti vuole armato, competitivo, antagonista, ma tu puoi fargli lo sgambetto. Disarmarti. Non lasciarti irreggimentare.

Appena ho concluso il libro ho pensato, proprio perché nelle pagine finali tu parli di autorizzazione, che questo libro fosse una costruzione circolare: una storia d’amore sull’autorizzarsi all’amore. Autorizzarsi a passi sbilenchi, a stare in un centro inteso come fuoco del nostro desiderio, a un modo possibile di esistenza. Autorizzarsi al gesto di cui dicevamo. Chi autorizza chi? Quando parli usi sempre il pronome “noi”: lo usi ora con me, lo usi nel libro. L’amore è un incontro che è un due. Da soli non ci si autorizza, vero?

La solitudine, certa solitudine, è un fantasma malefico. Quanta sofferenza in quello stare perennemente incatenati, i volti chinati sui tablet. Bisogna liberarsi da questa solitudine che è schiavitù di macchine e tecnologie, di muri che ci hanno cucito addosso, che ci tagliano a metà, che ci rendono schizofrenici, masse col telecomando da un lato e monadi angosciate e impaurite dall’altro. Sembriamo tanti automi ingessati. In realtà non siamo mai soli: siamo in rapporto con mille esseri viventi, respiriamo l’aria del mondo. Viviamo in un cosmo. I greci parlavano del mondo come “cosmo”, ovvero “ordine”, ordine musicale, vibrante, e noi facciamo di tutto per distruggerlo, per ridurlo a spazzatura. Ci terrorizza l’armonia. Il “due” ha un segreto che non si può nominare, patrimonio di eros.

Dove è l’inganno? Perché ci vogliamo eccellenza singolare e poi non aspettiamo altro che di infiammarci al tuo “due”? Infiammarci davanti a qualcosa che ci consenta di deporre le armi. Andiamo in classe e cerchiamo di raccontare una verità su Aristofane e spesso non facciamo vibrare il segreto che il testo cela, come scrivi.

All’inizio del libro parlo di due nostri amati insegnanti, ai tempi del liceo. All’epoca io e Ermanna avevamo quattordici anni e non pensavamo al teatro, però quei due insegnanti furono per noi come due magnifici corifei. Lo erano in maniera diversa tra loro: Bianca Lotito, bella e misteriosa professoressa di sinistra degli anni Settanta, fumava in classe e ci parlava di Brecht, di Majakovskij e dello strutturalismo; e don Giovanni Buzzoni, un discepolo di San Tommaso precipitato nel XX secolo, un raffinato teologo che ci faceva percepire la vertigine della verità. Credo che la questione “coro e corifeo” si possa porre anche a scuola, si possa tradurre in termini adatti al contesto scolastico: al fondo, l’insegnante si trova a dover affrontare nodi e problemi simili ai nostri. Che cos’è, che cosa dovrebbe essere un insegnante? Uno che in sé ha il rovello della conoscenza. Uno attraversato dall’urgenza di creare bellezza. Prima di giudicare i ragazzi, l’adulto, insegnante o guida teatrale che sia, dovrebbe guardarsi allo specchio: se non parti da quel confronto con le tue rughe, i tuoi anni, hai già perso. Se non alimenti in te stesso, ogni giorno, la fiamma dell’innamoramento, che è bellezza e conoscenza, hai già perso. Potrai arrivare al cuore degli adolescenti solo partendo dalla tua urgenza personale più profonda, quella che un giorno, quel giorno magico e lontano e colmo di gioia, ti ha fatto scegliere quel mestiere, che sia il teatro o l’insegnamento. Guardarsi allo specchio senza barare: barare con se stessi non serve, provoca solo guai. Ricapitolando: il classico che insegni o metti in scena è l’alveo del fiume, ma l’acqua che ci scorre dentro è la vita di quei ragazzi che ti trovi di fronte. A te il compito di legarli, con magici nodi.

Per attraversare la notte, quella che “uno di città non si immagina che possa essere tanto buia”, bisogna, in qualche modo, riuscire a vivere nell’alternativa che si vuole percorrere. Ci vuole molta ostinazione e non è sempre facile.

Sì, è difficile, ma forse non possiamo fare altrimenti. A me sembra più difficile vivere nella comodità di un mondo basato su relazioni umilianti. Stai più comodo, ma sei schiavo. Mi è capitato talvolta di fare esperienza di contesti teatrali molto lontani da quello di cui stiamo parlando: per esempio, ho fatto una regia lirica in una grande istituzione, anni fa, e ho sofferto come un cane. Le regole del gioco là erano stritolanti, nessun rispetto vero (non sto parlando di facciata, di buona educazione), nessuna reale condivisione del fare artistico. Nessuna gioia, solo lustrini. Una catena di montaggio. Noi certo in quel mondo, in quel modo di fare teatro, non saremmo sopravvissuti. Se ci fosse stata solo quella strada per fare teatro, io non l’avrei percorsa. Avrei fatto altro, nella vita.

Non è tanto innamorarsi ma come alimentare la fiamma, scrivi nel libro.

C’è un verso del Morgante di Pulci che dice: “l’angiol di Dio vi tenga pel ciuffetto”. Si parte tutti pieni di allegria, come in un bel viaggio, ma poi arrivano, per tutti, momenti di scoramento, in cui i soldi che mancano diventano un incubo, le relazioni traballano, l’orizzonte si fa grigio, la nave sembra cedere alle tempeste. E lì, accade qualcosa. Accade se arrivato a quel fondo di palude, non cedi. Non ti arrendi. Tieni la schiena dritta. E non cambi tanto per cambiare, non vai al supermercato della vita a chiedere un’altra vita, scusate, mi sono sbagliato, vorrei comperarmi un’altra vita, prego, cosa desidera, qual è la sua vogliuzza, tiri fuori il portafoglio e si scelga un’altra donna, un altro lavoro, un altro destino. Il destino non si compera, è il fondo della nostra anima, carattere, traccia. Quello di cui ho fatto esperienza è che fuggire la disperazione e le lacrime non porta a nessuna luce, che si deve restare nella disperazione e nelle lacrime, con autenticità, senza barare, guardandoti allo specchio, guardando negli occhi la tua amata, i tuoi compagni. Se accetti la sfida di quel momento buio, allora sì che l’angiol di Dio arriva a prenderti pel ciuffetto, e ti tira su. Ed è avventura, questa del buio e della risalita, delle lacrime e dell’angelo, che non si vive da soli: bisogna essere almeno in due, almeno in due ammalati di luce. Un noi generante.

La non-scuola in fondo è l’origine del contagio. È difficile incontrarvi e non aver voglia di trasferirsi a Ravenna. Essere parte in qualche modo di quel “noi”.

La non-scuola ha ricreato le Albe, che prima avevano creato la non-scuola. Dopo cinque anni di non-scuola tanti ragazzi, uscendo, cadono in crisi abbandoniche. E noi che possiamo fare? Alcuni di loro, ben pochi ovvio, li abbiamo accolti a bottega, sono entrati nelle Albe, sono diventati attori e nuove guide della non-scuola. Ma tutti gli altri? Molti han dato vita a gruppi propri, contagiati dal nostro esempio. Dall’esperienza della non-scuola a Scampia è nata Punta Corsara, una formazione agguerrita che gira nei teatri di tutta Italia, per me è un orgoglio. Ma certo dopo i vent’anni la grazia spontanea dell’adolescenza si perde, per mantenerla alta è necessario un tipo di lavoro nuovo, un percorso per diventare attori per tutta la vita. La non-scuola è l’apologia della democrazia, del “tutti” di Capitini che dicevamo all’inizio, ma dopo, quando si entra nel cammino impervio dell’arte, la strada da percorrere è una strada aristocratica, che non è data a tutti. Non tutti siamo Totò. Le Albe vivono di questo dialogo tra aristocrazia e democrazia, tra l’eccellenza singola e il coro. Che è anche e soprattutto dialogo con le radici: Totò veniva dai bassifondi napoletani, come Ermanna viene da Campiano, dalla terra della campagna romagnola, dalle sue zolle scure. Le radici sono il coro, sono il suo segreto.

Anche questo è un anacronismo.

Il coro è quell’“io sono noi” che ci fa respirare. Quando cade la maschera, ci si trova simili.

Amore non è una parola semplice da mettere nel mondo.