Muñoz e Charyn tra ombre e fantasmi

Le forme umbratili del disegnatore argentino José Muñoz si riconoscono immediatamente. Malinconiche e fragili si stagliano sulla pagina come attraversate da un’incertezza profonda; e in effetti ciò che le caratterizza è forse un certo senso della provvisorietà della vita – come a catturare il corso del tempo il cui scorrere inevitabilmente riguarda tutti. Sono lì, davanti ai nostri occhi per un attimo; l’attimo dopo potrebbero svanire, volatilizzarsi. Le atmosfere di Muñoz subito ci collocano entro un orizzonte temporale indefinito. Quelli che vediamo paiono i fantasmi di un’epoca passata. L’uso magistrale del bianco e nero ci restituisce il gusto della pellicola, di quella patina un po’ nostalgica che troviamo sopra certe fotografie scattate ancora in analogico, mischiata alla polvere. Eppure, forse la parola più corretta per descrivere il tratto vibrante che abita queste tavole non deve rimandare a una nozione vaga di passato, a quell’immaginario edulcorato che risponde alla categoria del vintage; piuttosto, la lettura di un tratto fumettistico così coinvolgente andrebbe volta al presente. Quella che troviamo rappresentata nei profili ossuti e asciutti dei personaggi di Muñoz è l’essenza della contemporaneità, vale a dire la convivenza – o se preferite, la sovrapposizione – all’interno di un unico momento storico, di più passati che proseguono il loro corso.

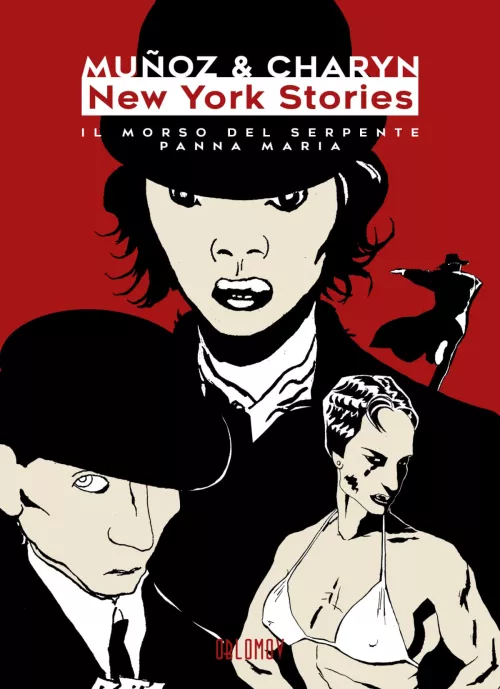

Ecco, con Muñoz siamo condotti, per dir così, al cuore della Storia (con la S maiuscola, quella collettiva): dove un volto è il prodotto irregolare di più percorsi, di varie eredità – «rimescolii etnici, incroci di sangue vero» come scrive lo stesso disegnatore in una nota finale – e, da inquadratura a inquadratura, può cambiare, può assumere risvolti imprevedibili, può persino risultare irriconoscibile. A volte, infatti, l’esperienza di lettura del recente volume New York Stories (Oblomov edizioni, pagg. 190) – che raccoglie due racconti a fumetti scritti da Jerome Charyn – può richiedere qualche attimo di riorientamento. È necessario prendersi una pausa e cercare di ridisporsi all’interno della scena. Osserviamo: i tratti grafici tendono a rompersi e a sovrapporsi l’uno sull’altro enfatizzando le discontinuità, con i punti di occlusione che generano profondità e rendono l’immagine leggibile. Un getto di inchiostro uniforme traccia i volumi, fornisce le principali informazioni sulla provenienza della luce. Il tono degli scuri è molto profondo; c’è un elevato contrasto che risalta le mani, il taglio della bocca e gli occhi dei personaggi. Ci sembra di riconoscere la carica espressiva di certi schizzi di Schiele. Il Novecento scorre inquieto e suona come una musica febbrile. Siamo a Ellis Island, negli Stati Uniti. È la prima sequenza di Panna Maria, la storia che apre il volume e che è apparsa per la prima volta nel 1999. Contaminazioni storiche che compongono la trama del presente, fibre del passato che si dispongono in modo tale da avviare la narrazione, trasportandoci dentro un universo visivo che è imbevuto di un forte contatto con la realtà, sofferta, di quei primi decenni del XX secolo (periodo in cui sono ambientati i racconti).

Uno scrittore affascinato dalle possibilità della raffigurazione grafica come Jerome Charyn (tanto da aver coltivato lui stesso, in giovane età, il desiderio di diventare pittore) deve aver colto quella che potremmo definire qui come la ‘portata storica’ dei disegni di Muñoz. Appunto, quella particolare capacità di tradurre in gesto grafico un’osservazione per nulla banale, e cioè che il passato continua ad agire sul presente, condizionando i risvolti che questo presente può assumere nel futuro. È la Storia (di nuovo, con la S maiuscola) che in qualche modo ‘illumina’ il nostro percorso, gettando ombre lunghe sul periodo attuale. Dobbiamo, quindi, saper riconoscere che i momenti bui di oggi affondano le loro radici indietro nel tempo, in fenomeni antichi fittamente annodati tra loro. Ora, il caso degli Stati Uniti da questo punto di vista è emblematico: un territorio molto vasto e sfaccettato, che solo di recente (nel 1776) ha assunto il volto di una confederazione organizzata nella forma di una democrazia che, per molti anni, è stata considerata come la più avanzata del mondo. Una società complessa ed estremamente frammentata, attraversata da profonde contraddizioni e da un passato che non è mai univoco e che oggi sembra avviata verso un futuro altrettanto incerto, che potrebbe segnarne l’ultimo tramonto. Le architetture narrative di Charyn (classe 1937, di origine bielorussa, ma cresciuto nel Bronx) offrono, pur operando all’interno del genere noir e poliziesco, uno spaccato piuttosto accurato di quella che è l’avventura recente di questo paese, caratterizzato dalle forti ondate migratorie e dalla massiccia presenza di organizzazioni criminali. Un sotterraneo che sembra connaturato e per molti versi co-estensivo con le ambizioni capitalistiche e con la ‘patente democratica’ esibita orgogliosamente insieme alla famosa bandiera a stelle e strisce (dietro cui si sono nascoste, negli anni, nefandezze di ogni sorta). In particolare, le storie Panna Maria (originariamente un romanzo uscito in italiano nei primi anni Novanta), e Il morso del serpente (titolo originale, Le croc du serpent – 1997) poi riscritte per essere trasposte nel linguaggio a fumetti, sono storie di personaggi che loro malgrado si scontrano con l’America e che finiscono per incarnarne gli aspetti più squallidi.

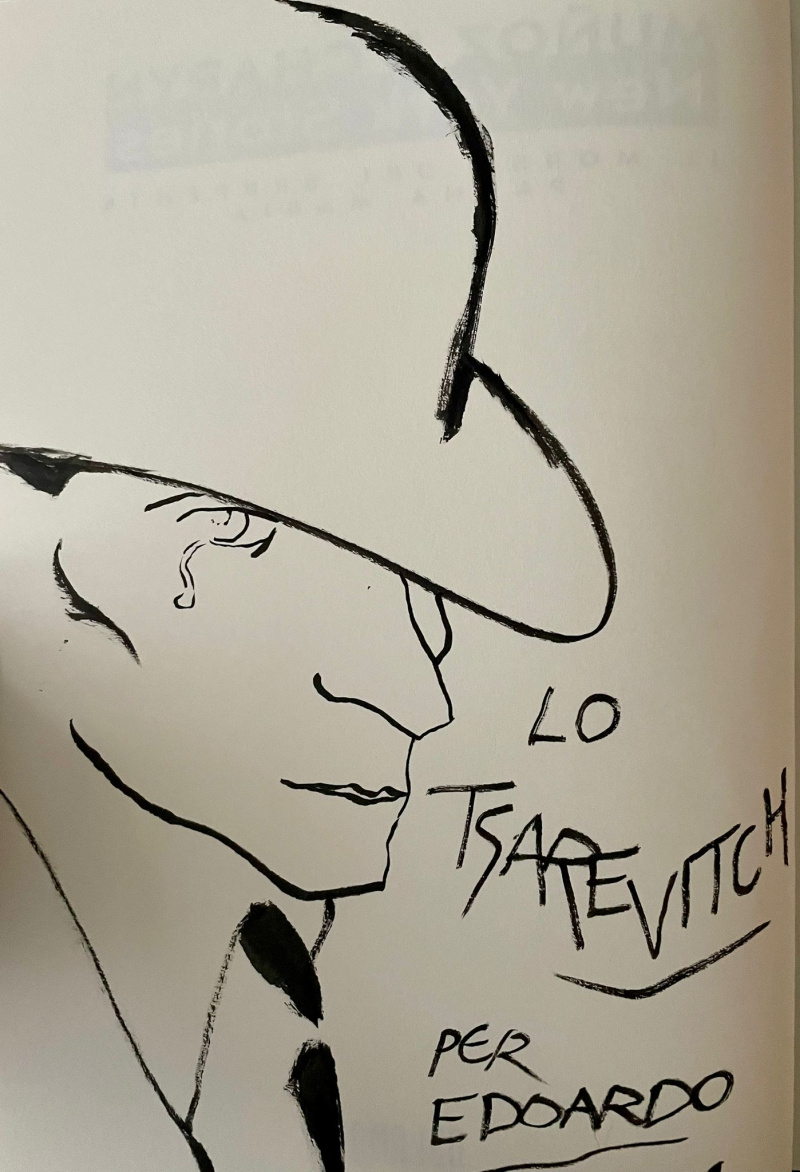

Inizialmente ci imbattiamo nello zarevich (termine russo che significa letteralmente ‘il figlio dello zar’, il principe), Stefan Wilde, un immigrato polacco incaricato di riscuotere gli affitti di questo grande palazzo denominato ‘panna Maria’ (vergine Maria) – un po’ un condominio dai tratti surreali, un po’ un bordello – di fatto, un’allegoria della stratificazione sociale e della solitudine in cui è possibile ravvisare qualcosa delle atmosfere del Castello di Kafka. Il volto di Wilde ricorda da vicino proprio la fisionomia malinconica dello scrittore di Praga, a testimoniare la presenza di influenze di area mitteleuropea. Lo seguiamo mentre cerca di recuperare una giovane da Varsavia, appena sbarcata a New York. Elzbieta, Elisabeth – sguardo intenso, labbra carnose. Lo zarevich è tutto pelle e ossa, trema, ha le pupille bianche. Dice di essere un membro del partito democratico, finanziato dalla Aaron Burr society: essenzialmente una società finalizzata a riciclare i proventi dei bordelli e degli affitti riscossi dallo stesso Stefan. Qui repubblicani e democratici, nella loro essenza profonda, sono del tutto indistinguibili. I partiti, più che essere l’espressione di quelle idee che dovrebbero generare un percorso politico, non solo altro che uno dei tanti modi per occultare denaro sporco. Quando Stefan si innamorerà della figlia di Matlok – il capo dei repubblicani che porta un paio di pomposi baffi ottocenteschi – dovrà passare le pene dell’inferno. È chiaro il forte spunto critico che anima l’intero racconto e che viene interpretato e per molti versi amplificato – vorrei dire ‘proseguito’, portando a suggerire percorsi narrativi imprevisti – dal segno grafico di Muñoz. Ogni inquadratura sprigiona un mondo a sé e va guardata così, come un frammento che intimamente riflette sul dolore che attraversa ogni epoca.

In Il morso del serpente apre la scena iniziale il busto imponente e muscoloso dell’affascinante Esther Madrid, avvolta dal bagliore dei flash fotografici. Sul palco di un concorso di culturismo femminile viene proclamata ‘miss America del nord’. Di lì a poco scopriamo che Esther è in realtà un commissario di polizia dello stato di New York. I suoi tratti androgini, il suo sguardo severo, non fanno pensare immediatamente al tipo di estetica patinata che caratterizza il vuoto immaginario americano – quello dei manifesti pubblicitari, delle reclame, dei corpi seminudi e attraenti. Già in questa contraddizione possiamo leggere una debolezza segreta del sergente Madrid, che sogna di primeggiare nelle più importanti competizioni in bikini. Figlia di immigrati latino-americani, dopo le estenuanti lotte per poter arrivare a ottenere il rispetto dei colleghi uomini (dai quali è temutissima), Esther coltiva l’intimo desiderio di apparire solo superficialmente donna. Ben presto dovrà lasciare gli Stati Uniti per mettersi sulle tracce del fratello Felix (docente di liceo), scomparso in circostanze misteriose e probabilmente rimasto vittima dei trafficanti di droga coi quali collaborava – una doppia vita di cui la stessa sorella era rimasta all’oscuro. Di nuovo, scaviamo nella vita di personaggi feriti e nel giro di denaro più imponente – e proprio per questo irrinunciabile – del continente americano: quello della droga. Il commercio delle sostanze stupefacenti lega in modo indissolubile gli Stati Uniti con i martoriati stati del Sud, generando rapporti di forza e guerre interne di una violenza inimmaginabile. Nell’impossibilità di rompere e di scompaginare l’organizzazione del ‘generale’ – così viene chiamato l’uomo che dal Cile controlla un’enorme rete criminale – la tenace Esther dovrà arrendersi. Alla fine, la vediamo piangere un’unica lacrima.

Qualche tempo fa, ho avuto il grande piacere di incontrare José Muñoz alla galleria Nuages – un luogo che in una Milano sempre più anonima e impersonale rimane autentico. Come mi ha detto una volta Paolo Bacilieri, «una riserva naturale per noi fumettisti». Con l’occasione, io e il signor Muñoz, abbiamo brevemente sfogliato insieme il volume (che si presenta bene nel suo nuovo grande formato, stampato su carta Arena Ivory rough da 140 grammi) e rievocato la tristezza che accompagna la condizione dello “straniero”. Questo essere sradicati, senza appartenere più a nessun luogo, gettati, spatriati. Sbattuti dalle onde del mare – Muñoz mi racconta che si è trovato accomunato al vissuto di Charyn: entrambi provengono da famiglie di immigrati e sono nati e cresciuti in città portuali, New York e Buenos Aires, agli opposti, ma sempre sull’Atlantico; hanno quindi conosciuto quella sofferenza, quel senso di vuoto.

«La fatica – ricorda Muñoz – che questa gente ha dovuto sopportare, tutto quel male…» una sofferenza che ha sentito di dover infondere nei suoi disegni. Così, i corpi errabondi dei personaggi che popolano queste pagine diventano la materia dolente su cui si innesta la macchina spietata del capitalismo. Privati dei loro legami, senza una coesione sociale che permetta di riconoscersi come individui, poverissimi ed emarginati, i profughi di varia provenienza non possono far altro che diventare le pedine dei ‘capoccia’ di turno che, col beneplacito dello Stato, controllano i principali traffici illegali. In cambio, è necessario spostare consensi elettorali e realizzare nuovi accordi di coesistenza, dove la criminalità organizzata non può vivere senza un apparato statale che garantisca alcune condizioni minime (come il diritto di proprietà) e viceversa. Pausa. Io e il signor Muñoz ci guardiamo. «Sai, è così – Muñoz si rivolge a me – la nostra perplessità è la perplessità che altri prima di noi hanno raccontato e che noi, e altri dopo di noi, continueranno a raccontare». Possibile che non ci sia un’alternativa? Basterebbe così poco: non escludere, ma riconoscersi. Penso fra me e me.

In chiusura del libro, alle ultime pagine, è riportata una preziosa intervista a Jerome Charyn di cui cito un breve passaggio perché conferma quanto è emerso nello scambio fra me e Muñoz. Alla domanda dell’intervistatore «Pensi che la memoria sia una componente importante del nuovo romanzo americano?», Charyn risponde: «È difficile parlare del nuovo romanzo americano. Posso solo parlare degli scrittori che hanno una voce propria, particolare. Viviamo in un’epoca dalla morale schizoide. Chi può dirlo? Forse il prossimo grande romanzo americano parlerà di Trump. Mi sembra che sia scomparsa l’idea stessa di memoria».