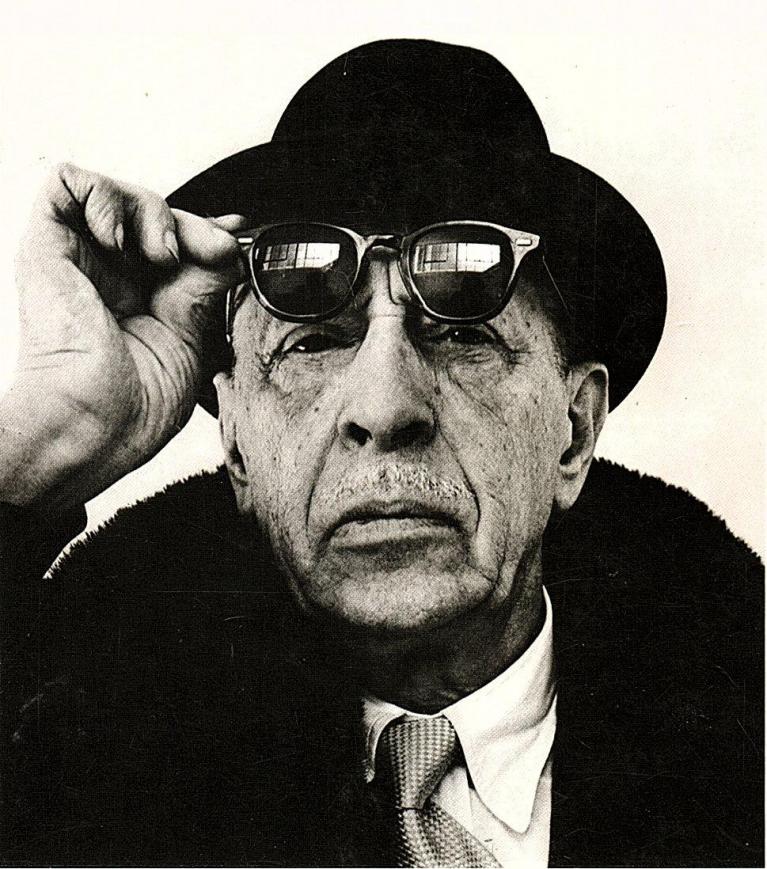

A cinquant’anni dalla morte / Stravinskij, un’eredità che resta

I tempi non sono propizi agli anniversari musicali come occasioni di ascolto. In molti casi non è difficile farsene una ragione, perché troppe volte il ricorso alle date di nascita, di morte o di eventi più o meno speciali appare come una scorciatoia (e una stampella) per programmazioni a corto di visione o semplicemente di creatività. Ci sono però anniversari che offrono l’opportunità di riflettere, di fare il punto su di un autore, di rivedere giudizi o di ampliare le prospettive storiche e musicali. E perderli è un peccato. Una di queste occasioni era il cinquantenario della morte di Igor’ Stravinskij, avvenuta a New York il 6 aprile 1971. Se idee e proposte esecutive erano in cantiere, purtroppo l’effetto virus le ha ridotte notevolmente: finora qualche concerto, piccole rappresentazioni sparse non impegnative, con Venezia in primo piano, per consolidati legami storici. Inevitabilmente, poco o nulla di annunciato per i prossimi mesi.

Del resto, a ben vedere non è che il compositore russo abbia goduto negli ultimi anni di una particolare attenzione, almeno in Italia: in fondo, solo le tre grandi pagine orchestrali nate come balletti all’inizio del Novecento (L’uccello di fuoco, Petrushka e La sagra della primavera) si possono considerare saldamente nel repertorio, seguite a distanza dall’Histoire du soldat e da alcune pagine del cosiddetto “periodo neoclassico” (Pulcinella, Apollon Musagète) e da poco altro. Eppure, si parla di un autore che ha avuto un arco creativo assai fecondo durato quasi settant’anni e che è stato uno dei più controversi e discussi del secolo breve.

Oltre la rarefazione degli eventi, poi, il cinquantenario della morte poteva essere l’occasione per ripensare Stravinskij sul piano degli studi. Per capire se l’epitaffio dettato ormai quindici anni fa da Alex Ross nella sua ricognizione sul Novecento musicale – “L’uomo fu più famoso della sua musica” (Il resto è rumore, 2007) – è davvero incontrovertibile. Se esiste ancora un “Caso Stravinskij”, come il musicologo Gianfranco Vinay intitolava nella seconda metà degli anni Ottanta il capitolo conclusivo del suo denso articolo sul compositore russo-francese-americano pubblicato nel Dizionario della Musica e dei Musicisti della Utet, noto come “Deumm”. Ma anche su questo piano, le iniziative sono sporadiche. L’ultima significativa novità editoriale in campo stravinskiano è stata nel 2018 la traduzione di un libro olandese pubblicato originariamente 40 anni fa, L’orologio apollineo, originale esposizione biografico-musicologica firmata dal reputato compositore olandese Louis Andriessen, oggi ottantunenne, e dal critico e musicologo suo compatriota Elmer Schönberger. E fra gli annunci di prossime uscite spicca l’ennesima riedizione del pur valido Strawinsky di Roman Vlad, che vide la luce la prima volta nel lontano 1958, quando il compositore era ancora in piena attività.

Essendo nato a Oranienbaum, poco distante da San Pietroburgo, il 17 giugno 1882, Stravinskij morì quando non era lontano dal suo ottantanovesimo compleanno. Aveva attraversato l’età delle avanguardie, del ritorno alla tradizione (“regressione”, sarebbe stata la condanna del filosofo Theodor Adorno) e del radicalismo in musica con la nonchalance del dandy raffinato, del viveur che conduceva un’esistenza “leggermente trasgressiva” (sempre Ross), dell’artista capace della sprezzatura culturale di chi non soltanto ha una forza creativa con pochi eguali, ma sa anche come teorizzarla e sostenerla negli scritti, nelle interviste, nelle polemiche.

Nel secolo delle due guerre mondiali e dei totalitarismi aveva vissuto fino in fondo lo sradicamento dalle proprie origini: fuoriuscito dalla Russia a causa della rivoluzione bolscevica, durante la Grande Guerra era riparato in Svizzera e quindi per un ventennio aveva scelto la Francia, diventandone cittadino; poi, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, la decisione di rimanere negli Stati Uniti, dove si trovava per un ciclo di concerti e di lezioni a Harvard. Nel 1945 avrebbe assunto la cittadinanza della sua nuova e ultima patria.

Il cosmopolitismo come destino, cavalcato fino a farne uno snobistico marchio personale da esibire nelle capitali che contavano, in mezzo all’alta società culturale ed economica. Avendo in Venezia un punto di riferimento stabile e prediletto, perché lì la musica contemporanea aveva uno dei suoi luoghi d’elezione, subito prima e subito dopo la Seconda guerra mondiale. Tanto da scegliere di essere sepolto nel cimitero all’isola di San Michele, poco distante dalla tomba del suo primo e fondamentale mentore, l’uomo che lo lanciò, Sergej Djagilev.

Figlio di un cantante dell’Opera imperiale di San Pietroburgo, Stravinskij aveva respirato musica fin da bambino e l’aveva studiata senza peraltro mai entrare al conservatorio, ma avendo per la composizione un maestro d’eccezione, Nikolaj Rimskij-Korsakov, patriarca della musica russa. Decisivo fu appunto l’incontro con Djagilev, il geniale fondatore e direttore dei “Ballets russes”, che all’inizio del Novecento avevano intrapreso la “conquista dell’Occidente” ottenendo un enorme successo in Francia. Dopo avere ascoltato alcuni dei suoi primi lavori per orchestra, lo Scherzo fantastico e soprattutto la Fantasia Feu d’artifice, Djagilev decise di puntare sul musicista non ancora trentenne e gli commissionò in rapida successione le musiche per tre balletti, che furono rappresentati a Parigi il 25 giugno 1910, il 13 giugno 1911 e il 29 maggio 1913, segnando il lancio di Stravinskij come protagonista dell’avanguardia musicale. Si tratta di un percorso in progressione: se L’uccello di fuoco lascia ancora sentire la lezione di Rimskij nell’orchestrazione e nella lavorazione dei materiali, Petrushka gli offre già l’occasione per uno scarto “narrativo” quasi stralunato, oggettivato, che riempie di contenuti “moderni” la favola antica del burattino russo. La definitiva quanto clamorosa affermazione – dopo lo storico “scandalo” della prima – arriva con Le sacre du printemps.

Come hanno colto gli studiosi più attenti (su tutti, Richard Taruskin nel suo libro sulla presenza della musica popolare russa nei suoi lavori, intitolato Stravinsky and the Russians Traditions, 1996, mai tradotto se non parzialmente in italiano), Stravinskij parte dalla tradizione musicale popolare della sua terra d’origine per costruire una serie di “Quadri della Russia pagana” nei quali i materiali “originali”, introiettati e rielaborati, passano infine sotto la “pressa” modernista della politonalità e specialmente della poliritmia. Con un’orchestra immensa nella quale molti strumenti sono spinti ai limiti della loro tessitura, ottenendo effetti spesso stranianti, l’effetto complessivo è quello che sempre si sottolinea per spiegare l’immutabile successo di questa musica dopo quasi 110 anni: barbarico, ancestrale, inquietante nella sua travolgente mancanza di riferimenti melodici, di regolarità ritmica, di chiarezza armonica. Ossessivo, come confessava Debussy.

Consegnato alla gloria dal Sacre, alla vigilia della Grande Guerra Stravinskij diventava un protagonista a pieno titolo della società intellettuale parigina, crogiuolo dell’innovazione e della trasgressione, fortemente cosmopolita. Colpisce l’ampiezza delle sue relazioni sociali e culturali, a volte solo mondane, non di rado destinate a concretizzarsi in qualche novità. Vi si trovano tutti i grandi personaggi dell’epoca, fra accademia e avanguardia: i musicisti che contavano, naturalmente, compresi Satie, Ravel e Debussy, e poi Proust e Claudel, Cocteau e Gide, Monet e Picasso.

L’exploit del Sacre e dei due balletti precedenti lancia il loro autore nel firmamento delle stelle musicali dell’epoca e apparentemente rimane un caso musicalmente isolato, dopo il quale ben presto il musicista sceglie altre strade. In realtà anch’esso appartiene, come si diceva, alla poetica del rispecchiamento, cioè dell’elaborazione e trasformazione di materiali molteplici e complessi. Etnici, in questo caso, di lì a pochi anni “storici”, cioè appartenenti alla tradizione colta occidentale.

Per qualche tempo – durante il conflitto e subito dopo la sua conclusione – il musicista aveva esplorato soluzioni diverse, avvicinandosi per la prima volta anche al jazz (del resto, lo faceva tutto il mondo musicale parigino subito dopo la fine della Grande Guerra), come nella popolare Histoire du soldat (1918). In questo lavoro, ritmi di derivazione afroamericana mescolati con altri di carattere popolare fanno da cornice a una favola di tradizione russa; il ridotto organico strumentale ha molto delle jazz band tradizionali di New Orleans.

Nell’ulteriore svolta di Stravinskij, ancora una volta c’è di mezzo il geniale Djagilev, che gli consegna un fascio di composizioni ritenute di Giovanni Battista Pergolesi perché ne “tragga” la musica di un nuovo balletto. Qualcosa del genere il fondatore dei “Ballets Russes” aveva fatto l’anno precedente con Ottorino Respighi, affidandogli una rivisitazione dei Pechés de vieillesse rossiniani per il balletto La boutique fantasque. Oggi sappiamo che le musiche da cui il compositore russo ha preso le mosse sono di Pergolesi solo in parte, ma non è questo ciò che conta: Pulcinella (1920) è una partitura intrisa di temi “alla maniera di” e di parodie dello stile settecentesco italiano, che presentano tuttavia suggestioni nettamente più “moderne” nella strumentazione e ancora una volta nel ritmo. Il Neoclassicismo, un movimento che aveva già avuto svariate interessanti manifestazioni tra Francia e Italia, trova il suo eroe eponimo. Più tardi, nelle Croniques de ma vie, uscite a Parigi a metà degli anni Trenta e specialmente nella Poetica della Musica, pubblicata negli States dopo le lezioni a Harvard, Stravinskij teorizzerà in maniera radicale questo “ritorno all’ordine” (per usare l’espressione di Cocteau): la musica è oggettiva, anzi è proprio costituita di “oggetti”, non ha possibilità espressive, significa solo se stessa.

Questa posizione era molto lontana da quella di Arnold Schoenberg (il cui Pierrot lunaire, peraltro, Stravinskij aveva ammirato a Berlino nel 1912), che andava proponendo una musica soggettiva e di nuova espressività sia vocale che strumentale, fuori dai recinti del sistema tonale, fino all’elaborazione e all’adozione del sistema dodecafonico. Non a caso, Adorno avrebbe costruito sul confronto fra questi due artisti la sua teoria della “bipolarità” della musica nel Novecento. Il suo celebre saggio (Filosofia della Musica Moderna, 1949, tradotto in Italia un decennio più tardi) appare oggi decisamente datato, non solo perché riduce a un binomio la ricchezza e la complessità della musica colta nella prima metà del Novecento, ma perché costringe dentro alle coordinate dell’ideologia due straordinari compositori, fin dai titoli delle parti a ciascuno dedicate: “Schoenberg e il progresso” contro “Stravinskij e la restaurazione”.

Sui rapporti fra i due musicisti, interessante è la messa a punto di Enzo Restagno in uno dei pochi contributi recenti della musicologia italiana agli studi stravinskiani, uscito nel 2014. Il taglio della proposta è chiaro fin dal sottotitolo: “Storia di un’amicizia mancata”. In realtà, Schoenberg e Stravinskij avevano ciascuno dell’altro un’idea molto meno radicale delle contrapposizioni a lungo costruite da filosofi e musicologi, biografi e cronisti. E le vicende della vita li portarono a sfiorarsi anche come “emigrés”, visto che entrambi andarono a vivere a Los Angeles, l’austriaco nel 1934, il russo circa un decennio più tardi. Entrambi non avrebbero disdegnato la musica per film, nessuno dei due sarebbe riuscito a realizzare questo progetto: Schoenberg perché chiedeva troppi soldi, Stravinskij perché, come il collega, voleva un controllo totale, impossibile nel sistema hollywoodiano. E il famoso produttore Louis B. Meyer era disposto a ricoprirlo letteralmente di denaro, non a cedere su certe logiche di lavorazione.

L’ultimo decennio europeo di Stravinskij, a partire dal 1927, vede la nascita di alcuni capolavori oggi ben poco frequentati, nei quali la rarefazione dei mezzi musicali corrisponde all’essenzialità del “rispecchiamento” dentro al quale il musicista costruisce il suo lavoro. Dal balletto Apollon Musagète (con orchestra per soli archi) all’opera-oratorio Oedipus Rex, su un libretto in francese di Cocteau tradotto in latino dal futuro cardinale Jean Daniélou (e non privo di singolari errori, come annoterà acutamente Mario Bortolotto); dalla severa Sinfonia di Salmi (1930) al “melodram” mitologico Perséphone su testi di Gide (1934) il percorso è nello stesso tempo nitido, ma contrassegnato dalla personalissima “firma” del compositore nella mobilità armonica e nella complessità ritmica, quasi una rifrazione nel “gioco” del rispecchiamento.

L’approdo negli Stati Uniti coincide da un lato con una fioritura di grandi, importanti lavori sinfonici, dall’altro – secondo quanto la natura musicale di Stravinskij gli dettava – con la rinnovata attenzione per il mondo del jazz, peraltro avviato alla rivoluzione del be-bop, che sfocia nel più bell’omaggio stravinskiano al mondo afroamericano, l’Ebony Concerto per clarinetto solista e jazz band (1945). E certo l’aneddoto secondo il quale Stravinskij si recò una sera del 1951 ad ascoltare Charlie Parker nel club newyorkese dove suonava, e il sassofonista, accortosi della sua presenza, gli rese omaggio inserendo fin dal primo brano un’evidente citazione da L’uccello di fuoco, spiega molto più di tante analisi tecniche quanto sostanziale e in continua evoluzione fosse il rapporto del compositore con le musiche “altre”, dalla Russia della sua giovinezza ai fumosi locali dove nasceva la nuova onda trasgressiva del jazz.

Peraltro, il 1951 segna quello che Roman Vlad (nella citata monografia dedicata all’analisi di tutte le opere in ordine cronologico) definisce il culmine e la fine del neoclassicismo stravinskiano, l’opera The Rake’s Progress (La carriera di un libertino). Il progetto era sofisticato, nasceva dall’ammirazione per il ciclo di incisioni settecentesche di William Hogarth, scoperte grazie a un’esposizione a Chicago, e si valeva di un libretto di alto valore letterario, firmato da Wystan Hugh Auden. Il nome del poeta inglese era stato fatto a Stravinskij da un suo amico e vicino di casa a Los Angeles, il romanziere Aldous Huxley.

La prima – altra occasione di mondanità intellettuale cosmopolita – si tenne alla Fenice di Venezia l’11 settembre 1951, con lo stesso compositore sul podio. La critica non fu entusiasta, ci fu chi parlò di “logora inventiva”, di “artificiosità” e di “impotenza”, mentre altri si dedicarono a individuare la vasta e varia gamma di “citazioni” e “prestiti” utilizzati dal compositore (con particolare riferimento al Così fan tutte mozartiano). In realtà, vista oggi l’opera afferma una cifra manieristica dentro allo stile stravinskiano che non è affatto banale, anche perché la dimensione favolistica, particolarmente evidente in chiave “morale”, si conferma essere il filo rosso della sua drammaturgia, com’era accaduto fin dagli anni in Russia e in Francia.

Il parere di un ascoltatore della prima assoluta come Eugenio Montale, fra l’altro generoso di lodi per il libretto del suo collega Auden (definito “il Bach della poesia moderna”), rimane oggi – a settant’anni di distanza – particolarmente interessante. Nelle annotazioni pubblicate dal Corriere della Sera, infatti, Montale definì The Rake’s Progress “un delizioso lavoro di ebanista, di stipettaio; un’opera che tira come una pipa Dunhill di vecchia radica. Non ho mai inteso nulla di così squisitamente legnoso e rifinito”. E più avanti, sulle questioni stilistiche generali: “Il giorno che un musicista di teatro crederà al potere espressivo della musica (Stravinskij è un illuminista che odia l’espressione e vuole ridurre la musica a pura idea platonica), questa partitura potrà suggerirgli molte cose”. Profezia azzeccata, bisogna dire, alla luce della rigogliosa fioritura del teatro musicale negli ultimi venti trent’anni, in una direzione spesso molto lontana dagli assunti radicali e infine asfittici della seconda Avanguardia, che muoveva i suoi passi proprio all’epoca in cui venne alla luce l’opera. Quale fosse la posizione di quest’ultima, è sintetizzato nel lapidario giudizio di Pierre Boulez in una lettera a John Cage: “Che orrore!”.

Quando The Rake’s progress andava in scena, Schoenberg era morto da poco meno di due mesi. E la sua “presenza” nel panorama della musica contemporanea come “padre nobile”, ispiratore e punto di riferimento (ad onta dell’articolo iconoclasta di Boulez intitolato Schoenberg è morto), andava crescendo in maniera impetuosa. Fu a partire dal 1952 che Stravinskij, pragmatico tanto quanto era eclettico, cominciò a riflettere sulla dodecafonia, avvicinandosi progressivamente a quella tecnica di scrittura fino ad aderirvi completamente, ma anche in maniera molto personale e comunque non esclusiva, visto che la sua produzione continuava a comprendere lavori definibili “d’occasione”, di stile molto più tradizionale. Fra le composizioni che appartengono alla nuova e ultima svolta della sua carriera ci sono lavori religiosi di notevole importanza come il Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis per soli coro e strumenti (Venezia, 1956), una vasta pagina di formidabile eclettismo stilistico nella cornice di una tesa armonia per lo più atonale; o come Threni, basato sulle Lamentazioni del Profeta Geremia (Amburgo, 1958), per soli coro e orchestra al gran completo, nella quale la tecnica seriale è infine accolta e “sfruttata” in ogni sua possibile combinazione, con effetti non necessariamente e non sempre dissonanti. E infine i Requiem Canticles, nati dopo il viaggio che nel 1962 riportò trionfalmente il compositore nella madrepatria russa per la prima e unica volta nella sua vita dalla diaspora iniziata nel 1918, su invito del leader del PCUS Nikita Chruščëv. Anche questa una partitura composita, stratificata, ricca di suggestioni etniche e di soluzioni armoniche complesse (prima esecuzione a Princeton nel 1966).

Si tratta di una pagina che si può ben considerare come la chiusura di un cerchio esistenziale oltre che artistico nella lunga esperienza creativa di Stravinskij, così come qualcosa di simile, nell’ambito coreografico era accaduto nel 1957 a Los Angeles con Agon, balletto in dodici parti per dodici danzatori su coreografia di Balanchine: un capolavoro nel quale il “rispecchiamento” degli stili e delle suggestioni strumentali e ritmiche dal Rinascimento alla contemporaneità delinea l’ambizione di una creazione “conclusiva”. In essa l’oggettività dell’opera assoluta e la soggettività dell’autore infine si toccano.

Si tratta, dal punto di vista della poetica, dell’inverarsi di un concetto ribadito come fondamentale dal compositore russo per cogliere il senso complessivo della sua musica: “Sorgenti rigenerate di opere del passato hanno nutrito opere del presente per tutta la mia vita. Ecco uno dei motivi per cui credo che la mia opera debba essere considerata come un complesso organico”.

A 50 anni dalla morte, dunque, la grandiosa esperienza creativa di Stravinskij non è più un caso su cui discutere, perché appare sempre più chiaro il pensiero che sta alla base di un percorso solo apparentemente tormentato di svolte, ripensamenti, fughe in avanti e ripiegamenti nel passato, sul quale compositori e ascoltatori a lungo si sono divisi così profondamente da configurare quasi una sorta di “guerra civile” della musica. La sua eredità, superate le tempeste del radicalismo, fa parte con pieno diritto delle più interessanti esperienze della musica contemporanea e meriterebbe di essere ripercorsa ben più di quanto non avvenga nella vita musicale odierna. Senza preconcetti, come spetta ai maestri universali.