Un romanzo di Gianfranco Calligarich / Una vita all'estremo, storia di Vittorio Bottego

Esiste una sfumatura della malinconia, coniata dai militari francesi in Algeria, che venne battezzata con l’espressione “avoir le cafard”. Ovvero, letteralmente, avere la blatta, o lo scarafaggio. L’espressione voleva indicare, nel gergo militare, quella forma di spossatezza che potevano lamentare i soldati, dopo settimane o mesi in terra straniera, circondati dai pericoli, dalla scomodità, e dal ricordo dei propri cari in patria. Nella testa prendevano piede idee nere e truci, come tanti piccoli insetti, che zampettavano lungo il normale corso dei pensieri, lasciando i soldati sfiniti, consumati dallo sconforto.

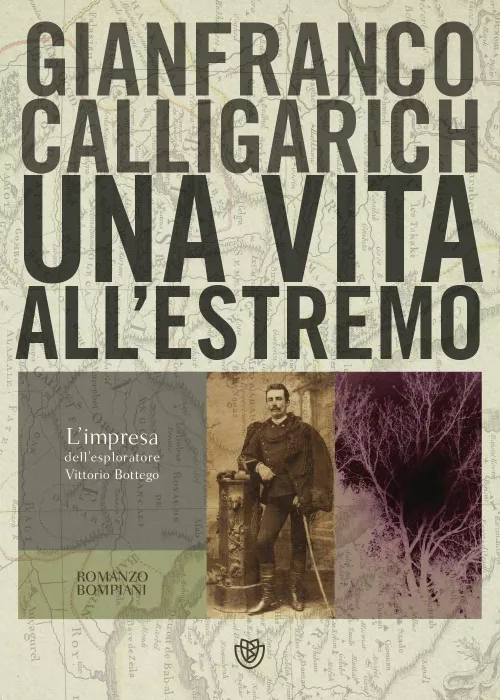

Il nuovo libro di Gianfranco Calligarich racconta di una pagina della storia italiana che abbonda di demoni: quella dell’esperienza coloniale in Africa. Autore e sceneggiatore (ricordiamo il romanzo L’ultima estate in città, con cui ha vinto il Premio Inedito, e in corso di traduzione in sedici paesi), con il nuovo libro Una vita all’estremo (Bompiani 2021), Calligarich ricostruisce l’avventurosa vita dell’esploratore Vittorio Bottego (1860-1897), mettendosi nei panni di un impiegato della Società Geografica che ne ripercorre le tappe. La struttura del libro si ritrova così frastagliata: da una parte il piccolo mondo di un geografo anziano, che contempla il proprio giardino bordato da un muro di cinta sul quale il suo sguardo si riposa, meditabondo, e che decide di scrivere la biografia dell’esploratore; dall’altra le vicissitudini vere e proprie di Vittorio Bottego, che vengono raccolte e redatte dal narratore-geografo, il quale si sofferma in particolare sugli ultimi cinque anni di vita di Bottego, dal 1892 al 1897.

L’espediente con cui la storia viene raccontata si rivela tuttavia fragile: adottare il punto di vista di un personaggio interno alla storia che dai margini ricostruisce quella che sarà la figura centrale del libro è un’operazione che può rivelarsi vincente. Pensiamo al Grande Gatsby di Scott Fitzgerald, in cui la vicinanza del narratore-testimone Nick Carraway alla figura di Gatsby permette di costruire quell’aura di mistero e tensione propria del facoltoso imprenditore, ma capace allo stesso tempo di rivelare l’inintelligibilità di un uomo che vivendo al centro di un mondo sfolgorante è irraggiungibile nella sua solitudine. In questo caso però l’introspezione del narratore che ha potuto incrociare Bottego durante poche riunioni alla Società Geografica appare abborracciata, e le complessità che ne potevano scaturire, a ragione del balzo storico e dei pesanti cambiamenti culturali, non si premurano di essere sviluppate. La figura del narratore è funzionale al mero racconto della storia; dalla sua mediazione non affiorano quegli elementi che avrebbero potuto arricchire il romanzo facendolo dialogare a partire dai suoi contrasti.

Il clima nel quale il libro si apre affonda nelle politiche coloniali volute dall’Italia negli ultimi due decenni dell’Ottocento: incoraggiate da Crispi e da un più volubile re Umberto, caldeggiavano un intervento in Africa orientale con l’obiettivo di costituire, oltre ad agenzie commerciali che permettessero un’apertura delle comunicazioni con l’Africa e l’Asia, soprattutto possedimenti italiani in territorio africano per non sfigurare in politica europea davanti ai successi coloniali degli inglesi e dei francesi. Parallelamente all’occupazione della città portuale di Massaua, alla travagliata relazione del Regno d’Italia con l’imperatore etiope Menelik II, e agli interessi commerciali e politici che vi sottendevano, si manifesta un diverso tipo di interesse, il quale, come si potrà immaginare, è stato spesso strumentalizzato per promuovere campagne e spedizioni.

L’impresa coloniale italiana poggiava infatti su un’opinione pubblica traballante: tra orgogliosi plausi di assenso e movimenti anticoloniali, una delle strategie per favorire l’interventismo consisteva nel rivendicare gli interessi scientifici che ne sarebbero conseguiti. Si trattava infatti di riempire dei vuoti che sulle mappe dell’epoca si tingevano di bianco (“quelle macchie bianche su cui un ragazzo poteva sognare la gloria”, scriveva Conrad), e di poterne così rivendicare il possesso.

Nato nel 1860 a Parma (a chi è passato da Parma, non sarà sfuggito, davanti la stazione, il magniloquente monumento all’esploratore, che svetta trionfante su un fuso di roccia, con due guerrieri di etnia galla ai suoi lati), e arruolatosi poi all’Accademia militare di Modena, Bottego manifesta da subito un’effervescente irrequietezza, che lo porterà ad arruolarsi come volontario per la spedizione voluta dal governo dopo le fotografie pubblicate dai giornali del massacro di Dogali (1887), in cui i cadaveri di cinquecento soldati italiani venivano ritratti “nelle loro bianche divise sul sabbioso e desertico terreno etiopico”. Da quella prima spedizione nasce un amore insopprimibile per l’Africa, che lo porterà, al ritorno in patria, dopo aver stretto rapporti con alcuni membri della Società Geografica, ad organizzare una nuova spedizione con l’obbiettivo di rivelare le foci del fiume Giuba. Sarà solo la prima impresa, ma segnerà una viscerale attrazione da parte di Bottego per i fiumi e le loro sorgenti. E così, inseguendo grovigli acquatici e affluenti sulle cui sponde ciondolano colonie di coccodrilli, alla ricerca del mistero che è l’inizio di ogni corso d’acqua, il libro racconta le avventurose traversate di foreste e deserti, tra attacchi indigeni, disperate febbri, e struggenti battute di caccia.

Alcune pagine di Una Vita all’estremo fanno pensare a Cuore di tenebra e al fiume Congo, pervasivo e misterioso, “grande e possente, simile a un immenso rettile, con la testa nel mare, il corpo a riposo che si curva lontano in una campagna sterminata e la coda sperduta nelle profondità del paese”. Ma se nel libro di Conrad la dimensione coloniale viene espressa mediante una conflittualità latente che permea tutto il corso della narrazione, con scene così significative capaci di far riverberare le loro scosse durante l’intera storia, Una vita all’estremo si sviluppa con poco spessore. La storia prosegue dando sfogo alla ricca fenomenologia della spedizione, ma senza soffermarsi su tutte quelle parti che avrebbero potuto suscitare più interesse se problematizzate letterariamente. Perfino lo stile non si avventura mai oltre i propri confini: il ritmo della scrittura non riesce mai ad aprire dimensioni ulteriori a quelle del racconto, e l’unico interesse sembra risiedere nella dinamica “avventurosa” della vicenda.

Ma una riflessione il lettore sicuramente avrà modo di porsela: chi erano questi esploratori geografici che siamo abituati a conoscere fin da quando eravamo bambini? E qual era la loro visione del mondo e delle cose? Per qualche ragione la loro inquietudine suscita un fascino misterioso: la ferocia con cui si spingevano oltre gli estremi più pericolosi non può non interrogare l’uomo di oggi sulle modalità con cui abita uno spazio. Perlustrare l’ignoto è qualcosa che possiede ancora un richiamo sull’uomo contemporaneo? Ancora una volta è Conrad che potrebbe fornire l’inizio per una risposta a queste domande, con le parole del suo Marlow:

«Ora, guardare da una nave la costa che scivola via è come riflettere su un enigma. Se ne sta lì davanti a voi – sorridente, accigliata, invitante, grandiosa, squallida, insipida o selvaggia, ma sempre muta e con l’aria di sussurrare: “Vieni a scoprirmi”».

Sarà quindi l’Enigma il motore che spinge l’uomo nelle più temerarie azioni? Ma il profilo di un’isola può richiamare i contorni di una città, o addirittura di un volto o di una vicenda: e gli angoli e le curve sotto cui può rincantucciarsi un enigma possono parlare mille lingue, ed è possibile esplorare l’ignoto in una terra lontana quanto nelle profondità di cosa siamo e come pensiamo.