50 sfumature di bigio

Fifty Shades of Grey di Sam Taylor-Johnson è un film eroicamente brutto, forse anche più del libro di E.L. James. Entrambi sono volgari: non per il contenuto o per i toni del racconto, ma per l’assoluto disprezzo di una qualunque estetica di rappresentazione. Il che è tanto più grave nel caso della (non più) Young British Artist, configurandosi come fallimento e scacco, mentre per la James si tratta più semplicemente di incapacità, o indifferenza. Il libro non garantisce alcun piacere di lettura. Scrittura piatta (e si ha quasi il sospetto, a leggere le critiche anglofone, che la traduzione italiana abbia aggiunto qualcosa in termini qualitativi), andamento narrativo estenuante, personaggi situazioni risibili. Eppure un fenomeno di marketing culturale da più di 100 milioni di copie merita una certa attenzione, per la capacità di intercettare e ibridare altri masscult di prossimità.

Si deve partire dal libro per arrivare al film, perché insieme definiscono un sistema, e non si può capire l’interesse e la disponibilità del pubblico al secondo senza interrogarsi sulle ragioni del successo del primo.

Innanzitutto Fifty Shades of Grey, prima di essere rilasciato come ebook digitale e quindi di entrare in distribuzione cartacea, nasce come esperimento di fanfiction che sviluppa in chiave erotica il mondo di Twilight sul sito fanfiction.net (non provate a cercarne traccia: è stato tutto rimosso). Il testo originale, Master of the Universe, utilizza i personaggi di Edward Cullen e Bella Swan esplicitando il non detto che era la forza sotterranea della saga di Stephenie Meyer: l’adolescente virginale Bella scopre il prurito sessuale dopo il turbamento erotico, e si lascia irretire, e possedere, dal tenebroso Edward, che pragmaticamente porta a terra la sua dimensione di eroe fantasy incarnandosi in un amante (un po’) manesco. FSoG nasce come spoliazione ed evaporazione della dimensione metaforica di Twilight e quindi, in un colpo solo, della tradizione del romanzo gotico e di quello romantico inglese ottocentesco (dalla Bronte a Jane Austen che, tanto per esser chiari, Anastasia Steel studia scrupolosamente all’università). Su questo primo (ma fondamentale) livello meta-rappresentativo la James innesta una serie di immaginari di massa.

Il tema dell’uomo misterioso che nasconde i segreti del proprio passato all’interno di una camera (qui la stanza rossa dei giochi): verrebbe da scomodare il melodramma al femminile degli anni ‘40, da Dietro la porta chiusa di Lang a Rebecca la prima moglie di Hitchcock, ma più realisticamente è meglio pensare a La bella e la bestia (mostro dal cuore d’oro – versione Disney – e dall’attributo poderoso – parodie porno-soft) e a Barbablù. Il tutto condito, e alleggerito, con una buona dose di Il diario di Bridget Jones (e, secondariamente, di Il diavolo veste Prada): in particolare nel trattamento ironico, che nel romanzo è la vera chiave di accesso alla figura di Anastasia, fin dall’auto-presentazione delle prime righe, e che si mantiene come basso continuo fino alla fine, laddove la Taylor-Johnson preferisce un registro serio e serioso.

50 sfumature di grigio

Particolare non indifferente, FSoG è scritto in prima persona, e con un doppio uso delle virgolette alte e basse, che consente di seguire in parallelo il discorso diretto della protagonista (il suo modo di rapportarsi a Mr. Gray) e il suo a parte mentale (il dialogo con quella che chiama la «dea anteriore», una specie di vocina della coscienza), molto più ironico e leggero. E così si compie il passaggio da Bella (Swan) a Belle (e ritorno) a Cenerentola, e da Bridget a Vivian di Pretty Woman, che completano il pantheon letterario e cinematografico della James. Si aggiunga una scrittura da romanzi Harmony, e una descrizione degli atti sessuali fondata sulla geografia anatomica, con minuziosi particolari sulla circumnavigazione di dita e lingue sulla pelle, sul movimento ginnico dei corpi, sugli spostamenti, le posture, la disposizione delle membra negli spazi. Con un effetto straordinariamente anti-erotico. Su tale armamentario i singolari gusti erotici di Mr. Gray si innestano come pura e semplice pruderie: non c’è nulla di morboso, ma nemmeno eccitante, nella sua passionaccia per corde, bende e sculacciatori. Questo è il punto essenziale: il BDSM non c’entra assolutamente nulla con FSoG, il libro e ancora meno il film.

Senza scomodare le solite categorie interpretative (accostare Hegel o Lacan a questo materiale non è solo pretenzioso, ma impudico), basta dire che tutti gli atti, i giochi, le situazioni, le relazioni descritte e messe in scena sono improntate esclusivamente al piacere, senza nessuno spazio per il godimento. Se la radice essenziale del BDSM è la jouissance, i giochetti di Mr. Gray e Anastasia sono improntati al puro soddisfacimento del plaisir. La James ha molto chiaro questo punto, e non manca di sottolinearlo a ogni passo (e quelli erotici, sulla pagina, sono molto più numerosi che sullo schermo): Mr. Gray e Anastasia sono belli, bellissimi, e si piacciono, l’uno si infoia ogni volta che l’altra si morde il labbro e l’altra è in fregola permanente, Mr. Gray presenta e prepara sempre esplicitamente il passaggio all’atto (è tutto un adesso ti prendo… ti fotto… ti scopo: ah l’efficacia di un bel débrayage quando è fatto à poil…), appena si sfiorano essi si eccitano (con movimento di fluidi all’interno e all’esterno) e quindi si accoppiano, peritandosi di raggiungere sempre l’orgasmo.

Il BDSM svolge dunque una funzione puramente esornativa, completamente de-complessificata e risolta in tutte le sue criticità: una versione casalinga e casareccia, da riprodurre senza sforzi tra le mura domestiche, con l’aiuto di una cravatta, una mascherina (di quelle che ti danno in aereo), una piuma al posto del guanto di pelliccia (Mr. Gray è ricco, il marito della lettrice non sempre…), due corde rubate al figlio scout, senza bisogno di carrucole, moschetti e baldacchini. Ridotto a semplice espediente per ravvivare il rapporto di coppia dopo la lettura, con il libro ancora sul comodino (magari lasciato aperto alla pagina sottolineata, per non perdere il filo), e spiegato in modo sbrigativo e raccogliticcio. Quello di FSoG è un BDSM degradato a DSM: il passaggio da acronimo complesso e a matrice (Bondage-Disciplina + Dominazione-Sottomissione + Sadismo-Masochismo) a sigla cognitivista (Manuale Diagnostico Statistico) è esemplare. Basta togliere una B perché una complessità si traduca in un nesso di causa-effetto: sigarette della madre + attenzioni della MILF = ossessione del controllo. Non c’è nemmeno l’intenzione di épater le bourgeois: si tratta soltanto di lasciarlo prudere un po’, per potersi grattare in tutta serenità.

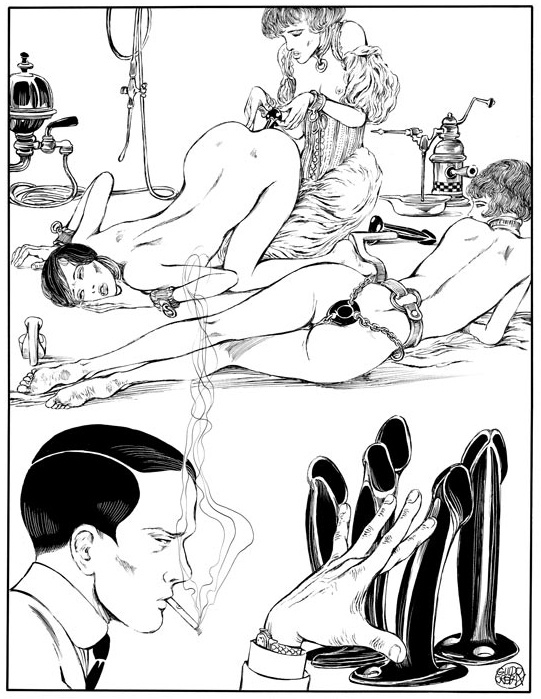

Guido Crepax, Histoire d'O di Pauline Réage

Il sentiero percorso fin qui non ci spinge ad azzardare ipotesi sociologiche o di psicologia delle masse, ma ci consente di identificare alcuni tratti essenziali che definiscono il prodotto di marketing perfetto: semplificazione vanilla di grandi tradizioni letterarie e di archetipi narrativi, ibridazioni di casi di successo consolidati e precedenti, e conseguente traduzione inter-generazionale (FSoG come un Twilight per over 30, un Bridget over 40…), ma soprattutto devitalizzazione di una perversione a semplice imagerie, catalogo di situazioni senza significazione e complessità, e riduzione della pratica erotica ad accumulo quantitativo e agonistico, senza profondità qualitativa. C’è da credere che questo frullato di aberrazioni costituisca un vero e proprio tesoretto, una chimica delicata che non deve essere dispersa. E c’è da credere più forte che la Universal non abbia alcun interesse a vederlo compromesso. Prima di tutto si chiama a raccolta un manipolo di onesti mestieranti della scrittura: l’oscura Kelly Marcel (la serie flop Terra Nova e l’incolore Saving Mr. Banks), un tecnico del torbido addomesticato come Patrick Marber (Closer, Follia e il remunerativo Diario di uno scandalo) e uno specialista derivativo come Mark-sequel-Bomback (Die Hard - Vivere e morire, Unstoppable, Wolverine L’immortale, Apes Revolution). Tutti professionisti, ordinati e ubbidienti, perfetti per prendere con i guanti d’amianto l’oro colato della James, e sopportarne il peso e l’invadenza, dal momento che la scrittrice è anche produttrice del film, e non ha nessuna intenzione di veder snaturata la sua creatura.

Soltanto il dio della sceneggiatura custodisce il segreto di cosa sarebbe potuto accadere se la produzione avesse accettato l’auto-candidatura di Bret Easton Ellis: probabilmente uno stracult destinato a durare nei secoli, ma intanto abbiamo avuto The Canyons, e allora non dobbiamo chiedere troppo alla provvidenza. Manca solo il regista: si prova, tra gli altri, con Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, Espiazione, Il solista, Hanna, Anna Karenina), perché ha letto il romanzo classico, e con Bill Condon, perché Twilight l’ha letto e anche messo in scena, e c’è da chiedersi che film avrebbe potuto diventare nelle mani di Bennet Miller e Steven Soderbergh. Quantomeno un film…

Philip Seymour Hoffman per Capote, di Bennett Miller, 2005

Poi arriva Sam Taylor-Johnson e si trova la quadratura del cerchio: l’artista precedentemente conosciuta come Sam Taylor-Wood è un’icona chic dell’arte contemporanea e del jet set, è abituata, lei sì, a épater le bourgeois con i suoi lavori fotografici e video che mettono in scena la sessualità (vedasi almeno il Passion Cycle, ma per chi ha un minimo di capacità di astrazione e spostamento, e poco prurito, io consiglio soprattutto Crying Men), ha esperienze da regista (l’incolore Nowhere Boy). E anche qualche tratto biografico coerentemente pruriginoso: prima sposa giovane (e ci piace pensare umile e sottomessa) di Jay Jopling, master assoluto del collezionismo e del mercato d’arte, e poi sposa matura di Aaron Johnson, di 23 anni più giovane (giusto l’età che passa tra il giovane Gray e Mrs. Robinson…). Per lei si tratta di un’occasione meravigliosa: prendere un oggetto volgare, triviale, di cui con ogni probabilità ha ostentato nobilissimo e ridanciano ribrezzo nelle notti hipster-intello e trasformarlo in arte.

Niente però va per il verso giusto e Sam Taylor-Johnson rimane imprigionata dal/nel giocattolo che credeva di poter dominare (la defenestrazione per i capitoli successivi parla chiaro e non lascia alibi interpretativi). Prima di tutto la scrittura dei personaggi e l’intreccio, imbarazzanti in origine, nemmeno minimamente modificati, ma ripercorsi con letterale e mimetica precisione, con il risultato di avere una storia impossibile da raccontare con un minimo di decenza. Anche la produzione (come dimostra il valzer di registi difficilmente comprensibili nello stesso progetto) non sembra avere le idee così chiare, e oscilla in modo preoccupante tra l’intenzione di generare un polpettone da multisala e solleticare il pubblico del genere d’autore. Intanto si fa piazza pulita di tutti gli immaginari cinematografici che stanno alla base del romanzo, e che, guarda caso, hanno tutti in comune il registro della commedia: FSoG si fa così compiutamente drama, serio, serissimo, senza nessuna indulgenza verso l’ironia, e meno che mai verso l’auto-ironia.

Ciò che si chiederebbe a un regista, a questo punto, è la capacità di costruire un’estetica, o per lo meno un’idea visiva. Il risultato invece è una piattezza di messa in scena che rispecchia quella della scrittura. Una fotografia che risolve il grigio delle sfumature in un’alternanza schematica di bianchi (gli ambienti, soprattutto nella casa di Gray, e gli esterni diurni) e di neri (la messa in ombra degli stessi ambienti, le riprese notturne), con una virata rossa nella stanza dei giochi e nell’unica scena che sembra far trasparire un’intenzione vaga (la discussione del contratto, nella sala riunioni). Una superficie patinata che fa rimpiangere Adrian Lyne e il cinema degli anni ’80, una colonna sonora zuccherosa e ruffiana (Love Me Like You di Ellie Goulding sul viaggio in elicottero come punta massima), e una rappresentazione delle scene di sesso che ha la profondità dei filmati di Penthouse, con l’aggiunta di un montaggio che omette i totali per stratificare (è ancora la lezione del libro) i dettagli.

Alla fine Sam Taylor-Johnson arriva allo stesso risultato di E.L. James: accumula immagini come le parole, ha un punto di vista derivativo e mai originale, descrive un sesso ginnico e mai erotico, non ha nessuna capacità (e forse interesse) di provare una riflessione sul BDSM. Certificando un fenomeno tristemente inesorabile come quello dell’incapacità degli «artisti» di gestire il desiderio e il reale nella pratica cinematografica: dopo l’imbolsimento patologico di Julian Schnabel, e la progressiva normalizzazione di Steve McQueen, ora la sacerdotessa britannica dell’eccesso è soltanto l’ultimo esempio del cannibalismo anestetizzante che Hollywood è in grado di esercitare sui figli del sistema gallerico-mercantile.

Sam Taylor-Wood e Aaron Johnson

Rispetto al testo originale, le intuizioni di scarto sono solo due. La prima, visiva, è intrigante ma sempre derivativa: l’idea di configurare le “bionde” assistenti di Mr. Grey come creature dell’immaginario di John Willie, il fotografo e illustratore che ha stabilito i codici della fetish art, con le sue donne dalla vita stretta, camicia bianca e gonna nera aderente sopra il ginocchio, sublimemente intrappolate in un’idea di bondage e sottomissione capace di farsi canone dell’immaginario. La seconda è rappresentare la discussione del contratto tra Anastasia e Mr. Grey come un incontro d’affari (rispetto alla cena romantica del libro), in un imprevisto soprassalto di consapevolezza del materiale a disposizione. Perché FSoG non è un testo maschilista: Mr. Grey non ha spessore alcuno né come character né come male (all’italiana e all’inglese), la centralità di Anastasia (in termini narrativi, indiziari e di capacità trasformativa) è esorbitante, e la pervicacia con cui la James e la Taylor-Johnson si impegnano a far dire alle loro eroine che non sono delle puttane è talmente esasperante da fugare (per estenuazione) qualsiasi dubbio. Ugualmente non è un testo femminista, almeno per consistenza degli argomenti: al confronto Frozen è un trattato di feminist film theory. FSoG, il libro, non è nemmeno un film capitalista, perché il valore della ricchezza funzionale al raggiungimento dell’identità è equivalente a quello del BDSM: ornamentale.

Nella scena della riunione, invece il film riesce (quasi) a dire qualcosa. Il contratto è l’unica anima del rapporto tra Mr. Grey e Anastasia: il contratto sarebbe la base di qualsiasi rapporto BDSM, perché ne istituisce i caratteri della consapevolezza della reciprocità, e perché stabilisce, attraverso la Regola, la libertà reale e inattaccabile del Sottomesso rispetto al Dominante, che non è demiurgo assoluto, ma inevitabilmente relativo, sottoposto lui stesso, per primo, a una norma, e quindi ai limiti che ne derivano. Per la James il contratto è prima di tutto un patto con la sua lettrice (in fondo colui che interpreta è incredibilmente più maschilista di colei che scrive): nell’espunzione delle pratiche più estreme (o semplicemente più difficili da pensare, riprodurre, o pensare di riprodurre, nel quotidiano: fisting anale e vaginale, sospensione, pinze vaginali, dilatatori anali…(tutta roba che turba la pratica dell’approvvigionamento più del pudore), il BDSM si normalizza. Anzi meglio: si facilita, e sul doppio movimento tra normalizzazione e facilitazione della perversione si costruisce il vero vettore di successo del fenomeno di marketing. Anastasia, il più fulgido esempio di narratario -2.0 della contemporaneità, cancella dal suo prontuario del piacere le voci più difficili (editorialmente il contratto viene mostrato e corretto), per rasserenare la lettrice modello.

Al contrario, nella pratica del BDSM, il contratto rappresenta un passaggio castrante per la parte che si penserebbe più forte, perché ha un valore ontologicamente para-capitalista: la norma definisce il plusvalore del Sottomesso (e non il contrario), e la conseguente dipendenza del Dominatore da esso, che è costretto a normarlo e quindi a perdere ogni accesso alla jouissance, riconducendosi al puro plaisir (se definisco tutti i limiti di tutto ciò che posso chiederti, non può accadere nulla di più interessante della stesura stessa).

Nel film, l’idea di rappresentare la negoziazione sul contratto in chiave “economica” (una riunione d’affari) sposta in chiave disforica l’idea di condivisione delle regole sul piano gelido dell’anti-epatia (e dell’antipatia), generando una contrapposizione inedita rispetto al libro. Inedita ma, tutto sommato, altrettanto noiosa, perché oppone il capitalismo al romanticismo. Ma, in fondo, il vero scacco e fallimento (della regista e dello spettatore) è l’assoluta incapacità di dire una parola, per immagini, sul rapporto di dominazione. E il confronto non è solo con le altre esperienze cinematografiche: la Maîtresse di Barbet Scrhoeder, l’intelligente Secretary di Steven Shainberg (anche lì si trattava di un Mr. Grey…) e naturalmente l’inarrivabile Nymph()maniac di Lars Von Trier (Dakota Johnson come versione vanilla e proteinizzata della sublime Charlotte Gainsbourg è forse uno degli stimoli più intriganti del film). Perché il film più interessante sull’idea di messa in scena della dominazione di questa stagione è senz’altro il processo, medializzato, a Dominic Strauss Kahn. Quando DSK (non Depardieu) cerca di spiegare al giudice, con indolente indulgenza, che i rapporti sessuali di cui è accusato (dominanti, se non esplicitamente BDSM) possono non avere natura alcuna di costrizione o di contrattazione (capitalista), perché possono essere naturali, in virtù di una condivisione del gioco, delle regole, delle pulsioni, del desiderio, della jouissance e del contratto… bhè…quello è vero cinema.

Perché quella è vera realtà.