Bayo Akomolafe, Afrocene e futuro

Bayo Akomolafe, è un filosofo di origine nigeriana che appartiene a quella nuova generazione di intellettuali transnazionali che attingono alla ricchezza di un’eredità culturale ibridante e animata che intreccia i contributi più vitali del pensiero postumanista e neomaterialista immaginando un diverso rapporto con il pianeta, il tempo, il potere.

Bayo ha coniato il termine Afrocene come risposta all’impoverimento insito nel termine Antropocene, una parola che mette al centro del problema ma anche delle soluzioni un “noi” umano, un’eccezionalità della specie, l’Anthropos – l’“umano” – come culmine evolutivo oggi risuona con un’idea obsoleta di un Sé tristemente confinato nella coscienza individuale e nella sua supposta superiorità.

L’idea che gli umani siano una specie stabile e affidabile risulta piuttosto problematica. Se iniziamo a sconfinare e a pensare il mondo al di là delle categorie e delle pratiche che evidenziano bisogni difensivi di identità e stabilità, di soluzioni finali e corpi stabili, è l’idea stessa di una supposta eccezionalità della specie che non funziona. Lo dimostra lo stato del mondo. E, forse, riconoscendo di essere una specie mostruosa si aprirebbero nuove strade là dove “le cose si snodano e sconfinano”.

Akomolafe sostiene che l’“umano” più che un corpo o una specie è una “postura”.

Il suo Afrocene ci invita a tornare a, o meglio a inventare una postura a-dualista, in cui la sorgente è indeterminata e si situa unicamente in un’apertura profondamente relazionale che trova forma nell’emergente.

In altre parole, ci invita a uscire da una monocultura percettiva, a “crescere occhi sulla schiena” e a guardare il mondo dai margini periferici della visione. L’Afrocene non indica il ritorno a Madre Africa ma il ritorno a una postura diversa, decentrata – non a un luogo, ma a una danza, a un movimento del possibile che implica una pluralità di mondi e di sguardi.

Il concetto contemporaneo di “umano” nasce da quella dimensione dell’illuminismo che si pensava appunto culmine della ragione e universale, da quello sguardo che nel sapere enciclopedico coltivava l’ordine delle categorie e delle gerarchie e – ogni volta che aveva a che fare con lingue, saggezze e campi percettivi di cui nulla poteva sapere – costruiva insieme all’“umano”, le figure dei “non umani” o dei “meno umani”. Intrecciandole a volte con l’esotica figura idealizzata di un “buon selvaggio”, icona di un’innocenza pre-adamica perduta.

Il peso di questa nomenclatura gerarchica, particolarmente significante nella storia della schiavitù ci abita ancora. L’Afrocene che ci propone Akomolafe, è invece una raccolta di citazioni dislessiche dove c’è posto per il mostruoso, l’ibrido, l’indeterminato, le risorse esiliate, ciò che ancora non conosciamo in quanto emergente ed estraneo a ogni temporalità lineare. Un catalogo pieno di citazioni che sarebbe forse piaciuto a Walter Benjamin.

Ovviamente questo sguardo sull’intreccio e sulla diffrazione mostruosa che apre cesure nella linearità anche dal punto di vista percettivo ha un rilievo estetico che emerge a più riprese nella storia dell’arte in diversi contesti, il più noto dei quali è la fascinazione cubista di Picasso e Braque, ma anche di Max Ernst, Modigliani e altri per l’arte africana.

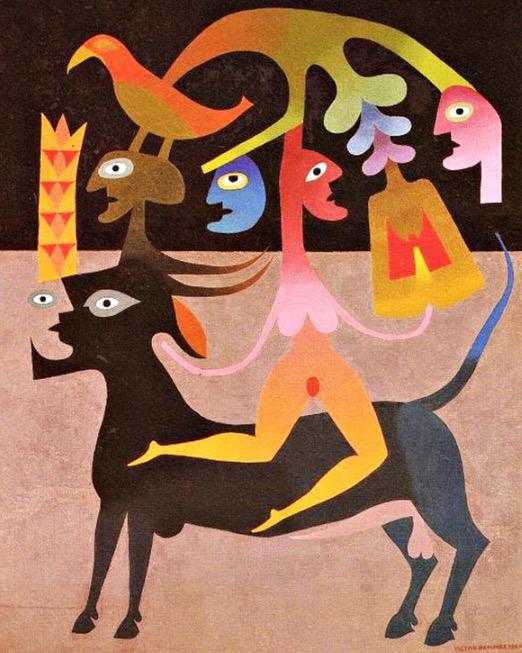

Penso anche alla ricerca percettiva ed esoterica del surrealista Victor Brauner in cui il tema della complessità relazionale tra umano e non umano sembra affine alla ricchezza afrocenica di cui parla Akomolafe e anche all’epistemologia e ontologia prospettivista amerindiana.

Nel surrealismo in particolare più che l’adozione/appropriazione di alcuni aspetti formali degli oggetti africani gioca la possibilità che una diffrazione perturbante generi associazioni immaginative apparentemente arbitrarie eppure abitate e abitanti, un restituire insomma all’immagine una portata ulteriore, un’attivazione volta a uscire dalla mono-sensorialità.

Non a caso già Merleau-Ponty, il grande fenomenologo francese, scriveva: “La forma degli oggetti non è il loro contorno geometrico, ma ha un certo rapporto con la loro natura propria [oggi diremmo ‘con la loro agentività’] e, mentre parla alla vista, parla a tutti i nostri sensi (…) La percezione sinestetica è la regola e, se non ce ne accorgiamo, è perché il sapere scientifico rimuove l’esperienza, perché abbiamo disimparato a vedere, a udire, e, in generale, a sentire…”

Oggi le rappresentazioni artistiche che parlano dell’intreccio mi sembrano sovente meno perturbanti, meno forza di rottura e più mercato. Quelle a temi afrofuturisti intrecciati con l’ecofemminismo, pur interessanti, sono già in parte discorsive. Tuttavia è interessante notare che una certa cifra stilistica in cui l’origine non è certamente la supposta purezza della “bianchezza” è per molti versi transnazionale. Basta cogliere l’aria di famiglia che esiste tra l’artista kenyota Wangheci Mutu e l’iraniana Shiva Ahmadi.

Queste esplorazioni del campo metabolico del divenire (e delle sue protesi temporali) che inviterebbero a una postura percettiva sovente ricadono nel pot pourri rappresentativo mainstream (si pensi al dilagare dei funghi nelle biennali e nelle installazioni).

La rapida adozione di tali nuovi codici rappresentativi sembra anestetizzare il loro stesso invito ad ampliare i nostri di campi percettivi, a cogliere l’ordinario nello straordinario e lo straordinario nell’ordinario.

Difatti nell’universo composito e ricchissimo dell’arte africana contemporanea (che andrebbe illustrata ben altrimenti che con un paio di immagini) sovente di africano c’è ben poco! C’è invece quella capacità di invenzione che presuppone un rapporto più felice con quell’intreccio di indeterminazione e relazionalità che secondo la fisica quantistica costituisce la elusiva sorgente stessa della realtà…

Mentre l’Antropocene sollecita azioni umane immediate, raccontate da decenni come “risolutive”, per evitare il suicidio della specie, l’Afrocene indica semmai cure palliative per la modernità mentre si propone di esplorare nuove opportunità nelle pieghe, nelle crepe, nelle rovine del capitalismo. E in queste crepe coltivare nuove forme percettive in un ritorno radicale all’immanenza, come dimensione del “passato a venire” che ha radici profonde nell’esperienza sinestetica o multisensoriale primaria dell’umanità e del vivente.

È in queste che Bayo chiama /Cracks/ (crepe/fratture) – traducendo così il termine félures di Deleuze – che si manifestano le tensioni territoriali, le intensità sotterranee che generano linee di fuga verso l’altrimenti. A loro modo le crepe sono potenti dispositivi politici che raccontano di un potenziale trasformativo pur nel rischio che tutto resti immutato, malgrado le migliori intenzioni. E tuttavia le crepe sono dimensioni perturbanti, “tensioni potenti nel tessuto di ciò che ci appare familiare Invitano a qualcosa di diverso dalla ricerca di giuste soluzioni, o dal cercare vittoria sui nemici. Invitano a un postattivismo e all’assunzione di rischi e pratiche inedite che consentano di affrontare le crisi contemporanee.”

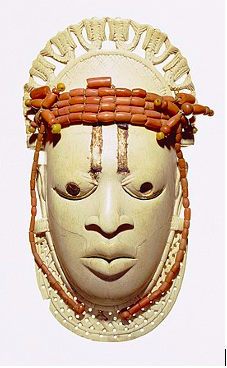

Per Akomolafe tutto ciò ha una dimensione estetica cruciale. In Black Lives Matter but to whom un recente saggio sulle politiche fuggitive pubblicato dall’Othering and Belonging Institute dell’Università di Berkeley per cui è “provocatore residente” Bayo affronta la questione a partire dalla questione della restituzione dei famosi bronzi del Benin, un insieme di manufatti di inestimabile valore, razziati da una forza militare britannica nel 1897 dopo il saccheggio dell'antico Regno del Benin (nell'attuale Nigeria) e successivamente vendute ai musei tedeschi di Berlino, Amburgo, Stoccarda e Colonia.

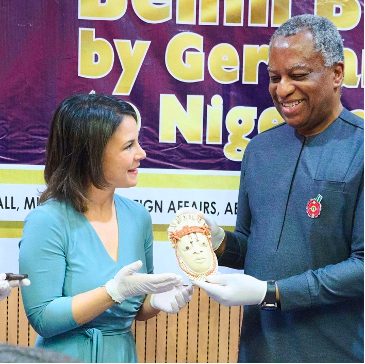

In seguito agli sforzi di attivisti caparbi e coraggiosi come Mwazulu Diyabanza – “la diga del diniego occidentale, un tempo risoluto, ha ceduto il passo a un cambiamento radicale nell'opinione pubblica, che ha spinto la Germania a dichiarare, già nel 2021, che avrebbe restituito in modo permanente una collezione di valore inestimabile alle istituzioni nigeriane.” Nel dicembre 2022, alcuni di questi bronzi sono arrivati in Nigeria. Racconta The Guardian:

“Poco dopo l'ora di pranzo di martedì, il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha restituito uno degli oggetti più spettacolari nelle mani guantate del ministro della Cultura della Nigeria, Lai Mohammed. una maschera pendente in miniatura della prima regina madre Iyoba, che era stata saccheggiata dalla camera da letto dell'ultimo Oba indipendente”.

Akomolafe racconta come i bronzi del Benin tornati in Nigeria verranno esposti in un nuovo padiglione a Benin City, progettato dall'architetto ghanese-britannico David Adjaye e cofinanziato dalla Germania con 4 milioni di euro. Una ricerca sommaria dei termini del nuovo accordo mette poi in luce che il nascente Edo Museum of West African Art, “era il risultato finale di una serie di trattative tra soggetti interessati in Nigeria (sotto il nome di ‘Legacy Restoration Trust’) e una rete di curatori di musei europei, tra cui il British Museum, che ha messo a disposizione risorse per contribuire a realizzare il sogno di un nuovo rinascimento africano.”

Tanto valeva – aggiunge Bayo – spostarli da un deposito o da un museo tedesco all’altro perché trasferendo gli "oggetti" dai musei tedeschi a un nuovo museo finanziato in buona parte dalla Germania, “le autorità tedesche hanno inavvertitamente rivelato che gli oggetti sarebbero rimasti prigionieri dei regimi visivi del moderno mondo industriale.”

Le immagini virtuali del museo a venire, come una sorta di sogno erotico afrofuturista, ritraevano bambini felici che fissavano i pezzi rimpatriati – ora finalmente tornati a casa – “dietro teche di vetro a proteggerli ontologicamente dall'infiltrazione del tatto.”

Di fatto, qualcosa viene sempre escluso nel modo in cui il mondo continua a riprodurre egemonie e in cui la stessa giustizia diventa sovente un esercizio concertato di esclusione di altre possibilità ontologiche del vivere e del morire.

occludendo le storie che flirtano con la scandalosa possibilità che i "Bronzi del Benin" non siano e non siano mai stati "oggetti".

Come già accennato per Akomolafe l’Afrocene ha a che fare con crepe che “piangono la perdita di relazioni situate che non potrebbero mai essere sostituite dal trasferimento di immagini all'interno della stessa economia morale.”

L’estetica afrocenica per Akomolafe, attraversando i lutti e le sfide imposte dalla storia, immagina un percorso di profonda decolonizzazione estetica quasi un disapprendimento delle sue formattazioni percettive, analoga a quella neuro-indeterminazione che precede il binarismo tra neurodiversità e neurotipicità. La nerezza invitata a sperimentare altre forme percettive per immaginare una politica dell’altrimenti “un'estetica senza oggetti o soggetti fissi, un'apostasia ontologica”.

Le foto di Phyllis Galembo sulle maschere usate nelle danze cerimoniali dell’Africa occidentale e nel carnevale haitiano esprimono qualcosa di questa postura dell’intreccio con il non umano, che quanto meno allude a pratiche percettive che propiziano “madeleine” proustiane radicate in un tempo profondo che precede la memoria individuale. E tuttavia, come già accennavo, è facile cadere in una sorta di fascinazione “africanista” più che coltivare le “nostre” inedite pratiche indigene di shape-shifting, per frequentare il mutaforma che la vita ci impone.

A proposito dell’agentività degli oggetti africani e del nostro riduzionismo estetico, Bayo cita un lungo un articolo di Killian Fox sull'Economist dell'aprile 2020, che commenta una ricerca sui curiosi fenomeni di infestazione registrati dal personale del British Museum. Sincronicamente, l’articolo viene pubblicato proprio all’inizio del lockdown pandemico, proprio quando il mondo stava iniziando a sperimentare tutta la forza di risposta di un pianeta abusato, improvvisamente più vivo, più agile, più intelligente di quanto dato dai formati dell'immaginazione moderna

Fox racconta di sfere fluttuanti, di cali improvvisi della temperatura in una stanza che ospita determinate sculture, di porte saldamente sprangate che si aprono da sole. Di riflessi inquietanti nelle teche degli artefatti esposti. Le guardie notturne del museo, anche se abituate a queste bizzarrie e alla sensibilità di alcuni visitatori a volte rimangono esterrefatte di fronte ai gemiti, alle musiche, ai movimenti notturni, all'inspiegabile irrequietezza dei 9 milioni di "oggetti" affidati alle loro cure, Scrive Fox:

“Anche senza visitatori, il museo non è mai completamente silenzioso. L'edificio principale, che risale agli anni Venti del XIX secolo e da allora è stato ampliato e riconfigurato, è pieno di scricchiolii, come sono soliti fare i vecchi edifici. L'aria condizionata ronza. Le porte sferragliano. Le brezze improvvise sibilano dietro gli angoli e nei vani degli ascensori. Quando le guardie di sicurezza si muovono tra le 94 sale aperte al pubblico, lungo il labirinto di uffici e passaggi nel retrobottega e nella fitta rete di magazzini sotterranei, vengono a conoscenza dei suoni più intimi dell'edificio: scricchiolii e gemiti, soffocati durante l'orario di apertura, possono diventare sconcertanti di notte. Le guardie sono abituate a questi disturbi. Ma ogni tanto una pattuglia si imbatte in un rumore, in un lampo di movimento o semplicemente in un improvviso brivido nella bocca dello stomaco, che ferma anche i veterani più incalliti.”

L’articolo reperibile on line è ricchissimo di storie che seguono questo avvincente incipit. La preferita di Bayo è quella di un feticcio pieno di chiodi – un cane congolese a due teste – che ha fatto ripetutamente scattare l'allarme antincendio nel padiglione nel momento in cui lo si indica con il dito. Storie che ci fanno pensare che le nostre categorie non sono bastate a depotenziarli e che gli oggetti stessi potrebbero avere un’idea ben diversa dalla nostra di cosa significhi “restituzione”.

Forse l’appercezione nasce da questo dialogo, anche quando anestetizzati dalle forme famigliari qualcosa di perturbante può svegliaci dal torpore.

Forse sono gli oggetti stessi che ci chiedono di attivare nuove pratiche percettive, di ascoltare il linguaggio perturbante delle cose, forse l’idea di arte come pratica collettiva più che a oggetti e rappresentazioni sta cambiando anch’essa forma, invitandoci a esplorare in prima persona quali pratiche aprano a una più ampia estetica relazionale a un’estetica “debole” (in un senso analogo a quello in cui Walter Benjamin parla di “messianesimo debole”), orientata non più agli oggetti ma al processo. Per esplorare nuove forme di potere “nelle crepe” ce per aprire a una politica dell’altrimenti in fuga dai circoli viziosi di questa fine modernità.

La traduzione italiana di Queste terre selvagge oltre lo steccato” pubblicato da Exòrma è in libreria dal 5 maggio 2023.

Bayo Akomolafe dialogherà di filosofie diasporiche insieme a Susanna Mati alla Fondazione Feltrinelli a Milano il 19 maggio dalle 17.30 alle 19.