Una conversazione con Donald Sassoon / Brexit. Buona fortuna, Europa

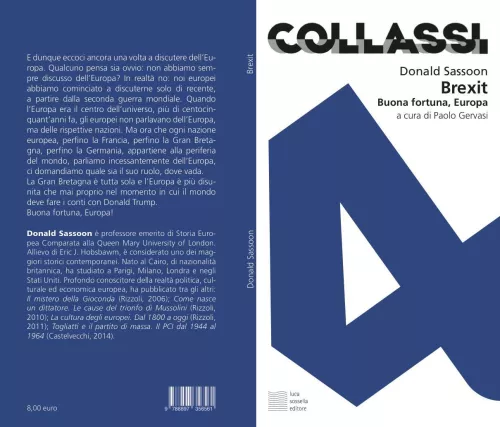

Pubblichiamo un estratto da un’intervista di Paolo Gervasi allo storico Donald Sassoon. La versione integrale del dialogo apre il libro di Sassoon Brexit. Buona fortuna, Europa, da pochi giorni in libreria per Luca Sossella Editore. Il libro è tra i primi di una nuova collana dell'editore Sossella, Collassi, diretta da Luca Massidda e Mario Pireddu, dedicata all'analisi delle emergenze contemporanee. Ogni uscita affronterà un "collasso" del presente e sarà disponibile in triplice formato: cartaceo, digitale e audio.

Lo smottamento provocato da Brexit si inserisce in un quadro più ampio di crepe che si sono aperte non solo nella tenuta dello spazio politico europeo, ma nelle forme della democrazia così come sono state modellate in Europa e nel mondo europeizzato. Quanto sono intrecciati e interdipendenti l’involuzione europea e il logoramento dei processi democratici?

Io non sono convinto che la situazione attuale sia riconducibile a una rottura, o a un’usura, dei processi democratici. I partiti di estrema destra, i partiti xenofobi o euroscettici, che stanno avanzando un po’ dappertutto in Europa, non sono contro il processo democratico. Non parlano il linguaggio dei fascisti o dei nazisti di una volta, secondo il quale la democrazia è un complotto contro le masse che va definitivamente superato. Al contrario, proprio grazie alla democrazia riescono, se non ancora a vincere le elezioni, a imporsi nel panorama politico. Semmai c’è una ventata di autoritarismo, che interessa l’Europa e gli Stati Uniti d’America, ma non è limitata all’Occidente nei suoi confini tradizionali: penso per esempio alla Turchia di Erdogan, al BJP, il partito al potere in India in questo momento, e anche ad Israele, dove il partito di Netanyahu è ben lontano degli ideali socialisti del partito laburista.

I processi che sembrano erodere le forme democratiche nascondono in realtà un’ondata di risentimento verso l’establishment, verso i ceti che hanno dominato i paesi occidentali dal ’45 in poi. Un risentimento che travolge sia i partiti social-democratici, i partiti di centro-sinistra, sia quelli di centro-destra, i partiti democratico-cristiani, nazionali e conservatori, riconducibili a ciò che in Inghilterra si chiamava compassionate conservatism, un conservatorismo “compassionevole” legato al mantenimento dello stato sociale.

L’egemonia di queste due forze contrapposte, centro-destra e centro-sinistra, comincia a vacillare negli anni Ottanta con l’affermarsi della Thatcher in Gran Bretagna e di Reagan negli Stati Uniti, ovvero con il trionfo di ciò che non sempre giustamente viene definito neo-liberismo. Per molti aspetti la situazione di oggi deriva ancora da quel primo strappo rispetto al sistema politico tradizionale.

Nel frattempo è venuto meno anche il progetto di costruzione di una terza via al socialismo nei paesi emergenti: non solo quello che veniva definito African Socialism e Arab Socialism (la dottrina di Nasser) è fallito, ma sono sostanzialmente falliti anche i tentativi in America Latina di seguire una via diversa da quella occidentale, con Chávez in Venezuela, Lula in Brasile, il peronismo in Argentina. La crisi globale della sinistra, che si sovrappone alla fine del comunismo reale (ma non è causata dalla fine del comunismo), implica la scomparsa di un orizzonte radicale di trasformazione, e lascia campo libero al risentimento come unica possibile espressione del conflitto sociale.

Il declino apparentemente irreversibile delle ideologie e dei movimenti di sinistra, tradizionalmente associati all’emancipazione politica e culturale del “popolo”, rappresenta la caduta dell’ultimo argine contro il neo-populismo, che invece del popolo asseconda un’immagine regressiva?

Credo che oggi chiamiamo “populismo” fenomeni che una volta si sarebbero frettolosamente definiti “neofascisti”, ma giustamente si cerca di evitare di ricondurre movimenti anche molto diversi tra loro a categorie che provengono dagli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Eppure anche il concetto di populismo è abbastanza complesso e stratificato. Originariamente erano due le concezioni del populismo: da un lato il populismo russo, che vedeva nel popolo, e più precisamente nei contadini, l’autentica incarnazione dell’identità nazionale; dall’altro il populismo americano, che era “di sinistra”, si schierava contro la grande ricchezza, i conglomerati industriali, la finanza rappresentata da Wall Street.

Quindi alcuni degli elementi di ciò che oggi chiamiamo populismo esistevano già più di cento anni fa (soprattutto nella definizione americana). Ma in un certo senso anche la socialdemocrazia delle origini era populista, si schierava dalla parte degli umili e degli oppressi. E anche la democrazia cristiana era populista, diceva: lasciamo perdere la contrapposizione tra destra e sinistra, noi siamo per il popolo. Come si può non essere per il popolo quando è il popolo che ti elegge? Come si potrebbe vincere un’elezione dicendo di essere per l’élite, perché il popolo è ignorante e immaturo? Non ha senso, è ovvio che fa parte del gioco democratico individuare un’idea di popolo alla quale ci si riferisce.

Se si ascolta Marine Le Pen senza sapere chi è, si può pensare che stia enunciando un programma di sinistra: contro l’austerity, contro la ricchezza, contro la finanza. Salvo che poi il welfare che vuole costruire è riservato ai francesi “puri”, ed esclude gli immigrati: Le Pen cerca di isolare il blocco sociale che costituisce il suo popolo. Questo è il populismo: creare l’immagine di un “popolo” inteso come parte sana della società, in contrapposizione alle altre. Anche la sinistra tradizionalmente ha creato il suo popolo individuandolo nella classe lavoratrice, contrapposta alla classe dei ricchi parassiti che non lavorano e si arricchiscono sfruttando il lavoro altrui.

Da storico delle dinamiche di produzione e consumo della cultura, credi che le tensioni che attraversano l’Europa possano essere ricondotte a un fallimento culturale, all’incapacità di costruire un immaginario condiviso, di utilizzare la cultura come strumento di comprensione reciproca?

C’è sempre un malinteso quando si parla di cultura. Spesso la parola cultura viene immediatamente associata a Leonardo, Shakespeare, Dante: l’alta cultura. All’interno della quale si ha l’impressione di un’indiscussa e omogenea egemonia culturale europea. Se però si considera la cultura di massa, l’egemonia europea si rivela un’illusione ottica. Perché la cultura di massa nel ventesimo secolo è molto più americana che europea. Le masse europee leggono best-seller americani, guardano film americani, ascoltano musica americana, magari declinata, attraverso traduzioni e adattamenti, nei contesti nazionali.

La commedia italiana degli anni Cinquanta e Sessanta (parlo delle farse popolari, non della commedia d’autore), fortunatissima in Italia, era sconosciuta all’estero. La commedia americana, invece, si è imposta come uno standard internazionale. Gli Stati Uniti non hanno una cultura nazionale, perché nascono come fusione di moltissime culture, prevalentemente europee: la cultura americana nasce già transnazionale, nasce per un pubblico eterogeneo, e quindi predisposta a un’influenza mondiale. La cultura dei paesi europei, invece, resta confinata nelle specificità nazionali, e spesso addrittura regionali.

Le indagini incrociate registrano una sorprendente ignoranza reciproca tra le diverse culture europee. Dante è, se non proprio sconosciuto, non molto noto (a livello di massa) in Germania. Goethe non è molto noto in Italia. Racine, centrale nel sistema educativo francese, sconosciutissimo in Italia. Un’identità culturale europea fatica ad affermarsi anche nell’alta cultura, ed è inesistente in quella di massa, quindi difficilmente può agire come collante. Dal punto di vista culturale l’Europa è un’espressione geografica, come Metternich diceva dell’Italia pre-unitaria.

Quindi la frammentazione culturale può essere considerata il “peccato originale” del progetto politico europeo?

Forse per rispondere a questa domanda bisognerebbe discutere il famoso progetto politico europeo, che si è sempre dibatutto tra diverse posizioni. Per alcuni si è trattato di un progetto economico: quando l’Europa è nata, negli anni Cinquanta, i paesi europei sembravano costretti ad associarsi per fronteggiare le potenze americana e sovietica. Un’altra funzione del progetto europeo sembrava quella di garantire la pace in Europa, ma francamente l’idea che l’Unione Europea abbia garantito la pace mi sembra debole, una nuova guerra tra i paesi europei era impensabile per via degli equilibri post-bellici, e per le contrapposizioni della guerra fredda. L’unità europea nasceva tutta nella parte “atlantica” del mondo, e il blocco occidentale non poteva certo permettersi una guerra interna.

La debolezza di questo progetto, e quindi la mancanza di qualunque convergenza culturale, si misura nel fatto che l’Europa è sempre meno unita. Al di là dell’aggregazione tra Germania Est e Germania Ovest, abbiamo conosciuto solo scissioni: dalla caduta dell’Unione Sovietica sono nati sedici stati indipendenti; nei Balcani dopo la fine della Jugoslavia si è tornati alla frammentazione ottocentesca. Il Belgio minaccia di scindersi, la Scozia è animata da una forte tendenza centrifuga, in questi giorni assistiamo alla crisi tra Spagna e Catalogna. Se le cose vanno in una direzione, è senza dubbio nella direzione della disgregazione e non dell’integrazione.

La marea del risentimento di cui parlavamo all’inizio ha travolto anche i concetti di “autorevolezza” e “competenza”: nessuna informazione è garantita, nessun sapere indiscutibile, nessuna fonte imparziale. Si parla di “post-verità”, ma forse si tratta di una atomizzazione della verità. Ognuno ha una propria verità assoluta, impermeabile ai punti di vista diversi. C’è anche una responsabilità del ceto intellettuale alla base di questa generalizzata sordità reciproca?

Io non condivido molto il concetto di “post-verità”. La parola forse è nuova, l’Oxford Dictionary ha indicato “post-truth” tra le parole dell’anno, ma l’idea che l’instabilità della verità sia un fenomeno nuovo non sta in piedi. È fuorviante sostenere che siamo passati dall’epoca della “verità” a quella della “post-verità”. Come se prima fossimo tutti d’accordo su alcune cose e oggi no. L’umanità è sempre stata in conflitto e in disaccordo su tantissime cose, basti pensare alle religioni, che sull’affermazione di verità univoche hanno costruito conflitti sanguinosi.

Quando Darwin ha elaborato le proprie teorie, per il senso comune la verità era la storia della creazione scritta nella Bibbia. Le verità condivise garantite dal metodo scientifico sono state il frutto di battaglie e conflitti, e hanno avuto bisogno di “conquistare” i sistemi educativi per imporsi.

Anche gli intellettuali per secoli si sono allineati alle posizioni ufficiali del potere. Gli storici dell’Ottocento dovevano glorificare la nazione. Precedentemente dovevano glorificare la monarchia. Erano pochi gli storici dissidenti ai tempi di Luigi XIV. Gli intellettuali sono diventati più liberi quando sono diventati meno importanti. Un mio omologo, 150 anni fa, doveva stare attento a quello che scriveva; io adesso, in Gran Bretagna, posso dire tutto quello che voglio, perché la mia opinione conta molto di meno. Abbiamo perso potere e abbiamo guadagnato libertà. Perché quello che dice lo storico universitario è meno importante, ha meno peso, di quello che dice un giornalista, e non del Financial Times, che parla comunque a una ristretta cerchia intellettuale, ma dei quotidiani di più ampia diffusione.

L’idea che solo oggi i politici inventino una verità a loro uso e consumo è bizzarra: Mussolini diceva la verità? Hitler diceva la verità? Churchill diceva la verità? No, ognuno cercava di modellare il mondo a propria immagine, e chi credeva in loro li seguiva. Come avviene oggi. Ci vuole tempo perché l’opinione accurata di un esperto cambi una convinzione fortemente radicata. Gli esperti devono battersi. Devono conquistare ciò che Gramsci avrebbe chiamato egemonia, devono convincere e persuadere, costruire un conflitto continuo perché certe idee si affermino e altre decadano. Questo succede oggi come succedeva ieri.

La differenza, semmai, è che le persone sono molto più istruite, ed essendo più istruite sono anche più esposte all’eterogeneità delle fonti. Un contadino italiano nell’Ottocento non sapeva leggere, e quindi si affidava alle verità formulate per lui dall’autorità, trasmesse dal prete o dal notabile. Oppure c’erano credenze locali, non condivise né dal prete, né dal notabile, perché erano convinzioni arcaiche, superstiziose, “pre-verità”. Oggi le masse sono informate e hanno più strumenti per farsi un’opinione, e questo genera l’instabilità che le élites, per difendersi, hanno deciso di chiamare “post-verità”.

Questo è un punto di vista divergente rispetto al dibattitto attuale sulla post-verità, fondato sull’allarmismo per l’analfabetismo funzionale, che renderebbe la maggioranza della popolazione incapace di decifrare la complessità della realtà contemporanea. Il conflitto delle verità viene descritto come la riscossa dell’ignoranza contro la conoscenza. Tu invece lo vedi come un fenomeno legato all’accesso all’informazione.

Un maggiore accesso all’informazione che genera un innalzamento del conflitto tra i distributori dell’informazione. E una destabilizzazione dell’establishment che controlla i sistemi di comunicazione di massa, accelerata anche da nuovi sistemi di comunicazione che si sottraggono, almeno in parte, a un controllo centralizzato e verticale.

Per convincere la gente che Darwin non aveva capito nulla e che il mondo è stato fatto in sette giorni i predicatori americani evangelisti adoperano la televisione. I darwiniani intanto sono diventati egemoni nelle scuole e nelle università, dove si insegnano le teorie dell’evoluzione e non quelle della religione. E le persone hanno accesso a entrambe le cose.

Il dibattito sul global warming è molto interessante perché incentrato su una questione che dovrebbe essere puramente tecnica, nettamente vera o falsa. Probabilmente il 90% degli scienziati concorda sull’esistenza e le cause del fenomeno. Però credere al global warming ha delle conseguenze politiche: si traduce in tasse, divieti, protocolli. Conseguenze pratiche che generano alcune forme di resistenza, a dispetto di ciò che dicono gli scienziati, tra persone che preferiscono non crederci, e scelgono di credere invece a chi dice: “Non preoccuparti, è un complotto cinese”, come ha fatto Trump.

Il conflitto delle verità sembra scaturire anche dal dissolversi di un sistema di saperi condivisi a lungo ritenuti indispensabili per chi si proponeva di governare la società. La cultura umanistica, in particolare, che ha costituito a lungo l’infrastruttura intellettuale dell’Occidente, sembra completamente destituita della funzione tradizionale di orientamento nella comprensione del mondo.

Io non sono convinto che questi saperi condivisi siano stati così decisivi e unificanti. Che cosa condividevano De Gasperi e Togliatti nell’Italia del ’48? Naturalmente avevano una cultura abbastanza simile, avevano letto Dante, avevano letto i classici, ma questo incideva poco sulla loro politica. La loro politica era relativamente diversa, se non proprio agli antipodi. La cosiddetta cultura classica certamente serviva a garantire l’accesso all’interno di una élite abilitata all’esercizio politico. Ma non era la cultura a guidare le politiche. Aver letto Dante non era decisivo nell’Italia del ’48, per posizionarsi nel dibattito su Repubblica e Monarchia, su comunismo e liberalismo, su che forma doveva prendere la Costituzione.

Bisogna distinguere tra i requisiti culturali d’accesso, che unificano la classe dirigente, e le culture politiche. In Inghilterra i politici hanno quasi tutti frequentato l’università a Oxford. Eppure non si può dire che David Cameron, Theresa May, Tony Blair, abbiano le stesse idee. Hanno le stesse idee nella misura in cui fanno parte dello stesso sistema politico, all’interno del quale ci sono cose che sono accettate comunemente, ma non per via di Shakespeare.

Ma la cultura condivisa di base è un requisito d’accesso ancora valido?

Lo è ancora, ma molto meno. L’Italia è stata all’avanguardia, con personaggi come Berlusconi, o Bossi, che giocano sul fatto che loro non fanno parte di quella cultura. Come la maggioranza della gente, tra l’altro. Cioè possono dire: “io parlo come voi e non parlo in modo prezioso come De Gasperi o Moro o anche Togliatti o Berlinguer”. Al contrario, è un asset parlare come la gente parla al bar. In Inghilterra, Nigel Farage, fondatore del movimento Ukip, ha avuto l’educazione tradizionale degli altri politici, e ha fatto di tutto, con grande successo, per non parlare la lingua del ceto medio-alto, per far dimenticare la sua estrazione. Nel caso di Donald Trump non c’è neanche lo sforzo di nascondere una cultura, non ne ha bisogno perché la povertà dell’intenzione è autentica.

Chiaramente questo fa sì che anche la cultura politica sia confusa, difficilmente decifrabile, perché tutte le certezze che avevamo fino a dieci, quindici, venti anni fa, non ci sono più.