Un libro di Antonella Russo / Dell’amore e della fotografia

«La fotografia è anche una pratica d’amore» – scrive Hervé Guibert in una delle prime pagine del suo libro L’immagine fantasma. Ebbene, come se fosse partita da questa affermazione, la storica della fotografia Antonella Russo ha costruito il suo nuovo libro attorno a Quattro storie d’amore e di fotografia (Jaca Book, 2021, pp. 230), storie assai diverse tra loro, e quindi tanto più significative. Quattro situazioni che lei interroga e approfondisce con grande competenza, intrecciandole con riflessioni che, oltre alle teorie della fotografia, spaziano tra la storia, la psicanalisi, la fisica, la teologia e il buddhismo, entrando sempre con acume e sottigliezza teorica nella specificità di ogni riflessione trattata. Qualità questa nient’affatto scontata che rivela un approccio teorico interdisciplinare associato alla capacità di accompagnare il lettore, passo dopo passo, all’interno delle sue riflessioni attorno alla “fotografia d’amore”. Un tema davvero poco analizzato e trascurato dalla storia e dalla teoria della fotografia, che Antonella Russo affronta guidata da un intento etico.

L’autrice sottolinea infatti «l’urgenza di una trattazione teorica di immagini colme di tensioni umane e di avvicinamenti innamorati “da un sé verso l’altro”». Una simile analisi teorica vuole essere come «un vaccino contro il virus del disamore diffuso dai media e ancor più dai social di massa», invasi da «emoticons ed emoji, surrogati sentimentali, vacui e fraudolenti, formattati a misura di web». Social, però, dove assieme a milioni di immagini di volti che sprizzano sorrisi carichi di allegria standardizzata e dove si sprecano “faccette” e simbolini di pessimo gusto, emergono anche (e in questo mi discosto dal suo pensiero) altrettanti milioni d’ immagini “d’amore” dove viene esaltata la semplicità e l’immediatezza degli affetti quotidiani, con foto di feste in famiglia, innamorati, miriadi di adorati gatti o cani, fiori o paesaggi adorati. Un tema, peraltro, quello della fotografia familiare amorosa, che è l’ultimo, e forse il più pregnante e quasi commuovente capitolo con cui l’autrice conclude il suo percorso tra amore e fotografia.

Un excursus che inizia con André Breton: «sognatore impenitente» – come ricorda lei stessa – che scardina la logica del logos, dell’Io e del senso: una sovversione da lui attuata proprio ponendo alla base delle sue teorizzazioni e del suo lavoro la pratica dell’estasi amorosa, dell’ebrezza visionaria, attraverso una scrittura intesa come un automatismo psichico capace di andare oltre la coscienza consapevole, di oscillare tra veglia e sogno, lucidità e follia fino a far irrompere aspetti inconsci, smottamenti di senso, magiche corrispondenze…

L’autrice si concentra su due libri cult di Breton, ovvero Nadja e L’Amour Fou dove, accanto a una scrittura carica di energia desiderante, la fotografia gioca un ruolo fondamentale ed enigmatico che era stato già evidenziato da Walter Benjamin. Entrambi i libri sono infatti inframmezzati da fotografie che dovrebbero documentare il girovagare di Breton per Parigi. E dico “dovrebbero” perché tali immagini sono state tutte scattate non da lui bensì da suoi amici (tra cui molte da Man Ray e da Jacques André Boiffard), e dunque non nel momento – e forse neppure nel luogo esatto? – raccontato in entrambi i suoi libri. Immagini che, come per aumentare l’effetto di “io ero lì in quell’attimo”, risultano anonime, simili a scatti qualsiasi e accompagnate da frasi riprese dal testo del libro. Tale uso della fotografia, scrive Benjamin, «fa delle strade, delle porte, delle piazze della città le illustrazioni di un romanzo venduto a domicilio, spilla da queste architetture secolari la loro evidenza banale per collegarle, con l’intensità più originaria, con l’accadere rappresentato, a cui rimandano citazioni testuali con il numero della pagina, proprio come nei vecchi libri per domestiche. E gli angoli di Parigi che compaiono qui sono il mobile scenario – come una porta girevole – dei suoi personaggi» (Il Surrealismo. L’ultima istantanea sugli intellettuali europei).

Breton introduce la fotografia nei suoi libri per dargli un aspetto di massima semplicità in stile lettura «per domestiche». Per di più le priva di ogni taglio autoriale e le presenta come registrazioni impersonali: non a caso egli vedeva una stretta relazione tra la scrittura automatica e la fotografia, dato che quest’ultima, a suo avviso, poteva fissare la realtà senza essere filtrata da alcun processo mentale consapevole. Come lo scrittore doveva divenire un «modesto apparecchio di registrazione» di ogni vibrazione interiore e universale, così la fotografia aveva il compito di registrare in modo automatico il mondo esteriore, fino a creare, tra testo e immagini, un intreccio, uno slittamento semantico aperto al surreale. E, in effetti, le fotografie presenti nei suoi testi, anziché funzionare da spiegazioni o illustrazioni del testo, sono come «delle porte girevoli», che si offrono in tutta la loro enigmaticità. Si presentano quali crittogrammi da decifrare, ma impossibili da decodificare davvero perché accolgono l’energia del caso e del desiderio, e al contempo espongono la loro inadeguatezza a restituire l’invalicabile complessità del reale. La dualità di manifesto e occulto, l’oscillazione tra il magico e l’ordinario, infatti, trovano – secondo Breton – nella fotografia una riconciliazione non placata, ma che permane in una tensione dialettica. La casualità-oggettiva da lui propugnata è infatti intesa come una pulsione passionale carica di energia incontrollabile che s’incarna nella fotografia ogni volta che la sua carta sensibilizzata accoglie e registra il mondo insieme alla sua imprevedibilità e al suo mistero. Breton – scrive l’autrice – «privilegia la fotografia (…) perché l’immagine ottica è capace di sorprendere, cogliere e rivelare tutti i progressi del Meraviglioso e di attualizzare la necessità dell’amore.»

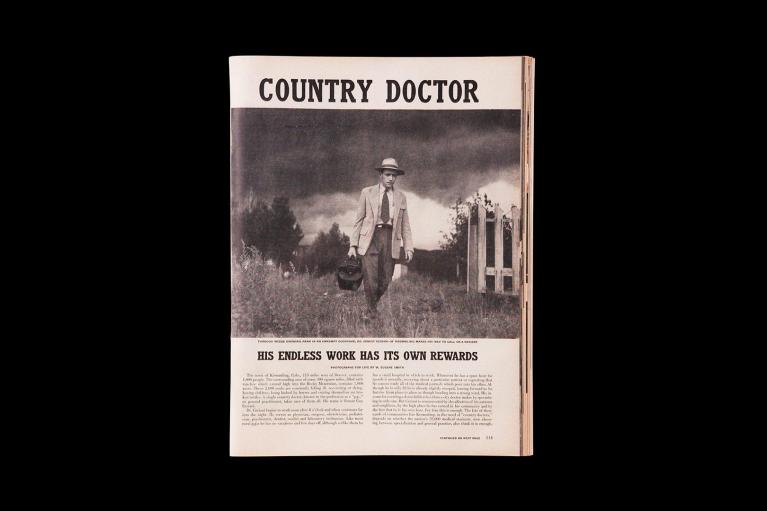

Dall’Amour Fou di Breton, Antonella Russo passa poi all’amore-pietas del più grande maestro della fotografia “umanista”, ovvero W. Eugene Smith. Dopo aver analizzato alcuni dei suoi primi reportage di guerra – in cui già emerge in nuce la sua capacità di mettersi sempre con rispetto dalla parte di chi soffre per cogliere una traccia di speranza e umanità anche nelle situazioni più drammatiche – l’autrice si concentra su due suoi magistrali fototesti: Country Doctor (1948) e Nurse Midwife (1951). Il primo servizio, incentrato sull’assistenza sanitaria legata al territorio, gli venne affidato dagli editor di Life per uno preciso scopo politico contro la campagna elettorale del futuro presidente democratico Harry S. Truman. Uno dei temi forti del programma di Truman era infatti l’introduzione dell’assicurazione medica obbligatoria e l’aumento dei fondi destinati a un’assistenza sanitaria aperta a tutte le classi sociali. Un progetto di legge a cui Life si opponeva assieme alla potente “American Medical Association”.

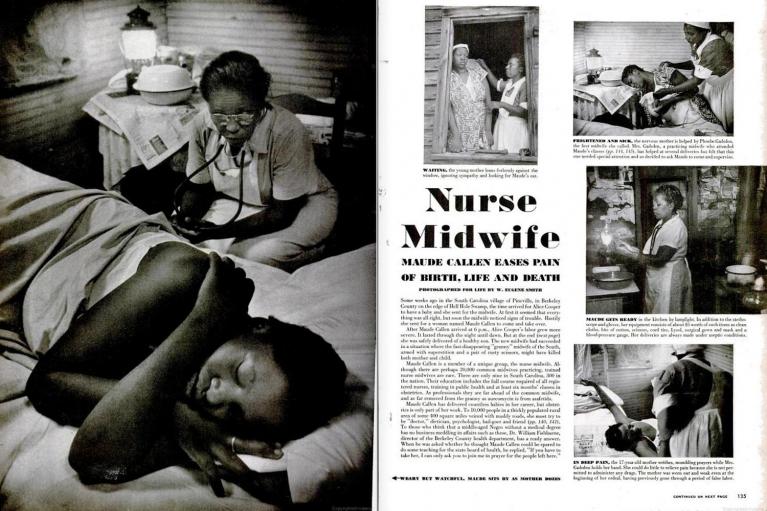

Insomma l’incarico dato a Smith era di fatto in contrasto con i suoi stessi ideali. Ma l’autore sventa tale trappola costruendo un racconto fotografico in cui s’identifica con l’umile e tenace medico condotto Ceriani, fino a farne emergere l’umanità più profonda, fino a partecipare e a condividere la sua impegnativa vita quotidiana fatta di un’assistenza medica a tutto campo, tra fatiche e scoramenti di fronte a malati che lui a volte può aiutare solo a stento. Già la prima immagine del servizio è un capolavoro di sintesi espressiva: si vede il medico che, pensieroso, appesantito dalla sua borsa, raggiunge a piedi, tra i campi, una casa che immaginiamo remota e isolata. Ma lui ci va nonostante tutto, nonostante il cielo nero alle sue spalle che annuncia una tempesta, nonostante la fatica; lui è l’uomo della Provvidenza, guidato dall’amore per gli altri, dall’impegno di farsi carico delle sofferenze umane per offrire una cura partecipe. Ancora più significativo sarà il reportage – sempre per Life – Nurse Midwife. Maude Callen Eases Pain of Birth, Life and, Death, nato per evidenziare l’eccellenza del programma di ostetricia nello stato del Sud Carolina. E chi sceglie E. Smith come protagonista del suo fotoracconto? Maude Callen, ovvero una infermiera di colore, una levatrice che svolge eroicamente il suo lavoro nella baraccopoli paludosa di uno Stato basato sulla segregazione razziale.

La sua è così fin da subito una precisa dichiarazione anti-razzista. Ma nel suo lavoro c’è di più: seguendo Maude in tutte le infinite ore in cui lei aiuta e cura (una doppia pagina di Life ha per titolo “Maude’s 16-Hour Day”) è come se lo spirito caritatevole e forte di questa donna permeasse le immagini di Smith. Il suo esserci per l’Altro nel momento del bisogno rimane incastonato in ogni scatto del fotografo, si riverbera nelle pagine del suo ampio servizio grazie anche ad un uso quasi simbolico e religioso del contrasto tra luce e ombra. Come scrive John Berger – a cui Antonella Russo fa spesso riferimento in questo capitolo – «per lui l’arte era una specie di redenzione», e l’amore un principio da perseguire in ogni suo scatto: tanto da renderlo «il fotografo più religioso della storia dell’arte. Un veggente nel senso fotografico e biblico del termine» (Capire una fotografia).

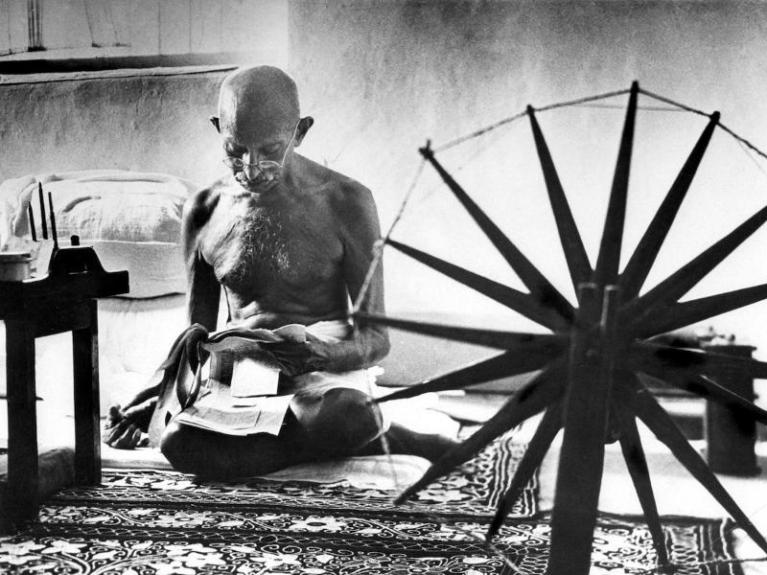

Con il terzo capitolo eccoci in un’altra storia, questa volta incentrata sul tema dell’«icona amorevole», a partire da un’immagine di Gandhi al filatoio. Realizzata nel 1946 da Margaret Bourke-White, pochi anni prima del assassinio del politico indiano, tale immagine mostra tutti gli elementi che la possono rendere un’autentica icona: in primo piano, sulla sinistra, c’è la ruota stellata del charka: il filatoio simbolo della battaglia di Gandhi contro il monopolio britannico del cotone. Non a caso – ricordiamolo – la prima vittoriosa lotta non violenta condotta da Gandhi (nel 1916) fu contro lo sfruttamento dei contadini del Bihar che coltivavano l’indaco, colorante del cotone. Ma con la sua forma a ruota il charka ci rimanda anche alla forma del chakra, diagramma mistico della spiritualità induista. Sulla destra della foto, invece, appare in un’umile stanza il Mahatma stesso (“la grande anima”, come veniva chiamato): seduto in una postura ascetica che richiama la posizione del loto, Gandhi veste il suo classico, umile dhoti. Se ne sta lì immobile, solitario, concentrato nella lettura, ma accarezzato dal sole che penetra da una finestra alle sue spalle, quasi fosse investito da una cosmica illuminazione.

Diversamente dalle figure “icona” tanto amate dai mass media – e di cui Antonella Russo sottolinea la vuotezza consumistica – quest’immagine di Bourke-White palesa una sorprendente vicinanza con le vere icone di cui ha scritto lo scienziato e teologo russo Pavel Florenskij, capaci di divenire presenze vitali e sacre che trascendono la loro esistenza di semplici immagini. «Gandhi al filatoio non è solo l’immagine di uno dei grandi protagonisti della vita politica, culturale e morale del secolo scorso, ma un’immagine che rimanda a un oltre, a un al di là, oltre se stessa, laddove morale e sacralità convivono in perfetto equilibrio, uniti e rinforzati grazie all’attività sottile e pervasiva del “lavoro” amoroso» della fotografa – scrive giustamente l’autrice.

Altro cambio di capitolo e di tematica: ora Antonella Russo ci guida nel «discorso amoroso della fotografia familiare». E lo fa ponendosi in relazione con una delle immagini più note – pur non essendo mai stata resa pubblica – della storia della fotografia, ovvero quella dell’amata “madre-bambina” ritrovata da Roland Barthes dopo la morte di lei. L’autrice intende così rivalutare i ritratti familiari d’affezione, perché «fissare l’immagine di un volto amato vuol dire rievocare momenti di tenerezza, riportare alla memoria le occasioni di affettività registrate e fissate su quella carta che trattengo e appartiene solo a me». Tali fotografie, infatti, vengono intese come qualcosa di privato da inserire negli album di famiglia o da tenere appese tra le pareti domestiche, come se si desiderasse non solo guardarle per reincontrare lo sguardo delle persone amate, ma anche essere vegliati da loro, quasi fossero degli spiriti protettivi.

Questo genere di fotografie è poco preso in considerazione dalla cultura visuale perché vengono intese come una pratica che fa parte di una ritualità familiare più da deridere o da analizzare con freddo piglio sociologico, che non da vedere come un segno d’amore (e penso anche alle opere di Erik Kessel, In almost every picture, in cui Kessel raccoglie serie di immagini amatoriali per evidenziarne con ironia gli errori e le assurdità, senza quasi affrontarne il significato affettivo). Ma già lo stesso Roland Barthes lo aveva notato: «Si direbbe che i nostri specialisti non possano concepire che vi siano famiglie “in cui ci si ama”» (La camera chiara. Nota sulla fotografia). Dopo aver preso in esame varie foto “amorose” tratte da un anonimo album, l’autrice si concentra sulle foto dei parenti defunti amati, che Barthes definisce simili a «controricordi», ovvero non semplici reminiscenze di un «è stato», di un tempo passato e lontano «ma evidenza di un soggetto che emerge qui e ora dinanzi ai miei occhi, quasi fosse il mio stesso sguardo a resuscitarlo», (A. Russo) a trasformarlo in una presenza, in un succedaneo vitale. Barthes racconta che di fronte ad alcune di tali immagini entrava «follemente nello spettacolo, nell’immagine, cingendo con le mie braccia ciò che è morto, ciò che sta per morire» (La camera chiara. Nota sulla fotografia).

Una riflessione, quest’ultima, che mi fa immediatamente tornare in mente una scena di dolore, vista recentemente alla televisione, legata alla scomparsa di una bambina di 2 anni, Ginevra, morta di covid forse anche a causa dell’assenza di quelle cure mediche urgenti che la regione Calabria non riesce a prestare. Ebbene in quelle scene di strazio vari parenti stringevano al petto il ritratto della bimba, come a volerle ridare vita, a sentirla ancora viva, vicina al corpo, presente nel loro amore. Era come se dicessero: “È lei, ridatecela”, rivelando come in tale immagine fosse presente una folle e paradossale convivenza tra vita e morte. A partire dalla riflessione di come la morte venga tristemente vissuta in Occidente quale “vuoto incolmabile” (così si usa spesso dire), l’autrice s’inoltra nel pensiero buddhista per evidenziare come in tale filosofia essere e non essere, vuoto e pieno, vita e morte non siano intesi come antitesi, ma come risvolti reversibili l’uno nell’altro. «Il Nulla del Buddismo Zen riconosce se stesso come il nulla in cui soggetto e oggetto sono inseparabilmente uniti» (Hôseki Schinichi Hisamatsu, La pienezza del nulla. Sull’essenza del buddismo Zen).

Dunque quell’«è stato» di cui scrive Roland Barthes, là dove è legato all’immagine amata di un parente scomparso, non si limita a funzionare come una madeleine proustiana, ma diviene anche un “è”, una presenza magica che ci porta «a sospendere il linguaggio, a rompere questa sorta di radiofonia interiore che risuona continuamente in noi, sin dentro il nostro sonno», tanto per citare il suo L’impero dei segni, insuperabile libro dedicato al Giappone. In sintesi la vera forza di un’immagine fotografica non sta nella sua capacità di “cogliere l’anima” della persona ritratta, ma nella sua qualità energetica che ci ammutolisce e ci risveglia interiormente uscendo da ogni logica concettuale e discorsiva, per puntare direttamente al nostro cuore.