Nicola Samorí, “Sfregi” | Bologna, Palazzo Fava / Dire le ombre

La prima antologica italiana di Nicola Samorì, artista ravennate dal percorso consolidato – o meglio sarebbe dire coagulato, vista la densità della sua produzione – è ospitata nella cornice rinascimentale di Palazzo Fava a Bologna, custode del ciclo di affreschi dei giovani Carracci e di un patrimonio di opere esigenti, con cui l’artista ha scelto di misurarsi. Tutto il percorso è articolato allo scopo di costruire un fitto dialogo con le opere della collezione, che Samorì ha studiato meticolosamente, fino ad appropriarsene. Il risultato è una regia complessa, a tratti sontuosa, che riesce a sedurre anche lo spettatore che non possiede i codici dell’arte contemporanea grazie al carattere perturbante dei lavori, capaci di medusare chi osserva, offrendo uno spettacolo dove bellezza e orrore ritrovano un’archetipica unità.

Raccogliendo lavori che coprono un arco di diciassette anni, la mostra curata da Alberto Zanchetta e Chiara Stefani segue un criterio non cronologico, rispettando la visione dell’artista che rifiuta qualunque concezione di progresso in relazione alla propria, personale ricerca. “Non ci sono veri miglioramenti ma vicoli ciechi e picchi, acuti e momenti deboli” dichiara Samorì, e questo riguarda tanto la propria vicenda individuale quanto la storia dell’arte tout court. La dimensione di ininterrotta rielaborazione dei temi è evidente nella panoramica offerta dal’esposizione, così come il tarlo che lo ossessiona. Osservando la “forma instabile” delle opere si è presi da vertigine: nato con il disegno e l’incisione, Samorì muove dalla scultura verso la pittura e si sposta avanti e indietro nel tempo, saccheggiando il patrimonio visivo occidentale, animato da una passione rapinosa che si traduce in una furia iconofila, attraverso la quale l’immagine trova il suo compimento e poi viene violata con gesti imprevedibili per superarne i limiti formali, completando quel salto nel vuoto inaugurato da Lucio Fontana con i tagli e le perforazioni e facendo propri i portati della pittura gestuale delle avanguardie, filtrati però da automatismi e ingenuità. C’è un continuo sconfinamento tra scultura e pittura, tanto che le immagini acquisiscono un corpo, un corpo però senza requie e del quale si presagisce la fine imminente. L’artista, quasi a volerne esorcizzare la morte, si fa carico egli stesso di immolare le proprie immagini, non prima di averle spinte al limite in un’operazione di denudamento e verifica spietata.

Nicola Samorì, Lucia, 2019, olio su onice e pietra di Trani, 40 x 30 cm © Monitor, Roma / Lisbon / Pereto © Galerie EIGEN+ART, Leipzig / Berlin. Foto Rolando Paolo Guerzoni.

L’arte di Samorì è esigente, come lo è il suo creatore. Il linguaggio delle immagini non è quello della letteratura, ci sono cose che la scrittura dell’arte tenta rischiosamente di nominare; l’indicibile è carattere proprio del visivo e tra ciò che non è enunciabile e il visibile si gioca il movimento del pensiero, quell’esercizio di interpretazione e traduzione destinato gioiosamente a fallire e, nondimeno, a essere fertile. Samorì si fa carico in prima persona di questo rischio e riesce a entrare nel proprio lavoro anche con la parola, analizzando i processi del proprio lavoro con la stessa lucidità chirurgica con cui si approccia alla materia, padroneggiandola, e ciò è evidente tanto nelle rare testimonianze audiovisive come nella più consistente documentazione di interviste e conversazioni.

La scelta delle oltre ottanta opere in mostra restituisce con completezza il percorso dell’artista, rivolto sempre al passato come l’angelo di Benjamin, ed è documentato con accuratezza dal catalogo della mostra, strumento indispensabile per cogliere i percorsi, i rimandi e la stratificazione della sua macchina visiva.

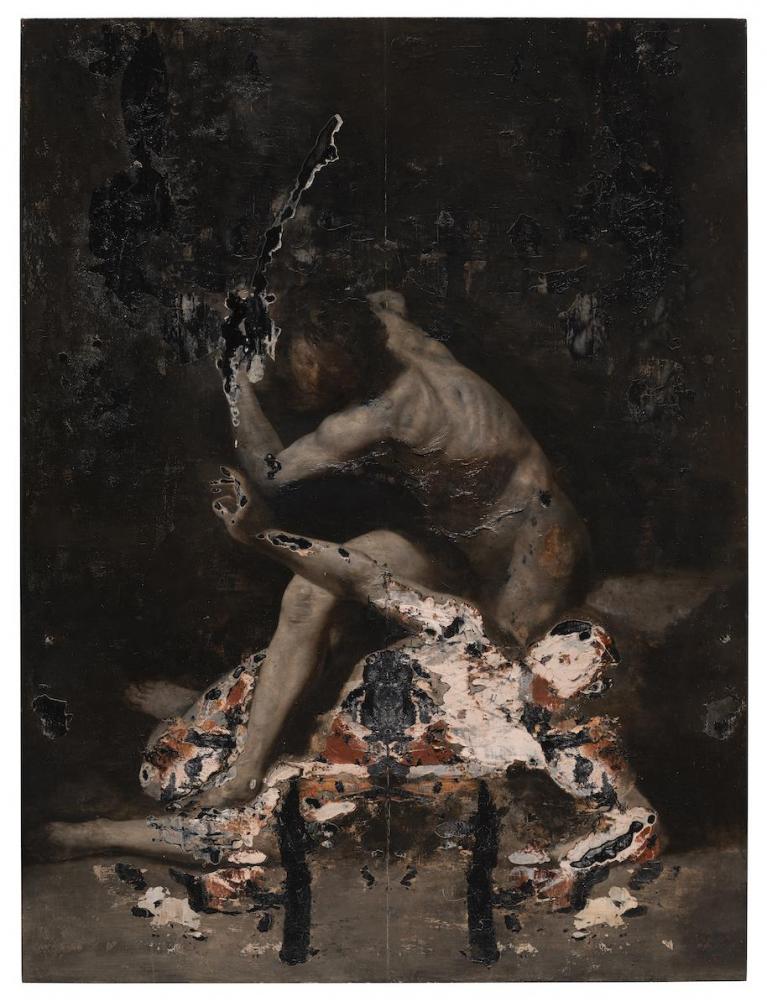

Tra opere piccole come i dipinti su pietra, e opere monumentali come il trittico Double Page (of Frogs and Flowers, 2016), il campionario di tecniche esplorate si caratterizza per originalità e per il recupero di pratiche sostanzialmente dimenticate, riscoperte e poi declinate secondo una sintassi del tutto personale. In questo senso è esemplare la piccola sala dedicata a Francesco Albani, dove trovano spazio le vanitas: c’è Senza titolo (2015), un’immagine di gravidanza che riprende un originale del ‘600, nella quale il bulino traccia una doppia trama sulla superficie di tessuto, operando attraverso un segno primario e un segno – fantasma, operazione sperimentata anche il altri capitoli della mostra, mentre in Storia naturale (Blessing, 2013) una collezione di lepidotteri viene ricoperta di pittura a olio nera, poi staccata e lasciata cadere restituendo tutta la caducità che l’immagine della farfalla può evocare. Qui è possibile individuare uno dei nuclei tematici su cui l’artista ha indagato con maggiore insistenza, ovvero l’idea della carne e il tropo che ne discende. Non a caso una delle figure di riferimento dell’iconografia di Samorì è Marsia, lo scorticato, che si palesa in numerose tele e tavole lungo tutto il percorso espositivo.

Sempre nella stanza è presente una scultura che funziona da indicatore di alcune traiettorie percorse da Samorì nella sua carriera. Si tratta di Guglia (2016), una “forma furiosa” di marmo che nasce dall’osservazione di un cavolo romanesco disseccato e si inerpica su un cranio, pensata per il Teatro Anatomico di Padova; la figura è realizzata in marmo bianco di Carrara, materiale puro che permette di evidenziare l’imperfezione e che attesta l’infestazione – avvenuta nel corso dei diciassette anni presi in esame – avvenuta da parte dell’arte Barocca. La sala rappresenta un piccolo compendio della varietà di materiali e di soluzioni formali adottate, che spaziano dal monotipo alla calcografia, dalla scultura su legno e marmo all’incisione, dalla pittura su rame, pietra, ottone, onice all’affresco, tecnica riscoperta grazie alla pratica dello “strappo” e nella quale viene compreso persino il restauro, non già come atto terapeutico ma come parte stessa dell’opera nel suo farsi. Emil Cioran scriveva che si abita una lingua, non un Paese, e Samorì abita la lingua della pittura e della scultura come pochi altri, è anacronistico e proiettato in un oltre, forse proprio perché ostinato in una lotta – in un cimento, per citarlo – diacronico, è libero di interpretare la temperie del proprio tempo senza esserne schiavo.

Nicola Samorì, Guglia, 2016, marmo bianco puro di Carrara, frammento lunare, 90 x 30 x 30 cm © Monitor, Roma / Lisbon / Pereto © Galerie EIGEN+ART, Leipzig / Berlin. Foto Rolando Paolo Guerzoni.

Nella modernità, la sacralità del magistero delle immagini è stata scardinata: Samorì si appropria del canone dell’arte, lo possiede e ne fa sostanza della propria pratica, assumendo su di sé il ruolo di imaginifragus: come scrive Federico Ferrari, è un mistico della materia e attraverso una pittura che è rivelazione gnostica si fa veicolo di grazia, portatore di luce. La pars destruens si alterna alla pars costruens e la conoscenza profonda della disciplina pittorica e della scultura gli garantiscono una totale libertà di azione. Invece di genuflettersi alla tradizione, Samorì la dirocca, per esempio nel tradire i ricettari: la sua pittura mimetica non rispetta le formule accademiche, arriva al risultato formale per strada propria, “di sbaglio in sbaglio”, e in opere come in Canto della carogna (2020) il fulgore della tavolozza di Giuseppe Maria Crespi, autore di un mistero coloristico che lo stesso Samorì definisce impenetrabile, viene raggiunto attraverso una formula di propria invenzione.

Se il sogno della carne pittorica lega Samorì al Crespi, l’incubo della cecità lo avvicina a un altro dei suoi mentori, ovvero José de Ribera detto lo Spagnoletto. L’artista seicentesco terminò infatti la propria vita nel buio della cecità, un terrore che Samorì dichiara apertamente e che tenta di esorcizzare attraverso i feroci interventi sulle figure: la Sofonisba (2018) dai cui occhi chiusi si dipartono due sottilissimi fili; Abbagliata (2017), esercizio pittorico su marmo nero del Belgio tradotto in puri valori plastici; Lucia (2019), dipinto su onice, i cui bulbi oculari sono in realtà dei geodi come nel caso della omonima testa del 2020 in marmo bianco di Carrara e onice, o ancora quelli di Clessidra (2020) perforati con il trapano così che la sottile polvere di marmo rosa del Portogallo potesse cadere e lasciare traccia sul dipinto.

La galleria delle figure orbate si allunga per tutto il primo piano, con variazioni sorprendenti come About Africans – (gli occhi nel petto) del 2013, quasi una presenza aliena, Dolorosas (2015) o J.R.S.R (Simonia, 2009). In quest’ultima opera cecità e gravità danzano insieme, la materia crolla sotto il peso della forza che àncora alla terra e si trascina dietro la superficie del dipinto, le forme, la luce: “La cecità scardina l’unione primordiale tra desiderio e immagine”, scrive John M. Hull in In dono oscuro, diario di un uomo che diventa progressivamente cieco. La pulsione scopica è una pulsione conoscitiva ma anche erotica, ed è un anelito vitale che sgorga dal lavoro di Samorì, sovente frainteso e perciò tacciato di iconoclastia. Andando oltre le consuete letture “sinistre – terrifiche”, Sfregi testimonia sulle proprie tele il marchio di un desiderio bruciante, una passione che rivela la natura autofaga della pittura, questa cosa “impossibile”, come dichiarato dall'artista stesso, che porta in sé il riflesso della realtà e che ne è sintomo.

Se le immagini non possono che restituirci una visione della realtà frammentata – nessuna immagine può contenere in sé tutta la Verità, né condensare in sé la totalità del reale –, Samorì lotta affinché le proprie opere siano però prive di frammentazione interna. Nelle tele, nei disegni e nelle sculture non esiste deriva o elemento aggiuntivo, tutto è organico alla forma come nella scultura che apre il percorso espositivo, On the Tentacle (2016), spoglia di un Cristo gotico intagliata in un antico legno di noce attorno a una fessurazione naturale. Samorì rifiuta il superfluo, è un moralista del gesto. L’economia delle azioni che determina ogni singola opera riflette una precisa postura, un carattere “abissale” che lo rende un autore del tutto singolare all’interno del panorama contemporaneo, capace di leggerne i movimenti con lucidità critica ed essere al contempo pienamente e completamente immerso nella pratica.

Nicola Samorì, Ultimo sangue, 2019, olio su onice, 40 x 30 cm © Monitor, Roma / Lisbon / Pereto © Galerie EIGEN+ART, Leipzig / Berlin. Foto Rolando Paolo Guerzoni.

Nell’ottica di una relazione elettiva con la materia vanno intese anche le pitture su pietra dove l’immagine viene cercata, lasciata affiorare come un’apofenia e poi sviluppata, a partire proprio da un segno pre-esistente, una “carie”: è il caso di Cunea, 2020/21, nella quale il naso mozzato in realtà riporta la forma originariamente erosa della pietra, assenza attorno alla quale è stata concepita tutta la testa; In abisso (2018-2019) testa mutilata in travertino che ricorda tanto la ritrattistica antica quanto le fotografie atroci dei soldati reduci dalla Prima Guerra Mondiale; Ultimo Sangue, esercizio cristologico che gemma attorno alla cavità nel costato, salto concettuale folgorante che presuppone che la ferita esista prima del corpo, una verità antecedente l’esistenza del Cristo stesso. Il grumo dell’esistenza poggia allora sul niente, così come il grumo del pigmento frana sotto il peso della gravità e torna sempre a lasciare spazio al vuoto, e quando ciò non accade per consunzione naturale arriva la mano dell’artista a infierire, aprendo un squarcio verso il caos.

La dialettica tra il desiderio di dominare lo spazio attraverso la forma e la prepotenza del caos sembra irrisolvibile e si esplica in una tensione verso la figurazione e la sua conseguente messa alla prova attraverso lo sfondamento dei piani, la distruzione, l’irruzione del disordine. L’ipotesi di uno spazio vuoto che si allarga e diventa dominante, inaugurata dal Caravaggio, si traduce in un morbo che infetta le immagini e le corrode, come nel caso del monumentale affresco di Valle Umana. Altre volte è invece la curiosità il peccato che colpisce l’artista: il desiderio di mostrare ciò che sta dietro una scultura, o il lato della superficie pittorica rivolto verso la tela, quindi invisibile, danno vita a opere come Pentesilea (2018), olio su ottone composto con frammenti di pittura gestuale poi ricomposti sulla lastra di metallo, che richiamano quel “processo di disarticolazione del segno” che si pone a fondamento della ricerca pittorica di Samorì (ben visibile in Labes, del 2006 o nel dittico Simonia del 2007) e che si riallaccia alle memorie della mosaicistica ravennate, o ancora come Caino (2020), dipinto nel quale sono visibili strati di pitture precedenti lasciati alla vista come ferite aperte. Il prelievo dal repertorio dell’arte del passato e l’intenzione espressiva originale sono però sempre disciplinati dalla materia: lì, tra la folla di figure e segni che compongono l’immenso catalogo visivo di cui l’artista si appropria e la specificità della materia cruda si genera l’immagine.

Nicola Samorì, Caino, 2020, olio su lino, 200 x 150 cm © Monitor, Roma / Lisbon / Pereto © Galerie EIGEN+ART, Leipzig / Berlin. AmC Collezione Coppola, Vicenza. Foto Rolando Paolo Guerzoni.

Tra i vari momenti della mostra spicca per rilevanza l’installazione presso la sala del piano nobile che ospita gli affreschi di Ludovico Carracci, al centro della quale Samorì colloca Sleeping Drummer (2020), una scultura in marmo Bardiglio. Si tratta di un corpo contratto, come piegato dal tetano, con le sue cavità gotiche che chiamano Wildt, prodotte dalle bolle di fermentazione dell’alginato, il composto usato dagli odontoiatri. Avvicinandosi si può cogliere il lavoro di finitura delle superfici e la levità delle sfumature cerulee della pietra che danno vita a un corpo consunto, quasi una mummia restituita da un ghiacciaio in cui l’immagine del Cristo e di Marsia si fonde e transustanzia in legno, in minerale.

Studiando il complesso fregio dei Carracci e le opere del museo per mesi, l’artista si è fatto suggestionare dai dettagli, dalle curiosità, dalle bizzarrie e ha intavola con esse un dialogo sottile, restituendo la sensazione di un paesaggio visivo in cui contemporaneo e antico si fondono in una forma sincretica eppure rigorosa: nella stessa sala, dove gli affreschi sono dedicati alle storie di Enea, in corrispondenza delle porzioni danneggiate da infiltrazioni di umidità colloca Nubifregio (2010) opera nella quale la figura di San Paolo eremita presa da Mattia Preti è dilavata dal pigmento che cola dall’alto come una pioggia divina.

Tutt’attorno, le sei stazioni degli affreschi di Cammino cannibale (2019) ritmano la scansione spaziale, partendo dal primo strato e dai successivi cinque strappi, via via integrati con soluzioni di restauro, inseguendo la progressiva sparizione della figura, animula vagula blandula che si rarefà fino a scomparire realizzando una curiosa inversione temporale: sembra quasi che gli interventi di Samorì siano più antichi delle figure dei Carracci, così ariose e palpitanti, e che i primi abbiano assunto su di sé il peso dei secoli, invecchiando fino a consumarsi come nel ritratto spiritato di Dorian Gray.

Nella Sala delle Grottesche trova invece spazio l’affresco Valle Umana (Malafonte) del 2018, che con i suoi 580 x 380 cm di larghezza si inserisce in maniera perfetta nella parete. Per una immediata associazione tornano alla mente i volti cancellati dall’iconoclastia calvinista dell’Altare di San Martino a Utrecht, quei volti bianchi, irraggianti nulla, che testimoniano stagioni di violenze ormai dimenticate. In Valle Umana i volti delle figure sono invece neri, presi da un contagio che sembra nascere dall’oscura figura centrale, una macchia da cui si origina un malanno dilagante ma che non nega la rappresentazione. In quella macchia di Rorschach continua a sgorgare materia e il racconto dei passaggi della realizzazione dà conto di questa maledizione: realizzato rispettando i tempi del buon fresco, l’opera ha però subito lo strappo a ridosso della conclusione dei lavori. Curiosamente, una pianta di fico situata dall’altra parte del muro ha ammalorato i mattoni e la parete in corrispondenza della macchia nera ha continuato a trasudare acqua durante tutta l’esecuzione dello strappo, rendendo impossibile il distacco di quella porzione, ricostruita successivamente a secco.

Quel nero vivente, che mangia figure e tela fa la sua comparsa anche in Arco della sete (2020), o Lienzo (2014), dipinto già esposto alla Biennale del 2015 che, a partire dal Le Christ mort couché sur son linceul di Philippe de Champaigne (opera del 1602, conservata presso il Louvre), viene realizzato su un tavolo da massaggi degli anni ‘50 e poi sottoposto a un “trattamento” con una barra metallica che ne fa collassare la figura, mescolando in una sintesi vertiginosa l’iconografia della sindone, l’ossessione per la pelle e per il pigmento che si fa superficie epidermica e i codici della pittura gestuale.

Altro capitolo fondamentale è infine la Sala Giasone, al cui centro è stata collocata su richiesta dell’artista la Maddalena penitente del Canova, attorno alla quale è stata orchestrata una composizione di figure estatiche i cui occhi sono tutti rivolti al soffitto splendidamente decorato, completate dall’affresco Double Page (of Frogs and Flowers), quasi un’opera informale per struttura e composizione.

Nicola Samorì, Immortale, 2018, olio e pennello su tavola, 41 x 31 cm © Monitor, Roma / Lisbon / Pereto. AmC Collezione Coppola, Vicenza.

Per Samorì, artista deleuziano, il conflitto dello sguardo è insanabile, e continua a rinnovarsi passando da un’immagine all’altra. Viene da pensare che la seduzione visiva del Barocco, come una scheggia, si sia incuneata nell’occhio del pittore. Si deve tornare molto indietro nel tempo per trovare un materialismo pittorico così , bisogna riguardare le figure di riferimento dell’artista, José Ribera, i Manieristi e la scuola bolognese, gli echi di Luca Giordano, del Tiepolo e dei maestri guardati allo sfinimento, ma anche i fiamminghi e quel Seicento rispetto al quale lo sguardo non scosta più sete, veli e drappi inseguendo i corpi dei martiri e dei santi in estasi ma si spinge fino all’inosabile, allo scandalo del corpo violato, che è in ultima istanza corpo della pittura, pigmento che si mostra, resto osseo, ferita, lacerto, lezione dentro la quale si innesta anche il lascito di Burri.

Quando Samorì descrive l’intervento del gesto quale tentativo di sferrare un colpo di grazia nei confronti dell’opera, l’indicazione che fornisce è quella di un sacrificio che mira a una liberazione, l’uccisione come atto redentivo. Da cosa vuole liberare le proprie immagini? Sarebbe fin troppo facile rispondere da una possessione, che è quella della forma cristallizzata, della classicità. La figura di Immortale (2018) presenta un taglio profondo in corrispondenza della gola realizzato con uno dei pennelli utilizzati per dipingere il viso della santa, che rimane infilzato nella tela e da cui spurga una materia rosacea, l’olio mai asciugato che pulsa sotto le superfici perfette dei dipinti. “Non perdono alla pittura di sopravvivermi”, dichiara l’artista, e forse non si tratta solo di una questione temporale: il peccato è il vivere – sopra, è la vita sublime dell’opera che schiaccia il suo creatore, condannandolo a ripetere un crimine a cui è costretto dalla propria ossessione scopica. C’è una dismisura nel lavoro dell’artista, qualcosa che lo rende impossibile, un’esigenza di verità che sembra orientare la sua pratica spingendo le immagini a dichiararsi, senza però mai poterne attestare la verità ultima.

“Per dire la verità bisogna dire le ombre”, scriveva Paul Celan, e Samorì, negromante, ha scelto di dire le ombre, affondandoci lo sguardo e le mani, per arrivare a carpire quel lampo di verità, quella luce nuda che per un attimo può illuminare la realtà caliginosa nella quale siamo immersi. Rivelando come la cecità sia la nostra condizione naturale, dalla quale ci redime solo la capacità di immaginare.