Un'installazione alla Triennale / Marina Ballo Charmet: Tatay, ninna nanna

Mentre scendo le scale della Triennale di Milano, sfoglio il programma della stagione teatrale del museo e mi colpisce una frase che racconta come l’unica esperienza che accomuna tutti gli esseri umani sia quella di essere figli. È una constatazione che nella sua semplicità, per un attimo, mi illumina, uno di quei pensieri che, nella loro evidenza, rivelano qualcosa che ovvio non è.

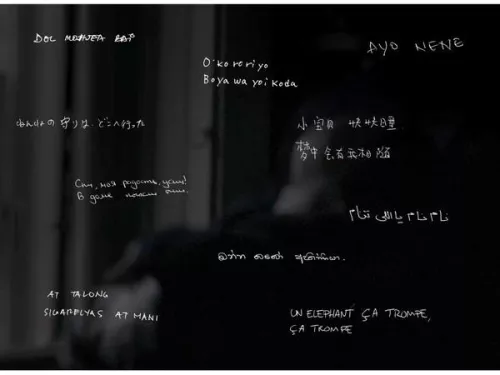

Raggiungo una piccola sala buia e assisto a un’unica inquadratura fissa, in un bianco e nero molto scuro, dove le figure sono appena percettibili, un uomo che culla tra le proprie braccia un neonato o neonata. Tatay, appunto, che in lingua filippina significa papà. Dagli otto altoparlanti, dodici voci maschili intonano ninnenanne in tante lingue differenti, intrecciandosi in modo da formare un unico, dolcissimo canto senza tempo. La sonorizzazione, realizzata con l’aiuto di Ludovico Einaudi, armonizza voci di padri che cantano nelle proprie lingue d’origine, che spaziano dal russo al giapponese al senegalese, nella quale l’immagine in loop si fonde con il suono, restituendo allo spettatore l’immersione in una dimensione prelinguistica dove immagine, parola e tatto sono tutt’uno.

Tatay germina dall’esperienza dell’artista come psicoterapeuta infantile e sviluppa con rigorosa coerenza la sua ricerca decennale incardinata nella realizzazione di immagini non-rappresentative, attraverso videoinstallazioni, fotografie, performance e atti relazionali. Apparentemente semplice e immediata, l’installazione irradia un’intensità che deriva in parte dall’universalità dell’esperienza ancestrale che racconta, ovvero quella di un padre che culla un figlio, ma anche da quella quota di mistero amoroso, insondabile, che essa contiene. Lo sguardo che l’artista posa sul soggetto osservato è uno sguardo non analitico ma partecipativo, che cerca di essere-con e che destruttura un approccio alla fotografia e la pratica filmica tesa a descrivere il mondo attraverso una visione oggettivizzante.

In questo senso, Tatay è un'opera-farmaco che risponde, senza alcuna volontà chiosatoria, alle istanze che scuotono il presente, percorso da tensioni polarizzanti e spaccature identitarie, strattonato da desideri comunitari e ecolalie. La sua forza però non risiede tanto in una supposta dimensione sociologica quanto nella sottigliezza linguistica che mette in atto, nel dislocamento agito. Lo slittamento continuo tra il piano visivo, acustico e tattile ne fa un’opera in grado di abbracciare lo spettatore, facendolo addentro a un luogo che è lo spazio immateriale costituito dalla relazione primaria tra padre e figlio. Tatay parla a noi adulti, figli che si percepiscono orfani, che cerchiamo rifugio da catastrofi climatiche incombenti, pandemie e apocalissi quotidiane, qualunque sia la cultura e la terra a cui apparteniamo. Ci parla di protezione, di tenerezza e lo fa attraverso una delicatezza che è forma del discorso, quella delicatezza che Michele Dantini evoca nel saggio omonimo, ragionando sull’attitudine della politica di muoversi per fini e delle conseguenze che ciò comporta rispetto alla cosa pubblica, e invoca, dichiarando con assolutezza luminosa, "schiero la delicatezza contro violenza e menzogna". Delicatezza che ha a che fare con precisione e incisività, che viene accostata ai passi della ballerina e all'incisione del chirurgo e non a una forma sentimentale.

Ballo ricorre a un’iconografia prettamente contemporanea, ovvero quella del padre che culla il figlio, una rappresentazione che nella storia dell’arte ha sempre avuto uno spazio residuale se non del tutto inesistente, quasi si trattasse una dimensione al limite del legittimo. Un padre che si fa agente della tenerezza, della protezione e della cura. Che si fa luogo. Padre che culla il figlio e si fa figlio a sua volta, che non può non farsi figlio e incarnarsi nuovamente in quella creatura tutta in potenza, presenza tangibile del futuro che contiene in sé il padre e lo rinnova, in un processo inesauribile di generazione e rigenerazione reciproche che si dà nella relazione, nella nascita continua (come nei versi di Mariangela Gualtieri: Babbo bellissimo, peripezia questo spiccarmi / dalla tua terra fiammeggiante / averti in grembo, bambino caro, che adesso / nasci continuamente), nell’esperienza di un maschile generativo e non più cristallizzato in forme dogmatiche e mortifere. Padre che genera forme, come il padre dell’artista, Guido Ballo, critico d’arte e poeta, che passa alla figlia un patrimonio di sapere che cresce nel tempo e diviene a sua volta lingua, e se la lingua è anche un luogo che si abita, ecco allora che la densità simbolica degli elementi che agiscono all’interno di un piccolo film come Tatay si rivela in tutta la sua stratificazione e trova collocazione coerente in una riflessione sui concetti di luogo, linguaggio e attraverso l’esercizio della cosiddetta “visione periferica”, che rappresentano alcuni dei temi essenziali della sua ricerca.

Se qui lo sguardo del neonato qui è assente – il bimbo ha gli occhi chiusi mentre viene cullato – è perché non è necessario. Il neonato è in una condizione di affidamento totale, uno stato che nella vita adulta rimarrà confinato a momenti ben precisi, forse solo nell’intimità della condivisione del sonno, talvolta, o in qualche momento di perdita di sé durante l’amplesso. Sappiamo che si tratta però di un’assenza temporanea, una sospensione, poi arriverà il momento invece della ricerca del viso del genitore, che nella prima fase della vita è l’orizzonte minimo eppure vastissimo che il bambino ricerca. Neanche quello del padre è visibile, lo presupponiamo benché sia fuori scena. Lo sguardo presente in Tatay è solo quello esercitato da noi spettatori, che siamo fuori e dentro la scena in una condizione transitiva, e socchiudiamo gli occhi arrendendoci al buio e alla voce dei canti che si fanno vista e ci guidano in presenza del padre e del figlio. La dimensione aptica sorge quasi per incanto, abdicando al controllo visivo. Sentiamo, infrasottilmente, e in maniera progressiva ci abbandoniamo al soft focus che ci permette di accedere a un differente piano percettivo.

Quando Ballo opta per una scena quasi buia, offre allo spettatore la possibilità di evitare la trappola della visione analitica, che separa, ordina e giudica. Qui è in atto un movimento a ritroso, verso territori disarmati, dove il cuore si denuda e il logos perde di centralità. Senza la parola, siamo scoperti: ecco allora che per procedere incamerando l’incerto, l’artista ricorre a "un'accortezza di metodo esaudita da «criteri di calibro» e perspicacia nella scelta delle parole.”, sempre citando Dantini, dove – azzardo – alle parole vengono sostituite le immagini. Una delicatezza che mi sembra si possa ritrovare per esteso quale carattere specifico di tutto il lavoro dell’artista. Se è vero che ogni forma è sempre una proprietà relazionale, allora la forma implica la necessità di tale delicatezza, e quando ciò viene agito nell’arte, il risultato è un’opera che non manipola lo spettatore ma che apre ai possibili, legandolo a sé in un rapporto di reciproca significazione e di dialogo autentico.

Ballo continua a dimostrare che lo sguardo della fotografia novecentesca, così imperioso, controllante, perfino assoggettante, sia solo una dei tanti possibili approcci alla visione. Al contrario, lo sguardo incerto, che fa propria una postura aperta, porta con sé una forma che rinunciando all’ipotesi del controllo, segna un via antitetica allo sguardo della macchina, lo sguardo sorvegliante dei dispositivi di sicurezza e delle intelligenze artificiali preposte al riconoscimento e al data mining, presenze imprescindibili della nostra esperienza attuale dei luoghi, siano essi fisici o digitali, e delle relazioni. Uno sguardo quanto mai urgente, che riporta al centro del discorso la necessità della presenza e il rapporto tra l’atto del mostrare, in carico all’artista, e la rivelazione, l’essenza delle cose nel loro manifestarsi al mondo.

Creare modi d’esistenza, per citare Nicolas Bourriad, interstizi che sfuggano alle logiche di spettacolarizzazione, consumo e isolamento messe in atto dal tardocapitalismo tecnologico, partendo da un atto apparentemente modesto come un cambio dello sguardo, facendo ricorso alla «visione periferica», agli occhi che il bambino posa sul mondo, alla possibilità dell’ascolto di ciò che è: una pratica che Andrea Cortellessa chiama defotografica e che supera il modello della visione umana per come la conosciamo e pratichiamo. Anche in questo caso, la scelta di un limite ottico quale la mancanza di luce, la perpetuazione dei fotogrammi nel loop che dilata il materiale filmico e lo piega a un ritmo ipnotico, la scelta di un soggetto che è inquadratura fissa, scabra, senza alcun cenno di estetizzazione, fanno di Tatay il tassello di un percorso che porta oltre il sé, e che in virtù di questo superamento, per paradosso, consente di rivolgersi nuovamente all’umano ricollocandolo in una cornice ben più spaziosa e ricca di possibilità inesplorate.

Leggi anche:

Andrea Cortellessa, Marina Ballo Charmet o della defotografia, Doppiozero

Marina Ballo Charmet, a cura di Stefano Chiodi. Con la coda dell’occhio. Scritti sulla fotografia. Quodlibet, 2021

Michele Dantini, Sulla delicatezza, Il Mulino, 2021