Dono e obbligo

È l’istinto a suggerirci che l’essere umano è un animale sociale. Lo stesso istinto che, però, si è appannato sotto il mostruoso anonimato dell’urbanizzazione e della società di massa. Ormai non solo molti episodi di cronaca, ma anche ricerche accademiche hanno dimostrato che istinto di cooperazione, di compassione e solidarietà diminuiscono con l’aumento delle dimensioni dell’agglomerato di cui facciamo parte. Se una persona cade o non si accorge che sta per esser travolta da una macchina, quanti più sono quelli che assistono, tanto meno sarà probabile che qualcuno intervenga. Sembra un paradosso, ma è proprio così: maggiore il numero di presenti, minore la disponibilità ad aiutare. La massa fa perdere il senso di responsabilità. Razionalizziamo la nostra mancanza di reazione dicendoci: «Siamo in tanti, ci penserà qualcun altro, perché proprio io?». In realtà sono gli impulsi naturali di compassione a essere inadeguati: il nostro apparato psicofisico e gli istinti che possiede si sono evoluti fino all’incirca al Neolitico, e ci ritroviamo con lo stesso corpo di quello dei nostri antenati di qualche decina di migliaia di anni fa. Ma a quei tempi gli uomini vivevano in piccoli gruppi nomadi o in villaggi altrettanto esigui. Nella massa moderna gli impulsi originari alla cooperazione “saltano”. In questo senso, è significativa un’affermazione che si attribuisce a Stalin: uccidere un uomo è un assassinio, ucciderne mille – o un milione: le fonti non sono concordi, ma la sostanza, ovvero la giustificazione delle mostruosità commesse dal dittatore, rimane invariata – è una statistica.

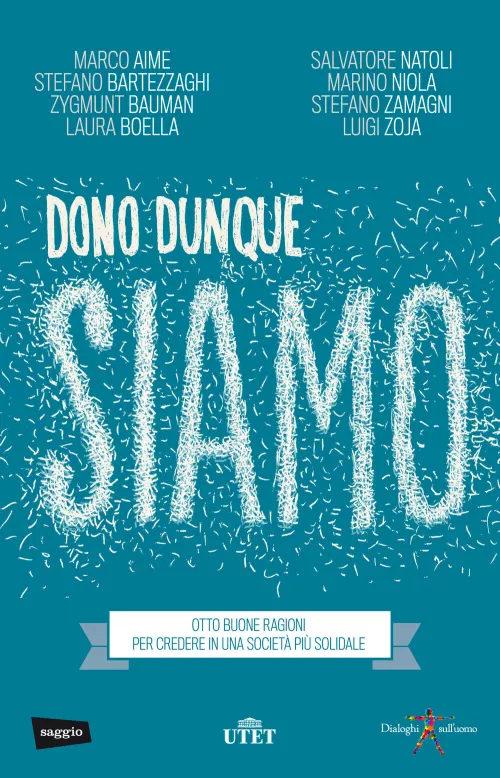

Ai Wei Wei, Seeds, 2010

Così oggi, vivendo in una società urbanizzata, non “sentiamo” più che l’uomo dovrebbe essere un animale sociale: lo “sappiamo” solo perché ce lo dicono la zoologia e le teorie sull’evoluzione. Le comunità originarie di cui si componeva la società umana dovevano invece, per sentire immediato, non riflesso, lavorare e alimentarsi insieme, altrimenti non sarebbero sopravvissute. Il fuoco dell’accampamento era di tutti, l’acqua della fonte apparteneva al villaggio. Le ricostruzioni dell’antropologia, ma anche della psicoanalisi, della paleoantropologia, ma anche delle moderne neuroscienze – si consideri per esempio la teoria dei neuroni specchio – ci dicono che l’evoluzione ha prodotto un bipede adatto a collaborare in piccoli gruppi, non diversamente dai suoi parenti più prossimi, ossia le scimmie antropomorfe. Già in tempi preistorici, questo essere cooperava con i compagni quando li vedeva impegnati in un’attività che riesce meglio se condotta insieme, per esempio la caccia. Esiste infatti una tendenza a ripetere i gesti che altri stanno compiendo: è l’origine sia della collaborazione che dell’apprendimento. Si tratta di qualcosa di innato. Quando ci riferiamo all’aspetto fisico di un impulso, parliamo di istinto. Quando indichiamo invece la spinta psicologica a compierlo, diciamo che è un archetipo: il corrispondente psicologico di ciò che sul piano fisico è la pulsione o istinto.

Le ricerche di Freud ci hanno detto che il non soddisfare un istinto danneggia l’equilibrio interiore dell’uomo: la psicoanalisi nacque proprio dalla constatazione che negando la sessualità si cade nella nevrosi. Jung ha aggiunto che il non riconoscere un archetipo (il quale, essendo formazione psicologica, può assumere forme culturali via via più complesse) è altrettanto dannoso. L’uomo non ha bisogno solo di soddisfare gli istinti, ma anche di riti, di costruzioni sociali e culturali: le complesse forme visibili delle spinte archetipiche. Le religioni sono state spesso criticate perché le loro istituzioni manipolavano e sfruttavano i fedeli. Ma abolendole si sono persi anche molti rituali, che per la psiche sono contenitori rassicuranti: mentre sono rimasti intatti i sottostanti bisogni di affidarsi a una autorità assoluta. Le conferme e la solennità che essi cercano si sono così ripresentate in forma non cosciente, indiretta e malata: fra l’altro, nella violenza delle ideologie di massa.

La collaborazione con il gruppo è un tipico impulso naturale in cui l’archetipo si è vestito di forme culturali sempre più complesse, sempre più laiche e tecnologiche, fino a diventare irriconoscibile. Oggi continuiamo a sapere razionalmente che è giusto contribuire alla collettività. Ma questa consapevolezza è sempre più lontana dall’essere istintiva, proprio perché la piccola comunità solidale in cui istantaneamente ci si riconosce e ci si sorride è stata rimpiazzata da agglomerazioni anonime e mostruose. La ragione può dirci che è necessario partecipare agli impegni sociali: ma su questo impegno così importante (che nei Paesi moderni può inghiottire anche la metà del PIL) le tradizioni si sono annebbiate e l’istinto tace.

Come crescerebbero i nostri figli se non sapessimo istintivamente che dobbiamo prenderci cura di loro? Qualcosa di altrettanto preoccupante avviene per quello che chiamiamo bene comune (la “cosa pubblica”, in latino res publica, da cui i concetti di “Repubblica” e di “Stato”): se non lo accudiamo e nutriamo, prima deperisce, poi muore. Noi non sappiamo quasi più perché dobbiamo contribuire continuamente – pagando ogni giorno la marca da bollo, la tassa sulla benzina o sul caffè – ai costi della società. O meglio, non lo percepiamo quasi più. Perché, quanto a sapere, ci sembra di saperlo benissimo: lo impone la prepotenza del governo. Ecco che per questa via non solo è morta la solidarietà, sono anche nati i movimenti politici populisti e intolleranti. A separare la società urbana moderna dalla comunità primitiva sono interi millenni, durante i quali infiniti tiranni hanno riscosso tasse per vivere comodi alle spalle di chi lavorava; lo Stato moderno spesso ci dà una sensazione simile quando preleva gran parte dei nostri guadagni per darci in cambio cose poco visibili e poco “immaginabili” – perché a mancare è l’immagine, il volto della persona da aiutare. Ecco un altro motivo per cui l’impulso solidale si atrofizza: la privazione sensoriale. Proprio perché si tratta di un istinto, per scattare ha bisogno di percepire con la massima chiarezza – con uno dei sensi, soprattutto con la vista – un proprio simile. Possibilmente solo uno – come abbiamo ricordato, Stalin lo sapeva bene. Anche se sono sopraffatte dal numero dei loro assistiti, le ONG che chiedono un contributo per aiutare bambini malati nel terzo mondo cercano di intenerirci con la foto di un bimbo africano, uno solo: gli studi di marketing, infatti, dicono che così l’occhio del lettore si concentra più facilmente sul loro annuncio. La foto di un gruppo di cento bambini si trasformerebbe in un numero, in una staliniana statistica.

È quindi opportuno chiederci dove stia il punto di frattura psicologico del nostro impegno pubblico. Allontanandosi dal sentimento e dall’istinto, la solidarietà si sfilaccia, fino a raggiungere il punto estremo in cui il legame con la comunità si spezza: da lì in poi la maggioranza compie questo dovere solo per paura delle punizioni legali (o, nelle società più puritane, della riprovazione generale, che ne costituisce l’equivalente sul piano sociale). Non facciamoci fuorviare dal fatto che molti si indignano sentendo parlare dell’evasione fiscale, per non poca parte si tratta di ipocrisia e invidia: l’indignato è spesso una persona che a sua volta evaderebbe, se solo ne avesse la possibilità. Quando il contributo sociale viene assolto solo con meccanicità e grazie alla costrizione, lo Stato adempie ancora alla sua funzione finanziaria, ma ha rinunciato a quella per cui è stato creato: rappresentare in modo permanente ed equo gli impulsi solidali della comunità. È un apparato anonimo, che può far comodo disprezzare, odiare, addirittura sabotare – se non ci fossero nuovamente di mezzo delle sanzioni –, perché non rappresenta più la psicologia collettiva. Ecco che il contratto sociale si e rotto. Il finanziamento degli impegni comuni cui provvede lo Stato sopravvive dunque per motivi tecnici: oggi, grazie anche all’elettronica, l’apparato pubblico può funzionare in modo relativamente razionale e rapido. Ma la doppia mediazione della burocrazia e della tecnologia lo allontana sempre più dall’impulso originario a compiere attività comuni. La repressione e la scomparsa di un impulso presente nell’uomo allo stato naturale è un danno che si paga psicologicamente, oltre che materialmente.

La frustrazione del cittadino di fronte alle imposte è dovuta dunque a diversi fattori sovrapposti. Il primo e più evidente è la loro entità. Oggi il cittadino medio del ceto medio spende più che in passato per la crescita e l’educazione dei figli, eppure deve sborsare ancora di più per lo Stato, per il quale non prova certo lo stesso affetto. Sotto questa prima frustrazione, però, e questo è vero soprattutto in Paesi come l’Italia, ce n’è una seconda: lo Stato preleva in maniera così irrazionale e anonima da apparire dispotico. Da una parte chiarisce male le ragioni del prelievo, dall’altra proprio gli Stati che tassano con modalità più irrazionali sono spesso quelli che spendono peggio quanto hanno prelevato e lasciano che si infiltri la corruzione. Nelle democrazie occidentali, spetta al cittadino dichiarare i propri redditi, e allo Stato controllarli: ma per inevitabili ragioni organizzative i controlli riguardano solo una piccola percentuale delle dichiarazioni. Negli Stati Uniti viene controllato l’1% dei contribuenti normali. Annualmente si è tenuti semplicemente a compilare un formulario che indichi il totale dei ricavi e dei costi: sottraendo al primo il secondo si ottiene il reddito tassabile. Solo se si viene sottoposti a un controllo si è tenuti a presentare tutte le ricevute degli incassi e quelle delle spese da dedurre: durante l’anno ci si limita a buttarle in un qualunque contenitore – e il metodo della shoe box, la vecchia scatola da scarpe. Anche in Italia, naturalmente, si è obbligati a una dichiarazione annuale, ma chi dispone di redditi autonomi è tenuto ad allegare in ogni caso tutte le ricevute, degli incassi e dei costi. È evidente che questo moltiplica potenzialmente all’infinito lo sforzo e il tempo richiesti al contribuente: il cittadino difficilmente lo comprende, visto che la quasi totalità di quella carta finirà in uno scantinato. Così, anche se convinto che le tasse vadano pagate, si sente vessato da un’autorità inutilmente sadica e finisce per considerare come questione di principio anche l’evadere una quantità di imposte che lo ripaghi del tempo, o della segretaria, che a questa incombenza ha destinato.

La terza e più profonda ragione di amarezza è quella su cui stiamo riflettendo. L’uomo imbestialito perché paga le tasse non lo è solo perché desidererebbe non pagarle: anche se in questo c’è ovviamente del vero, egli è soprattutto lacerato da un dramma senza uscita, da una contraddizione più profonda e non risolvibile. Il suo inconscio non ha dimenticato del tutto da cosa nascono le tasse, qualcosa in lui sa che ogni uomo deve contribuire alla collettività: e, per antico istinto, avverte che adempiendo a questo compito si sentirebbe meglio. Sente che, cercando di non pagare, lavorava contro lo Stato ma anche contro una parte di se stesso. Negli ultimi decenni, altri nuovi problemi hanno lacerato il contratto sociale sul versante del fisco. Stando alla Costituzione italiana, le tasse, come la gran parte dei fondamenti di uno Stato moderno, devono ispirarsi a un principio di progressività: chi guadagna di più non solo deve pagare proporzionalmente di più, ma deve anche contribuire con una percentuale crescente del proprio reddito (per esempio, fino a 20.000 euro si pagherà il 10%, ma chi guadagna 30.000 euro pagherà il 15% sui 10.000 addizionali).

In pratica, questo principio di equità è andato in frantumi nel mondo angloamericano già negli anni Settanta e Ottanta con le politiche di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, fino a tingersi di umorismo surreale quando uno degli uomini più ricchi del mondo, il miliardario non pentito Warren Buffett, ha dichiarato che non gli pareva giusto pagare sui suoi redditi una percentuale di imposte decisamente più bassa della sua segretaria. Come avviene per i maggiori patrimoni, infatti, i guadagni di Buffett derivano sostanzialmente dal suo capitale, non dal lavoro, come invece capita alla segretaria. Un tempo, ai redditi da capitale era richiesto di pagare di più, oggi invece pagano di meno. Gli incrementi di valore del capitale stesso sono in gran parte esentati. Come sappiamo, la globalizzazione consiste in una estrema facilita di spostarsi che i capitali hanno acquisito (la manodopera cerca di spostarsi altrettanto rapidamente, ma non riuscendo a fare a meno del corpo è più lenta e spesso annega). Se il capitalista si sente infastidito, con due click del computer può spostare la sua proprietà in un altro Paese o addirittura in un altro continente. Ma se non è possibile la giustizia sociale, per sopravvivere il contratto sociale dovrebbe almeno essere impostato su un minimo comune denominatore di sincerità e buon senso. Se la tassazione è proporzionale e non progressiva va chiamata col suo nome. Una tassazione progressiva sarebbe più giusta, ma ancor meno giusto sarebbe un sistema definito dalla falsità: questo abitua il cittadino alla menzogna nel rapporto col suo pubblico dovere, cosa che nel tempo lo Stato sconta amaramente.

Ai Wei Wei, Seeds, 2010

L’esempio più chiaro riguarda proprio il territorio di cui stiamo discutendo. Non solo diviene un’abitudine nascondere una parte dei propri redditi in occasione della dichiarazione annuale: diventa abituale farlo senza sentirsi in colpa. Da un lato, che le tasse e le altre forme di obbligo a contribuire alla società non sono solo una costrizione: corrispondono a un impulso originario del nostro inconscio collettivo. Quindi, smettendo di lamentarsi e cercando un ragionevole equilibrio tra esigenza personale e contributo sociale – accettando che una parte dei nostri sforzi e del nostro denaro vengano messi a disposizione degli altri – ognuno può far stare meglio non solo quell’entità pericolosamente astratta che chiamiamo “la società”, ma anche se stesso.

Dall’altro lato, stiamo anche notando che l’irritazione e l’alienazione che il cittadino medio prova quando paga le imposte non sono liquidabili solo come espressioni di qualunquismo ed egoismo: purtroppo nel prelievo fiscale lo Stato si comporta in gran parte in maniera antipsicologica. Nel nostro Paese, per esempio, vige il principio per cui non si introducono “tasse di scopo”. Le cifre che lo Stato, o i suoi rappresentanti locali come Regioni e Comuni, preleva ai cittadini confluiscono tutte indistintamente nel suo bilancio. Non si permette al contribuente di conoscere in anticipo, e ancor meno di determinare, quale parte delle tasse pagate andrà a coprire certe spese pubbliche e quali altre: diversamente, si teme, i pacifisti si rifiuterebbero di contribuire alle spese delle forze armate e così via. Questo fatto ha certamente un senso finanziario e istituzionale, ma contraddice la spinta apparentemente irreversibile verso le scelte individuali che caratterizza la società postmoderna – e che e, sia detto di sfuggita, fra i motori del suo sviluppo economico, quindi a sua volta indispensabile per generare quei fatturati sui cui lo Stato stesso preleva le tasse. Di fatto, si innesca in questo modo un circolo vizioso.

In Italia, nel XXI secolo, la maggior parte dei cittadini non si rifiuta affatto di pagare per la realizzazione di compiti sociali, ma sempre più vuole sceglierne personalmente la destinazione. Con un apparente paradosso, evade quanto più possibile le tasse: ma in molti casi invia il denaro che in questo modo ha risparmiato in luoghi lontani dove sorgono forme di solidarietà radicali che lo hanno convinto e commosso. Conosce per esempio un missionario e vuole far giungere il suo contributo sociale a lui e solo a lui. Perché lo ritiene una persona onesta, diversamente dai rappresentanti pubblici cui arriverebbero le sue tasse. E perché aiutare genti molto lontane e diverse non è più considerato strano e incomprensibile come poteva apparire nello scorso secolo. Questo contribuente volontario si rende poi benissimo conto di come, offrendo una valuta europea pregiata, nel proprio Paese non potrebbe aiutare in modo decisivo una sola persona, mentre in Africa può cambiare l’esistenza a una famiglia numerosa. In questo modo, il contributo sociale – che appartiene a ogni tempo e, dicevamo, addirittura all’istinto – prende due direzioni che sono assolutamente tipiche dei nostri tempi: la privatizzazione e la globalizzazione.

Per dirla con Régis Debray, gli oggetti si mondializzano, i soggetti si tribalizzano. Da un punto di vista psicologico, anche le persone, cioè i soggetti, si mondializzano (espressione francese che corrisponde a quella inglese “globalizzazione”): nel loro consumismo, seguono passivamente il mercato degli oggetti, sempre più massificato e uniformato. I cittadini “normali”, sbilanciati, come chiunque perda il baricentro, perché queste circostanze li fanno sporgere troppo oltre i confini, si buttano violentemente all’indietro per riprendere l’equilibrio, verso la loro dimensione non solo nazionale, ma addirittura locale. Simili movimenti provocano il paradosso del glocal (neologismo dall’unione di global e local). Ecco un’altra novità apparentemente contraddittoria: molti europei sono impegnati e generosi con iniziative rivolte al terzo mondo, ma in politica sostengono poi fronti nazionalisti o leghe localiste e antitasse.

Naturalmente, le vertiginose novità non sono portate solo dal mercato degli oggetti, ma anche da quello dei lavoratori, visibile nel travolgente aumento di immigrati. È fin troppo noto come a questi venga collegata sia la presenza di nuovi crimini (spesso vera) sia l’assenza di lavoro (spesso falsa, almeno nel senso che gli immigrati accettano i lavori che i locali hanno smesso di esercitare e offrono all’economia un grande aiuto a piccolo costo). Dobbiamo avvicinarci al cittadino comune. Lamentarsi perché le stesse persone che prima appoggiavano programmi politici fortemente sociali, ma ora appoggiano partiti intolleranti, razzisti o distruttivi e intelligente quanto indignarsi perché certi bacilli provocano delle malattie, anziché cercare di capire come impedirne la diffusione. La mente umana, infatti, nasconde da sempre un potenziale intollerante e distruttivo; è facile preda di paure mostruose e irrazionali, come sa bene chiunque abbia avuto incubi, cioè praticamente ciascuno di noi.

In conclusione, notiamo due cose. Da una parte, le persone più etiche e impegnate hanno imboccato anche in Italia la strada del volontariato e dell’appoggio economico alle organizzazioni non-profit. Ma in questo modo il contributo sociale ricalca anche il cammino della privatizzazione, della globalizzazione e del modello di economia liberista anglosassone di cui in genere proprio questi cittadini più sensibili diffidano. Dall’altra, volontariato e donazioni dimostrano in vesti modernissime che l’inconscio collettivo conserva intatto l’antico impulso a fornire un contributo solidale. Esso è si stato torturato dalle forme statali della storia, ma non per questo e morto. E se gli si offre la possibilità di esprimersi in forme umanistiche, personalizzate e “immaginabili”, torna a fiorire con sorprendente rapidità.

Questo brano è tratto da Dono, dunque siamo, utet, Milano 2013.