A.A.A. Avena, Adriana, Arata / Tre scenari napoletani del Novecento

Il post liberty di Adolfo Avena

C'è una villa a Napoli che non si può non ammirare. La si incontra salendo al Vomero, lungo la via Tasso, all'estremo limite di Chiaia, al numero 615 di quella magnifica strada affacciata sul golfo.

La villa è talmente particolare e misteriosa da essere stata scelta come set da ben due registi: da Sergio Corbucci nel 1979 per il film poliziesco Giallo napoletano, interpretato da Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Renato Pozzetto, Ornella Muti, Peppino De Filippo, e Zeudi Araya; da Antonio Capuano nel 2005 per il film pluripremiato La guerra di Mario (David di Donatello, Globi d’oro, Ciak d’oro, Premio Flaiano nel 2006; 5 nomination ai Nastri d’argento nel 2007), con Valeria Golino ed altri attori.

Si tratta della residenza che Adolfo Avena (1860-1937) aveva progettato nel 1922 per la famiglia Spera. Oggi meglio conosciuta come villa Giordano, Corte dei Leoni o villa Avena, è un autentico gioiello dell'architettura modernista partenopea, in cui si coniugano, armoniosamente fusi nel peculiare stile di questo geniale ma poco conosciuto architetto (napoletano, di soli tre anni più giovane del palermitano Ernesto Basile e del friulano Raimondo D'Aronco), la sintassi del liberty con quella eclettica neorinascimentale e neoromanica. Di questo linguaggio che si ascrive a quell'ecclettismo di ritorno del primo dopoguerra (Rossana Bossaglia), l'Avena fu maestro indiscusso, ma lo impiegò sempre con la dovuta misura e senza mai trascendere in ridondanti eccessi o in vistose enfatizzazioni.

Ne è prova l'architettura imponente ma affatto massiccia di Villa Spera. Questa si eleva sulle linee verticali di un tornante della strada, e sembra scaturire, ad Est, dalle aiuole dell'ampio giardino, sbocciandovi come un fiore in un volume ampio ma non eccessivo, di indubbia eleganza.

Adolfo Avena ,“Il più emblematico architetto del post liberty”, come lo ha definito Renato De Fusco, amava il medioevo e dalle sue architetture desumeva, facendole proprie in modo assolutamente libero e personalissimo, l’asimmetria che le connotava, l’irregolarità delle planimetrie, nonché i dettagli costruttivi di cui erano ricche, dai capitelli a stampella, alle aperture rapsodiche che si aprivano nei loro paramenti murari (con conci variamente lavorati): bifore, logge sospese, balconcini decorati, alcuni addirittura con il motivo degli archi intrecciati, da lui tratto dal campanile del duomo di Ravello di cui aveva curato il restauro, essendo stato, a far data dal 1908, il primo Sovrintendente ai Monumenti dell’Italia Meridionale.

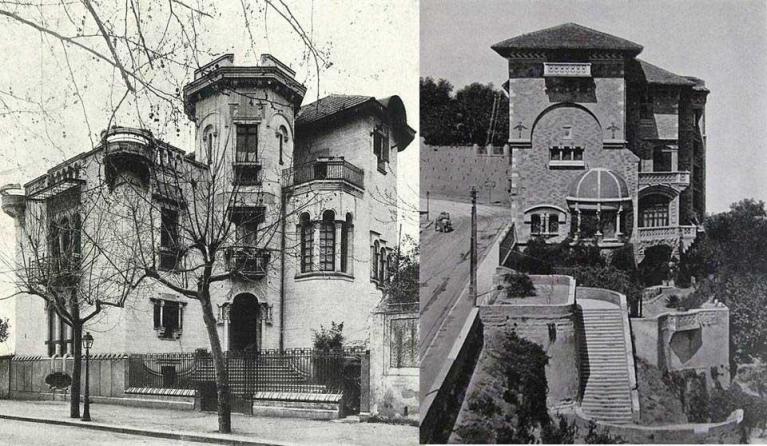

Del medioevo Avena prediligeva senza dubbio le architetture turrite, ‘castellari’, che rendevano possibile la contemplazione della città dall'alto, tema a lui caro fino ai suoi progetti più tardi, datati agli anni trenta. Ed era proprio per consentire una visione panoramica che aveva dotato Villa Spera di un torrazzo a base quadrata e di una torretta cilindrica, simile a quella da lui già realizzata nel 1910 e concepita a mo' di perno attorno al quale si articolavano i volumi del perduto Villino Avena, che si era costruito come propria residenza famigliare. Questo sorgeva al numero 19 della via Luca Giordano, prima di venir raso al suolo negli anni cinquanta per cedere il posto ad un casamento anonimo, un casermone più consono a quell’edilizia speculativa, sviluppatasi nel secondo dopoguerra, che proponeva molteplici alloggi in luogo delle ville unifamiliari della borghesia d'inizio secolo, ormai non più economicamente sostenibili.

(Su Adolfo Avena. Cfr.: AA.VV, Napoli all’alba del Novecento, tra utopia e architettura della modernità: Lamont Young, Adolfo e Gino Avena; Atti del Convegno a cura di Marco de Napoli, Rogiosi, Napoli, 2016)

Sopra. Napoli. Adolfo Avena, Villino Avena (1910), oggi perduto, che sorgeva al n. 19 di via Luca Giordano (fu demolito negli anni cinquanta); Villa Spera (1922), Via Tasso 615. Sotto: due vedute di Villa Spera.

Adriana Capocci Belmonte, l’Aurora Belman di Anna Maria Ortese

Ed è proprio nel villino Avena, una dimora un po' da fiaba, quasi un castello in miniatura, dove tutto era bellezza e nessun dettaglio era stato lasciato al caso, che è cresciuta Adriana Capocci Belmonte (1918-1944), la nipotina prediletta dal nonno materno, Adolfo Avena, appunto, figlia di Eugenia, la sua unica figlia femmina.

Ma nella vita di Adriana c'è stata un'altra figura di uomo di famiglia cardine, quella di suo padre Oscar Capocci Belmonte. Dal loro scambio epistolare ha preso corpo e più rilevata sostanza la sua storia personale, tragicamente conclusasi nel luglio del 1944, a causa della "peste bianca", la tubercolosi che le impedì di diventare una brava orientalista, come si era avviata ad essere.

Recentemente è infatti riemerso dell’oblio un corpus di lettere, rinvenuto dalla nipote Silvana de Luca fra gli oggetti ereditati dalla madre Paola, l’unica sorella di Adriana, che lo ha gelosamente custodito per tutta la vita.

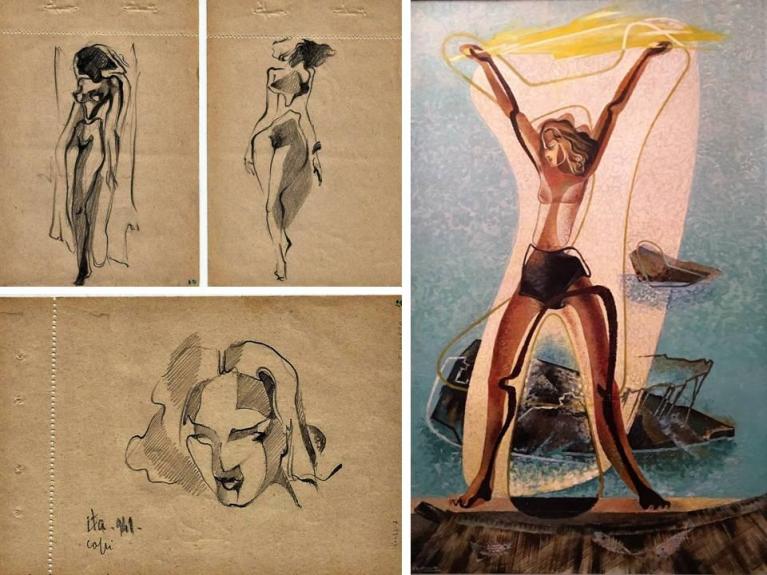

Dalla scatola magica, insieme alle lettere, sono riapparse anche fotografie, biglietti d’auguri, cartoline, inviati ad Adriana da insigni personaggi della cultura e dell’arte, da Alberto Moravia a Enrico Prampolini (che nel 1941 le ha eseguito il bellissimo ritratto Adriana a Capri); da Paolo Monelli a Franco Fortini (quando ancora si chiamava Franco Lattes, con il cognome del padre e non con quello della madre che avrebbe adottato quale pseudonimo per sfuggire alle leggi razziali); dal musicista tedesco Konrad Lechner, al pittore Tonio Franchini, allo scrittore indiano Soumy Tagore, nipote del famoso poeta. Soprattutto sono venute alla luce le lettere struggenti di Anna Maria Ortese, amica di gioventù di Adriana ma anche, ad un certo punto della vita, sua rivale in amore. Adriana sarà infatti immortalata dalla Ortese come Aurora Belman, “cuore di luce”, o “ragazza di luce”, in Il Porto di Toledo, insieme all’uomo del contendere, Aldo Romano, che nel romanzo diviene Lemano, "un sole ingannatore".

Ecco alcuni stralci tratti da una delle molte lettere scrittele da Anna Maria Ortese:

Mia cara Adriana,

non ci sarebbe quasi bisogno che tu mi scrivessi ancora, tanto la tua lettera è piena di te, e ti esprime alla perfezione, irragionevole e pura come una bella sera di luna (comincio con le immagini poetiche, sarebbe grave, se non ti servisse a redimere questi due poveri e brutti fogli di carta su cui ti scrivo). Cara Adriana, hai potuto mai credere che le nostre conversazioni di laggiù siano state una cosa ordinata? Ci siamo mai parlate saggiamente? No. E allora quando mi scrivi e quando io ti scriverò non occorre che ci sia un principio e una fine. Potremo cominciare sempre come parlando a noi stesse, così come cominciano gli attori sulla scena o gli uccelli nel bosco.

Sei a Roma, sei anche tu sola, anche tu lavori e t'inebri o maceri nella solitudine. Sono contenta per te. Anche se il nostro giorno non dovrà finire con un gran sole, sarà bello aver camminato sole così. Capisco bene tutto ciò che vuoi soffrire lontana da Napoli e ti dico, cara Adriana, che le tue parole «ti giuro, che il mio cuore è come un altarino tutto zeppo di immagini sacre», mi hanno fatto quasi piangere. Così è stato e forse anche il mio. Napoli nostra, la mia povera e la tua bella casa, la mia mamma, i miei fratelli, lui, e papà tuo, i tuoi amici, i pensieri tuoi, Napoli c'era di sfondo. Grazie di avermi ricordato il mio castello.

Adriana cara, tra me e te s'è alzato e disteso come un gran mare scuro (così mi pare la distanza), ma sai che, anche se tu mi dimenticassi, io ti penserò sempre come una delle cose più care che ebbi a Napoli, una specie di meraviglioso uccello dai mille colori. Adriana, vorrei che tu una volta venissi qui, ti presenterei a tutti i miei amici, come sarei felice di veder passare dietro di te l'ammirazione che meriti. Immagino che a Roma ti sarai formata già un piccolo e intenso cerchio di amici che ti amino e facciano sognare.”

Questa lettera è datata 26 gennaio 1940, ed è stata invita da Venezia, dove la Ortese si trovava a lavorare al Gazzettino. Dopo aver descritto all’amica la vita che conduceva lì, le comunica la propria nostalgia per Napoli, insieme ad alcune riflessioni sull’amore:

“Io vorrei tornare a Napoli per Pasqua, dopo i Littoriali (chissà cosa diranno al Guf di Napoli), ma non credo che potrò stabilirmici. Sai quanto ci ho sofferto. Mi pare sempre di vedere laggiù camminare la mia ombra piccola e scura, e sentire la mia voce che lo chiamava, e vedere quei suoi sorrisi. Ho capito da poco, molto poco, Adriana, che cosa siamo, a che si riducono certe idee e credenze: ma nell'amore credo sempre, benché possa essere crudelissimo, come nella primavera. È misterioso, viene da non so dove, come il cielo e del mese santo (?). Io sarei felice se tu che sei a Roma potessi darmi notizie di lui (se è sposato non dirmelo mai mai), e specialmente vederlo e dirgli che lo saluto, che gli voglio sempre bene, e sentire se gli importa e cosa pensa di me. Lo faresti, Adriana? Pensa (?) ma non mi importerebbe nulla se lui ti trovasse tanto bella.

Adriana cara, tutto è così scuro in me, mi sembra come se fosse venuto il terremoto di notte e ora fra le rovine cominciassero ad apparire delle luci, ma non si sa ancora se siano fuochi o l'alba. Sai, prima credevo e praticavo la Bellezza, ora io credo e predico un'altra cosa, e questa è l'Amore. Non ti dico l'Amore dell'Uomo, che è bellissimo, se pure fa tanto male, quanto l'amore di tutti, per tutti, la cortesia verso tutte le persone, perché vive, rispecchiano il volto del Mistero. Adriana, di questa nostra vita breve e oscura possiamo fare a un tratto una cosa bella, amandola e lanciarla nel cielo come una stella. Così io ti prego: insieme a me, insieme a quelli che sentono come me, credi anche tu nella bellezza di questa vita, al di là del nostro piccolo mondo, ama, ama umilmente, esaltati senza fine, cerca di comprendere e bearti del valore del «più breve momento». Guarda che ti dico, Adriana. Se uno cerca soltanto la «sua» gioia, non la troverà mai, perché la gioia è solo un paradiso che si raggiunge con le ali. Bisogna che ci facciamo spuntare un poco d'ali. Tu dovrai continuare a camminare nel mondo, così coraggiosamente come sei entrata, non con lo scopo di divertirti (in senso superiore) ma con quello di diventare leggera e lucente. E sempre, a costo di qualsiasi sacrificio, sii cortese con tutti, tutti indistintamente quelli che ti passano accanto, sorridi a tutti come a Dio e domanda che hanno. Se in fondo alle creature più scure riuscirai a portare una luce questa sarà la grazia, in particolare della immensa gioia che può apparirti. Cara Adriana mi sembra di averti parlata come una matta, ma io sono molto tranquilla mentre ti scrivo così. E per una specie di disperato amore, di ribellione senza pari (?) a un convincimento amaro, che io dico e voglio, voglio assolutamente credere così. Non rivoltarsi al mondo duro, non inginocchiarsi davanti a lui come a un'ostia piena di Dio e adorarlo. Azzurro mondo pieno di creature come te gentili, Adriana, di passerotti, di nuvole (?), di eroi, dove vi sono dei cuori in questo momento così tremendamente felici. E che importa che uno non abbia l'Amore, se l'Amore non esiste (bisogna dare del pane ai passerotti, camminare nella terra come bambini poveri e incantati da un cielo felice). Ho visto sere fa Corrado Pavolini: salutami se puoi il mio caro amico. E vedi Moravia? De Angelis?

Addio, Adriana cara, io adesso devo uscire.

Sta bene e sii per qualche momento meravigliosamente felice (fa un bel sogno).

Addio.

Ti abbraccio.

Tua Anna Maria.

Enrico Prampolini, schizzi preparatori per un ritratto di Adriana, 1941; Enrico Prampolini, Adriana a Capri, 1941.

Parte di questa missiva, insieme ad altre che ricostruiscono il rapporto fra le due donne, recentemente venute alla luce tra le cose della sorella di Adriana Capocci Belmonte, è contenuta anche nel libro di Sergio Lambiase, Adriana, Cuore di luce, recentemente edito da Bompiani, così come vi sono stati pubblicati altri brani tratti da diversi carteggi di amici artisti e di famigliari di Adriana. A questo volume, reso possibile dalla consultazione dell’archivio privato della de Luca, si rinvia anche per l'esaustivo quadro ivi tracciato del clima culturale ed artistico della Napoli degli anni trenta e quaranta.

Giulio Ulisse Arata, un piacentino a Napoli

Se Adolfo Avena fu l’eclettico scenografo delle architetture residenziali monofamiliari del Vomero degli anni venti, era stato invece il piacentino Giulio Ulisse Arata (1881–1962), di vent'anni più giovane, a occuparsi a inizio secolo dell’architettura residenziale borghese della città bassa, prossima al mare, spingendosi fino ad Agnano (dove è suo il magnifico Complesso Termale), prima di lasciare definitivamente Napoli per Milano, città in cui avrebbe poi realizzato i suoi ben noti capolavori, dal Palazzo Berri-Meregalli di via Cappuccini, al complesso ospedaliero di Niguarda.

Napoli, Giulio Ulisse Arata, Palazzo Mannajuolo, 1909-1911, via Filangeri, a destra, dettagli dello scalone elicoidale.

Giulio Ulisse Arata era approdato a Napoli per svolgervi il servizio militare, ma fu talmente stregato dal fascino dalla città, da decidere di abitarvi e di muovere proprio lì i primi passi della sua vita professionale. Eletto come proprio architetto dalla borghesia nascente, diventerà presto l'assoluto protagonista dell’urbanizzazione dei nuovi quartieri residenziali, che egli concepirà, in perfetta sintonia con il genius loci napoletano, ovvero come fossero lo scenario del teatro della vita quotidiana.

Il suo capolavoro è sicuramente Palazzo Mannajuolo in via Filangeri, realizzato tra il 1909 e il 1911, in collaborazione con l’ingegner Giuseppe Mannajuolo, proprietario del suolo. In questo edificio l'architetto piacentino, fattosi napoletano, unisce in un audace connubio, mai sperimentato prima, il virtuosismo decorativo del Liberty a un pragmatismo funzionale proto-razionalista nella distribuzione degli spazi, cui va aggiunto l’arditissimo impiego del cemento quale materiale eletto da costruzione.

Questo palazzo, già di per sé pietra miliare nella storia dell'architettura, custodisce, inoltre, al proprio interno un altro gioiello, la meravigliosa scala ad andamento ellittico, un vero e proprio miracolo tecnico e artistico, che lo ha reso famoso, un'audacia strutturale e stilistica che per moltissimo tempo ha costituito un punto di riferimento per gli architetti di tutta Europa.

Ma questo palazzo-scrigno riserva anche un'altra sorpresa. Giulio Ulisse Arata, con una modernità senza precedenti, in perfetta sintonia con lo spirito della città cui è destinata, concepisce infatti, tra gli ambienti interni di questa architettura, uno spazio ampio da deputare a teatro. Sarà poi il proprietario-committente, Giuseppe Mannajuolo ad edificarvi, nel 1929, il cinema-teatro Kursaal (oggi cinema Filangeri), uno luogo divenuto ben presto il sacro tempio della recitazione napoletana, in cui Eduardo de Filippo ha messo in scena, con la Compagnia del Teatro Umoristico- I De Filippo”, (di Eduardo, Peppino e Titina, tutti e tre figli illegittimi di Eduardo Scarpetta) le sue commedie capolavoro, anima culturale della Napoli del Novecento, punto di riferimento di tutti gli appassionati di teatro, tanto di quelli di estrazione popolare, quanto degli intellettuali.

Fu proprio al Kursaal di Palazzo Mannajuolo, infatti, che fu messa in scena per la prima volta, il 25 dicembre 1931, la commedia Natale in casa Cupiello, che fin da subito ottenne uno strepitoso successo, al punto da essere replicata, dai nove giorni di cartellone che erano stati preventivati, addirittura per nove mesi e più.

Chi recentemente ha saputo cogliere appieno la vocazione di questa architettura, quella sua anima teatrale tanto simile a quella propria della città in cui sorge e a quella della gente che la abita, è stato Ferzan Özpetek, che l’ha scelta come una delle location del suo ultimo film, Napoli Velata, in lizza per il Leone d'Oro alla prossima Biennale del Cinema di Venezia.

Così, a proposito della scala elicoidale di Palazzo Mannajuolo, ha scritto il regista turco-italiano:

“La scala ellittica di Palazzo Mannajuolo la immagino da sempre come la spirale di una galassia, la rappresentazione metaforica di un microcosmo compresso chissà come tra le mura di un palazzo.

Nelle prime sequenze del film, la scala si avvolge ipnotica e solenne, e appare come un grande occhio disincarnato che scruta il destino dei protagonisti della storia; le rampe vertiginose che si arrampicano verso un chiarore abbagliante o che sprofondano nel buio di una voragine sono spazi fisici che alludono a stati d’animo. È su quei gradini che Eros e Thanatos consumano la dissoluzione della famiglia di Adriana (che curiosa coincidenza con il nome dell’altra protagonista di questa trilogia napoletana!), da quel momento lei diventerà consapevole che tutto ciò che è vivo porta implicitamente dentro di sé la sua fine.”

Questi tre scenari, datati a tre tempi storici differenti all’interno del medesimo secolo, non fanno che confermare il fascino e la ricchezza culturale di Napoli, una delle più belle, vivaci e ammalianti città del mondo.

Vorrei concludere con un passo della Ortese, tratto da Il mare non bagna Napoli:

“Di solito, giunti a Napoli, la terra perde per voi buona parte della sua forza di gravità, non avete più peso né direzione. Si cammina senza scopo, si parla senza ragione, si tace senza motivo.”