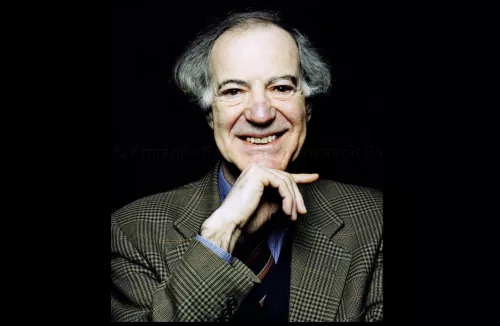

Ritratto di gruppo con filosofo / Salvatore Veca e le ochette

Salvatore Veca ci ha lasciati. Salvatore Veca, il filosofo che fece suo il celebre incipit della Teoria della giustizia di Rawls: «La giustizia è la prima virtù delle istituzioni come la verità lo è dei sistemi di pensiero». Giustizia e verità furono i suoi fari, anzi a Veca riuscì di fonderli insieme, riuscì di trasformare la verità, da pura virtù dei sistemi di pensiero, a virtù della comunità, più vicina a una verità come condivisione, come consenso, come giustizia: la verità come risposta riuscita a ciò che vi è, così come le azioni giuste sono risposte riuscite a ciò che vale.

Salvatore Veca propose una filosofia ospitale e accogliente, quasi un approdo sicuro dopo le fatiche della navigatio philosophiae, una filosofia, per dirla con un concetto riassuntivo, urbana, insieme cittadina e cortese. Milano fu il luogo della sua attività principale, ma da Milano il suo pensiero si è irradiato e ha agito in tanti luoghi e in tante menti, vivificandole e corroborandole.

Salvatore e le ochette

La mia compresa. Questo è un ricordo di Salvatore e insieme un riconoscimento sentito di quello che egli fu per noi: una specie di fratello maggiore/padre, a seconda dell’epoca e dell’età relativa. Specialmente per la nidiata di cui feci parte io. Nidiata di ochette che aprirono gli occhi alla ricerca e alla riflessione filosofica in anni, durante i quali, e poi ancora a lungo, in Italia – si ricordi – non esisteva il dottorato, e si trovarono davanti Salvatore. Non esagero se dico che ci insegnò a pensare e a riflettere, anche perché si prendeva tempo per parlare con noi. Noi eravamo i borsisti della Fondazione Feltrinelli della seconda metà degli anni ‘70, e poi altri giovani studiosi e ricercatori che lavoravano da soli o insieme in una sorta di «cooperativa filosofica».

Le ragazze di via Romagnosi e «le scarpe di Veca»

Alcuni di questi sono più vicini a me che ne parlo: tra quelli di cui conosco meglio i particolari ci sono le donne: le giovani donne che eravamo e le donne mature che siamo diventate.

Ci cercavamo, ci telefonavamo, ci incontravamo, stavamo insieme per affinità, per solidarietà, per simpatia, per incoraggiarci l’una con l'altra: Cristina Bicchieri, Anna Elisabetta Galeotti, Nadine Celotti, io. E ovviamente Antonella Besussi. Antonella con la quale ci eravamo comprate, lei e io, «le scarpe di Veca». Eravamo infatti riuscite a trovare un modello femminile, con un po' di tacco e leggermente a punta, delle scarpe che portava Salvatore, che era sempre elegante, sempre un signore anche coi jeans e la giacca strapazzata e portava scarpe di cuoio e di pelle marrone, con le stringhe e una mascherina bucherellata in punta. Meravigliose. Io le mie le ho ancora e pur se non le metto mai non riesco a buttarle via.

Antonella, non so se le abbia ancora. So però che, parlando di Veca alla facoltà di Scienze politiche di Milano, ricorda «l'effetto su studenti e studentesse di un insegnamento poco rituale ma sempre raffinato, le code al ricevimento, i nostri uffici vicini in quello che allora era il Dipartimento di Sociologia in via Conservatorio 7, gli studenti che passavano prima da me per alleggerire la timidezza, l'ufficio di Salvatore avvolto nel fumo di Gauloises alle 8.30 del mattino...».

Torno alla Milano dei primi anni '70 e a me che con Veca avevo fatto un esame di Filosofia teoretica all'Università Statale, quando Salvatore era, insieme a Pieraldo Rovatti, giovane assistente di Paci e osservava perplesso gli sforzi del maestro di conciliare Husserl e Marx (del resto, perché no, se Elizabeth Anscombe in quello stesso torno di tempo cercava di tenere insieme San Tommaso e Wittgenstein, erano anni audaci!). Qualche anno dopo, feci domanda per una borsa di ricerca della Fondazione Feltrinelli di Milano per l'anno accademico 1978-79 e mi presentai al colloquio, vinsi la borsa, l'unica per la categoria «filosofi», ma con me la vinse anche Cristina Bicchieri e così ci toccò dividere a metà il già magro emolumento.

Il vestito rosso

Non tardai a conoscere e ad apprezzare la mia esuberante «rivale», Cristina, che divenne da allora una cara amica, un po' persa di vista, così è la vita. Fu lei ad accompagnarmi a scegliere il vestito col quale avrei dovuto parlare alla Fondazione San Carlo di Modena, nell'ottobre del 1980, in un convegno sulla razionalità nelle scienze sociali. Vi parteciparono tra gli altri Claudio Pizzi, Stefano Zamagni, Marco Santambrogio. Salvatore Veca parlò della razionalità in Max Weber, io affrontai la razionalità in Leibniz. Indossavo in effetti il vestito rosso squillante che Cristina mi aveva fatto comprare con la motivazione che essendo io di piccola statura e tendente a scomparire per la paura del pubblico, con quel colore addosso non sarei potuta passare inosservata.

Poi un giorno compare alla fondazione Feltrinelli «la Betty», Anna Elisabetta Galeotti, studiosa, vivace, creativa e bella, coi capelli neri come l'ebano e gli occhi azzurri come il cielo. Con Betty si discuteva appassionatamente di filosofia politica e poi ci si concedeva i pettegolezzi sulle storie d'amore di questo e quella. Nessuna di noi aveva trent'anni.

Veca, referente filosofico e fratello maggiore

Veca era il nostro referente filosofico, una specie di autorità di cui temevamo il giudizio – rigoroso, sempre: persino l'invito rivolto a esterni a partecipare ai seminari doveva passare al suo vaglio – e di cui ambivamo l'approvazione. Lo credevamo potente, anzi onnipotente: soltanto molto più tardi ci apparve per quello che era, un fratello maggiore (aveva una decina d'anni più degli altri, talvolta non più di quattro o cinque), la cui potenza era prevalentemente maieutica, non certo accademica. Parlare con lui era un momento di formazione, di arricchimento intellettuale, di esplosione di creatività; quei colloqui erano una fonte di profitto culturale reciproco e infatti Salvatore nei suoi libri ringraziava i partecipanti ai seminari, gli studenti ecc., mentre allora ci sembrava che fossimo soltanto noi in debito per gli stimoli che da lui ricevevamo.

«Salvatore – scrisse Marco Santambrogio – era un gran personaggio. Inizialmente aveva inclinazioni soprattutto letterarie. Aveva frequentato Strehler e il Piccolo Teatro di Milano. Poi si era laureato con Paci con una tesi su Kant. Aveva cominciato a occuparsi di filosofia politica dopo il ’68. Poi la direzione dell’Istituto Feltrinelli, la sua amicizia con Tomas Maldonado e la famiglia Feltrinelli, il suo coinvolgimento col PCI e con i politici nazionali, sempre con un’eleganza e una sicurezza che mi riempivano di ammirazione».

Dal marxismo alla teoria della giustizia

Non bisogna dimenticare che in quell'ultimo scorcio degli anni '70 del Novecento la filosofia si stava affrancando sia dal pensiero forte – nel 1975 era uscito Il pensiero senza fondamenti, di Aldo Gargani, nel 1979 sempre Gargani aveva curato la raccolta di saggi Crisi della ragione, che ospitava, a fianco dei contributi di Bodei, Badaloni, Viano, Ginzburg e altri, un saggio dello stesso Veca dal titolo Modi della ragione – nonché dal pensiero marxista, sul quale sempre Veca, nel 1977, aveva pubblicato il Saggio sul programma scientifico di Marx. Poi, nel 1982 compare, di Veca, La società giusta, nel 1985, Questioni di giustizia. Che cosa era successo nel frattempo? Era successo che da varie parti era giunto a Veca lo stimolo a occuparsi di Rawls, e Salvatore ebbe la prontezza e l'acume di riconoscere la genialità del pensiero di Rawls, consistente nel coniugare i principi liberali col principio di eguaglianza mettendo il tutto sotto l'ombrello della giustizia. Altri stimoli a leggere Rawls arrivavano da altre fonti ancora. Ecco entrare infatti nella storia Sebastiano Maffettone, che nella seconda metà degli anni '70 abitava a Oxford insieme a Marco Mondadori.

Scrive Sebastiano a proposito di quel periodo: «Ricordo come fosse ora la faccia di Marco che buttò sul tavolo dove stavo studiando il libro (A Theory of Justice), dicendo: "Secondo me, questo è un libro che fa per te". Mai frase fu più veritiera. Cominciammo a leggerlo insieme. Dopo un po' decidemmo che eravamo a contatto con il paradigma "giusto". E pensammo che dovevamo parlarne con Salvatore. Andammo da Oxford a Milano con la Giulietta di Marco. Ci vedemmo con lui al bar che stava vicino all'Hotel Principe di Piemonte, e parlammo a lungo.

Era in questione lo svecchiamento della cultura italiana e il suo rinnovamento tramite un paradigma lato sensu social-democratico al posto dello storicismo-marxismo-cattolicesimo italiano. L'impresa non era minimale, ma eravamo giovani e ambiziosi... se il progetto riuscì in alcune sue parti il merito principale è di Salvatore. Era l'unico che aveva allora autorevolezza, riconoscibilità e affidabilità. Così riuscì a formare il gruppo dove io ho conosciuto Antonella, Elisabetta, Tito Magri, Giulio Giorello, Paolo Martelli, Francesca Rigotti e tanti altri. C'era un consenso straordinario sugli obiettivi di fondo. E Salvatore fu il primo a capirlo e l'unico capace di creare il gruppo. Ci vedevamo presso la Fondazione Feltrinelli».

Rawls alla Feltrinelli

La mia copia del libro di Rawls io l'avevo acquistata in Inghilterra; sulla prima pagina spicca infatti la mia firma e una data, 1979. Discutevamo della teoria della giustizia, come pure del ruolo dell'Illuminismo in rapporto a ragione e verità, con Veca, nel suo studio in Fondazione, e poi tra di noi anche nelle vacanze intelligenti che facemmo per alcune estati di seguito a Cambridge, studiando intensamente nella Library dell'Università, giocando a pallavolo e intersecandoci con altri personaggi che giravano lassù, prevalentemente gli «economisti napoletani» quali, tra le ragazze, Lilia Costabile.

Rawls aveva il vantaggio di presentare un’«utopia realistica», ragionevole, realizzabile. Tutti diventammo chi più chi meno rawlsiani e così ci dichiaravamo, non potendo più dirci completamente marxisti. «L'incontro con il paradigma della giustizia fu illuminante» per Veca e per noi che con lui lo venivamo a conoscere e a discutere. Esso presentava argomenti e ragioni «a favore di una prospettiva politica di sinistra, che mantenesse lealtà a un nucleo di valori di base e revocasse fiducia allo zelo conservatore della devozione ideologica».

Decenni dopo ci sarebbe stato chi avrebbe cercato di mettere anche Rawls nella soffitta in cui si pensava di aver messo definitivamente Marx, in nome di un paradigma di giustizia non egualitarista. Altro che soffitta, Rawls e Marx si tengono invece allegra e dotta compagnia nel salotto buono, circondati di libri, magari accogliendo in visita Kant, del quale pure c'è stato chi ha cercato di mandarlo ad ammuffire tra la polvere. Il capolavoro di Rawls venne tradotto in lingua italiana, grazie all'intercessione di Veca, e pubblicato dal Saggiatore, con prefazione di Sebastiano Maffettone, nel 1982.

I ragazzi di via Romagnosi

E con il nome di Sebastiano Maffettone apriamo la strada ai compagni di studio e di lavoro, ai ragazzi di via Romagnosi: Dario Borso che portò il suo amico Franco Marcoaldi, con la sua aria bohèmienne e il suo svolazzante impermeabile grigio; Pasquale Pasquino, e poi Tito Magri e Michelangelo Bovero. E Marco Santambrogio, Con loro si discusse di giustizia come equità anche negli austeri locali del Palazzo della Normale a Cortona (c'erano anche Norberto Bobbio, Alessandro Pizzorno, e Remo Bodei e il fraterno amico di Salvatore Marco Mondadori, del quale Salvatore affermava che aveva la «passione dell'intelligenza»). Di quelle giornate a Cortona ricordo le relazioni, le domande, i dibattiti e poi la sera, imperversante un temporale, i canti (Anna Elisabetta Galeotti e io interpretammo a due voci I marinai di Dalla e De Gregori).

L'apertura salvifica di «Salve»

Anche con Dario Borso e Pasquale Pasquino (che aveva portato Giovanna Procacci, e questa Lapo Berti) ci si rincorreva a Milano a casa dell'uno o dell'altro a parlare di giustizia, equità e uguaglianza magari a colazione nella cucina di Dario Borso. Dario che studiava il danese per poter leggere Kierkegaard in versione originale, pazzo quanto Tabucchi col suo portoghese pessoano.

Pasquale Pasquino ci parlava di Foucault, ai cui seminari parigini egli prendeva parte, aprendoci spiragli su un mondo quasi iniziatico, coi partecipanti che sedevano in cerchio e in mezzo stava lui, Foucault, col suo maglioncino azzurro, che interveniva, approvava, correggeva, integrava. E poi però di nuovo tutti alla Feltrinelli, per i seminari e le conferenze, o nella sala del primo piano o in quella della biblioteca ad ascoltare Tito Magri che portava i suoi contributi su Hobbes e Michelangelo Bovero che sviluppava il neocontrattualismo.

Anni particolari

Erano quelli – da non dimenticare – anni particolari, anni che sarebbero stati chiamati, dopo l'uscita del film di Margarethe von Trotta, nel 1981, e proprio in riferimento al titolo della pellicola, «di piombo». Anni in cui Milano era spesso travolta da guerriglie urbane e capitava di seguire seminari mentre arrivavano dalla strada gli urli delle sirene della polizia e delle ambulanze.

Era importante in quegli anni tracciare un varco verso una teoria della giustizia liberal-egualitarista portandoci dietro del marxismo la irrinunciabile critica allo sfruttamento e all'alienazione ma abbandonando, ognuno coi suoi tempi e i suoi modi, la zavorra di uno stretto materialismo storico. Grazie a Veca e alla cooperativa filosofica eravamo riusciti a non accettare più tutte le tesi di Marx ma insieme a riconoscere l'importanza dell'utopia marxiana, ad immaginare altri mondi possibili proprio passando attraverso l'utopia realizzabile di Rawls.

Veca a Firenze

L’incontro con Salvatore, per «la seconda ondata», di qualche anno più giovane, avvenne a Firenze. Salvatore arrivò in quella città nel 1986, rimanendoci fino al 1989. «Erano gli anni in cui Firenze – scrisse Ingrid Salvatore – cominciava a soffrire il complesso della città di provincia, da cui si era sentita al riparo sino ad allora. Salvatore vi portava aria decisamente nuova, di cui non solo l’Università, ma anche la città fu assai curiosa. All’Università cominciarono i corsi su Rawls, da subito assai frequentati: ma con Salvatore arrivò anche l’invito a concepire la filosofia politica come una sfida sugli argomenti e non sui partiti presi».

Nell'ultimo periodo fiorentino di Veca, e precisamente nel 1989, scendeva bel bello lungo via Bolognese un altro protagonista di questa storia, Ian Carter, nato e cresciuto in Inghilterra, ma che frequentava allora il suo primo anno di dottorato all'Istituto Universitario Europeo a Fiesole. Ian si era recato al dipartimento di Filosofia dell'Università in cerca di filosofi politici, curioso di sapere qualcosa della filosofia italiana e desideroso di uscire dalla gabbia dorata della Badia Fiesolana; scoprì così che un tale prof. Veca teneva un corso su «libertà ed eguaglianza» (Berlin, Williams, Nagel ecc.). Il nostro ingenuo inglese ventiquattrenne pensò che insegnare queste cose (che coincidevano felicemente anche con il suo tema di ricerca) fosse normalissimo; soltanto dopo capì che quel corso, inserito nel contesto filosofico italiano, era qualcosa di assolutamente insolito e innovativo.

Guerre teoriche e reali

Il momento storico e gli scenari politici erano mutati: erano gli anni '90 e la cooperativa, che non aveva mai smesso di riunirsi, si incontrò nuovamente nel luglio del 1994 ad Ascona, in Svizzera, sul Monte Verità, con la presenza anche in questo caso di Norberto Bobbio, il «senatore». In quei primi giorni di luglio si tenevano non so dove i campionati mondiali di calcio e anche Bobbio li seguiva. Bobbio cui tutti guardavamo con grande rispetto e un poco di tremore, e che era persona attenta e amabile.

Al Seminario di Ascona si ascoltarono e si commentarono le relazioni di Sandro Barbera, Remo Bodei, Luigi Bonanate, Michelangelo Bovero, Marco Revelli, Salvatore Veca, Ermanno Vitale su La teoria politica fra sfide globali e risposte locali. Pace e guerra in questa fine secolo. Anche in questo caso prassi e teoria erano legate: nel 1990-1991 c’era stata la prima Guerra del golfo, che oppose una coalizione di svariati stati, sotto l'egida dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti, all'Irak, dopo che questi aveva invaso il Kuwait; una guerra considerata dai più – anche da Veca in ogni caso – «giusta», secondo le categorie di Michael Walzer (altro grande patrono della cooperativa), in quanto di reazione a una aggressione. Nel 1994 inoltre imperversava la guerra in Jugoslavia, durante la quale, anni dopo, nel 1999, la Nato avrebbe sganciato le sue bombe all'uranio impoverito con la benedizione di D'Alema ma senza autorizzazione dell'ONU.

Veca a Pavia

Lo spirito che animava via Romagnosi venne condiviso anche dagli allievi pavesi di Veca, Emanuela Ceva e Ian Carter. Anche Emanuela riconosce Veca come il padre e lo «sparring partner» di tutte le sue riflessioni filosofiche, il saggio Socrate che nella discussione ne migliorava le idee, il maestro dal quale cercare approvazione e rispetto alle idee del quale cercare di affrancarsi per trovare la propria strada filosofica. A Pavia Veca fu sempre stato amato dagli studenti per le sue lezioni generose di dotti riferimenti e di idee audaci: «Ricordo che agli esami erano tutti ammirati (e un po' intimoriti) dal fatto che lui “chiedesse la tua opinione”, ascoltandola e prendendola molto sul serio. Accanto alla sua finezza intellettuale Veca ha donato all'accademia pavese il suo impeccabile gusto architettonico seguendo in prima persona i lavori di ristrutturazione dei locali della Facoltà di scienze politiche, del Collegio Giasone del Maino (e dei suoi giardini) e, ultima impresa, del Palazzo del Broletto che ora ospita lo IUSS. Questa passione per l'architettura mi ha sempre colpita molto per la stessa autorevolezza e per lo stesso gusto nella ricerca dei dettagli che ne ha caratterizzato anche l'impresa filosofica».

A quei tempi Salvatore stava lavorando al libro Dell'incertezza, che sarebbe uscito nel 1997. Un libro che Veca definiva un vagabondaggio alla Montaigne, guidato in alcuni punti della bussola del caso, e dove l'incertezza oscilla tra gli estremi della tragedia e della bellezza, bilanciandosi nella tensione tra il desiderio di certezze rassicuranti e l'impossibilità di vivere nel mondo congelato della certezza.

Il pluralismo di stili e di pensieri

Intorno a Veca si raccolsero gli amici della giustizia, della libertà, della democrazia, delle costituzioni, del liberalismo politico, nel linguaggio suggestivo dell'ospitalità. Per usare modi di parlare di Veca potremmo dire che, nel contesto più propriamente politico o filosofico politico è importante far parte di una comunità politica, comprenderne per intersezione alcune interpretazioni e credenze: non tutte, si badi bene. Perché se condividessimo tutto come duplicati clonati non ci sarebbe spazio per il pluralismo e nemmeno per le controversie e le incertezze che invece ci sono ed è bene che vi siano. Veca ha sempre giustificato il pluralismo di controversie e incertezze allo stesso modo in cui ha sempre giustificato e approvato – e la cooperativa con lui – il pluralismo di stili di vita e di pensiero: moralmente preferibili in quanto più ricchi e differenziati.