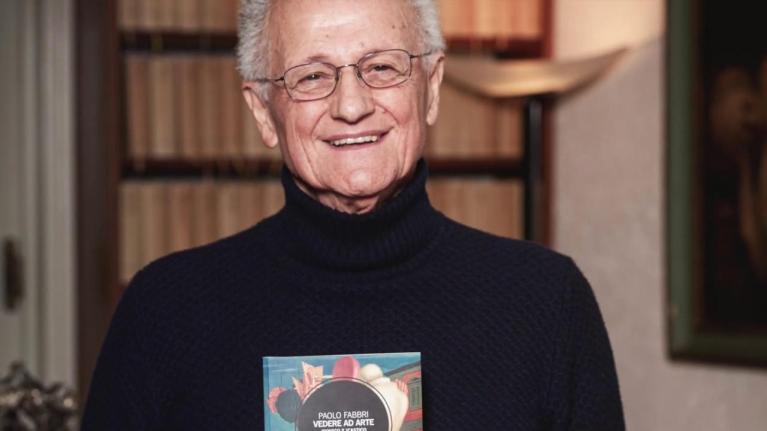

Per una semiotica marcata / Paolo Fabbri, Biglietti d’invito

Il due giugno del 2020, poco più di un anno fa, veniva a mancare Paolo Fabbri, eccezionale testimone dell’avventura intellettuale semiotica novecentesca. A un anno da quel triste giorno si moltiplicano proposte e progetti che provano a unire i puntini dei tanti percorsi imboccati nel corso della sua vita di studioso, ricercatore, intellettuale. A far da fil rouge fra queste iniziative è una chiamata alla riflessione intorno al problema di come continuare, ovvero di come mettere a frutto la sua eredità materiale (le migliaia di libri che stanno diventando una biblioteca a Palermo) e spirituale. È in questo quadro che si inserisce Biglietti d’invito. Per una semiotica marcata, a cura di Gianfranco Marrone, appena pubblicato nella collana Campo Aperto di Bompiani. Libro che ha un titolo tutto un programma, i cui esiti riverberano in me attraverso il filtro potente delle memorie personali (sono uno fra i tanti studenti folgorati dai suoi “biglietti d’invito”) frammisto al senso umano di mancanza che si prova quando si perde una persona cara. Ogni riflessione generale, allora, non potrà che presentarsi a me attraverso questo filtro e questa enigmaticità.

La prima cosa che mi viene in mente per entrare in tema è una chiacchera in un momento di pausa fra un’attività e l’altra. A margine di uno dei tanti seminari che teneva a Palermo, mi confessò come una delle peculiarità della sua condotta di professore che più confondeva i suoi colleghi fosse il fatto che egli, con gli esponenti del pensiero filosofico di cui si tratta all’università, mantenesse una sorta di conversazione aperta, chiamandoli in causa non tanto come autorità da cui far discendere una qualche verità (ipse dixit) quanto come compagni di merende, in un atteggiamento vivacemente pugnace quanto scanzonato. Era quest’aria di famiglia, la ruvida schiettezza della sua loquela di fronte ai grandi del pensiero a mettere a disagio i colleghi. Essi lo guardavano, in un misto di stupore e invidia, scomodare Nietzsche o Foucault, Platone o Aristotele, senza mai avere il coraggio di buttarsi nella mischia, mostrandosi riluttanti ad accettare il suo biglietto di invito alla conversazione.

Fabbri questa diffidenza dei suoi colleghi, e il senso di estraneità che ne discendeva, lo rilevava con rammarico. Ma poco male, se è vero che erano gli studenti a essere i reali destinatari dei suoi biglietti, i veri invitati. E di studenti ne aveva molti, dispersi in ogni angolo del globo in cui si fosse trovato a insegnare. Come ricorda Stefano Bartezzaghi, direttore della collana e suo allievo al DAMS di Bologna, nella bella introduzione, per gli studenti Paolo Fabbri era innanzitutto una voce. Stridula. Marcata. Che spiccava rispetto alle altre. E annunciava un corpo, smilzo e capelluto. Oltre che un gesto: lo scanzonato mettersi a tu per tu che faceva impallidire i colleghi, affascinava i suoi allievi, che venivano educati a mantenere nei confronti della cultura un medesimo atteggiamento, quello di chi senza troppi riguardi scrolla la polvere dalla storia del pensiero per metterla, in azione, letteralmente in gioco.

E allora seguire le sue lezioni significava srotolare intere bibliografie, mettendo in connessione autori lontani nel tempo e nello spazio, diversi per formazione e campo d’azione, oltre che per modalità espressive e medium utilizzato. A suggello di tutto ciò arrivavano interminabili liste di libri (provate a scorrere le 40 pagine di referenze in questo volume) da cui ognuno avrebbe poi piluccato a piacimento, proprio grazie al biglietto di invito che da Fabbri gli era stato recapitato. E, d’altra parte, senza rendersene conto, imparava anche un metodo di lavoro che era quello della “semiotica marcata”, per cui il semiologo assume il ruolo di garante e intercessore della reciproca intellegibilità dei discorsi, andando oltre la superficie per rivelarne la posizione politica, il terreno comune oltre le differenze retoriche di superficie, oltre ogni specialismo. Di un tale atteggiamento ognuno si porta il suo ricordo.

Per coloro i quali hanno frequentato i suoi corsi negli anni 90 rimane indimenticato, per esempio, il suo “affondo” sulla guerra, di cui adesso rimangono carte e appunti in attesa di essere schedati nella nascente biblioteca palermitana a lui intitolata. Ma basta scorrere le pagine di questo ricco volume per toccare con mano come per ognuno dei saggi in esso contenuti (biglietti di invito, per l’appunto), che inanellano temi diversissimi – da Wikipedia all’improvvisazione jazz, da Pinocchio agli zombie, da Arcimboldo a James Bond… –, si dipani ogni volta una nuova conversazione, resa possibile soltanto dalla sua intercessione, dalla sua instancabile attività di segugio-lettore forte, di scrittore transitivo, interessato a gettare oltre l’ostacolo dell’intraducibilità la speculazione critica.

Ma che cos’è una semiotica marcata? Qual è il metodo di una tale intercessione? A spiegarlo ci pensa Gianfranco Marrone nella postfazione al libro. La marcatezza è un fenomeno messo in luce dalla linguistica, disciplina che Fabbri non si stancava di considerare a fondamento della scienza della significazione contro le derive filosofiche del suo dirimpettaio Eco. Un termine marcato è quello che esibisce una qualità specifica per cui può essere identificato rispetto agli altri termini che non la posseggono, in modo che l’assenza di quella proprietà sia tanto significativa quanto la sua presenza. Prendiamo il plurale inglese. Come è noto esso è dato dall’aggiunta della s a un qualsiasi nome. È proprio il fatto che i termini plurali siano marcati con la s a rivelare la natura significante di quelli che la s non esibiscono. Il fatto di non possedere la s significa che essi sono singolari, o, se si vuole, non plurali. Si capisce come il primo vagito del senso non sia nell’opposizione fra termini aventi qualità opposte (buoni versus cattivi) quanto quello fra uno sfondo indeterminato (non marcato) e un termine che fa una fuga in avanti staccandosi dal resto, sottolineando la propria differenza, ostendendola di fronte al prossimo. Sebbene possa sembrare il contrario, è, infatti, il termine non-marcato a costituire la norma, a determinare lo spazio comune; è il non-marcato il modo del potere, l’ovvio così ovvio che non ha nemmeno bisogno di essere detto.

Ed è forse proprio l’insofferenza verso l’ovvio – di cui si vuole già, a partire da Roland Barthes, denunciare il carattere opprimente per il singolo e oppressivo per la società – a ispirare la nascita della disciplina semiotica. Di fronte alla melassa in cui tutto è uguale a tutto, si può scegliere, allora, di prendere posizione, attraverso il gesto politico fondamentale di segnare la differenza. Differenza, per esempio, rispetto alla regressione della semiotica palesemente non marcata a corpo indeterminato, senza una posizione epistemologica, un quadro teorico, una metodologia, un’apertura al mondo sensibile dell’esperienza, una poltiglia pop, cultural, in cui tutto può andare con tutto e basti affermare di fare semiotica per essere considerati semiologi (e trovare un posto all’università). È la malattia della semiotica dei nostri anni, la sua deriva pop senza posizione, senza epistemologia, che finché ci sono stati, insieme, i maestri Fabbri ed Eco hanno sempre combattuto.

È solo con un sodale spirito di gruppo, con un noi marcato (cfr. il saggio sull’identità) che può strutturarsi un progetto semiotico che aspiri a diventare una teoria della cultura: è così che la semiotica marcata diventa un programma collettivo, in cui ognuno si intesta una parte del lavoro, specializzando la propria expertise ora sugli aspetti epistemologici, ora su quelli teorici, metodologici o empirici, contribuendo a ricucire, grazie al proprio contributo, gli anelli mancanti che legano insieme la struttura del senso, parola chiave che marca la vocazione fenomenologica di una tale missione.

Ma questo noi – lo si è visto – arriva come una chiamata individuale. La semiotica marcata è, infatti, una semiotica emotiva, intensa, che pervade la persona, i suoi affetti, la sua individualità. È per questo che è delicata. La delicatezza è forse la qualità che più di ogni altra contraddistingue il pensiero semiotico di Paolo Fabbri. Prendere la parola (ovvero rinunciare alla comoda posizione, popolarissima in accademia, di non dire niente di pericoloso, di significativo), sembra voler intendere Fabbri, significa indicare – ostendere – la propria fragilità: chi si crede di essere costui che osa marcare la propria differenza? Con tutto il peso esistenziale – che già Roland Barthes avvertiva – di essere marcato e quindi visibile e quindi facile bersaglio.

Ma d’altra parte, ancora più in profondità, la marcatezza è soprattutto una promessa di fedeltà che si fa con se stessi: ti obbliga esserti fedele, a mantenerti intenso, a rifuggire dal pericolo di diluire la tua posizione fino a renderla indistinguibile dal resto. Di fronte a questo rischio bisogna stare all’erta, scegliendo, se è il caso, di rovesciare il tavolo. È quello che Fabbri ha sempre fatto, cambiando mille sedi universitarie nel corso della sua carriera (professore errante ma non chierico vagante), avendo preferito svolgere il suo ruolo intellettuale attraverso mille incarichi e mansioni (ha per esempio diretto centri di cultura molto diversi fra loro come quello di cultura italiano a Parigi o ancora quello riminese dedicato a Fellini) pur di salvaguardare la propria promessa. Avendo pure cambiato settore scientifico – decisione che mai viene perdonata in accademia – per continuare a essere Paolo Fabbri, marcato.