Un’introduzione / L’invasione aliena

Esce in questi giorni da DeriveApprodi (pp. 400, € 25) il secondo Almanacco di alfabeta2, dedicato quest’anno a L’invasione aliena. Dopo il ricordo di Umberto Eco – tra i fondatori della rivista – affidato a Paolo Fabbri, la «cronaca di un anno» riporta una selezione di 128 articoli, fra quelli pubblicati su www.alfabeta2.it da settembre 2015 ad agosto 2016 – illustrati da oltre cento artiste di WAW. Women Artists of the World, selezionate da Manuela Gandini e Francesca Pasini –, ed è preceduta da una sezione tematica costituita da quindici saggi scritti per l’occasione (da Franco Berardi Bifo, Alberto Burgio, Letizia Paolozzi, Maria Teresa Carbone, Lucia Tozzi, Furio Colombo, Fabrizio Tonello, G.B. Zorzoli, Andrea Grignolio, Antonella Moscati, Paolo Godani, Franca Cavagnoli, Valentina Parisi e da Daniele Cianfriglia e Chiara Veltri), da un’antologia di testi d’autore in versi e in prosa (di Gian Maria Annovi, Nanni Balestrini, Gherardo Bortolotti, Alessandra Carnaroli, Gabriele Frasca, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Guido Mazzoni, Tommaso Ottonieri e Laura Pugno) e dalle immagini di Luigi Ontani (con un’intervista al quale la sezione dedicata all’Invasione aliena si conclude). Mercoledì 25 alle 17.30 l’Almanacco verrà presentato a Milano, alla Fondazione Mudima (Via Tadino 26). Interverranno Lelio Demichelis, Giorgio Mascitelli, Jan Reister, Marco Scotini, Lucia Tozzi e i curatori Nanni Balestrini, Maria Teresa Carbone e Andrea Cortellessa.

Si riproduce qui l’introduzione al volume, di Andrea Cortellessa.

People are strange when you’re a stranger

Jim Morrison

Roma, primavera 2016. La periferia profonda della città è punteggiata dai manifesti del candidato fascista, Alfredo Iorio («io unico candidato di destra», dichiara ai giornali; la sua lista si chiama PATRIA), alle prossime elezioni a sindaco della Capitale. Difficile negare l’efficacia comunicativa dell’estrema destra (che, ancora per poco destinata a restare nelle fogne, intanto flette i muscoli con Photoshop). Lo slogan è semplice, icastico, memorabile: FERMIAMO L’INVASIONE ALIENA. Non c’è bisogno di spiegare chi siano, gli «alieni» da fermare a tutti i costi. Sotto lo strillo di testa, infatti, occhieggiano scritte in arabo; al centro dell’immagine un leader dall’aspetto crudele – la barba minacciosa, gli occhi imperscrutabili, l’espressione fredda e determinata – brandisce un’arma resa invisibile dal taglio dell’immagine ma, c’è da scommettere, da taglio e imponente. È attorniato da scherani in passamontagna armati fino ai denti. L’immagine è studiata nei minimi dettagli. Un’accentuata solarizzazione, e il viraggio in un pesante chiaroscuro bianco e nero – da un originale a colori, s’immagina, «frizzato» da qualche video della propaganda jihadista pescato nel «Web profondo» –, rendono ancora più alieni, disumanizzati e spietati, i nemici da combattere. Da notare l’uso in chiave terribilista del colore nero – quello del vessillo del Califfato – da parte dei fascisti. Del manifesto si sono poi visti anche altri modelli, nei quali «alieni» sono definiti di volta in volta – con più ravvicinato utilitarismo elettoralistico – un po’ tutti gli altri candidati (compresa Giorgia Meloni, nel cui bacino elettorale Iorio evidentemente presume di poter pescare qualche voto).

Ph Guido Mazzoni, fermiamo l'invasione aliena, aprile 2016.

Ph Guido Mazzoni, fermiamo l'invasione aliena, aprile 2016.

Non è la prima volta che, in positivo o in negativo, un connotato «alieno» viene attribuito a politici della città. Il sindaco uscente Ignazio Marino – che si era presentato quale homo novus, estraneo alle correnti di partito –, prontamente ribattezzato «er marziano», giusta l’apologo flaianeo (Un marziano a Roma, in Diario notturno, 1956) dopo una breve curiosità ha finito per stufare: fino a che, con pochissimo garbo, gli si è intimato di togliersi di torno (all’indomani della defenestrazione, peraltro, Marino si approprierà del nick mandando in libreria un memoir collo stesso titolo del racconto di Flaiano). E in molti sensi della propria alienità si sono compiaciuti, e continuano a compiacersi, i Cinque Stelle destinati a succedergli in Campidoglio.

Seppur geniale, la campagna sugli Alieni non porta fortuna a Iorio, che raccoglie la miseria di 2795 voti (pari allo 0,22 %). Non importa. Le innovazioni linguistiche, si sa, gettano semi destinati a fruttare nel lungo periodo: a coltivare il senso comune del nazismo prossimo venturo. Nelle pieghe della città meno raggiungibili dalla sempre più sgangherata AMA – per esempio all’imbocco di Via dei Monti Tiburtini, nel sotterraneo della Tangenziale Est – i manifesti che mettono in guardia dall’INVASIONE ALIENA restano tuttora ben visibili. A simboleggiare la persistente valenza di sintomo dell’immagine, e soprattutto dell’immaginario cui fa appello.

La riduzione dell’extracomunitario a extraterrestre, infatti, per quanto raffinata non è che una variante di una retorica razzista di lungo periodo, in passato rivolta di preferenza al regno animale (con particolare predilezione per le scale minuscole, dagli insetti giù verso germi e batteri da disinfestare). In ogni caso – scrive Zygmunt Bauman in Stranieri alle porte, Laterza 2016 – la «disumanizzazione dei migranti spiana la strada alla loro esclusione dal novero dei legittimi titolari di diritti umani».

Non vale a molto ripetere, come da tempo vanno facendo antropologi e genetisti (da ultimo Guido Barbujani in Gli africani siamo noi. Alle origini dell’uomo, Laterza 2016), che il ceppo prevalente di Homo sapiens è nato in Africa, e che dunque a tutti gli effetti «discendiamo dagli africani»; né che tanto l’Homo sapiens che il suo progenitore, l’Australopithecus, erano in origine specie «congenitamente, intrinsecamente migratorie» (Bauman, che si rifà al Kevin Kenny di Diaspora, Oxford University Press 2013). Lo slogan – a sua volta di indubbia efficacia – del leader fascista ungherese Viktor Orbán, secondo il quale «tutti i terroristi sono migranti», andrebbe dunque corretto in «tutti gli esseri umani sono migranti» (con quanto ne consegue).

Senza dire poi che ormai da un secolo e mezzo, quasi, dovremmo sapere che je est un autre: la differenza, la diversità, l’alienità che ci rende stranieri a noi stessi non è che la parte più profonda, nel bene e nel male il connotato meno aggirabile, appunto, del nostro essere umani. Non c’è bisogno che arrivino gli alieni per vedere esplodere conflitti fra classi sociali, generazioni, generi. Da sempre linee e faglie attraversano il mondo, ben più profonde delle frontiere burocratiche e militari.

E tuttavia questa consapevolezza così tipicamente occidentale non vale a molto, temo, se queste righe mi tocca scriverle il giorno dopo la «giornata della vergogna»: cioè la prima manifestazione di popolo – a Goro e Gorino, nella bassa ferrarese – che si sia registrata in Italia contro l’insediamento di profughi. Un piccolo popolo, s’è detto; poche centinaia di persone. Cresceranno. Negli stessi giorni, nella civilissima Francia, si procede allo sgombero della «giungla», a Calais, e alte mura di cemento grigio vengono innalzate ai lati dell’autostrada che porta a Eurotunnel. Nel suo laconico suprematismo, uno scenario da fantascienza distopica: il trailer di una forma di vita destinata a diffondersi sempre più, in questa parte privilegiata di pianeta.

Considerare la siderale stolidità degli slogan razzisti non deve però portare alla simmetrica insipienza di ripetere irenicamente quelli uguali e contrari dell’integrazione, dell’accoglienza, del dialogo. Chi l’ha mostrato nel modo più efficace è stato Jean-Luc Nancy, in un memorabile apologo dal titolo L’intruso (Cronopio 2000). Un testo che non tocca mai esplicitamente temi politici, ma racconta solo del trapianto di cuore subito dal filosofo qualche anno prima. Un intruso, definisce appunto Nancy l’organo estraneo impiantato nel suo corpo, che gli ha salvato la vita ma che quella stessa vita ha messo radicalmente in crisi. Tale è per lui, in generale, lo straniero (il saggio lo aveva scritto in origine per il numero di una rivista dedicato alla Venuta dello straniero): una presenza inquietante, perturbante, che «si introduce di forza con la sorpresa o con l’astuzia, in ogni caso senza permesso e senza essere stato invitato». Non importa che venga naturalizzato, assimilato, che faccia propria la nostra cittadinanza: «la sua venuta non cessa, continua a venire». Più che di un abbraccio o di una fusione – quella degli «orizzonti», di gadameriana memoria, cui si appella Bauman alla fine del suo pamphlet – si tratta di un contrasto, un conflitto, una sfida. Ma è da questa sfida che dipende la salvezza dell’organismo, del corpo sociale, forse dell’intera specie umana.

Lo dimostrano anche – proseguendo e precisando la metafora medica di Nancy – la biologia e l’immunologia: che a loro volta impiegano spesso metafore «politiche». L’horror autotoxicus di cui parla Andrea Grignolio ci avverte che i veri alieni sono già fra noi. Anzi, gli unici alieni da temere siamo noi stessi: massimamente infettivo è il virus dell’intolleranza, della paranoia politica che percorre le società di questo nostro mondo globalizzato in cui vive un’umanità, però, non ancora cosmopolitizzata (come ci mostra Luigi Zoja in Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri 2011). Mentre la biologia sa che un organismo iper-protetto, «cristallizzato» rispetto ai pericoli ma anche alle opportunità (le cognizioni, le risorse, le nutrizioni) fuori di sé, finisce per perdere l’«osmosi con l’esterno» necessaria al «processo di rigenerazione continua» che chiamiamo vita (Antonella Moscati). In tali condizioni, l’organismo deperisce e infine muore. (Una metafora simile era quella di vettore agronomico, rubata a William Carlos Williams, usata dall’antropologo James Clifford nel titolo del suo bellissimo I frutti puri impazziscono [1988], Bollati Boringhieri 1993.)

Della metafora degli alieni, in ogni caso, non interessa qui tanto il tenore quanto il vettore. Che ha a sua volta una storia eloquente. Chi l’ha codificata una volta per tutte è stato, per ironia della sorte, un socialista e pacifista convinto come H.G. Wells, la cui Guerra dei mondi, nel 1898, è da considerare l’archetipo letterario dell’invasione aliena: che nelle innumerevoli riprese posteriori (come L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel, 1956, coi suoi ripetuti remake: si veda Gabriele Frasca, La scimmia di Dio. L’emozione della guerra mediale, Costa & Nolan 1996) s’è infatti colorato di accenti paranoici di tenore xenofobo, particolarmente virulento nel corso della guerra fredda (dove gli alieni, come oggi, sono i nemici infiltrati nella nostra società per divorarla dall’interno). E sì che il più celebre degli adattamenti dal romanzo di Wells, quello radiofonico del quasi omonimo Orson Welles, nel 1938, colla sua implicita ironia nei confronti delle hoaxes mediatiche, le «bufale» sull’alieno percepito – per dirla con Maria Teresa Carbone (l’ultima edizione del romanzo, minimum fax 2016, si segnala appunto per l’inclusione del testo integrale dell’adattamento radiofonico allora curato da Howard Koch) –, era invece a ben vedere fedele alle intenzioni politiche dello scrittore, il quale impugnava la metafora contro l’imperialismo colonialista del suo tempo.

Per Wells gli alieni erano insomma gli eserciti europei che, col loro strapotere militare, avevano ormai completato la conquista del pianeta Terra (a quello stesso 1898 infatti, con la crisi di Fashoda fra inglesi e francesi, si data la compiuta colonializzazione dell’Africa): «prima di giudicarli troppo duramente», scrive dei marziani Wells all’inizio del suo romanzo, «dobbiamo ricordare la devastazione brutale e assoluta che la nostra specie è stata capace di portare, non solo fra animali ormai scomparsi come il bisonte e il dodo, ma fra i nostri progrediti simili. Nonostante la sua apparenza del tutto umana, la popolazione della Tasmania è stata spazzata via in cinquant’anni appena dalla guerra di sterminio combattuta dagli immigrati europei».

Orson Welles, The war of the worlds.

Orson Welles, The war of the worlds.

Se nei decenni successivi, come si diceva, la fantascienza ha premuto spesso il pedale identitario e paranoide nei confronti degli alieni, non sono mancate eccezioni di segno opposto. Anche in periodi «neri» come quello maccartista. Uno dei fulminanti racconti brevi di Fredric Brown mette in scena, per esempio, una Sentinella (il racconto, del 1954, si legge in Cosmolinea B-2, Mondadori 1983) che ci fa capire cosa voglia dire starsene «bagnato fradicio e coperto di fango […] lontano cinquantamila anni-luce da casa», sprofondato in trincea in un «fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano sbarcato» per combattere il «nemico, l’unica altra razza intelligente della Galassia… crudeli, schifosi, ripugnanti mostri». Esseri coi quali è impossibile l’empatia, persino la solidarietà che attraversava i passati fronti di guerra. Dopo averne freddato uno, «il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire […]. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, la pelle d’un bianco nauseante, e senza squame».

District 9.

District 9.

Oppure, per venire molto più vicino a noi, si pensi a un film come District 9, diretto nel 2009 dal sudafricano Neil Blomkamp, che s’ispira a fatti realmente avvenuti durante l’apartheid. Le grandi navi spaziali che appaiono sopra Johannesburg, infatti, non portano fra noi degli invasori, bensì dei profughi: artropodi sporchi, spossati e denutriti dalla traversata interstellare, che prima vengono tratti in salvo dai terrestri ma in seguito sono segregati, vilipesi (la dizione ufficiale, politicamente corretta, li definisce «non-umani»; ma tutti li chiamano «gamberoni»), sgomberati e perseguitati. L’allegoria è chiara, e si fonda – come nel romanzo di Wells e nel racconto di Brown – su un principio di reversibilità: in questo modo la migliore science fiction prosegue una tradizione illustre dell’immaginario letterario, quella del relativismo culturale che – ci ricorda Paolo Godani – ha la sua fondazione nel saggio Dei cannibali di Montaigne, nel primo libro degli Essais del 1580, per poi passare dalle Lettere persiane di Montesquieu, 1721, dai Viaggi di Gulliver di Swift, 1727, e dal Micromegas di Voltaire, 1752 (la cui satira dell’antropocentrismo – che verrà ripresa dal Leopardi delle Operette morali – passa per la visita alla nostra Terra di due veri e propri alieni, esseri giganteschi provenienti rispettivamente da Saturno e da Sirio).

È lo sguardo Da fuori di cui traccia un’importante genealogia l’ultimo libro di Roberto Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa (Einaudi 2016), che ripercorre le tensioni centrifughe del pensiero di un continente, il nostro, che possono consegnarsi a «un’umanità post-europea capace di recuperare i valori universali che l’Europa, accecata dalla luce dispiegata della sua ragione, ha a lungo tradito». Un pensiero che deve necessariamente confrontarsi «con ciò che preme ai suoi confini esterni, fino a penetrare dentro di esso e modificarlo in radice». Ed è per questo che lo deve innervare una teoria – e una prassi rinnovata – della traduzione.

Lo sguardo «alieno», che strania i nostri costumi figurando di guardarli da fuori, diventa il segno più caratterizzante della letteratura che più ci sta a cuore, nell’ultimo secolo e mezzo: e se Kafka, di questo periodo, è forse l’autore per eccellenza è perché ha saputo mutuare, nel suo racconto più celebre, la prospettiva di un uomo trasformato in insetto, per mostrarci quel mondo sconosciuto che è il nostro. La sua capacità di far sua una prospettiva al di là, o al di qua, dell’umano non è semplice esotismo: come dicevano Gilles Deleuze e Félix Guattari nell’epocale Kafka. Per una letteratura minore (1975; Quodlibet 1996), «l’essenza animale è la via d’uscita, la linea di fuga, anche senza spostarsi dalla stanza, anche restando nella gabbia» (memorabile il frammento di Meditazione, 1913, che s’intitola Desiderio di diventare un indiano). La tradizione modernista, peraltro, non deve più impiegare simili artifici prospettici: se è vero che è la differenza, sempre, il suo canone (anche se un suo filone significativo – dal Codice di Perelà di Palazzeschi, 1911, a Teorema di Pasolini, 1968 – s’incentra su visiting angels, «alieni» che irrompono nella nostra società costringendola a ridefinirsi radicalmente).

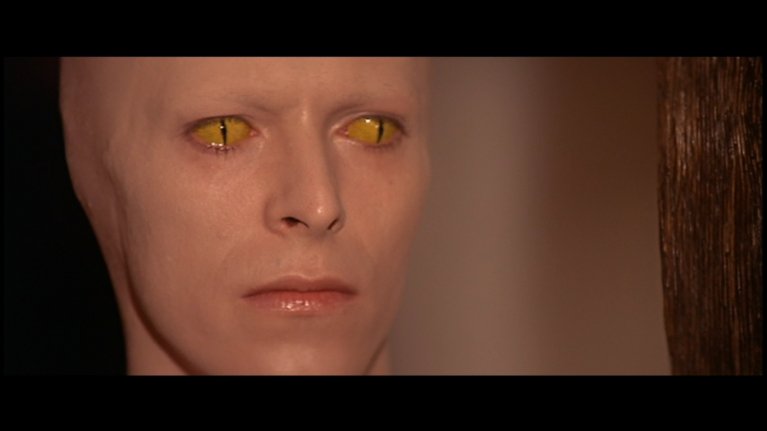

Anche nella cultura popolare della musica rock, nello stesso periodo, sono apparse figure memorabili, recentemente scomparse, come Lou Reed o David Bowie. Simon Critchley ricorda il significato dirompente che per la sua generazione ebbe l’«erotismo alieno» di Bowie: come nel film L’uomo che cadde sulla terra (diretto da Nicolas Roeg nel 1976, dal romanzo omonimo di Walter Tevis), in cui Bowie «si toglie le palpebre, i capezzoli e i genitali per mostrare il suo vero corpo alieno alla sua ragazza Mary-Lou, completamente atterrita, e decidono entrambi di ubriacarsi. Affrontando l’alieno, si affrontava l’alienazione. Per me significava apprendere a fare i conti con la mia sessualità alienata amando l’alieno» (Bowie, il Mulino 2016).

The man who fell to earth, David Bowie.

The man who fell to earth, David Bowie.

Diceva Alfredo Giuliani nell’introduzione ai Novissimi (1961) che «si deve profittare di una poesia come di un incontro un po’ fuori dell’ordinario». Ma già sei secoli prima Petrarca (cfr. Familiares X, 4, 1-3) chiamava la lingua della poesia – al pari di quella delle Scritture – alieniloquium: una lingua altra perché in essa si manifesta – non si può dire che con Lacan – appunto l’Altro. La parola minore della letteratura sovverte le identità riconosciute e non può che riconoscersi, allora, nella figura dello straniero. È il Proust di Contro Sainte-Beuve fatto suo da Deleuze: lo scrittore «inventa nella sua lingua una nuova lingua, una lingua, in qualche modo, straniera».

Non sarà forse un caso se, nella narrazione mitica che il romanticismo fece della nascita della poesia moderna, i poeti provenzali giungessero nelle corti medievali appunto da stranieri: «migranti economici», si direbbe magari oggi, più qualche «rifugiato politico», come sarà Dante nella generazione seguente (quel Dante che tanto se la prende con Maometto, nel XXVIII dell’Inferno, ma che – a quanto pare dai classici studi di Miguel Asín Palacios ripresi da Maria Corti e, più di recente, da Ida Zilio-Grandi – tanto doveva alla cultura dell’illuminato Islam del suo tempo). La sintesi migliore l’ha data Michel Foucault, in un’intervista del 1975 (che ha dato il titolo, di recente, a una silloge dei suoi scritti letterari tradotta l’anno scorso da Cronopio): la letteratura è «la Grande Straniera».

Per molto tempo la letteratura, e le arti in genere, si sono assunte il compito di esplorare questa differenza. Così educando l’umanità a riconoscerla, la differenza, e a sapersi con essa confrontare: senza illudersi di poterla assimilare impunemente, ma – anche – senza paura.

Oggi però l’andazzo è cambiato. Il nostro – in una quantità di discipline ossessionate dal riduzionismo neo-positivista, così come nel senso comune che con questa insegna contrabbanda sempiterni quanto impronunciabili razzismi di ritorno – pare essere il tempo dell’identità. Ma basta aguzzare l’orecchio per udire – ha scritto di recente Adriano Prosperi (Identità. L’altra faccia della storia, Laterza 2016) – «dietro questa parola, apparentemente così semplice e innocua, l’eco sorda della risacca della storia e dei rapporti di forza che ha ripreso a fare intensamente il suo antico lavoro: scaraventa sulle rive più diverse popoli e individui, quando non li cancella inabissandoli nel fondo del mare». Non stupirà allora che anche le arti, negli ultimi decenni, paiano seguire in maggioranza – il famigerato mainstream – una politica dell’identità. A far specie non sono tanto le narrazioni maggioritarie (quelle cioè che riflettono i «valori» delle maggioranze delle quali, francamente, poco ci interessa): sono anche, se non soprattutto, le narrazioni che si vorrebbero minori (in senso deleuze-guattariano), cioè sovversive e sediziose, a risultare per lo più funestate da logiche di rivendicazione, appunto, dell’identità.

Ogni narrazione identitaria, maggioritaria o minoritaria che sia, celebra la ripetizione: confermando cioè, in chi le legge, la coappartenenza all’universo valoriale, antropologico e ideologico di chi l’ha scritta. Si riconosce facilmente una narrazione identitaria: è quella che fa esclamare, a chi legge, è proprio così! l’ho pensato sempre anch’io! Sono narrazioni del ri-conoscimento: nel senso che, leggendole, veniamo a sapere un’altra volta quanto, in effetti, già conoscevamo. Quante narrazioni non fanno altro che ripetere, alla lettera, quello che ci hanno già spiegato i libri di storia, le inchieste sociologiche, il giornale della mattina o le leggende metropolitane (magari nella forma viralizzata dai social)? Quanti romanzi, quanti film, quante serie televisive (pressoché tutte, in effetti; ed è proprio questo, credo, a farne la fortuna contemporanea, che fa straparlare di esse come «forma demandata» dal presente, fra tutte le arti, a rappresentare il mondo) seguono più o meno esplicitamente il precetto di Stendhal (nel Rosso e il nero, 1830), secondo il quale «un romanzo è uno specchio che passa per una via maestra»? L’attuale, petulante ritorno di moda del «realismo» – in forme aproblematiche, misoneiste, spesso esplicitamente conservatrici (in senso politico) – non è che la traduzione, in termini di moda culturale, di questa ideologia dominante.

Lo specchio imbracciato dall’intrattenitore di oggi, peraltro, non è neppure lo strumento d’osservazione di Stendhal: serve solo perché chi l’osserva vi veda riflesso il proprio volto. Non è un caso che il social network per antonomasia sia rivolto alle «facce» dei suoi utenti (i quali si trovano così nella sventurata condizione dei cittadini – i sudditi – del Leviatano di Thomas Hobbes, 1651: il re-mostro mitologico il cui corpo è composto dalle mille facce, appunto, dei suoi sudditi: come si vede nell’ impresa, tante volte commentata, stampata al suo frontespizio), facendo così leva su quella che già alla fine degli anni Settanta Christopher Lasch definiva cultura del narcisismo. Quella di chi, fosse solo per il quarto d’ora con insolenza profetizzato da Andy Warhol, avrà – a mercede di una vita d’assoggettamento – il suo momento di celebrità. E allora, in quel preciso momento, farà ciao con la manina.

A noi, inguaribili bastian contrari, piace invece dare spazio a chi, con talento pari all’ostinazione, fa diversamente. Tanto le figure aliene di Luigi Ontani che i testi letterari che abbiamo raccolto, in versi e in prosa, di questa differenza possibile sono la testimonianza vivente.