Trasparenze Festival a Modena / Il teatro, il carcere e l’evasione

Parlare con cognizione di un festival teatrale anche piccolo è sempre un compito impegnativo e ingrato. Occorre infatti individuare e analizzare un elemento che accomuni almeno la maggior parte delle proposte artistiche che si concentrano nei pochi giorni di attività, incorrendo nell’inevitabile sacrificio dei loro tratti distintivi e dei loro spesso originali propositi. Nel caso di Trasparenze Festival 2018, tenutosi a Modena dal 10 al 13 maggio 2018, tale comune denominatore può forse essere individuato nel concetto su cui si è imperniato il convegno di chiusura dell’intera iniziativa: il «teatro sociale d’arte». L’espressione intende alludere a una modalità di fare spettacolo che sia tanto di impatto sulla nostra società e giovi in qualche modo alle relazioni che legano i suoi membri, dunque abbia appunto una funzione “sociale”, quanto capace di evocare poesia sulla scena, come emerge dalla specifica “d’arte”. Essa suggerisce, insomma, un’idea di teatro situata nell’aureo mezzo tra il discorso estetico disimpegnato, privo di ripercussioni sulla vita associata, e la forma “spettacolare” dall’impianto esclusivamente utilitario, con poco o nulla di bello e creativo.

La conferma che l’espressione «teatro sociale d’arte» potrebbe essere un buon connettore delle varie proposte artistiche di Trasparenze si ricava da una mera osservazione empirica. La maggior parte degli spettacoli selezionati nel programma dell’iniziativa hanno in comune il fatto di parlare di alcune figure messe ai margini della società, a volte coinvolgendole nella stessa costruzione artistica: detenuti, richiedenti asilo, anziani di case protette, disabili mentali. Dato che tali spettacoli vogliono far partecipare queste persone alla vita della comunità e, con le dovute cautele, attenuare il loro disagio psichico ed esistenziale, esse sono “sociali”. Viceversa, poiché non vedono il detenuto o altro come un debole o un “vinto” da salvare, bensì come una persona con una sua specificità e potenzialità espressiva, essi risultano anche essere lavori poetici o “d’arte”.

Vale qui la pena fornire due esempi di lavori di tal genere che si sono tenuti all’interno di Trasparenze. Il primo è Esercizi per voce e violoncello sulla «Divina Commedia» di Dante di Chiara Guidi, in cui i detenuti diventano qualcosa di più che degli individui marginalizzati che il teatro tenta salvare, o almeno di aiutare. Essi si trasformano, in virtù del loro trascorso e della speranza in una futura libertà e redenzione, in incarnazioni vive e concrete del coro delle anime del canto V del Purgatorio della Divina Commedia. Insieme ai versi danteschi recitati dalla Guidi e alla voce strumentale del violoncellista Francesco Guerri, dunque, i detenuti sono come trasfigurati dal loro stigma sociale che li relega al ruolo di colpevoli e diventano una parte essenziale di un obiettivo artistico: manifestare con evidenza l’inquietudine e la speranza di felicità che Dante Alighieri ritrovava nell’umanità del suo tempo, ma che è ancora quella delle donne e degli uomini del nostro confuso presente.

Chiara Guidi, Esercizi su Dante, ph. Pietro Castellucci.

Il secondo lavoro di «teatro sociale d’arte» che Trasparenza ha ospitato è l’Ubu re di Teatro dei Venti, con la regia di Stefano Tè, che è una riscrittura dell’Ubu roi di Alfred Jarry. Il testo viene spogliato volontariamente della carica infantile e grottesca che l’opera jarryniana manifestava sin dalla sua prima. Sembra quasi che il regista si sia chiesto: cosa resta di Ubu, quando lo asciugo di ciò che è assurdo? Forse il Macbeth di Shakespeare, che era una delle fonti di Jarry e mostra a quali atrocità conduce l’avidità di potere. Sintetizzando con una formula, potremmo dire che di Stefano Tè “ri-macbethizza” l’Ubu re. D’altro canto, la sua versione si chiude con una ripresa della giocosità dell’originale. Il principe Bugrelao si inerpica sulla catasta di morti che Ubu ha lasciato dietro di sé e, non avendo altro da fare, gioca a sparare infantilmente nel vuoto. Si tratta di un’indicazione chiave, perché invita a non prendere troppo sul serio quanto è stato visto in scena. Le atrocità dell’Ubu re sono un gioco, di cui spettatori e attori, carcerati e cittadini, godono per un’ora al riparo dalla censura e dai limiti della morale, che condanna ogni massacro.

Ci si potrebbe soffermare ancora più a lungo su questi e altri spettacoli che sono stati rappresentati a Trasparenze. L’obiettivo che preferirei tentare ora di raggiungere è però di carattere teorico. Vorrei problematizzare la nozione di «teatro sociale d’arte», legando le imperfette, approssimative e sicuramente discutibili considerazioni che ne risulteranno a un altro tema fondamentale evocato da Trasparenze Festival 2018, ossia il concetto di «evasione». Se dopo tutto è plausibile supporre che il teatro abbia una sua funzione insieme sociale e poetica, forse si potrebbe tentare di definire come “teatrico” un possibile movimento che tenta di far evadere da qualcosa di dannoso e molesto. Che cosa sia questo “qualcosa” e perché se ne deve parlare in termini di «evasione», sarà un aspetto da precisare in seguito.

Teatro dei Venti, Ubu re, ph. Chiara Ferrin.

L’espressione «teatro sociale d’arte» è sicuramente lodevole, nella sua volontà di coniugare utilità e socialità, bellezza e giovamento. Essa contiene un invito condivisibile a tenere insieme queste due dimensioni generalmente dissociate, ricavando così esperienze più ricche del consueto. All’interno dell’espressione, tuttavia, si nascondono forse due potenziali rischi. Uno è che questo teatro “sociale” esiste perché si oppone a un teatro “non-sociale” o “asociale”, di cui semplicemente fatico a rinvenire l’esistenza. Il fatto che l’attività dello spettacolo si collochi dentro una società umana e che diverse persone si radunino per un tempo misurato ad assistere all’azione di uno o più attori, delegando loro il compito di evocare qualcosa sulla scena, mostra forse che anche lo spettacolo in apparenza più disimpegnato o lontano dai concreti problemi della comunità è inevitabilmente sociale. Tale discorso non è nemmeno smentito da quegli esperimenti performativi estremi, quali la creazione di opere d’arte nel deserto, dove non vi è e non vi può essere un fruitore. Questo artista eremitico si rivolge comunque a un interlocutore ideale, per esempio a un’umanità assente o ai morti o alle anime mai nate, il che basta a restituire al suo gesto il carattere della socialità. D’altro canto, se la specifica “d’arte” è senz’altro valida per evitare di fare del teatro uno strumento solo politico e morale, riducendolo a una pratica cronachistica ed educativa, essa rischia anche di risultare ridondante. Se del resto si fa “teatro”, si fa già arte e poesia, senza bisogno di specificazioni. Il nesso “teatro d’arte” che pare sensato a livello intuitivo pare presentare, sul piano analitico, il significato di “poesia di poesia” e di “arte di arte”, quindi non dice nulla di più circa l’essenza dell’avvenimento teatrico.

Non si tratta di un’argomentazione dal carattere distruttivo. La sua intenzione è solo quella di invitare a usare le parole con maggiore cautela, meglio a evitare quelle che sembrano spiegare che cosa sia il teatro, quando in realtà ne offuscano in parte la natura. Ciò non vale solo per i termini “sociale” e “d’arte”. Anche altri aggettivi ben scelti quali “povero”, “ipnotico”, “crudele”, “epico”, “umano” incorrono nel medesimo rischio di dire quello che è già noto (= che il teatro è un fatto artistico) e di isolare un unico aspetto, a discapito di tutti gli altri. Essi infatti negano, ad esempio, che il teatro possa essere in un altro senso “ricco”, perché regala allo spettatore dei beni che perfezionano le loro capacità, o “disumano” in senso positivo, qualora cercasse di eliminare dalla nostra natura tutto ciò che è superfluo, vano, idiota. Il teatro è forse un puro neutro, che può diventare tutte queste cose perché non è in sé né povero né ricco, né umano né disumano, né sociale né asociale, e così via – forse all’infinito. Non c’è probabilmente parola umana che riesca a condensare tutte le sue enormi potenzialità vitali e cognitive, che in larga parte potrebbero anzi risultare ancora inesplorate e impensate.

A Shipwreck off Hastings, di William Turner.

Tenendo a mente ciò, possiamo provare a tornare all’ipotesi che il teatro attui un movimento di «evasione» di qualche tipo. In tal caso, dato che si evade in senso proprio solo da qualcosa in cui ci troviamo costretti e imprigionati, bisogna anche supporre che l’accadimento teatrico possa a servire a liberare attori e spettatori da forme di prigionia in cui ci troviamo invischiati. Il modo specifico in cui ciò accade richiede che si precisi meglio che cosa si intende con “prigionia”.

Questa parola sembra avere un significato univoco, mentre in realtà ha molteplici sfaccettature. Infatti, una prigionia può essere: (A) volontaria, come accade ad esempio al dissidente politico che si fa deliberatamente arrestare per portare fino all’estremo le sue idee politiche; (B) involontaria, che accade nella maggior parte dei casi, quando ci si ritrova segregati da qualcuno o qualcosa contro il proprio volere; (C) consapevole – so di essere in trappola; (D) inconsapevole – ignoro di vivere da prigioniero; (E) fisica, tra cui l’essere legato mani e piedi, o confinato nelle quattro mura di un carcere; (F) o mentale-spirituale, ossia l’essere prigionieri di alcune credenze e idee che inducono a reiterare determinati comportamenti, o a trattenersi dal fare qualcosa che si desidera intensamente. Ciò implica che la prigionia può non necessariamente consistere in uno stato di incapacità di muoversi e di agire. Una persona può essere nella condizione di poter attraversare il mondo e, tuttavia, essere prigioniera di alcuni condizionamenti, timori, preconcetti dannosi. In questo senso, persino certi moti di evasione potrebbero essere una forma segreta e paradossale di prigionia, come ad esempio quelli attuati da chi cerca con divertimenti e svaghi temporanei di dimenticare il suo costante terrore di morire, invece di provare a liberarsene col ragionamento (Lucrezio, De rerum natura, libro III, vv. 1046-1075). Tale individuo trascina con sé la sua paura come una sorta di prigione mobile permanente, al pari della chiocciola che striscia per terra senza mai abbandonare l’ingombrante guscio che la opprime.

Ora, se il teatro attua un moto di evasione, da quale forma di prigionia esso libera? La risposta dipende, a mio avviso, dall’idea di teatralità e dalla concezione poetica che si ha in partenza. Ad esempio, il «teatro sociale d’arte» che si rivolge ai detenuti ambirebbe, forse, a far evadere dalla prigionia che unisce i caratteri (B), (C) ed (E). Un carcerato non ha infatti voluto vivere nella prigione fisica in cui sa di trovarsi. Lo scopo di un operatore o di un artista volto a tali soggetti potrebbe dunque essere quello di reintegrare i detenuti nella comunità, coinvolgendoli in progetti artistici che riescono a portarli temporaneamente fuori dal carcere dove scontano la pena e a farli diventare parte essenziale di una visione poetica.

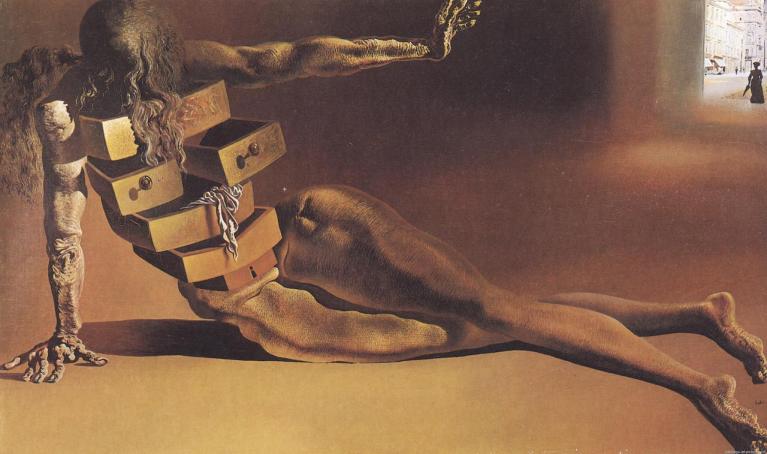

The Anthropomorphic Chest of Drawers, di Salvador Dalì.

Se però riprendiamo l’idea del teatro come un “puro neutro”, ossia di un teatro che non si pone né come “sociale” né come “asociale”, bensì che può assumere queste e altre qualità all’occorrenza, si può supporre un moto di evasione da un tipo di prigionia che unisce i caratteri (D) e (F). Ciascuno di noi è del resto potenzialmente prigioniero inconsapevole di qualche falsa credenza, di alcuni pregiudizi infondati, o di sottili forme di violenza sociale e politica. Il teatro può essere il modo di liberarsi da queste costrizioni, assumendo all’occorrenza la forma più adatta per liberare un particolare soggetto vittima di una specifica forma di prigionia. Chi ad esempio è erroneamente ingabbiato nel falso convincimento che il mondo è ordinato e perfetto potrà essere liberato da un atto di teatro “epico”, perché esso mostra l’esistenza di zone d’ombra del nostro mondo in cui dominano violenza e prevaricazione, chiamandoci a intervenire e a modificarle. Viceversa, quanti sono imprigionati nella stanchezza o in altre forme di diminuzione vitale potrebbero trovare nel teatro “crudele” la loro libertà, dato che esso si fonda sull’assunto che l’animo umano nasconde in sé forze latenti e molto intense sul piano vitale che il teatro si propone di risvegliare/liberare. Un teatro che fosse solo “epico”, “crudele” o “sociale” potrebbe far evadere solo pochi soggetti dalle loro gabbie mentali e spirituali. Uno che invece si pone un’idea meno rigida, perché più adattabile e trasformabile, avrà almeno in potenza la capacità di liberare tutti, pianificando le strategie ogni volta adeguate. Per usare un’immagine, un teatro di questo tipo sarà come un mazzo di chiavi che può aprire le porte di prigioni di vario genere.

La proposta che ho formulato non è in sé originale. Essa è solo un tentativo di argomentare razionalmente quello che molti poeti avevano già teorizzato a livello intuitivo. Artisti come Büchner e Artaud avevano infatti paragonato gli esseri umani a individui che non sanno di essere nati e cresciuti in un carcere, nonché individuato nel teatro uno strumento efficace di liberazione. Forse però il poeta che ha intuito meglio di altri questo aspetto è il già menzionato Alfred Jarry, autore oltre che dell’Ubu roi anche di una serie di scritti teorici sulla funzione e l’efficacia dell’arte. Vorrei concentrare le note finali del mio intervento sullo scritto Essere e Vivere del 1894, che è un’ottima integrazione alla proposta teorica finora svolta.

Questo testo si apre con una menzione del suicidio del carcerato Henri-Louis Lesteven. Tra il 1892-1893, egli defenestrò 18 prostitute e sfuggì alla condanna a morte, gettandosi dalla finestra dell’ospedale del carcere in cui era ricoverato. La «bellezza volontaria» di tale gesto attira l’attenzione di Jarry in quanto, a suo dire, «ogni assassinio è bello». Esso infatti distrugge «l’Essere» – caratterizzato da eternità, continuità, inestensione – a favore del «Vivere», che è il suo esatto «antipodo» e, dunque, si contraddistingue per il suo mutarsi in forme sempre diverse, discontinue, estese nel tempo. Col «balzo scimmiesco» di Lesteven, si concretizza, insomma, un atto di anarchica libertà – se con “libertà” intendiamo il desiderio di rinnovarsi ogni volta, senza obbedire a rigidi principi e schemi di comportamento. Più precisamente, si attua un salto oltre i limiti in cui l’esistenza quotidiana ci confina, che in casi estremi deve essere compiuto tramite suicidio. Lesteven scelse di non-essere più perché ciò era paradossalmente l’unico modo per “vivere” libero che gli restava.

Questo discorso può confermare in altri termini la proposta del teatro come una forma di liberazione da una prigionia di tipo inconsapevole e mentale-spirituale. Normalmente, noi “esistiamo”, ma non “viviamo”. Ci confiniamo in un ruolo fisso e trascuriamo le infinite altre possibilità di vita/pensiero che potremmo realizzare, se solo avessimo il coraggio di procedere. In questo senso, la nostra condizione ordinaria non è diversa da quella dei detenuti, che si ritiene non possano più mutare in meglio e sono relegati alla reclusione perpetua. Il teatro potrebbe così essere il mezzo per poter conquistare la libertà che ci è negata / ci neghiamo, o per acquisire la forza necessaria a trasformare la bruta esistenza in una vita festosa, in un gioioso caos. Esso è forse un modo per raggiungere una libertà dai limiti della quotidianità, che ci vuole innocui, onesti e mansueti. Per dirla di nuovo con le parole del Jarry di Essere e Vivere: «Vivere è il carnevale dell’Essere».