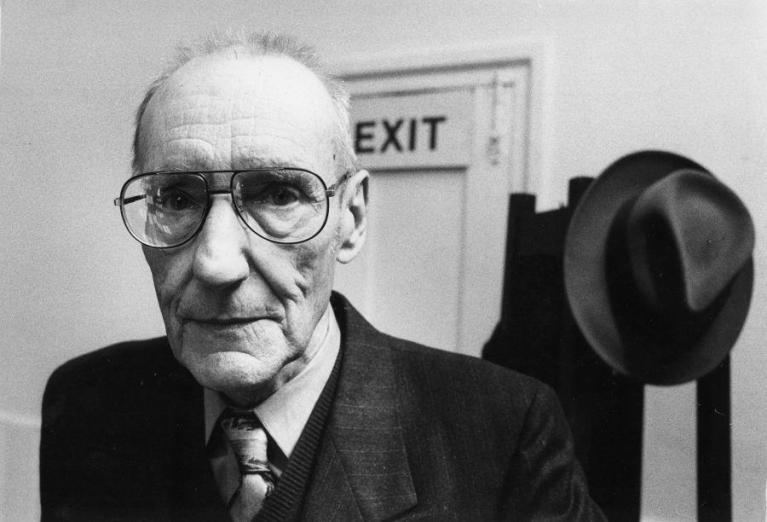

Generazione Beat / William Burroughs, lettere da un passato malvagio

Una sfinge. “Brother Sphinx”, così Allen Ginsberg chiama l’amico e amante William S. Burroughs ritratto in posa turistico-ieratica, tra le sfingi del Museo di Storia Naturale di New York nell’autunno del 1953. Un’immagine tutto sommato impiegatizia che non fa concessioni alla moda e agli atteggiamenti della Generazione Beat di cui lo stesso Burroughs era uno dei Grandi Sacerdoti. Eccolo, dunque, in spezzato di gabardina a minuscoli quadretti, camicia abbottonata al collo senza cravatta, pettinatura da ragazzo di parrocchia su un volto affilato, impassibile, alla Buster Keaton.

Burroughs, informa il figlio Billy, non ride mai e quando lo fa, «one gets the impression that he's restraining a boisterous guffaw and I noticed his grin to be very toothy and rather carnivorous», si ha sempre l’impressione che trattenga una risata sguaiata con quel suo ghigno a trentadue denti, decisamente predatorio”.

Il tutto molto lontano dal “look” casual-stereotipato in cui, in quello scorcio di anni cinquanta, si calavano i seguaci delle avanguardie Beat, figli incestuosi della sottocultura hipster del decennio precedente, quella che in Europa si definiva “esistenzialista”, che incontravi nelle cave di Parigi, in dolcevita nero e basco alla Dizzy Gillespie.

A quelle anime erranti, come le chiamava Jack Kerouac, si erano, al momento, sostituiti loro, i Beat, appunto, di cui proprio Burroughs, Ginsberg e Kerouac rappresentavano il triumvirato narrativo, poetico, editoriale, osannato e riconosciuto che ne dettava la linea. Un modello iconoclasta da imitare a proprio rischio e pericolo. Una Trimurti tossico-letteraria che ha lasciato dietro di sé, oltre a straripanti scritti, una scia di lettere che permettono di sbirciare dietro le quinte di vite misogine e strafatte che, in un ipotetico confronto, fanno impallidire quelle degli hippie che verranno (alla Duchaussois tanto per intenderci).

Scambi epistolari cinici e focosi, tumultuosi e sanguigni (turbinosi, direbbe Snoopy) quelli di William Burroughs, che l’editore Adelphi ha appena mandato in libreria con il titolo Il mio passato è un fiume malvagio. Lettere 1946-1973 (a cura di Ottavio Fatica, traduzione di Andrew Tanzi). Un carteggio intrattenuto soprattutto con i “soci” Ginsberg e Kerouac, ma anche con Paul Bowles (che sembra snobbarlo forse perché «mi porto addosso la macchia da lebbroso dei narcotici»), Truman Capote (a cui rimprovera la scrittura di A sangue freddo, «un insulso libro illeggibile»), Timothy Leary (che in cuor suo disprezza perché nelle sperimentazioni con gli allucinogeni «non ha alcun interesse scientifico»), Norman Mailer (che lo invita a protestare contro le tasse per il finanziamento alla guerra, ma lui risponde: «sono d’accordo, ma preferisco astenermi»).

A illustrare la copertina dell’epistolario, la foto di cui accennavamo all’inizio: un rigoroso bianco e nero scattato da Ginsberg con la sua storica Rolleiflex 6x6, bifocale, il cui acquisto gli era stato suggerito da Robert Frank, il suo mentore fotografico, il cantore per immagini della Beat Generation.

Pastiglie al fluoro contro la carie

Settembre 1946. St. Louis, Missouri. Il trentaduenne William Burroughs viene arrestato per aver cercato di procurarsi degli oppiacei con una ricetta medica falsa: il giudice acconsente a sospendere la pena a condizione che il ragazzo passi l’estate a casa con i genitori (che ancora lo mantengono), controllato come un adolescente qualsiasi. Lui si sfoga scrivendo agli amici. «Caro Allen, dedico tutte le mie energie a far soldi con gli elettrodomestici e gli intrugli medicamentosi. Il commercio di questi ultimi mi sta causando rogne a non finire con il Pure Food Drug Department. Vogliono vietare la vendita delle mie pastiglie al fluoro contro la carie. Sto architettando un afrodisiaco che il Dipartimento accoglierà con ancor meno entusiasmo».

Finita la quarantena giudiziaria si sposta, prima in Texas in una casa infestata da «scorpioni giganti, tarantole, zecche, pulci penetranti e pantegane grosse come opossum», poi in Louisiana dove, come benvenuto, gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza e atti osceni in luogo pubblico. Tenta la carriera imprenditoriale comprando un terreno agricolo «che dovrebbe rendere un bel gruzzoletto con la raccolta del cotone», grazie, scrive, allo sfruttamento di braccianti messicani «entrati illegalmente nel Paese con il nostro aiuto e la nostra connivenza, spesso costretti a lavorare col fucile puntato addosso. Violo la legge, ma le mie violazioni sono legittimate da un governo corrotto». Insomma, così fan tutti.

Caro Neal, non c’è trippa per gatti

Passa a trovarlo (per cercare di spillargli qualche soldo) Neal Cassady – il Dean Moriarty protagonista di On The Road – impegnato, annota Burroughs, in viaggi di «compulsiva inutilità» in cui coinvolge Jack Kerouac che lo asseconda. Viaggi che finiranno per essere raccontati nello “spontaneo prosodismo bop” di Sulla strada, appunto, quella Bibbia Beat il cui successo, giunto intatto fino a noi, è dovuto in non piccola parte alla lingua parlata proprio da Kerouac, con quel suo impastato accento anglo-franco-canadese (che Alberto Arbasino definirà “arcaico cantilenante”) che trasforma il romanzo, ebbe a notare Henry Miller, «in un’opera swing dal ritmo metaforico-sincopato». Eccone un esempio in un raro filmato di Kerouac che legge l’incipit del romanzo, accompagnato al piano dal jazzista Steve Allen.

È Neal, spiega Burroughs a Ginsberg, l’anima di questi viaggi. Ha un bisogno compulsivo di muoversi da un luogo a un altro. Forse perché guida in modo fantastico. «Avevo una jeep», ricorda «i cui freni e frizione erano andati, ma lui riusciva a frenare inserendo la retromarcia. Con il bus di Ken Kesey, poi, era in grado di fare, in curva, dei numeri incredibili, calcolati all’ultimo momento». Le auto Neal le adorava, ma «la moglie e il figlio possono morire di fame, gli amici esistono solo per farsi sfruttare e sganciargli i soldi della benzina. Neal deve muoversi. E piomba qui. E ha la faccia tosta di chiedermi di anticipargli i soldi per questo maledettissimo viaggio. Per principio, non gli avrei dato un centesimo, nemmeno se stessi navigando nell’oro. Quando ha capito che non c’era trippa per gatti ha iniziato a allontanarsi».

Cut-up, un modo di smontare l’illusione

Le lettere di William Burroughs a Jack Kerouac non sono numerose come quelle indirizzate a Allen Ginsberg, o all’altro amante storico, Brion Gysin, scrittore, poeta, pittore, ideatore, o meglio riscopritore, della tecnica letteraria dadaista del cut-up (la usavano, fra gli altri, Anatole France e Tristan Tzara) che consiste nello scomporre le parole di un testo, mischiarle e ricomporle casualmente in un nuovo brano che non riprodurrà la realtà, bensì ne produrrà di nuova. «Un modo di smontare l’illusione», nota il curatore Ottavio Fatica in postfazione.

La tecnica affascina così tanto Burroughs (non aveva digerito che André Breton gli avesse detto che la scrittura era cinquant’anni indietro rispetto alla pittura) che la userà in numerosi lavori – negli anni sessanta avrebbe prodotto più di mille pagine al mese di materiale cut-up portando quel processo di frammentazione alla sua logica estrema, convinto che quella tecnica amplificasse la libertà di espressione, e fosse un percorso liberatorio al pari del sesso e delle droghe.

Non a caso il cut-up influenzerà musicisti come David Bowie, cineasti come David Cronenberg e altri scrittori, ma mai Kerouac. «Kerouac non pensava a una procedura casuale, ma alla spontaneità», spiega Burroughs «È sempre stato contrario a scrivere con la tecnica del cut-up che è, per certi versi, una procedura casuale. Kerouac credeva che la prima stesura fosse la migliore, e io su questo non sono mai stato d’accordo» (John Tytell, in Interviste, il Saggiatore, 2018).

Nel maggio del 1952 Burroughs scrive a Ginsberg che Kerouac è andato a trovarlo in Messico, e quanto sia rimasto favorevolmente colpito dalla lettura di Sulla strada, che l’anno precedente l’amico aveva scritto, a rotta di collo, nel giro di tre settimane (il libro sarà pubblicato solo nel 1957). «È incredibile quant’è migliorato. Ha un talento pazzesco». Un talento che influenzerà persino la sua scrittura «molto più di quanto non abbia fatto io con lui, perché all’epoca non ero per nulla interessato alla scrittura. Il titolo Pasto nudo è suo, non mio».

Ma com’era Kerouac come persona? «Un bravo ragazzo. Lo si capiva dai suoi libri. Era uno scrittore che voleva essere scrittore e nient’altro. Ha sempre scritto. Ha scritto milioni di parole sin da quando aveva diciannove anni». Quello che Kerouac, invece, pensava di Burroughs lo scrive in Sulla Strada: «Era un maestro, e si può affermare che aveva tutti i diritti di insegnare perché aveva passato tutta la vita a imparare… Adesso lo studio decisivo era sul vizio degli stupefacenti».

I Beat precursori della destra Tea Party?

È bastato un articolo del New York Times (“The Beat Generation and the Tea Party”, 10 ottobre 2010) in cui il critico Lee Siegel paragonava le gesta dei membri della Generazione Beat a quelle dei teorici populisti della destra filo trumpiana (leggi Tea Party), per sollevare un polverone politico-letterario che si trascina a tutt’oggi. Siegel basava la sua teoria sugli atteggiamenti e sugli scritti di alcuni dei protagonisti di quel gruppo, tra cui alcune lettere di William Burroughs. «Noi non siamo liberal», scrive, per esempio, a Jack Kerouac il 24 giugno 1949 da Pharr, Texas, dove si era trasferito contando di fare soldi coltivando piselli, insalata e carote. «Tutti i liberal sono degli smidollati e tutti gli smidollati sono vendicativi, cattivi e meschini».

E poi, qualche mese più tardi – da Città del Messico dove, abbandonato il sogno di arricchirsi con le carote, si era spostato pensando che lì, finalmente, avrebbe potuto farsi gli affari suoi «senza essere molestato da qualche sbirro insolente» – scrive a Ginsberg di credere che gli Stati Uniti si stessero trasformando «in uno stato di polizia di stampo socialista simile all’Inghilterra e non troppo diverso dalla Russia. Almeno il Messico non è un’oscenità di Stato “Assistenziale”». E poi: «C’è qualche possibilità che tu venga in Messico? Credo che una visita qui ti darebbe una nuova prospettiva e ti aiuterebbe a liberarti di quelle perverse opinioni socialiste che, temo, ti abbiano infettato. Credimi, socialismo e comunismo sono sinonimi ed entrambi sono il male assoluto, e lo Stato Assistenziale è un cavallo di Troia».

E rivolgendosi di nuovo a Kerouac, esprime ancora la preoccupazione che il suo Paese stesse marciando verso il socialismo, e che il governo interferisse sempre più negli affari dei singoli cittadini. «Cosa è mai successo al glorioso retaggio lasciatoci dai pionieri, che consentiva a ognuno di farsi gli affari propri? Il pioniere ormai si è ridotto a un burocrate disgraziato e liberal che si intromette dappertutto. Hai notato come qualunque pezzo di legislazione oppressiva e ingerente (leggi contro le armi, contro il sesso, contro lo sballo) venga sempre sostenuta a gran voce dalla stampa liberal?».

Il fatto è che la libertà individuale chiesta a gran voce da Burroughs – a partire proprio dal ripudio del controllo delle armi (non usciva mai disarmato, e a questo proposito scrive a Ginsberg di avere: «non solo il diritto, ma il dovere di portare un’arma») – assomiglia tanto, fin troppo, a quella reclamata dai Tea Partiers, una libertà che non finisce dove comincia quella dell’altro, ma che è egoisticamente arbitraria, perciò destinata al fallimento se non alla tirannia.

In ambiente accademico si è cercato di mettere la sordina alla polemica dicendo che la critica letteraria avrebbe dovuto evitare di attribuire ai Beat etichette ideologiche di qualsiasi tipo perché questo avrebbe portato a politicizzare, e soprattutto finito con l’azzoppare gli studi sul loro lavoro, accendendo una inutile polarizzazione destra-sinistra; così come i loro atteggiamenti e opinioni private (del tipo: «La democrazia è cancerosa», come scrive Burroughs a Allen) avrebbero dovuto essere tenuti separati dalle opere per evitare interferenze di “immoralità”, o peggio.

Già, ma come separare quelle vite, a dir poco audaci, da testi del tipo La scimmia sulla schiena (dove eroina e morfina sono le protagoniste del romanzo, e allo stesso tempo compagne di vita di Burroughs), o Queer, il racconto in cui Burroughs rivede il suo passato affollato di assistenti chimici che lo hanno ridotto a quel “fiume malvagio” che dà il titolo al suo epistolario, senza cadere in romantiche e innocenti mitizzazioni “alla Fernanda Pivano”?

Finché morte non vi separi

Nella primavera del 1973 William Burroughs, a Londra, riceve ripetute proposte di matrimonio da una signora inglese, Liz Strickland, che non conosce e non ha mai incontrato e che, per di più, minaccia di suicidarsi. L’istituzione del matrimonio non è che avesse grandi attrattive sullo scrittore. Si era sposato una prima volta, a 23 anni con una donna tedesca di origini ebraiche, Ilse Herzfeld Klapper, conosciuta in Croazia, a Dubrovnik, per permetterle di avere la cittadinanza americana e fuggire dalle repressioni naziste. All’epoca, Burroughs frequentava, a Vienna, la Diplomatische Akademie i cui corsi di economia e relazioni internazionali gli sarebbero stati utili se mai avesse avuto intenzione di occuparsi della miliardaria Burroughs Corporation, l’azienda di calcolatrici fondata dal nonno. Ma un attacco di appendicite, diciassette giorni di ospedalizzazione e l’avvento al potere dei nazisti lo convinsero a abbandonare l’Austria, gli studi e di spostarsi a Dubrovnik per un periodo di convalescenza.

Fu qui che conobbe Ilse. Si sposarono il 2 agosto 1937 a Atene, dove un compiacente vice console americano, Henry Beck, «ben noto gay» (la fonte è lo stesso William Burroughs) si occupò di tutte le faccende burocratiche.

La sua seconda moglie era stata Joan Vollmer (mai sposata formalmente, ma unita nel vincolo parimenti coattivo della common law), poetessa e grande sacerdotessa dei circoli Beat nuovaiorchesi degli anni quaranta, prima compagna di Jack Kerouac, poi di Burroughs da cui ebbe un figlio, William jr.

Nel 1950 si erano trasferiti dagli Stati Uniti in Messico per evitare, entrambi, un’accusa e l’arresto per possesso di droghe pesanti. Droghe e alcol che non smisero mai di consumare in dosi industriali, e che porteranno alla tragedia di quel 6 settembre 1951 quando Burroughs, alticcio, ma non solo, decise di giocare a Guglielmo Tell, e sparare a un bicchiere posato sulla testa di Joan. Il colpo le attraversò il cranio. Nel tempo, Burroughs ha dato versioni molto diverse dell’accaduto. Fatto sta che, grazie a provvidenziali mazzette gestite dall’intraprendente avvocato Bernabé Jurado, Burroughs se la cavò con due anni e la sospensione della sentenza.

In una lettera del 1955 scrive, un po’ seccato, a Ginsberg di non capire come abbia fatto a mancare il bicchiere da quella distanza. «Non lo capisco proprio. Potrei anche tentare di scrivere una storia o un resoconto della morte di Joan. Sospetto che la mia riluttanza non sia solo perché penso che sarebbe di cattivo gusto scriverne». Poi, anni più tardi, in una delle tante interviste che lo celebreranno, dirà di essere divenuto uno scrittore “grazie” alla morte di Joan, episodio che lo avrebbe messo in contatto con lo spirito malvagio che lo possedeva, e che non gli aveva lasciato altra scelta se non scrivere come via di fuga.

Non sono come tu mi vuoi

Dunque, visti i precedenti di “cattivo gusto”, la groupie che intendeva sposarlo non aveva grandi chance. Burroughs risponde alle sue avance l’8 di giugno con la lettera che chiude l’epistolario.

«Cara Liz Strickland, quanto lei ama è un’immagine illusoria di William Burroughs che non esiste e non è mai esistita. Non sono circondato da parassiti e non mi serve protezione. Sono praticamente un recluso e vedo pochissime persone. Non voglio pubblicità. Ho pochissimi soldi. I miei libri non vendono. Non cerco l’amore di nessuno, maschio o femmina. L’amore richiede un talento per l’autoinganno che ho perduto… Dovrebbe smetterla di pensare al suicidio e andare avanti a vivere e dimenticare ogni illusione irrealizzabile. Voglio dire, immagini se io, quando ero un giovane scrittore, mi fossi innamorato di Djuna Barnes, la grande romanziera lesbica… Poteva funzionare? Certo che no… Non ho ricevuto altre proposte di matrimonio e nessuno, donna o uomo, si è mai suicidato per me. Perché mai dovrebbero. Dico di no alla sua proposta di matrimonio, come direi no a qualsiasi proposta di matrimonio. Non è un rifiuto verso di lei. Semplicemente i nostri sistemi di illusioni non combaciano».