Biografie / L’altro Bene

Roma, 27 giugno 1994. Un’artista trentenne, fuggita a poco più di vent’anni dai vicoli di Napoli alla ricerca di un destino tutto per sé, si ritrova nella penombra pomeridiana di una villa sull’Aventino, seduta di fronte a un attore, autore, regista, poeta totem del Novecento teatrale, dentro una stanza semibuia arredata con un tavolo di marmo rosa, lampade, mobili intarsiati in madreperla e imponenti specchiere, tra pareti rivestite di seta giallo-oro. Lui parla, spiega, fornisce dettagliatissime disposizioni su “costumi che non devono essere costumi”, su corazze, armature, pugnali, gonnellini, tessuti iridescenti e sull’iconica matita nera per gli occhi, da procurarsi col resto dei trucchi da Indio in via Portuense; lei annuisce e prende appunti. Lui è Carmelo Bene e sta preparando il suo ritorno sulle scene con l’Hamlet Suite, lei è Luisa Viglietti, costumista con una carriera ben avviata tra cinema e teatro, un fidanzato che la aspetta a Napoli e nell’anima la crescente inquietudine di chi sta soffocando la sua natura esigente sotto una cappa di “infelicità senza desideri”. Di lì a un momento dopo quel primo incontro con Bene, il promesso sposo partenopeo svanisce nel passato remoto della vita vera appena cominciata, perché Luisa diventerà costumista, assistente e compagna dell’artista tra i più grandi che abbia conosciuto l’occidente in tempi recenti, con il quale condividerà otto anni di vita, gli ultimi del Maestro scomparso nel 2002.

Carmelo Bene e Luisa Viglietti al Festival del Cinema di Taormina, 1996.

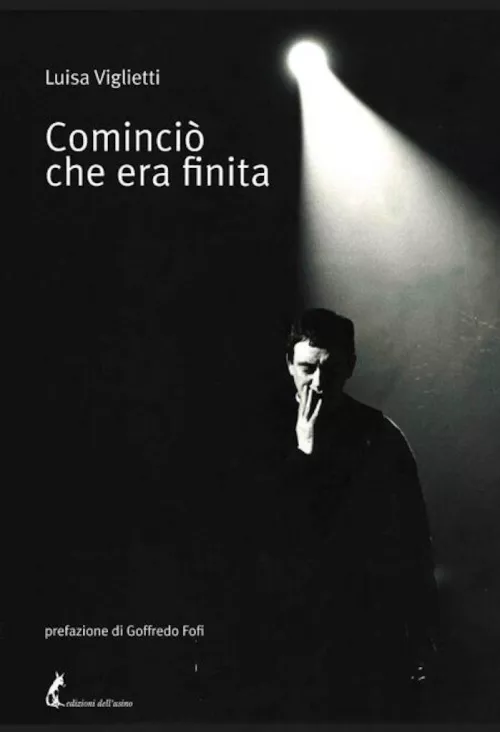

Inizia così la storia che Viglietti racconta in Cominciò che era finita, autobiografia appena pubblicata da Edizioni dell’Asino con la prefazione di Goffredo Fofi. Un volume che per la prima volta mostra Carmelo Bene tra le mura domestiche, dietro la maschera mitica del poeta maudit che fin dal debutto a vent’anni col Caligola di Camus ha macinato capolavori, denunce, compagne, scandali e ovazioni. Nel riferire dei suoi primi anni accanto a Carmelo, l’autrice non si fa sconti, si autodefinisce “missionaria, odalisca, geisha, prigioniera, finanche kamikaze”; racconta di essersi perfino ammalata per star dietro alle abitudini di Carmelo che s’alzava a mezzogiorno e viveva praticamente solo di notte perché “aveva cancellato dal suo programma mezza giornata, per ridurre alle sole ore del pomeriggio il contatto con il resto del mondo”. Racconta di un artista che viveva e agiva anche nella quotidianità come “legale rappresentante di sé stesso”, tenendo la contabilità di ogni cosa, regali e sentimenti compresi.

Pur dipingendo un ritratto della giovane sé con la spietatezza e l’umorismo tagliente che si riserva in genere solo alla vita di un’altra, nel corso delle circa duecento pagine del libro, Viglietti riesce davvero a riscattarsi dalla retorica che aleggia attorno alle storie d’amore non convenzionali, scartando tanto l’immagine della fragile, succube Margherita, che quella della donna forte (o subdola o calcolatrice) che doma il Maestro di turno, riuscendo a collocare ogni giudizio e ciascuno degli aneddoti che narra dentro la cornice assai concreta (sorprendente se si pensa al Bene malato di dongiovannismo) della reciproca cura e dell’amore. “Carmelo – spiega – mi aveva insegnato una regola fondamentale per vivere in due, curare le ferite con l’attenzione, non ficcandoci le dita dentro fino a farle diventare piaghe infette. E non era rassegnazione, ma verifica dei limiti, delle debolezze, e fondare su di esse la propria differenza”. Dal racconto degli anni condivisi emergono dettagli e particolari di una vita di coppia totalizzante, ricchissima, spesso divertente. I due erano letteralmente inseparabili, fino a scambiarsi i vestiti e le vestaglie di seta. Quando non lavoravano a uno spettacolo, non erano in tournée o non passavano da una clinica all’altra per i tanti problemi di salute di Carmelo, lui studiava, scriveva, cucinava mentre lei progettava la grafica dei suoi libri, ri-trascriveva i suoi testi, a macchina prima e al computer poi.

Un Amleto di meno (film), 1973, foto di Ermanno Vannutelli.

Negli otto anni di vita comune, Viglietti e Bene si dividono tra le due case-castello (quella romana, rovente, polverosa, buia e quella otrantina, luminosa e mediterranea) e le sale teatrali. Niente strade, attraversamenti, ristoranti, mondanità. Per Carmelo passeggiare era una perdita di tempo che portava alla pazzia (parola di Nietzsche) e non c’erano gite che valessero certi versi da scoprire e riscoprire, rigorosamente a lume di candela. Il Maestro detestava viaggiare e non approfittava delle tournée per girare le capitali europee. “Le città sono tutte uguali” diceva: ai suoi occhi – racconta Viglietti – Berlino sembrava identica a Terni. Intrecciate ad affondi su spettacoli e ricerche, nel libro fioriscono pagine autenticamente divertenti in cui si scoprono le tante ossessioni domestiche di Bene e s’intravedono i rovesci quotidiani delle sue medaglie filosofiche: la passione per i fornelli, per i tubettoni lisci al ragù con un chilo di parmigiano, per il pesce (ma solo a Otranto), la spesa al telefono, l’ansia per un pavimento che assorbe le macchie, l’amore per lo sport, le notti passate davanti alla tv per sbeffeggiare e correggere i tipi da talk show. Davvero magnifici i lunghi passaggi in cui l’autrice evoca nel dettaglio l’atmosfera della casa di Otranto (un eremo di lusso, un castello sul mare arredato con gusto strepitoso) nei lunghi periodi trascorsi in compagnia dei pochi ma fidati amici di Carmelo. Si scopre con emozione che negli anni, tra quelle infinite stanze dagli infiniti caminetti, hanno trascorso intere giornate a leggere, studiare, scrivere, ciascuno per conto suo (in attesa di pantagrueliche cene a cura del padrone di casa) scrittori e intellettuali del calibro di Jean-Paul Manganaro, Camille Dumoulié, Piergiorgio Giacché, Bruna Filippi, Giancarlo Dotto.

Sebbene gli anni trascorsi assieme costituiscano l’ossatura dell’opera, Viglietti non rinuncia a qualche puntata sui decenni precedenti, caratterizzati, proprio come quelli vissuti assieme, da continui problemi di salute e beghe legali. Ripercorre gli anni del debutto di Bene, delle osterie romane dove da giovane squattrinato mangiava e beveva dando in pegno i vestiti, del primo matrimonio, della morte a soli sei anni del figlio Alessandro, dei vent’anni di vita e spettacoli con Lydia Mancinelli, del Maurizio Costanzo Show, e poi gli anni del secondo (mancato) divorzio, gli anni della “rovina” (come li definisce lui stesso) dopo la fine della relazione con Lydia, dei progetti principali degli anni Ottanta, dell’esperienza conclusasi anzitempo come Direttore della Biennale di Venezia, di quella volta in cui mandò il cane a prendere gli applausi, della mancata nomina a Direttore del Teatro di Roma, dello show a Taormina quando l’artista assegnò, tra altri assurdi riconoscimenti, il primo premio a un vino e il secondo a Michelangelo Antonioni, con la motivazione “Maestro inimitabile del cinema comico”. Uno spazio speciale è riservato ai suoi ripetuti viaggi nell’universo di Pinocchio, ai lutti per la perdita delle poche anime a lui affini come Gilles Deleuze e Maurizio Grande, e alle sue arringhe contro la mediocre cultura di Stato.

Macbeth, Parigi 1983, foto di Nicolas Treatt.

Tra aneddoti pubblici e personali si conferma che mediocrità, superficialità e retorica dell’arte e della famiglia sono sempre stati suoi acerrimi nemici. Carmelo accusava molti colleghi, campioni della ricerca contemporanea (ricerca del già trovato, avrebbe detto lui) di “vitalismo figurato”, “di avere confuso l’irrappresentabile, con il compiacimento dell’esserci, essere sempre presenti a sé stessi, fenomeni da baraccone per le fiere di paese”. E se le cronache lo hanno sempre dipinto come artista incline allo scandalo è pur vero, conferma la Viglietti, che Carmelo si era guadagnato sulla sua pelle la libertà dei folli: “in questi anni di totale perdizione, senza freni e limite alcuno, dimentico di appartenere al genere umano, rilanciava, raddoppiando ogni volta la perdita”. La sua solitudine insuperabile, la sua rinuncia a una quotidianità più o meno ordinaria sono dettate da un’ossessione, o forse sarebbe meglio dire, con Luisa, da “un’idea” che lo ha animato per tutta la vita e che ha reso necessario, inevitabile, porre una distanza radicale tra la sua scalata interiore, artistica, e la convenzioni della vita.

Se mai ce ne fosse bisogno, questo libro ci ricorda così che non c’è niente di più stupido che provare a leggere secondo un codice moralista o politicamente corretto la vicenda artistica e biografica di CB, le sue scorribande dentro una vita che ha provato a non vivere, che ha fatto a brandelli seguendo un preciso piano di distruzione del sé-nella-storia, fino ad arrivarci davvero e fuor di metafora alla resa dei conti con la sua umanità, a quel vuoto, a quell’anelito alla morte a cui disperatamente voleva dare forma. I campioni, scriveva lui stesso nell’autobiografia Sono apparso alla Madonna (riferendosi per la verità ai fuoriclasse sportivi), sono i fenomeni fuori-della-classe (umana), e quel che c’è di ammirevole è proprio ciò che in loro eccede l’umano. La sua folle peripezia, come succede con gli artisti e i poeti più grandi, è in qualche modo l’intelaiatura sulla quale possiamo costruire la nostra.

Ci piaccia o no il viaggio che ha fatto e l’approdo totalmente nichilista a cui è giunto, avvicinarsi a Carmelo Bene significa ogni volta prendere una boccata d’aria da un discorso cultural-teatrale avvizzito, insacchettato, nella migliore delle ipotesi, dentro un pluriball di retorica dell’arte e della cultura. Quanto è dirompente ripensare adesso alle invettive di Carmelo contro l’Arte di Stato che agghinda, spiega, decora, istruisce, invece di “aggravare la nostra inconsolabilità” di fronte al non-sense della vita? Quanto è ancora disturbante, in questi giorni, ricordare il Maestro che si scagliava contro gli studenti perché “affogavano nel baccano collegiale di rivendicazioni, manifestazioni e occupazioni qualunque atto responsabile, ogni solitaria e intima applicazione”?

Pinocchio, ovvero lo spettacolo della provvidenza, Teatro dell'Angelo di Roma 1999, foto di Alessandro D’Urso.

Molti studiosi eccellenti hanno tentato di rintracciare l’impianto teorico che soggiace all’opera di Carmelo Bene, di spiegare il meccanismo della sua fenomenale presenza in scena. La sua macchina attoriale segna d’altronde la fine della scrittura scenica che ha informato tutto il secondo Novecento, tra riscritture di capolavori della drammaturgia, regia critica, smontaggi destinati a nuovi montaggi, forme plurime di attualizzazione, politicizzazione, rilettura – per cedere il passo a un sé obliato che rinuncia al dire e si addensa nell’alone della voce, per disintegrare l’io che tenta sempre e comunque, ostinatamente, di comunicare con i propri simili, “di portare fuori, riferire quello che nega di dentro” ha scritto Dotto in Vita di Carmelo Bene (Bompiani 2005). Lui stesso, nelle sue autobiografie, ha raccontato nel dettaglio anche da un punto di vista teorico la sua avventura artistica “tra le vite di santi e mistici e la patologia di quel che siamo”, ma vale infine la pena segnalare che tra i tanti meriti del libro di Viglietti, c’è anche il fatto che la penna dell’autrice riesce a inquadrare con una immediatezza rara il punto di contatto tra la strepitosa strumentazione vocale e tecnica di Carmelo e la vastità dell’abisso che intuisce, abbraccia e consegna. “Non avevi bisogno di essere un letterato per seguire i suoi recital. Leopardi, Campana, Dante perdevano la difficoltà della pagina scritta. A occhi chiusi, trasportato dai versi, andavi giù negli abissi con Ulisse, con il vento di Genova sulla faccia o l’odore di zolfo del Vesuvio vendicatore: tutto per lo spettatore diventa azione, esperienza”.

Alla morte di Carmelo, nonostante l’artista avesse espresso chiaramente le sue volontà testamentarie, si è aperta una battaglia giudiziaria (riscostruita in dettaglio nel volume) che si è conclusa con una sentenza che ha consegnato la memoria e la tutela del patrimonio artistico di Bene alle sue eredi legittime, ovvero sua figlia e la moglie dalla quale non era riuscito a divorziare. Si è conclusa così l’esperienza della Fondazione L’Immemoriale che lo stesso Carmelo aveva voluto creare affinché la sua opera continuasse a vivere dopo la sua morte, secondo un modello stilato di suo pugno. Sono pagine agghiaccianti, da lacrime, le ultime. Sembra proprio che quella vita che Bene ha provato a dribblare e ferire a ogni occasione si sia vendicata della sua hybris, presentandogli il conto quando non poteva più pagarlo o contestarlo di persona. Proprio a lui, che come ricorda Viglietti satireggiava con ferocia la deriva dei ruoli radicati nella società civile, lui che come il protagonista di Nostra Signora dei Turchi “preferiva il martirio sicuro alle convenzioni dettate dal puro interesse”, lui che si raccontava come “aborto vivente”, che voleva stare fuori dalla storia, che sulla sottrazione e sull’uscire da sé aveva fondato il suo infinito apprendistato d’artista. A lui che voleva sprogettare la scena, sospendere il tragico, svivere la vita.