17 novembre 1920 - 4 marzo 2019 / Starobinski e il prisma della scrittura critica

Chi si accostava alla critica della letteratura nei primi anni Sessanta incontrava il nome di Starobinski, scomparso il 4 marzo scorso all’età di 98 anni, dentro una costellazione di scrittori e critici designati da un vessillo: “nouvelle critique”. Un drappello di critici, diversi tra di loro per formazione e modi di scrittura, che proponevano un’idea di letteratura sottratta alla tradizionale storiografia accademica, ancora dedita ai “quadri storici”, alle classificazioni, agli ordinati giudizi, al biografismo, insomma ai paradigmi che componevano la cosiddetta “storia della letteratura”.

Di questa costellazione, il parigino Roland Barthes era il più combattivo e il più – elegantemente e proustianamente – anticonformista (si pensi al pamphlet Critique et verité (Critica e verità) in risposta al libello di Picard Nouvelle critique, nouvelle inmposture). Ma il ginevrino Starobinski era il più attrezzato quanto a strumentazione teorica, e anche il più incline a caricare la “nuova critica” di un arduo e insieme appassionante compito: quello di vivere l’esercizio critico come il campo in cui la conoscenza del testo, della sua nascosta tessitura, dei suoi registri, dei suoi temi, si potesse unire alla conoscenza del mondo. E questo facendo della lettura interpretazione, dell’interpretazione scrittura.

In effetti, la “nouvelle critique”, contro l’intorpidita critica storico-erudita, recuperava nell’atto critico la libertà inventiva della lettura, di una lettura intesa in tutta la sua estensione di umore, di immaginazione, di stile. E per questo ogni indagine critica non poteva che respirare nella scrittura propria del critico, nel suo linguaggio. Critica e scrittura erano una sola cosa. In qualche modo la critica si riproponeva con quelle caratteristiche che già al suo tempo il giovane Baudelaire le aveva attribuito: partiale, passionnée, politique. Né, d’altra parte, erano mancate nella cultura francese esperienze di una critica libera da ipoteche di metodo e di scuola e insieme profonda: da Alain a Rivière, da Proust stesso a Thibaudet. Ed erano ancora un esempio di bella lettura, in particolare per Starobinski, le pagine di Georges Poulet, di Marcel Raymond, di Jean Rousset.

In questa temperie, Starobinski svolgeva i primi studi su Montesquieu (1954, saggio ripreso nel 1996) e su Rousseau (1957, 1976) e le prime ricerche sulla malinconia, mostrando una forte attenzione rivolta al nesso tra sapere e forma, tra storia e stile, tra conoscenza e immaginazione. Così ripercorreva le relazioni, la catena delle relazioni, che dal testo muovevano verso l’interprete e verso quella storia che era prima del testo, intorno al testo e dopo il testo: nello scritto La relation critique (Gallimard, 1970), Starobinski faceva il punto sulla sua concezione della critica. Era, in effetti, il grande mondo dell’essai che egli portava in questo movimento interpretativo che chiamava trajet critique. Del resto Montaigne, con i suoi Essais, per Starobinski è stato sempre una presenza assidua, interlocutore di un dialogo mai interrotto. E questo fin dalla giovinezza, divisa tra studi musicali, medici, letterari. E di Montaigne, non solo nel libro che a lui dedicherà nel 1982, Montaigne en mouvement (in italiano Montaigne. Il paradosso dell’apparenza, il Mulino 1984), ma nei periodici ritorni, Starobinski ha mostrato il sottile legame che unisce l’animato recinto della biblioteca (la famosa sala del Castello e le sentenze scritte sulle travi) con il paesaggio che è al di fuori, cioè con il tumulto della vita, con il grido della storia. Insomma, la biblioteca e le sue finestre: “Dalle finestre della sua biblioteca – ci ricorda Starobinski – la vista spazia sui cortili e sui giardini”.

Il Montaigne di Starobinski dà rilievo grande a una domanda che è anche una scommessa: come “pensare qui” non distogliendo lo sguardo dalla lontananza, come raccogliersi in sé, nello spazio della propria coscienza, con tutta l’attenzione possibile, senza attenuare l’interesse per gli accadimenti del mondo. Il sé, il “moi-même”, come materia prima del saggio, dell’essai, e l’accadere come orizzonte che fa ritrovare l’interrogazione di sé.

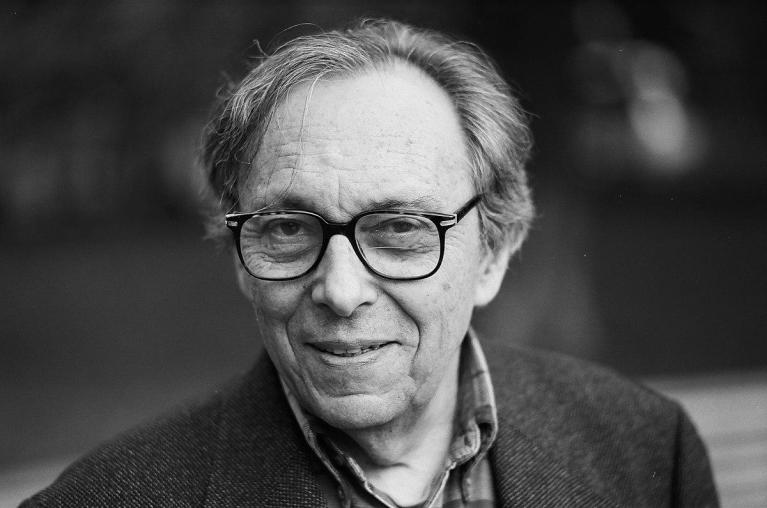

Jean Starobinski.

Ma sul finire degli anni Sessanta l’area della cosiddetta “nouvelle critique” (che, insieme con un suo antecedente come Gaston Bachelard, fu per me, nel corso dei primi soggiorni parigini, un punto di riferimento atto a certificare e rafforzare la “distanza da Croce” e dai nostrani storicismi) si era già vanificata dinanzi al definirsi dei cammini individuali. Jean Starobinski trovò nel grande campo della malinconia, della sua storia, delle sue figure, il terreno di sondaggi e di studi vigorosi, che permettevano di unire la giovanile esperienza della clinica all’esperienza dell’interpretazione testuale, l’indagine sui sentimenti (area di sua costante interrogazione) con l’attenzione al linguaggio, alle sue forme. Intanto l’insegnamento della Letteratura Comparata – nella sua città, Ginevra, poi a Baltimora e Basilea, poi di nuovo a Ginevra – permetteva di tessere i fili di relazioni con i testi narrativi e poetici (Stendhal, Flaubert, e poi Baudelaire) che mettevano in gioco le tante corrispondenze non solo tra il sapere filosofico e quello letterario, ma anche tra i linguaggi della rappresentazione verbale e le forme della rappresentazione artistica: il passaggio attraverso le arti figurative nel corso di indagini sulle forme del sentire e sulla storia delle idee divenne per Starobinski un fatto consueto e necessario. E questo sia come ricognizione trasversale che rivisita le rappresentazioni del clown, del saltimbanco, dell’acrobata nell’arte e nella letteratura (Portrait de l’artiste en saltimbanque, 1970, in italiano Ritratto dell’artista da saltimbanco, 1984) sia come indagine per dir così monografica (il saggio Diderot dans l’espace des peintres, 1991, in italiano Diderot e la pittura, 1995).

Antonio Prete con Jean Starobinski e sua moglie.

Questo costante rapporto con le arti figurative Starobinski lo condivideva con il poeta che è stato un suo grande amico, Yves Bonnefoy. Il confronto e il dialogo assiduo tra i due, che ha avuto a un certo punto anche la consuetudine di comuni seminari a Ginevra – di questi loro incontri più di una volta mi raccontava Bonnefoy – ha, tra gli altri esiti, un bellissimo testo sul Goya dei Caprichos e delle peinturas negras.

Un altro condiviso legame che univa i due era il rapporto con il Baudelaire dei Fiori del male e della critica figurativa: una passione, coltivata da entrambi assiduamente, alimentata dalla convinzione che Baudelaire si affaccia alla modernità leggendo di essa con grande profondità le figure che ancora oggi ci interpellano. Una passione che nell’un caso e nell’altro ha dato origine a splendide pagine.

Il Baudelaire poeta che nel saggio La Mélancolie au miroir, 1990 (in italiano, La malinconia allo specchio, 1990) Starobinski analizza è un Baudelaire che continua a interrogarci: il definirsi della modernità, delle sue forme, genera la condizione dell’esilio; lo spaesamento del cigno nel cantiere aperto nel cuore della Parigi in rapida trasformazione urbanistica è figura del nuovo tempo. A Bonnefoy e a Starobinski, insieme, ho dedicato, nel 2007, un mio saggio baudelairiano (I fiori di Baudelaire. L’infinito nelle strade): momento di un dialogo intorno al poeta che da tempo era in atto e che sarebbe continuato.

Sulla formazione medica e psichiatrica e sul passaggio da Freud presto Starobinski innestò una cura del testo, delle sue linee nascoste, del suo teatro per dir così invisibile e tuttavia affidato a segni, a sintomi, linguisticamente visibili. In questa via di ricerca incontrò sia Leo Spitzer, la sua Stilkritik, attenta alle spie linguistiche visibili nel testo, sia, soprattutto, Saussure. Degli studi di Saussure privilegiò l’attenzione alle forme che trascorrono al di qua della struttura esteriore del testo, cioè la tessitura anagrammatica e ipogrammatica che sostiene come una rete sotterranea e tuttavia attiva la composizione. Ma questo sguardo per Starobinski non divenne mai isolato ed esclusivo, in qualche modo si arrestò sul piano delle curiosità. Lo sguardo del critico frequentava scene antropologicamente più coinvolgenti. Si trattava di figure ricorrenti nella rappresentazione artistica. Tra queste, per esempio, la maschera, l’ombra, il dono. Più che temi erano campi di discorso che raccoglievano nel loro dispiegarsi non solo idee, storia di idee, ma raffigurazioni poetiche e visive, e sollecitavano un’attenzione che poteva far ricorso a discipline diverse, insomma mettevano in moto la complessità del linguaggio e la concezione del fatto interpretativo come un prisma. Le occasioni – un seminario, una mostra, una pubblica conferenza – diventavano spesso l’avvio di un’analisi che presto si consegnava alla forma del libro. Così è stato per l’indagine sullo stile di Flaubert, sulla “scala delle temperature”: disponendo termicamente il lessico delle sensazioni e delle descrizioni flaubertiane verso il polo del gelo o del calore, si poteva indicare e interpretare l’esteso arco delle forme descrittive e visive della narrazione. Così è stato per il dono: la mostra al Museo del Louvre del 1994 dedicata alle figurazioni del dono ha dato origine a una presentazione affidata allo scritto Largesse, tradotto poi in italiano con A piene mani, un’indagine sulle implicazioni – di potere, di esposizione di sé – che l’atto e le forme del donare comportano. Lungo il cammino dello studioso ci sono molti temi ricorrenti, molti ritorni – la nostalgia è uno di questi, un altro è la maschera, un altro l’ombra – ma la malinconia è stato forse il discorso che più lo ha coinvolto. Nel 2012 nel volume L’encre de la mélancolie (in italiano L’inchiostro della malinconia, 2014) le varie stazioni sono raccolte e ritrovate: storia di un itinerario, e anche inizio di un’estrema ancora fervida stagione, quella dell’addio alla scrittura, dell’addio alla vita.

Accade che alcune figure si consegnino, nel ricordo, a una sorta di sfondo: di “arrière-pays”, direbbe appunto l’amico di Starobinski, Bonnefoy. Nel mio caso l’immagine di Jean Starobinski ha sullo sfondo il tratto di piazza del Campo a Siena che precede l’ingresso al Palazzo Comunale e che riceve nel pomeriggio l’ombra lunga della Torre. È lì che è avvenuto, quindici anni fa, l’ultimo saluto. Starobinski era con sua moglie, Jacqueline Sirman, ed eravamo tornati dall’Abbazia di Pontignano in una luce settembrina che proprio nella piazza, come accade, si faceva come più nitida e insieme più solida, sventagliandosi in giochi di ombre sulle finestre dei palazzi e intorno ai colonnini che accerchiano il Campo. Dopo la sosta e la conversazione nel caffè Il Palio, Starobinski volle salire con sua moglie verso le sale del Palazzo dove sono Lorenzetti e Simone Martini. Un dialogo silenzioso con le allegorie del Buon Governo e con gli azzurri di Simone: in questa immagine si raccoglie per me il ricordo di Starobinski.