I giapponesi vengono a studiare la progettazione italiana / La creatività sostenibile

Nel 2015, rispondendo alle richieste di alcuni miei referenti giapponesi, ho fondato quella che chiamo una “scuola itinerante” per permettere a giovani professionisti giapponesi di conoscere l’essenza della progettazione all’italiana. Al momento, abbiamo sperimentato la scuola itinerante con tre gruppi diversi: due volte con gli iscritti di un centro di formazione e promozione per giovani creativi di Osaka (dicembre 2015, marzo 2017) e una volta con un’organizzazione no profit che si occupa di lifelong learning in un distretto di Tokyo (giugno 2017). La nostra scuola itinerante ha una durata breve, appena pochi giorni, e questo soprattutto per la limitatissima disponibilità di ferie che possono permettersi i partecipanti giapponesi. Il programma si articola viaggiando tra alcune località, per ora prevalentemente del norditalia come Milano, Torino, Bologna, ecc., selezionate in base alle esigenze di ogni gruppo. Abbiamo visitato insieme a giovani creativi giapponesi (designer, architetti, grafici e altro) i luoghi di lavoro di alcuni progettisti che lavorano in campi anche molto diversi tra loro (design, architettura, editoria, rigenerazione urbana, biblioteca, educazione, ecc.) per ascoltare la loro storia, far loro domande, discutere insieme o partecipare ai loro workshop. Le esperienze sono state sempre molto interessanti e appaganti sia per i giovani partecipanti giapponesi che, sorprendentemente, anche per i vari relatori-progettisti italiani. Oggi vorrei parlare della mia più profonda motivazione per aver ideato questa iniziativa.

Parole dimenticate, creatività dimenticate

La parola “progettazione” significa, secondo lo Zingarelli, “l’atto di immaginare e ideare qualcosa e proporre il modo di attuarla”. Ma, come è noto, nell’ambito del design e dell’architettura, questa parola in Italia si riferiva a qualcosa di più specifico ed è stata a lungo utilizzata al posto della parola “design”, prima che il termine inglese la spodestasse nel vocabolario degli italiani. Al posto di “curare il design” si diceva infatti “progettare”, e un “designer” era detto “progettista”: per padri nobili del design italiano come Bruno Munari (1907-1998), Achille Castiglioni (1918-2002) o Enzo Mari (1932-), il vocabolario era costituito da questi termini.

La differenza non sta solo nelle parole. La parola “progettazione” non è una mera traduzione del concetto odierno di “design”, inteso ormai quasi esclusivamente come un valore estetico aggiunto per aumentare la vendita di merci in una società consumistica come la nostra – in definitiva, ciò che più propriamente si definisce styling, e il Salone del Mobile di Milano di oggi è esattamente l’occasione per promuovere il design inteso in questo senso. A quel tempo, infatti, lo scopo della progettazione non era solo styling. Intanto era un modo di lavorare, un principio che non era riferito solo al mondo del design o dell’architettura, ma a tutte le discipline professionali e persino alle attività casalinghe. Del resto Bruno Munari, all’inizio del suo Da cosa nasce cosa, cita una ricetta di cucina come esempio di progettazione. Ma, soprattutto, la progettazione comprendeva, per molti progettisti di allora, un forte senso di missione etico-sociale: il suo obiettivo era innanzitutto realizzare un vero miglioramento dell’ambiente vitale delle persone, prima ancora di riuscire nell’arricchimento delle aziende. Era il periodo del dopoguerra, quando la cultura, l’economia e la tecnologia univano miracolosamente le loro forze per uscire dal disastro, e anche i giovani progettisti dell’epoca volevano dedicarsi alla ricostruzione del Paese. Spesso in nome di quell’obiettivo i progettisti non lesinavano critiche agli stessi committenti, fossero essi aziende private o amministrazioni pubbliche, se lo scopo produttivo era da considerarsi discutibile dal punto di vista sociale, morale, psicologico o altro. Inoltre, a differenza di molti designer industriali di oggi che si occupano (o meglio, sono costretti a occuparsi) principalmente dello styling esterno per aumentare il valore commerciale degli oggetti, i progettisti di una volta ricoprivano mansioni ben più ampie, a cominciare dall’individuazione dei problemi verificatisi nella realtà. Gestivano poi tutte le fasi successive della progettazione, in collaborazione con i rispettivi professionisti, per fornire in ultimo la soluzione finale agli utenti. Era un ruolo che guardava il progetto a 360°: il progettista era una sorta di regista, o direttore d’orchestra, che dirigeva tutte le operazioni necessarie per lo scopo finale, ma in un certo senso assomigliava anche a un contadino che segue molto attentamente le piante dalla semina fino al raccolto. I Castiglioni chiamavano questo modo di lavorare “progetto integrale”.

La creatività del design industriale (progettazione) che nacque per realizzare al meglio la produzione industriale, aveva, soprattutto nell’Italia postbellica, un modo di operare che passava attraverso un equilibrio molto raffinato, quasi miracoloso, probabilmente per le circostanze storiche particolari del tempo: un misto tra la creatività razionale, figlia della Modernità, e quella premoderna, formatasi nella lunga storia del laboratorio artigianale, ricca del sapere tradizionale sedimentato nelle mani, nel corpo e negli occhi degli artigiani. Lo scenario italiano del dopoguerra era effettivamente un momento storico di ricchezza senza eguali: un incrocio tra la Modernità e un mondo antico che resisteva ancora e che metteva a disposizione un terreno incredibilmente fertile e sano per la creatività, un terreno che oggi non esiste più. Dagli ultimi decenni del XX secolo, sotto la spinta di esigenze economiche sempre più forti, l’eredità di questa progettazione vecchio stampo è stata quasi completamente spazzata via non solo nel resto del mondo, ma perfino nella sua patria. Dico quasi completamente perché, come vedremo in seguito, ci sono ancora veri progettisti che hanno mantenuto un autentico atteggiamento progettuale. Ed è proprio quello che volevo far conoscere ai miei connazionali.

Ora che siamo sempre più consapevoli della criticità delle condizioni ambientali, sociali e mentali del mondo, abbiamo l’obbligo di ricordare che l’atteggiamento individuale nella vita e nel lavoro di ciascuno di noi, in altre parole la natura della propria creatività, può incidere molto sul nostro futuro su questo pianeta. La questione riguarda, infatti, la creatività che ha sempre una doppia faccia: da una parte ci nutre, ci regala la bellezza, ma dall’altra può danneggiare gravemente l’ambiente ed è capace di produrre anche armi nucleari. Al punto in cui siamo, è ormai indispensabile scegliere se esercitare o meno una creatività favorevole all’umanità e al pianeta, al di là degli interessi personali. E quella progettazione che, pur essendo figlia della Modernità, non disdegnava di avere ancora un forte legame con i valori umani e con la vita, oltre che con il mondo tradizionale, ci offre oggi una chiave preziosa per superare questi tempi di crisi. Il vero motivo per me per inventare una “scuola itinerante” che portasse a conoscere gli autentici progettisti sta proprio lì, nella specificità della creatività che sta dietro una corretta progettazione all’italiana.

Innanzitutto mettere in dubbio l’ovvio = La creatività della regressione

La prima caratteristica comune nei progettisti di una volta era quella di non dare niente per scontato e di mettere in dubbio l’ovvio.

Per esempio, per progettare un bicchiere, prima ancora di iniziare a pensare alle forme, ai colori o ai motivi, i progettisti vecchio stampo mettevano in dubbio la tipologia stessa del bicchiere come contenitore per liquidi, chiedendosi se non ci fossero altre soluzioni migliori. In altre parole, prima di andare avanti facevano sempre un passo indietro, pensavano a monte, compivano una specie di “regressione” per approfondire la questione.

Così come il verbo progettare, composto da “pro” (avanti) e “gettare”, il focus dei progettisti è sempre posto sul progresso, sul miglioramento, sull’andare avanti. Eppure i veri progettisti non pensavano mai di andare solo in avanti. Andavano prima indietro e poi in avanti, oppure andavano avanti guardando anche indietro. Non rifiutavano mai il legame con il passato o con la memoria, a differenza di molti razionalisti. Esercitavano così una creatività che comprendeva sempre due vettori contrari – progresso/regressione – come un ossimoro. In effetti, anche la definizione che una volta François Burkhardt diede dei fratelli Castiglioni era un puro ossimoro: “razionalisti storici”.

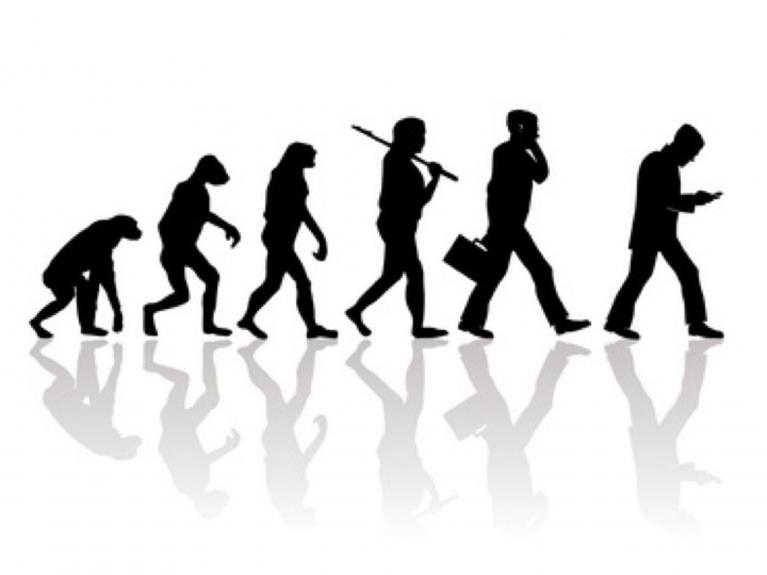

Quando tenni una lezione per il reparto design della succursale giapponese di una delle più grosse aziende multinazionali di smartphone, parlai del significato e delle caratteristiche della progettazione all’italiana e chiesi ai partecipanti cosa ne pensassero di questa creatività a doppio vettore. Il loro capo mi rispose dicendo che loro avevano i know-how accumulati fino a quel momento, quindi partivano da quel punto in avanti. Vale a dire che non disponevano assolutamente di uno sguardo critico di riflessione/regressione per rimettere in discussione le conoscenze accumulate in precedenza. Di fronte a un compito così importante come la progettazione di nuovi modelli di smartphone, capaci potenzialmente di modificare i comportamenti di centinaia di milioni, se non miliardi di persone, avrebbero dovuto almeno assumersi la responsabilità di porsi domande socio-antropologiche del tipo: “Sono questi veramente dei buoni strumenti per migliorare la comunicazione umana?” O semplicemente, “È questa realmente una evoluzione?” (fig. 1). Ma nel loro processo progettuale non sembrava fosse concesso alcuno spazio del genere. Questo perché l’obiettivo finale dell’azienda non è quello di aiutare le persone ad avere una comunicazione non solo efficace, ma anche buona per lo sviluppo umano, bensì di vendere più unità possibili.

Una domanda da porsi: È questa realmente una evoluzione?

Naturalmente la cosa non riguarda solo quell’azienda, ma quasi tutte le aziende produttrici di merci che si trovano a subire la fortissima pressione dell’economia odierna. In tali condizioni, quasi tutte le attività produttive sono costrette a correre a tutta velocità, spinte ossessivamente in avanti dal vettore del progresso per ottenere maggiori introiti con maggior efficienza, senza avere mai modo di concedersi lo spazio di una lenta riflessione/regressione.

Eppure è proprio questa natura della civiltà, capace di andare solo in avanti e in fretta, la causa principale della crisi ambientale, sociale e mentale di oggi. E chi nasce e cresce in una società ipercapitalista e iperconsumista come quella giapponese, non ha nemmeno modo di rendersene conto. È per questo che si rende necessario imparare di nuovo la filosofia e la pratica di una progettazione che conteneva in sé una quota di regressione, una creatività ormai quasi dimenticata nella società contemporanea, per poter contrastare la tendenza suicida della civiltà occidentale.

Nel caso di Achille Castiglioni (la fondazione Achille Castiglioni è sempre la prima tappa della nostra scuola itinerante, dove il relatore è il sottoscritto), il grande progettista milanese introduceva nella sua attività creativa il fattore di regressione attraverso le assidue osservazioni e le analisi che praticava su qualsiasi oggetto, per risalire all’origine del suo processo creativo. Castiglioni rivolgeva il suo sguardo curioso su tutto ciò che capitava sotto i suoi occhi – oggetti, utensili, macchine, prodotti storici e prodotti naturali – per capire il punto zero della creazione che si celava dentro ciascun oggetto, individuando sotto le sue forme quella che definiva la “componente principale”, ovvero l’intelligenza e le condizioni materiali e sociali che avevano generato e che consentivano a quell’oggetto di esistere.

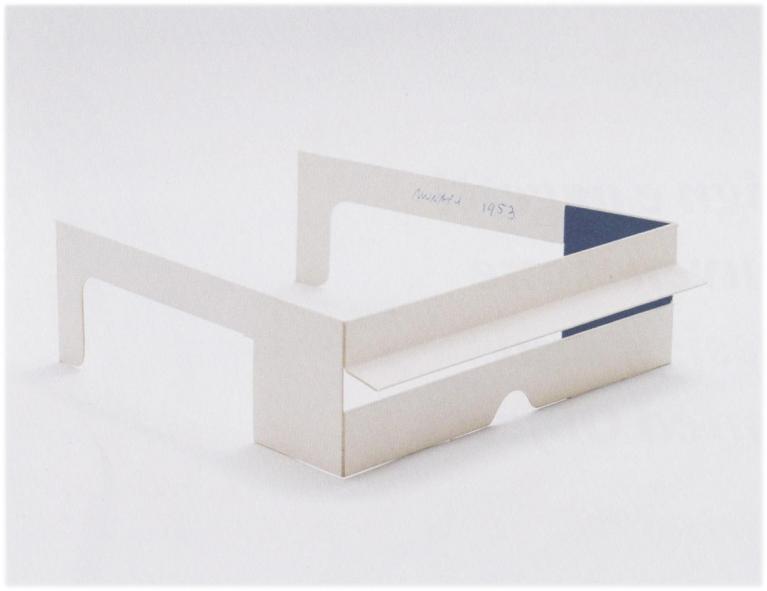

Per trasmettere quest’atteggiamento regressivo di ricerca ai suoi studenti o ai visitatori che capitavano nel suo studio di Milano, ma anche al pubblico che affollava le sue conferenze, Achille Castiglioni mostrava sempre alcuni oggetti sfidando gli astanti a individuarne la componente principale. Uno degli oggetti che amava particolarmente mostrare era un paio di occhiali da sole, “Occhiali paraluce”, in cartoncino, realizzati da Bruno Munari. (fig. 2) Perché mostrava quegli occhiali da sole? Secondo me perché era un oggetto didatticamente ideale per far comprendere fino a che punto occorreva procedere con l’analisi. Sembra che Munari si sia ispirato al gesto delle persone che proteggono con la mano gli occhi dai raggi del sole, poiché sotto un oggetto (sostantivo) c’è sempre un gesto, un verbo. Credo sia proprio lì che Achille Castiglioni voleva condurre i suoi interlocutori.

Nel progettare un paio di occhiali da sole, infatti, verrebbe naturale pensare immediatamente a due lenti colorate posizionate davanti agli occhi. Ma se ci spostiamo dal livello di “sostantivo” (due lenti) a quello più nascosto di “verbo” (limitare la quantità di luce che entra negli occhi), come appunto fece Munari, ci liberiamo completamente dalle condizioni materiali delle due lenti e possiamo realizzare degli occhiali da sole in qualsiasi altro modo, posto di riuscire a “limitare la quantità di luce che entra negli occhi”. L’orizzonte creativo si apre, d’un tratto, infinitamente. In questo modo, compiendo una regressione dal “sostantivo” al “verbo”, cioè scendendo fino all’origine della creazione, si può creare (progettare) con piena libertà e completezza.

“Occhiali paraluce”, in cartoncino, di Bruno Munari (1953).

È vero che il vettore di regressione, cronologicamente parlando, “va indietro”, ma come abbiamo visto anche in quest’ultimo esempio, sembrerebbe più adeguato rappresentarlo con la metafora di un vettore verticale che “scende verso le radici”. In sostanza, con questi doppi vettori, i progettisti scendono prima a un livello più sotterraneo, verso la radice delle cose, e poi, risalendo su gradualmente, come una pianta che cresce, realizzano la loro progettazione.

Insegnamenti di progettisti

Naturalmente volevo che i partecipanti della scuola itinerante afferrassero bene questo concetto di vettore di “regressione”. E tutti i nostri progettisti/insegnanti, nonostante le notevoli differenze professionali tra loro, ciascuno con sue parole ed esempi concreti, hanno trasmesso molto efficacemente ai giovani giapponesi venuti a incontrarli il significato e soprattutto il modo di praticare questa “creatività regressiva”.

1. Chi ha insegnato in modo più chiaro questo elemento è stata forse Silvana Sperati, presidente dell’Associazione Bruno Munari, con il suo workshop di base del Metodo Munari. Nel dicembre del 2015, il primo gruppo della scuola itinerante trascorse una intera giornata nella sua Fattoria didattica di Montebello della Battaglia, per tirare fuori tutte le potenzialità espressive possibili e immaginabili da semplici fogli di carta bianca per fotocopie, formato A4. E quanta ricchezza espressiva è venuta fuori solo piegando, tagliando, torcendo, accartocciando, bucando e suonando quei fogli di carta! (fig. 3, fig. 4) Quei fogli bianchi che a prima vista sembravano tanto ovvi e poco attraenti, attraverso le sperimentazioni guidate da Silvana Sperati ci hanno fatto scoprire le tantissime qualità, qualcuna persino del tutto insospettata, di quel materiale. Quella sperimentazione è proprio il gesto “regressivo” che Munari chiedeva (e oggi Silvana Sperati chiede) di compiere ai partecipanti prima di entrare nella fase di progettazione vera e propria. La creazione, per Bruno Munari così come per Achille Castiglioni, partiva sempre da un’attenta ed esaustiva sperimentazione (= osservazione e analisi) sulle condizioni concrete a disposizione (materiali, strumenti, situazioni, condizioni fisiche psicologiche, ecc.). Il gesto regressivo di queste sperimentazioni procura nuove conoscenze che a loro volta ci guidano in una progettazione più corretta e coerente.

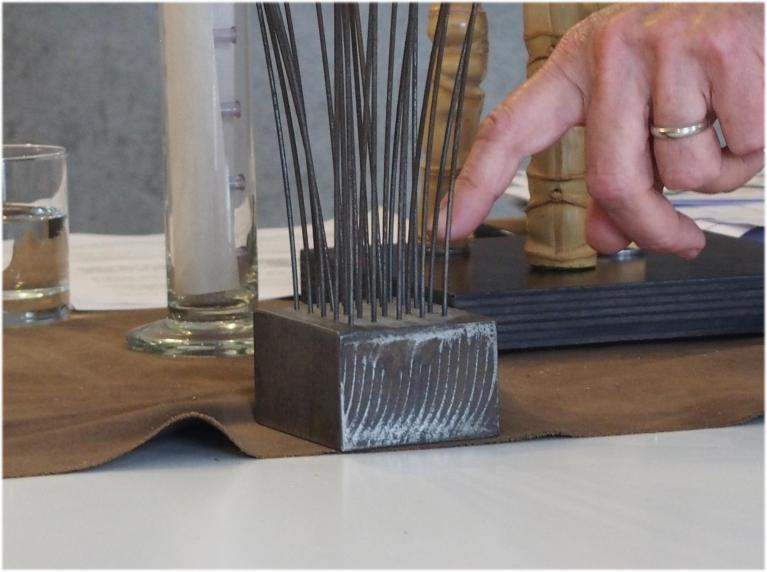

2. Anche la lezione dell’Arch. Gianfranco Cavaglià, ex docente del Politecnico di Torino, nonché co-firmatario di moltissimi progetti di Achille Castiglioni, ha ribadito con altre parole e altri esempi lo stesso principio. Anche Cavaglià inizia con un attento studio delle caratteristiche e delle prestazioni latenti dei materiali a disposizione, e cerca di far esprimere i materiali stessi piuttosto che imporre i suoi disegni. (fig. 5) Il disegno sembra scaturire sempre e rigorosamente come il risultato naturale di una lunga ricerca e dall’ascolto delle conoscenze acquisite nel processo. Cavaglià preferisce sfruttare l’esistente per migliorarlo, piuttosto che azzerare il vecchio per fare il nuovo. È un atteggiamento molto più prudente, più gentile, rispetto alla modalità aggressiva oggi più diffusa. Ho notato che c’è sempre una quota di “gentilezza” in questi progettisti vecchio stampo, ma anch’essa è un prodotto, se non un effetto collaterale, dello stesso vettore regressivo, capace di rallentare e attenuare certi impeti della creatività moderna.

L’Arch. Cavaglià ci ha svelato anche un segreto per mantenere vivo il vettore regressivo. Lui lo chiama “principio d’indeterminatezza” e funziona così: soprattutto nelle prime fasi della progettazione, finché non si è sicuri della direzione che essa sta prendendo, consiglia di non definire troppo il progetto in modo che si possa sempre tornare indietro per cambiare. Suggerisce anche di “definire ogni cosa per essere pronti a cambiare”. L’indeterminatezza è per lui un atteggiamento flessibile che lascia sempre un’apertura a una possibile “regressione creativa”, anche all’ultimo momento.

Fig. 5

Fig. 5 L’Arch. Gianfranco Cavaglià illustra una sua sperimentazione giovanile (1969-1970) realizzata con filo d’acciaio armonico. Qui il progettista non ha imposto il suo disegno sulla forma. La profonda conoscenza della natura del materiale gli ha permesso di concepire il progetto, che consiste solo in una piccola base forata (fig.6). E’ poi la stessa natura del materiale, sollecitata dal vincolo della base, a tracciare in aria le sue curve. Dal punto di vista didattico, è un oggetto estremamente efficace per illustrare un certo rapporto tra il progettista e il progetto, molto utile perché il concetto è metaforicamente declinabile in qualsiasi settore.

3. Gli stessi principi “regressivi” e “gentili” sono cruciali anche nel lavoro della Cooperativa Sumisura, che si occupa da tanti anni di rigenerazione urbana e di sviluppo locale a Torino, prima nel quartiere di San Salvario e da pochi anni anche in quello di Barriera di Milano. Più che per conto dell’amministrazione cittadina, la cooperativa lavora con, e per, gli abitanti stessi del quartiere. Il loro motto “behutsame Stadterneuerung” (miglioramento cauto della città), preso in prestito da Hardt-Waltherr Hämer, lo storico direttore dell’IBA Berlin, parla esattamente la stessa lingua di Sperati e di Cavaglià.

Al contrario di molti progetti urbanistici che tendono a fare tabula rasa dell’area in questione per edificare nuove strutture, Sumisura porta avanti costanti e attente indagini sull’esistente (situazioni abitative, sociali, commerciali e culturali del territorio) per poi introdurre gli interventi sollecitati dalle stesse indagini, sempre i meno invasivi possibile. Sumisura tende infatti a costruire rapporti umani tra i soggetti locali piuttosto che costruire edifici fisici. E gli stessi interventi sul territorio nascono attraverso questi rapporti umani calorosi e aperti, con esiti a volte assolutamente imprevisti. Perché non è Sumisura a offrire soluzioni preconfezionate, ma essa prepara piuttosto l’opportunità perché i soggetti locali (singoli cittadini o gruppi di cittadini come associazioni) possano esprimersi al meglio per co-progettare il benessere. Il vero motore della progettazione sono sempre i rapporti umani, non il capitale né la tecnica.

Casa del Quartiere di San Salvario ospitata all'interno di un ex-bagno pubblico.

Lo spazio in via Baltea è un’ex-tipografia. La loro caffetteria è realizzata interamente a mano ricicli e riusi molto intelligenti e lavori manuali che trasmettono un bel calore umano.

4. Anche le pagine dei libri della casa editrice per l’infanzia Carthusia Edizioni di Milano sono impregnate di forte calore umano e vettore regressivo. A differenza di molti editori per l’infanzia, che spesso acquistano i diritti di libri stranieri limitandosi a tradurli, Carthusia progetta tutto, partendo dalle radici dell’esistenza dei bambini che vivono e crescono nella realtà sociale italiana: da qui il loro forte vettore regressivo. Tra molti progetti e collane diverse, Carthusia affronta spesso temi difficili e delicati per i bambini, come diversità, divorzio dei genitori, lutto in famiglia, malattia infantile, ecc., per raccontare ai più piccoli, seppure con leggerezza, le verità della vita. Per questi progetti si forma un cosiddetto “focus group” composto da psicologi specialisti del problema che verrà affrontato nel libro, genitori di bambini che mostrano quel problema, genitori di bambini che non hanno quel problema, a volte anche i bambini stessi, l’autore del testo, l’illustratore, oltre ovviamente alla redazione. Solo dopo un certo periodo di discussione sul tema l’autore inizierà a scrivere la storia, e sempre attraverso metafore, cioè con personaggi animali o in forma di favola, miti, ecc. La storia viene poi letta a scuola in diverse classi e si raccolgono i feedback di altri bambini (parole, disegni) e solo dopo l’analisi di questi feedback l’illustratore disegna le immagini. È un vero laboratorio partecipativo condotto appassionatamente (cioè, con forte calore umano) che affonda le radici profonde nella psiche dei bambini stessi, e che si concretizza in un libro grazie alla grande capacità poetica dei professionisti coinvolti (autore e illustratore).

L’incontro con Patrizia Zerbi, editore e direttore, nonché il “cuore” di Carthusia Edizioni. Ha in mano uno dei libri realizzati con il focus group.

5. L’idea di Le piazze del sapere, visione innovativa delle biblioteche pubbliche (oltre a essere un concetto, è anche il titolo di un bellissimo libro) di Antonella Agnoli, ex bibliotecaria di lunga militanza, grande studiosa di biblioteche e oggi assessore alla cultura del comune di Lecce, assomiglia, più che a una biblioteca tradizionale, a un centro civico multifunzionale dove non solo si possono trovare i libri, i cd e i dvd, ma anche tutte le informazioni utili per risolvere problemi di ogni tipo, l’opportunità di incontrare altre persone e la possibilità di svolgere varie attività: corsi, laboratori, giochi, feste e quant’altro. In questo senso, la biblioteca pensata da Antonella Agnoli è molto simile a una Casa del Quartiere. Perché al giorno d’oggi, quando abbiamo già a disposizione tutti i libri, le musiche e i film sui nostri tablet, una biblioteca di vecchio stampo non può sopravvivere, ma di fronte alla perdita di senso comunitario e all’impoverimento dilagante dell’intelligenza sociale che affliggono le società contemporanee, i luoghi dove le persone possano incontrarsi fisicamente per creare relazioni vere servono sempre di più. Antonella Agnoli individua la biblioteca pubblica come un vero “luogo-antidoto”, capace di rendere più vitale e più vivibile la nostra società, a patto che si adegui alle esigenze del presente.

La sua riflessione ci ricorda da dove bisogna iniziare per progettare una biblioteca, ed è ovvio che l’architetto non può iniziare con i suoi giochi bizzarri da archistar. Una biblioteca di oggi va progettata come parte integrante di un progetto urbanistico, comunitario e sociale. Prima di disegnare gli edifici, bisogna ascoltare i cittadini per conoscere profondamente il territorio, le sue esigenze, i problemi contingenti. E soprattutto formare un nuovo tipo di bibliotecari. Il focus è sempre posto sull’essere umano che vive su quel territorio e che entrerà in quella biblioteca. Se non è questo un gesto progettuale regressivo/gentile…

L’incontro con Antonella Agnoli nella Biblioteca Salaborsa di Bologna.

Nonostante i pochi giorni a disposizione, i partecipanti della scuola itinerante sembrano aver saputo cogliere l’essenza comune che lega progettisti operanti in settori tanto diversi.

Nell’incontro riassuntivo avuto nell’autunno del 2017 a Osaka con i nostri ex allievi, alcuni di essi hanno raccontato che prima di partecipare alla scuola itinerante erano molto presi a inseguire informazioni e notizie sulle tendenze, sui modelli o le star del mondo del design. Mentre incontrando i veri progettisti si sono resi conto che non c’era alcun bisogno di andare dietro alle tendenze, né di correre insensatamente “in avanti”, ma era tempo di iniziare a farsi domande più fondamentali su ciò che si ha e su ciò che si è, e a ragionare meglio con la propria testa.

È stato per noi un grande risultato scoprire che quei giovani creativi si erano resi conto di quanto fossero travolti dalla forte corrente della società giapponese, così capitalista e consumistica, che li spingeva ininterrottamente “in avanti”, e di come avessero ritrovato uno sguardo “regressivo” verso se stessi.

Il restauro della creatività della Storia attraverso la progettazione

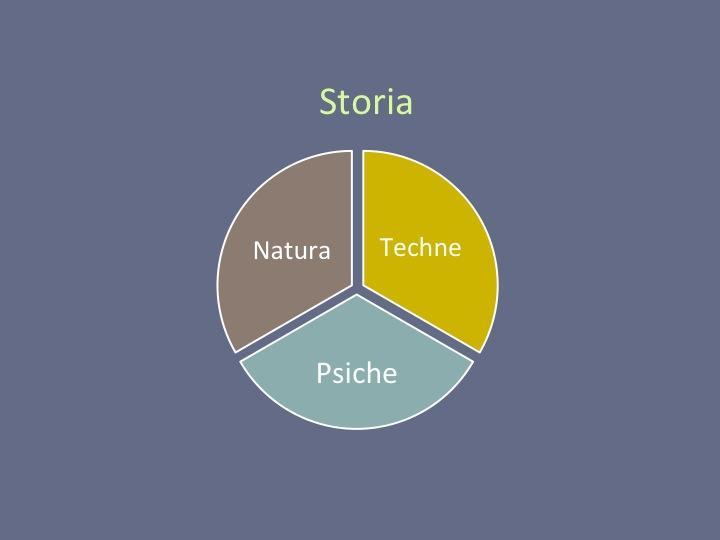

Il recupero del vettore regressivo/gentile che ci insegna la creatività della progettazione non è tema che riguardi solo il mondo del design o dell’architettura, ma interessa lo stato critico in cui si trova la creatività nell’ambito più ampio, a livello planetario, della Storia stessa. La Storia è un’energia, come disse una volta Anselm Kiefer, e possiamo spingerci a dire che è una grande creatività, anzi una creatività collettiva, composta dalle tre componenti principali, quali Natura, Psiche e Techne, i rispettivi soggetti-motori dei tre ambienti – naturale, mentale, sociale – che compongono la nostra esistenza (fig. 11). Ma il flusso dell’energia creativa del mondo, che attualmente scorre quasi solo “in avanti”, sta alimentando solo ed eccessivamente l’area della Techne, causando un grave squilibrio tra le componenti e provocando una situazione di repressione e di sfruttamento ai danni delle altre due (fig. 12).

È proprio questa mancanza d’equilibrio tra le tre componenti, a mio parere, la vera causa della grave crisi insieme ambientale, sociale e mentale di oggi. Inutile dire che per noi che viviamo nel XXI secolo non potrebbe esserci missione più importante se non quella di trasformare questa creatività squilibrata e pericolosa della civiltà contemporanea in una più sana e più sicura, cioè sostenibile. Ed è qui che viene evocata la progettazione all’italiana per il suo vettore regressivo. Perché l’iniezione di quel vettore dovrebbe poter rallentare e quindi attenuare l’eccessiva tendenza unilaterale dell’energia creativa in ogni settore della civiltà.

Sarebbe un compito comune per tutti, ma questa trasformazione della creatività (che è poi la sostanza delle azioni ecologiste) non andrebbe praticata separatamente, bensì, come insegna anche Félix Guattari in Le tre ecologie, sarebbe da coordinare tra chi si occupa della salvaguardia dell’ambiente (ecologia applicata nell’ambiente naturale), chi deve affrontare quotidianamente il peggioramento generale dell’ambiente mentale (ecologia applicata nell’ambiente mentale) e chi combatte lo stato precario della democrazia e della giustizia sociale (ecologia applicata nell’ambiente sociale), perché questi tre ambienti sono strettamente interconnessi e per risanare l’equilibrio tra essi occorrono una visione e una pratica olistiche. E anche qui possiamo imparare dai progettisti vecchio stampo. La loro visione originariamente molto ampia e olistica, proprio per il loro modo di lavorare “integrale”, è perfettamente adeguata anche sotto quest’aspetto. Ma sarà impossibile recuperare quella visione senza ripensare in primo luogo alla formazione stessa. Il designer di oggi viene formato in un percorso troppo specializzato rispetto al passato. Per avere visione e capacità olistiche, come diceva Castiglioni, il design non può essere una “disciplina”, ma un atteggiamento, un modo di lavorare attraverso le diverse discipline.

Naturalmente le soluzioni finali saranno diversissime, a seconda dei settori di attività, come ci hanno dimostrato i nostri insegnanti/progettisti, quindi la ricerca va fatta in ogni campo, in modo concreto, con le rispettive competenze. In ogni caso auspichiamo che sempre più persone esercitino la loro creatività in questa direzione, cercando sempre più di attivare nel proprio agire quello straordinario vettore regressivo/gentile che ha fatto grande la progettazione italiana.

Componenti della creatività della storia.