In soccorso dei più forti / Salviamo la comunicazione sul web

Salvare il digitale da se stesso. Può sembrare un proposito paradossale, nell'epoca della sua massima espansione economica. Proprio mentre scrivo, intellettuali e politici di tutto il mondo costatano ancora una volta l'enormità del potere accumulato dai colossi del web. Messi insieme, è stato calcolato, i soli Google Amazon Facebook Apple e Microsoft adesso valgono il quinto stato più ricco del pianeta, peraltro privo dei debiti delle nazioni. Anche il Financial Times si chiede se questo schieramento non sia ormai too big per accettare regole. Senza contare il gigantesco influsso, non solo economico, che l'online ha raggiunto nella vita di ognuno di noi. Di quale aiuto dunque può mai aver bisogno il web?

E di quali consigli per di più potrà aver bisogno la pubblicità digital, da anni proclamata in costante incremento di fatturato? Attenti innanzitutto a considerarlo un tema specialistico. Nascoste sotto le mentite spoglie di argomento tecnico, le inserzioni su internet sono al momento l'unico motore economico non solo dell'intrattenimento ma anche della libera informazione online. Quanto basta per considerarlo un tema persino politico, d'importanza collettiva. Altro che materia per esperti. Val la pena insomma di interessarsi ai suoi destini. Anche perché, se l'impero è in evidente espansione, altrettanto sono visibili le sue crepe.

Prendiamo il successo di AdBlock. Per chi tra voi non dovesse saperlo, si tratta di un'estensione – ossia di un programma che amplia browser come Chrome o Safari – creata per liberare la navigazione sul web dalla miriade di banner, pop up, interstitial e via elencando i pullulanti formati della pubblicità digital. Il suo ideatore fu un giovane programmatore, Michael Gundlach. AdBlock fa esattamente ciò che promette nel nome: vieta l'accesso durante la propria navigazione alla terribile pubblicità web, come per esempio i pre-roll, ossia le inserzioni da sorbirsi prima di vedere un video, oppure quelle, ancora più invadenti, intromesse tra noi e l'articolo, magari anche complicate da rimuovere.

Nonostante gli AdBlock – quello di Gundlach è stato solo il primo esempio del genere – abbiano ricevuto poca attenzione dai grandi media, la loro diffusione sta crescendo sui computer di tutto il mondo, compresi quelli italiani. Nel 2016, sette milioni di nostri concittadini risultavano, nel silenzio, avere adottato questo vero e proprio dispositivo di autodifesa la cui utilità si è così affermata da diventare "di serie": è il caso di Samsung e Apple, che a breve distanza l'uno dall'altro hanno offerto ai propri utenti la possibilità di scaricare sistemi di adblocking. E il segnale a questo punto si tramuta in allarme.

Anche perché, per gli editori, tutto ciò può rappresentare un danno notevole. Non ci vuol molto a capire come, di questo passo, gli spazi pubblicitari online possano diventare sempre meno appetibili. Ora, cosa dovrebbero fare i marchi davanti a un fenomeno del genere? Invece che disperarsi o, peggio ancora, come si legge, studiare nuove tecnologie che aggirino gli AdBlock, farebbero bene a riflettere sulle parole dello stesso Gundlach – il quale durante una conferenza già nel 2010 ha dichiarato "poiché la pubblicità è così fastidiosa per così tanta gente che vuole eliminarla, la pubblicità dovrebbe cercare di essere meno fastidiosa". Geometrica chiarezza.

A me gli AdBlock ricordano in verità qualcosa di ben poco digitale, ossia quei cartelli che spesso capita di leggere sui portoni dei palazzi: "Niente pubblicità per favore". Hanno un tono perentorio, ma si potrebbe anche considerarli come degli inviti a cercare modi meno sgradevoli per far arrivare quelle informazioni. Non a caso Gundlach dichiara che il suo "risultato ideale sarebbe dover ritirare questa estensione, quando tutto il web sarà ricoperto solo da pubblicità che alla gente piace e che a nessuno viene in mente di bloccare".

Internet si annunciava, lo sappiamo, come la possibilità straordinaria di realizzare ciò che si è sempre cercato, ossia un paritario rapporto "one to one" con il pubblico. Anche Zuckenberg presentò così Facebook agli inserzionisti: eccola, finalmente, la conversazione tra brand e pubblico. Su queste basi i social network hanno costruito platee nuovissime, raccogliendo grandi audience a scopi pubblicitari. Il fenomeno AdBlock, però, parla chiaro: l'occasione è stata persa. La pubblicità sul web replica i peggiori schemi del passato, martellanti e disinteressati a qualunque forma di relazione rispettosa. E, a dirla tutta, sembra che lasciar fare ai citati giganti del web non sia stata una grande idea.

Risultato? La gente oggi detesta la pubblicità su internet e la rifugge appena può. Anzi, quella sregolata aggressività rappresenta il ribaltamento delle promesse iniziali della rete. Sul web il pubblico non ha ricevuto più libertà di prima ma più pressione. Il suo lettore non è considerato un soggetto attivo ma un passivo ricettore di valanghe di messaggi inutili. E certo non è visto dagli inserzionisti come una persona ma, più che mai, un numero da conteggiare, pedinare, intercettare in ogni momento. Un dato.

E non ci riporta, questa involuzione, ai deliri della pubblicità scientista che Bernbach già alla fine degli anni '40 decise di contrastare? Davanti all'onnipresenza insistente di certi banner sembra di risentire quel Rosser Reeves che negli anni cinquanta confidava nel bombardamento tv fino a dire "la gente guarderà la pubblicità, che sia interessante o no". Tutto questo sforzo tecnologico non ha portato una nuova idea di pubblico e di linguaggio. Siamo ancora agli anni cinquanta. Anzi, è stupefacente proprio vedere come la quasi totalità dei marchi, davanti a rifiuti espliciti quali l'adblocking, non riesca neanche a concepire una risposta qualitativa e non sia sfiorata dalla possibilità di poter cambiare approccio linguistico preferendo il chiuso della propria autosufficienza.

Eppure non è solo il pubblico a inviare segnali di saturazione. Per quanto i media non lo raccontino volentieri, e preferiscano un'acritica e ormai invecchiata vulgata entusiastica, anche gli inserzionisti non sono più in luna di miele. È il caso degli investimenti in Programmatic, ossia degli acquisti automatizzati di spazi pubblicitari, che pongono problemi di trasparenza finora irrisolti: per i committenti è quasi impossibile tracciare la dislocazione delle proprie campagne, in parole povere capire che fine facciano i propri soldi. E ancora. Una recente inchiesta del Times ha scoperchiato il tema della Brand Safety, cioè di inserzioni che attraverso assegnazioni automatizzate si collocano su siti web volti a finanziare terroristi o gruppi neonazisti. Marchi come Land Rover o L'Oreal, giusto per citarne un paio, non hanno gradito, e le piattaforme Google hanno subito le defezioni illustri di molti grossi account.

Problemi di non diversa natura, sempre legati all'autosufficienza, all'intangibilità, all'impossibilità materiale di verificare, sono legati anche alle impression fraudolente e al traffico fake – una ricerca valuta in 16,4 miliardi di dollari il costo delle frodi pubblicitarie nel 2017 – così come alle performance delle inserzioni sui social: chi controlla il loro rendimento? Può essere credibile che a certificarlo sia il loro stesso venditore? Si pensi a Facebook, che ha recentemente ammesso di aver alterato al rialzo il conteggio delle view dei propri video pubblicitari. L'inafferrabilità del web è non a caso alla base della clamorosa decisione di un cliente non proprio minore – Procter & Gamble – che ha deciso per il 2017 una stretta sui propri investimenti nel digitale. “Mio papà mi ha insegnato che se anche tutti i miei amici decidessero di gettarsi dal ponte, io non devo farlo”, ha dichiarato Marc Pritchard, Chief Brand Officer della corporation.

Un quadro troppo fosco? Solo gli inevitabili assestamenti di un mondo, quello digitale, che in fondo muove in questi anni i suoi primi passi? Di certo non è impensabile che con l'andamento attuale il web – con i suoi cookies, i suoi big data, con il suo opaco desiderio di tracciare ogni nostro movimento – finisca per condannarsi lentamente al suicidio, ovvero alla sua estinzione così per come l'abbiamo conosciuto. Non sarebbe imprevedibile cioè se l'intrattenimento e le relazioni – oggi così fitte – domani trovassero un modo per uscire da lì. Vorrebbe dire che il web non sarà più percepito come spazio neutro, di autonoma condivisione, ma che sarà diventato agli occhi di tutti ciò che già oggi fa intravedere: un luogo perennemente interessato a usarci, la patina gradevole di una trappola multiforme.

Può darsi insomma che siano destinati a restare in rete solo i servizi; i biglietti da acquistare, i pacchi da farsi recapitare, la spesa online... e non stupirebbe, a quel punto, se i nostri figli guardassero all'internet del futuro un po' come i giovani vedono oggi la tv generalista, ossia un media essenzialmente vecchio, finto, saturo di brutte inserzioni, uno spazio "in posa" incapace di creare fatti nuovi. La cultura digitale sarebbe così vittima della propria autosufficienza, dell'idea che la comunicazione sia un evento tecnologico invece che umano. Ma è proprio qui che si ridefinisce il ruolo degli autori pubblicitari in epoca digitale.

Se una cosa ci hanno insegnato, il vecchio Bernbach e altri come lui, è che la sfida dei bravi pubblicitari non è imbottire il pubblico suo malgrado, ma creare momenti d'incontro sorprendenti ed emozionanti, rispettandolo, considerandolo su un piano paritario, per intavolare con lui una conversazione basata sulla reciproca umanità. Perché è un modo migliore e più onesto di lavorare ma anche perché il contrario ha scarse possibilità di funzionare. Per questo oggi è fondamentale ricucire con quel sapere di qualche decennio fa, per recuperare insegnamenti cruciali più che mai.

E dunque, di quali competenze c'è davvero bisogno ora? Qual è il compito dei creativi adesso, sul web? Lasciamo che a dirlo siano alcuni tra i grandi protagonisti dei successi digitali di questi anni. Il primo è John Mescall, australiano direttore creativo di "Dumb Ways To Die", l'operazione che sbancò Cannes 2013 in forza di una viralità senza precedenti. Forse la ricordate, fu il loro modo per dire nella Metro di Melbourne "non oltrepassate la linea gialla". Mescall tradusse in "è un modo troppo stupido per morire" e nacque un video il cui humor nero ha deliziato il mondo. Leggiamo questo estratto da un'intervista.

"Qualche anno fa l’aspettativa era che se facevi un annuncio abbastanza divertente e interessante, le persone sarebbero andate a vederlo da qualche parte. Vi ricordate l’ascesa dei minisiti, piccoli siti dedicati a singole campagne? Ogni campagna aveva un minisito e dovevi andarci. Le persone non vogliono più farlo. Si rifiutano di viaggiare fino a te. Le persone vogliono trovarsi di fronte al tuo contenuto, e non solo per il loro divertimento; vogliono condividerlo tra di loro, controllarlo, possederlo. Non vogliono più doverti raggiungere. (...) La pubblicità online non deve basarsi sull’interruzione. (...) E non è questione di età: è questione di psicografia non di demografia, è questione di atteggiamento. Ci sono sessantenni che vivono intere vite online e ci sono ventenni che chiudono le pagine Facebook e si spostano deliberatamente offline. Ciascuno è diverso."

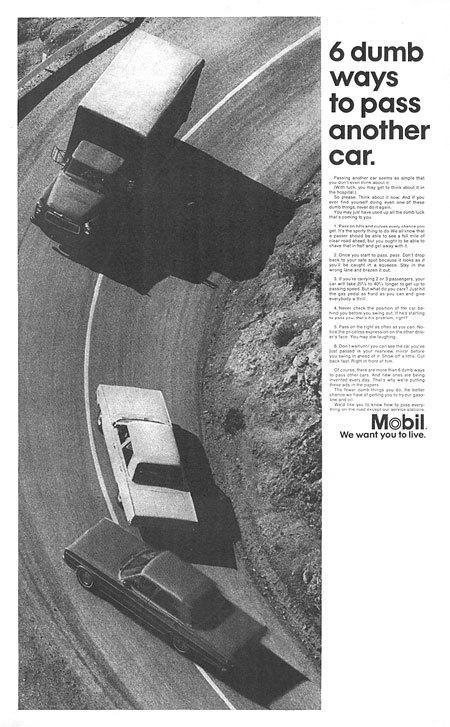

In breve, Mescall ci sta dicendo che con modi nuovi ha cercato un incontro antico: creando un contenuto per un tipo di pubblico attivo, reattivo, da rispettare e intrattenere. A proposito: non tutti conoscono una campagna dei primi anni sessanta, firmata dalla DDB di Bernbach, che parlando di sicurezza stradale mostra un sorpasso in curva e lo definisce un "dumb way" di rischiare la vita. Non vuol dire che Mescall ha copiato, vuol dire una cosa più importante: entrambi hanno cercato lo stesso tipo di rapporto con il pubblico. Franco, onesto, coinvolgente.

Il secondo caso è quello di van Damme e del suo Epic Split per Volvo. Campagna che totalizzò oltre 100 milioni di view, firmata dall'agenzia svedese Forsman & Bodenfors. Sono i creativi stessi a raccontarlo: in un primo momento pensavano a una pianificazione tradizionale, ma poi, vista la scarsità del budget, si decise di investire tutto nella produzione di una serie di commercial visibili solo su Youtube. E cosa scriveva qualche decennio prima il nostro Bernbach? «La creatività, se usata in modo corretto, darà come risultato numeri più alti nelle vendite, a fronte di un investimento più ridotto. Se applicata in modo corretto la creatività riesce a fare il lavoro di dieci. Se applicata in modo corretto la creatività farà uscire il claim della marca dalla palude del tutto uguale per renderlo un concetto accettato, convincente, credibile ed immediato».

L'ultimo caso è di una delle agenzie digitali più importanti del mondo: AKQA. Il suo ex direttore creativo, Rei Inamoto, racconta questa storia affascinante: "Una delle lezioni più importanti della mia vita non è stata in una classe, e credo lo stesso valga per molte persone. È stato un gesto semplice di mia madre. Avevo circa dieci anni; a quel tempo ero affascinato dalla musica e volevo che i miei genitori mi comprassero un sassofono. Non sapevo suonarlo, credo che fosse più una cosa di tendenza. Mia madre, invece di comprarmi uno strumento, mi ha comprato un libro su come costruire uno strumento. Come a dire: prima impara suonare lo strumento che ti fai tu, poi chiedimi di comprarti un sassofono. Ecco, più che una tecnica credo sia importante insegnare a pensare in un certo modo. (...) credo che l’elemento umano sia imprescindibile. Penso che molte delle attività degli uomini saranno svolte da software, ma in fin dei conti — mi dimentico la citazione esatta — “le persone non dimenticano come gli altri le hanno fatte sentire” (cit. Bernbach, ndr). Gli esseri umani sono esseri emotivi, e non credo che le macchine abbiano ancora scoperto qual è il trucco. Credo che ci arriveranno, ma non so tra quanto, se fra dieci o cinquant’anni. Essere capaci di parlare al cuore è ancora il nucleo di quello che facciamo".

Insomma, i grandi protagonisti di questi anni "virali" dimostrano che i requisiti non sono cambiati. Ci ricordano che c'è ancora bisogno di insegnare il latino e il greco della pubblicità. I suoi originali perché. Compito degli autori pubblicitari sul web oggi è quindi ricreare un ambiente linguistico e contenutistico nel quale possa vivere, sopravvivere e persino esaltarsi l'anelata conversazione, il rapporto paritario tra chi comunica e il pubblico, un ambiente nel quale le idee non necessitano, come dice l'inventore di AdBlock, di essere imposte. Anche perché, vista da un buon pubblicitario, la stragrande maggioranza delle inserzioni web oggi non ha alcun senso, né commerciale né comunicativo.

È curioso il modo in cui il pubblico di internet viene dato per scontato. Come fosse ormai una realtà definitiva. Come se non fosse composto da persone. Persone che, se si continuerà a far finta di nulla, finiranno per svuotare il contenitore, lasciando i banner a lampeggiare da soli. E sappiamo già che ci saranno, nel mondo intorno, cento, mille cose più interessanti da fare. Sì, in questi anni si è raggruppata una grande quantità di persone davanti a nuovi schermi e sì, tutta questa gente è un potenziale pubblico cui rivolgersi. Ora però bisogna insegnare agli autori pubblicitari a fare in modo che non diventi l'ultimo posto nel quale desiderare di trovarsi.

Ecco perché il libro di Diego Fontana – Digital Copywriter, Franco Angeli, 2017 – è uno strumento fondamentale, una vera cassetta di pronto soccorso per chi lavora e lavorerà alla pubblicità sul web. Non solo i medicamenti che suggerisce sono utili, ma i suoi riferimenti sono nobili e preziosi. Esulano spesso dal digitale e lo riconnettono con la più ampia sfera del linguaggio pubblicitario. Riconosce le specificità del web ma non lo concepisce come sacrale mondo a parte, e cerca semmai di includerlo in una ricerca di senso che dovrebbe accomunare tutta la buona comunicazione. Se altrove si celebra il suo gergo specialistico per iniziati, qui si vuol fare del digital una nuova, rispettosa occasione d'incontro, cogliendo in esso la nuova chance di applicare quella fantasia, quell'originalità, quella freschezza che dai tempi di Bernbach i buoni comunicatori cercano di introdurre nel linguaggio pubblicitario. Il che fa di questo libro un contributo molto generoso alla sopravvivenza dell'ambiente digitale come spazio di comunicazione. Non so se i colossi del web se lo meritino. Tutti noi certamente sì.