Contro / La fatica del lavoro: essere Jim Dine – artista

È come se dipingessi con la sinistra (essendo mancino), mentre la destra la trattiene, diceva in un’intervista televisiva del 1966, quando, moglie e tre figli, conduceva una vita molto borghese a New York City. «Disagio» era la sua parola-chiave, per esprimere quel senso di fastidio che prova chi, educato al culto puritano della repressione, vede nel piacere un pericolo da combattere: cinquant’anni dopo non molto è cambiato, perché nelle sue tele e istallazioni, quasi tutte di grandi dimensioni, si sente sempre la fatica del lavoro. Il suo studio è come il negozio di un ferramenta: una collezione di oggetti che prima o poi finiscono nelle sue tele e nelle sue istallazioni, dove l’arte è sempre ribellione alla vita, alle sue strutture, alle sue regole e alla sua disciplina. Perché, appunto, la vita di un puritano è rigore morale, senso di colpa e paura del godimento, mentre l’arte apre la strada (agonisticamente e angosciosamente) a ciò che il super-io ha soffocato.

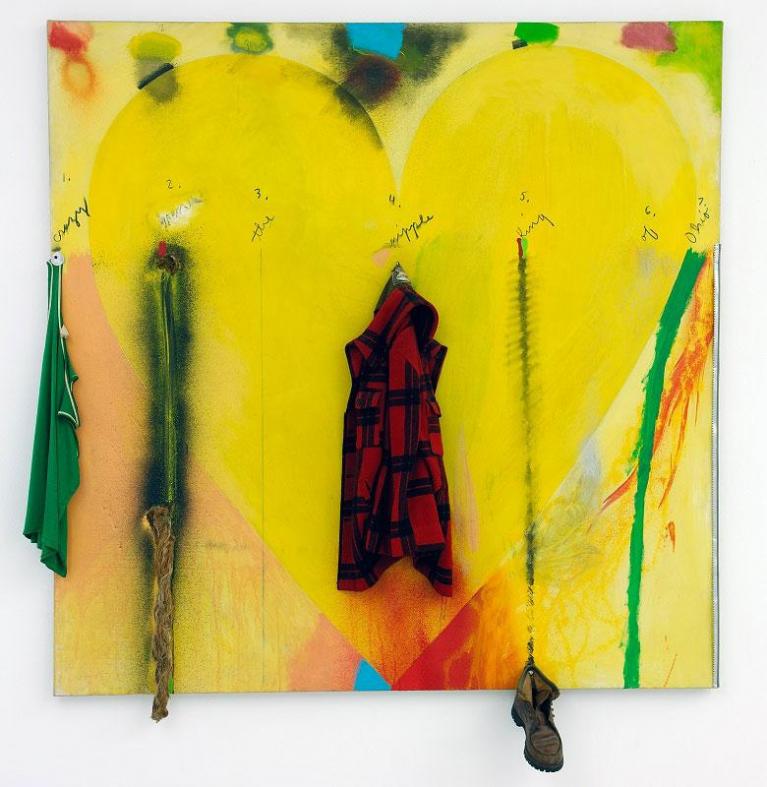

È uno spazio interiore, necessariamente autobiografico dice lui, che ha la capacità di diventare il suo accappatoio, un’ascia conficcata in un tronco o un paio di stivali di pelle da motociclista: gli oggetti ti costringono, visti da vicino, a ripensare non loro, ma proprio te stesso, il tuo rapporto con le cose, la loro forma e la loro materialità. Perciò devono andare in scena, a rendere visibile quella relazione tra il mondo e l’io che è l’ossessione di chiunque, non potendo dire se stesso, non può far altro che reificarsi, trasformarsi in oggetto, specchiarsi nelle cose che ne disegnano, e designano, la quotidianità, fino a penetrarne l’anima. Li incollava alle tele, infatti, gli oggetti, a partire dalla metà degli anni Sessanta, facendo di vanghe e vasche strumenti di rottura dello spazio pittorico, ma anche della tela un luogo d’incorporazione di una dimensione che per natura non le può appartenere. Portando la tela fuori da sé e il mondo dentro la tela, costringeva lo spettatore a uno strabismo costituzionale, in cui si riconoscono la fatica a dirsi artista piuttosto che operaio e la necessità di trasformare il craftsman in player: un campo di forze in tensione, dove lo spazio non accoglie e dispiega, ma è esso stesso attore della lotta.

Lui è Jim Dine, in mostra ora al Palazzo delle Esposizioni a Roma (a cura di Daniela Lancioni, fino al 2 giugno 2020; catalogo pp. 303, Quodlibet): l’ultimo grande concentrato del mito americano, integrato e ribelle, educato e anarchico, regolare e controcorrente. Barbara Rose e Frank Stella saranno stati le sue guide (fino a valergli incasellamenti episodici nel Neo-Dada e nel minimalismo), ma alla fine essere Jim Dine – artista pop per lui ha significato soprattutto essere solo, alla ricerca di una libertà impossibile quando hai bisogno del riconoscimento del gruppo.

Oscillando tra appartenenza e distinzione, come ogni eterno enfant prodige che si rispetti, Dine è riuscito a esprimere la contraddizione del nostro tempo, nella lunga gittata generazionale che va dagli anni Sessanta ai nostri giorni: quel senso di poter dire solo a latere del già detto, l’ambizione a essere popolare da un punto di vista elitario, l’istanza spiritualista universale riconosciuta nel principio vitale della materia, l’anelito all’assoluto e i limiti del branco.

Si è dipinto come Mickey Mouse e Pinocchio, ha riempito le tele di bretelle, cravatte, pale e piccozze, non ha inventato nulla e ha sconvolto tutto. Avrebbe, a suo dire, puntato al brutto, ma esteticamente è perfetto, geometrico, coloristico e luministico – come tutti i suoi compagni d’avventura pop. L’etichetta di «pop» non gli è mai piaciuta, ma in fondo è sempre stato un’artista di grandi appartenenze, dal sodalizio di lunga durata con Claes Oldenburg alla sua stessa canonizzazione, scientemente e tenacemente perseguita a partire dagli anni Ottanta.

Uno stereotipo, insomma, come si addice a chi può raccontare di aver fondato gli happenings insieme con (fra gli altri) Allan Kaprow, Robert Rauschenberg e Robert Whitman (decisivi i 18 Happenings in 6 Parts dell’ottobre 1959), di aver lambito la genesi della pop art al fianco di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Robert Dowl (con cui condivise i New Paintings of Common Objects del 1962, la prima grande mostra della pop art in un museo, organizzata da Walter Hopps a Pasadena), di aver vissuto tra New York e Londra nella svolta decisiva tra gli anni Sessanta e Settanta, di essersi mosso tra figuralità e poesia nel decennio successivo e di aver riscoperto l’arte classica negli anni Ottanta. Daniela Lancioni nel catalogo ha richiamato l’esistenzialismo di Merleau-Ponty, per cui tutto ritorna al soggetto pensante, e la fondazione teorica dell’arte povera da parte di Germano Celant, per cui è lo sguardo del soggetto a dare senso all’oggetto, come i due poli di un’artista poco filosofo e molto chiacchierone, che in fondo è sempre rimasto fedele al culto del particolare, isolato dal contesto funzionale e riportato a un’identità essenziale, si tratti di una saponiera, una vanga, un cuore o una mano. Tutto troppo facile, insomma, fino a quella serie di cuori che sembra davvero un innesto di origami sullo spirito delle soap operas.

Eppure non c’è nulla che faccia sentire a casa, nel suo mondo, perché la casa è sempre, dicevamo, il luogo della struttura e della repressione. Se a definire l’arte contemporanea sono prima di tutto i rapporti di produzione, che hanno fatto dell’arte una funzione delle direzioni economiche dominanti, col gioco di doppiezza strutturale proposto da Dine, per cui l’oggetto non diventa opera, come alle origini del pop, ma la invade e la occupa, all’arte viene forse restituita la possibilità di sottrarsi alla mercificazione e rilanciare l’alternativa – facendosi progetto intellettuale anziché mera rifrazione del contemporaneo egemone. S’intravvede in controluce la tesi marcusiana che nell’arte si manifesti la memoria di un’unità originaria precedente alla separazione tra fantasia e ragione, natura e spirito, che costringe a fare i conti con l’ipotesi di una condizione primaria dell’essere umano.

Artista universale, interprete del mondo, immerso fino al collo nell’eredità romantica che si protrae oltre il tempo, Jim Dine è l’esempio di una vita per l’arte, che trasforma l’ossessione in ispirazione e la fatica in passione. Vederlo in mostra significa ritrovare le grandi domande sull’arte come sentimento e come forma, scavo dell’interiorità e rapporto col mondo: fino alla sala più sorprendente e affascinante della mostra, che raccoglie 12 Pinocchio (uno doppio), in pose e situazioni diverse, realizzati tra il 2004 e il 2013, a esplorare la relazione tra individuale e tipizzato, per cui siamo tutti uguali e tutti diversi, Geppetto può fare il turista a Pompei e Jim può entrare nel mondo ipercompetitivo dei pupazzi. I più belli dei suoi Pinocchio in mostra però non ci sono potuti entrare, perché sono uno, un bronzo enorme, alto nove metri, in una piazza di Borås, in Svezia, un altro, anch’esso in bronzo, oltre tre metri e mezzo, davanti al Museo d’Arte di Cincinnati e il terzo è un libro illustrato, pubblicato da Steidl nel 2006. Incombenti e ingombranti, i suoi Pinocchio vogliono esplorare il meccanismo della creazione artistica, nel processo di trasformazione della materia in forma, ma sono anche, soprattutto, un invito a fare i conti con le emozioni: mai rassicuranti, sempre imperfetti e magari persino un po’ sporchi. Li circonda, trionfo paroliberista, una serie di riflessioni aforismatiche in forma poetica sulla vita e l’opera, dove la memoria dell’infanzia e la ricerca del contatto si manifestano in un appuntamento più discreto e meno brillante con più colore sul ragazzo. La creazione perfetta, del resto, diceva, è quella che si usa e getta, come le ceramiche da tè giapponesi che si buttano a terra e distruggono dopo aver bevuto.

Prolifico, eclettico, anticonformista, estraneo e ostile a ogni classificazione, ma anche sempre al posto giusto al momento giusto, apprezzato tanto dalla critica quanto dal mercato, intriso di relazioni omozigote e altamente influente sull’arte successiva, Dine rappresenta quell’essere contro ed esserci sempre che sembra oggi la condizione indispensabile dell’artista e dell’intellettuale, soffocato dall’immarcescibile eredità romantica e obbligato alla consapevolezza dell’industria culturale. Eppure la sua mostra ha il profumo dolce dell’infanzia e l’odore acre del lavoro, perché il suo sguardo di fronte al mondo è rimasto incantato e la sua voglia di dire qualcosa è ancora un bisogno reale.