Speciale

Fight Club

Nel novembre 1999, quando Fight Club di David Fincher arriva nei cinema italiani, stavo per compiere 14 anni. All’epoca manifestavo già una propensione all’angoscia, nel senso di passione riferita a eventi imprevedibili, probabilmente perché dalla nascita ero alle prese con un padre schizofrenico e non sapevo mai che piega potesse prendere una giornata. Tra i miei hobby figurava la visione di un film in sala una volta a settimana perché abitavo accanto a un ex cinema a luci rosse da poco tempo convertito alle pellicole della grande distribuzione e mi sembrava di essere entrata in possesso di una grande risorsa.

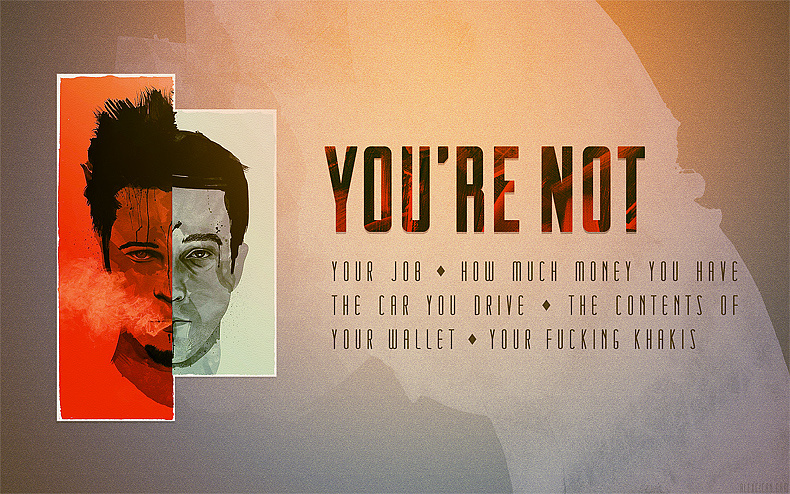

Forse già dai titoli di apertura avrei dovuto capire l’impatto di quel film su una persona nelle mie condizioni: nomi e mansioni viaggiavano veloci sui gangli neuronali per avvertire il pubblico di allacciare la cintura e prepararsi a un viaggio nel cervello del protagonista. L’obiettivo di Fight Club è perlustrare i meccanismi più reconditi della mente, raccontando come il cervello costruisce un mondo personalissimo. Il passaggio dal “dentro” dei gangli neuronali al “fuori” della fronte madida di sudore di Edward Norton, che interpreta il narratore-protagonista di cui non sapremo mai il nome. Dalla prima inquadratura del personaggio principale si capisce che Fight Club, come le conferenze accademiche più brillanti, inizia dalla fine. È un espediente narrativo per dissimulare il disturbo dissociativo dell'identità del narratore, diviso tra l’insignificanza di Norton e la personalità esplosiva di Tyler Durden/ Brad Pitt, probabilmente in una delle sue migliori interpretazioni. Il narratore attribuisce all’insonnia la sua mancanza di ricordi di alcuni eventi quotidiani, e, soprattutto, chi guarda non percepisce la finzionalità di Tyler Durden sia perché dà ritmo al film, sia perché è l’opposto di Norton in tutto e per tutto: bruno vs. biondo, magro vs. muscoloso, stile anonimo vs. stile eccentrico, timoroso vs. spregiudicato, Everyman vs. superuomo.

Tyler Durden è appariscente e kitsch, Norton è anonimo e noioso. Tyler ha un atteggiamento e uno stile camp: è esagerato, teatrale, enfatizza gli aspetti più grotteschi del quotidiano. È il ribaltamento dell’assenza di incisività del narratore, che, se verbalmente dileggia i consumi di massa, li adopera e li compone in un mosaico demenziale, ma consistente. Pantaloni scampanati, jeans baggy, occhiali da sole, camicie con lunghi colletti a punta, oggetti di moda color rosso-ruggine che rimandano al sangue ormai seccato sugli indumenti indossati durante una lotta corpo a corpo.

A confronto con gli eccessi di Durden, il narratore risulta ancora più noioso perché indossa abiti di scarsa qualità nei toni del beige e del grigio, che non gli donano affatto. A differenza di Durden, lui gli indumenti li ha comprati e scelti in negozi adatti al suo reddito – evidentemente dozzinali – così come accade per gli altri colletti bianchi, banali e noiosi, bloccati in un mondo senza stile. Durden veste al negozio dell’usato come Marla Singer: non avendo nulla usano i loro corpi come supporto a un assemblaggio finalizzato alla creazione di effetti stranianti. Una pelliccia nera infeltrita e un vestito rosa da damigella – dark vs. romantico –, dei mocassini di Gucci pagati 10 dollari dal costume designer Michael Kaplan e una maglia a rete con la scritta “Hustler”, termine-etichetta del ruolo tematico del furbetto che si arricchisce con reality e social, usato spesso con connotazione positiva; indumenti di meno valore di quelli del narratore, montati per dare coerenza semantica alle identità dei personaggi.

Il Fight Club inteso come spazio diffuso di combattimento esordisce con un colpo all’orecchio perché, dopo che si combatte ogni altra cosa si abbassa di volume, si può affrontare ogni evenienza del quotidiano. Il narratore Norton sembra darlo a Durden-Pitt, ma si sferra un pugno da solo perché il vero malessere scaturisce dalla lotta permanente contro sé stessi, proiettati in avversari immaginari proprio come succede nei kata, la forma del karate. L’identità prende forma proprio nei momenti di crisi, quando le scelte derivano dalle lotte che dividono l’anima in due o più parti.

Il DSM suggerisce che la causa del disturbo dissociativo dell’identità è “quasi sempre un trauma infantile schiacciante”; ne troviamo conferma in una delle prime conversazioni tra Norton e Pitt sul loro passato, in cui scoprono in comune un padre poligamo, inetto e insolvente. La Gen Z direbbe “relatable”, nel senso che pure io mi sono identificata nei problemi causati da una figura paterna scellerata e nell'avere solo la madre come riferimento. Il narratore-Norton è un Everyman diligente, anonimo quanto basta per passare inosservato nonostante giri gli USA commettendo reati. La sua mancanza di carattere lo rende preda facile delle vacue promesse della società dei consumi, l’Opponente principale della storia. Viene “svegliato” da Durden che lo costringe a rinunciare ai possedimenti terreni, come un moderno San Francesco. Quando il tavolinetto IKEA a forma di yin e yang vola giù dall’appartamento esploso capiamo che il narratore è pronto a cambiare vita perché si è reso conto di quanto lo stanno consumando gli oggetti di consumo. Ridurre il simbolo delle forze che muovono l’universo a una superficie per poggiare bicchieri o libri costosi su altri tipi di consumo racchiude la ragion d’essere dei colletti bianchi, che si piegano a una vita grigia per poter acquistare “cazzate che non ci servono”, promosse dalla “televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rock star”. Tyler Durden incolpa multinazionali, brand e mass media della diffusione di modelli irreali mediante apologie dell’automiglioramento, pratica onanistica e improduttiva.

Oggi li chiamiamo discorsi motivazionali, assurti a vero e proprio genere comunicativo, che infarcisce le interazioni sui social media, i programmi tv e gli articoli di giornale. Al tempo di Fight Club non si era ancora manifestata appieno la propensione neoliberista per la responsabilità individuale, argomentazione ancora più subdola per giustificare l’inadeguatezza che ci viene affibbiata dai testi mediali. Le marche ci hanno convinto che bisogna etichettare ogni cosa e ogni persona, ogni tendenza e ogni inclinazione. Compro un divano perché rispecchia il mio stile di vita, non perché mi piace. Viviamo sul pianeta Starbucks, che il regista Fincher congegna inserendo di continuo gli “iconici” bicchieri di carta brandizzati come segno del costante intreccio tra i nostri destini e le dinamiche aziendali, globalizzando le prescrizioni legate ai modi di essere prescritti dai marchi. Non a caso, la radice di etichetta è l’indoeuropea stig – in greco e sanscrito – che rimanda per assonanza e significato a stigmatizzare, verbo utilizzato per enfatizzare il biasimo o classificare un certo comportamento. I consumi sono nemici dell’affermazione dell’essere perché le etichette spingono ad accettare acriticamente un codice esistenziale per sentirsi parte di una forma di vita in accezione semiotica.

Etichettare le cose vuol dire dare un nome, rinominarle secondo lessico e sintassi imposti da “uno stile di vita che ci ossessiona”, quello dei consumatori. Tyler non è terrorizzato dalle piaghe della civiltà moderna bensì dalle “celebrità sulle riviste, la televisione con cinquecento canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il viagra…”.

Bere caffè, acquistare mobili IKEA per soddisfare la pulsione alla nidificazione, andare in palestra per assomigliare ai corpi modello di Calvin Klein, Gucci o Tommy Hilfiger, struggersi per aver perso le scarpe DKNY, che nell’economia del quotidiano sono una porzione singola di un “tutto” di significazione. Le marche orientano al mondo, costruiscono modi di essere e fare, atti a produrre effetti controllati, a trasmettere idee e visioni ben definite.

“Le cose che possiedi alla fine ti possiedono”: in questa battuta è racchiusa la critica di Durden mirata a distruggere gli oggetti di consumo e le società di carte di credito, rispettivamente il fine e il mezzo della schiavitù.

Un quarto di secolo dopo, al culmine della crisi dell’influencer marketing sui social media, sembra che non abbiamo fatto grandi passi in avanti, anzi. Agli albori del nuovo Millennio ci lasciavamo obnubilare da professionisti della comunicazione, ora – Eco lo diceva già nel 2015 – l’expertise che fattura di più si raffina nell’area dell’imbecillità.

L’acme della motivazione non è la rivoluzione distruttiva del progetto Mayhem, bensì fare riti guardando lo schermo dello smartphone per manifestare positività e ricchezza, perché il potere sta nella visualizzazione e nel compilare le liste. Quindi – provo a usarmi come esempio – se ho fallito in qualcosa è perché, pur essendo in grado di scrivere un articolo per Doppiozero (forse), non sono stata brava a scrivere la lista della spesa al supermarket della mia esistenza. E così perdiamo tempo a consumarci i pollici scrollando le porzioni di singoli punti di vista sui consumi.

Fight Club ha un successo diesel, carbura lentamente: tratto dal romanzo del 1996 di Chuck Palahniuk diventa cult nella sua versione home video, dopo i pareri avversi della critica. Lo stesso romanzo acquisisce popolarità grazie al suo adattamento cinematografico. Bisogna aspettare il 2009 per il titolo “film cult distintivo del nostro tempo” secondo The New York Times. Di sicuro Fight Club è un film di formazione riferito alla Generazione X alle prese con il sistema dei valori mutuato da brand e testi pubblicitari, la cui lungimiranza colpisce postuma, probabilmente anche per via di una maggiore consapevolezza dell’impatto dei consumi sulle nostre vite. Per quanto ci trovassimo un mondo globalizzato, nel 1999, in provincia, non avevo contezza della tentacolarità di Starbucks e della pervasività degli annunci pubblicitari delle case di moda; dunque, non potevo capire a fondo il disagio creato da una forma percepita di colonizzazione mediatica.

A pensarci bene è probabile che questo film abbia diretto i miei interessi verso i processi di significazione nell’ambito della teoria della comunicazione. Perché sappiamo cos’è un duvet o cosa sono le Mary Jane o addirittura abbiamo bisogno davvero della sacrosanta armocromia? Non possiamo scegliere i colori che ci piacciono e basta?

Nulla di tutto questo è “essenziale alla nostra sopravvivenza”, si tratta di bisogni indotti trasformati in pulsioni naturali. Perché preoccuparsi di oggetti destinati a decadere? Persino le opere d’arte dal valore inestimabile – come la Monna Lisa — sono destinate a cadere a pezzi. In quanto industria, anche la cultura è un bene di consumo distribuito per creare opinioni e consensi. Le OTT su cui adesso c’è anche Fight Club ci danno in pasto storie da consumare e dimenticare, senza pensare al loro impatto sulle nostre vite: sono troppe e destinate a cadere nel dimenticatoio. Penso che il senso di questo speciale di Doppiozero stia anche nel riacquisire consapevolezza dell’impatto sulla nostra visione del mondo di una storia, per quanto barocca, kitsch e grottesca possa essere.

L’estetizzazione del sordido di cui è permeato Fight Club da un lato vuole opporsi alla perfezione esaltata dai modelli della società dei consumi, da un altro celebra l’essere vivi in quanto vulnerabili e deteriorabili, l’unica prova di verità dello stare al mondo. Tyler Durden risulta credibile perché sanguina e si ferisce, ma in teoria non può morire perché è un personaggio immaginario. Bob Paulson per un cancro ha dovuto subire la rimozione dei suoi testicoli, ma, allo stesso tempo, per abuso di steroidi, gli è cresciuto il seno. Alla fine del film il suo nome assume un potere catartico nell’economia della glorificazione del gruppo: il suo inutile sacrificio, dovuto a un errore marchiano, viene glorificato per mostrare la stupidità e l’infondatezza delle convinzioni squadriste. Durden prima vieta i nomi nel progetto Mayhem, ma poi il narratore scopre la morte di Bob e inizia a invocare il suo nome in preda al panico, urla sovrainterpretate dai sottoposti. Pensate alle immagini dei giovani di FdI diffuse da FanPage e troverete molti punti in comune. Il punto è che i Fight Club liberano una serie di emozioni che dilaniano il cocoonismo della società, i bozzoli intessuti di prodotti e servizi in cui dovremmo essere rinchiusi per trovare il nostro posto del mondo e la nostra autostima. Palahniuk e Fincher non ci dicono che la soluzione è combattere o mettere a punto un folle progetto, bensì mostrano un mondo possibile di conseguenze neanche tanto lontane dalla realtà. Le challenge mortali di TikTok non sono forse un modo – folle – di eliminare le paure? L’acritica esposizione ai content di chicchessia non è una forma di dipendenza materialista? Non si risolvono i mali del mondo facendo saltare in aria la sede di American Express perché i dati esistono immaterialmente in cloud e database; l’elemento inquietante è la capacità della persona più anonima e banale di creare un esercito nonostante le sue gravi turbe psichiche. Così nascono le dittature. Siamo estremamente fragili – vedi la liscivia sulla mano – e labili – vedi il voler credere a Tyler Durden – pertanto siamo destinati a cadere nelle trappole intessute da persone non tanto più valide o responsabili rispetto a noi, probabilmente solo più attente al potere della seduzione. Lo so, è un film al maschile, e Marla, l’unica donna degna di nome, non è tra le migliori rappresentazioni possibili. Qui il problema è di genere, nel senso che Fight Club racconta di una generazione di uomini cresciuti da donne che rincorrono un ideale di mascolinità fasullo tanto quanto i modelli di CK. O, nel mio caso, di giovani donne costrette a occuparsi di questioni “da uomini” perché la madre le ha rifiutate poiché non previste dal mansionario al femminile stilato dal senso comune. Ma la vita va avanti, così come le generazioni, e nei sequel di Fight Club che Palahniuk pubblica nel 2016 e nel 2019 in forma di graphic novel, molto più adatta alla società del visivo, Marla assurge a Deus ex machina per ricordarci che i “momenti strani della vita” sono gli unici a essere eterni.

Leggi anche:

Nicoletta Vallorani | Il Pianeta Proibito tra Prospero e Peter Pan

Marco Ercolani | L’infernale Quinlan

Matteo Maculotti | Richiami dalla foresta. Il mio vicino Totoro

Claudio Castellacci | Casablanca: provaci ancora, Rick

Corrado Antonini | Rambo, il primo sangue

Giorgia Loschiavo | Caro diario. Nanni Moretti e il signor Palomar