Ciak, si sfila

Linee e silhouette dipendono sicuramente in gran parte da fattori storici, sociali e culturali, sostenuti dal sistema mediatico, da cui il cinema, sin dagli albori, emerge come arbiter elegantiae: l'abbigliamento casual di una giovane Doris Day, il chiodo, la t-shirt bianca e i jeans di James Dean, il total look androgino di Marlene Dietrich, Greta Garbo e di Katherine Hepburn, il tubino nero di Audrey Hepburn, il leggero abito di voile di cotone di Brigitte Bardot, indossato senza calze né cappello. L'estetica del grande schermo ha sempre plasmato copertine e pratiche di consumo, influenzando sia la scelta dei capi che posture e atteggiamenti del corpo, come ben dimostrano il broncio di Brigitte Bardot, assurto a posa sensuale, il portamento regale e severo di Greta Garbo, o la smorfia di ribelle noncuranza di James Dean.

La chiave di ricerca di Grazia d'Annunzio e Sara Martin in Ciak si sfila. I défilé di moda in trenta film (Postmedia Books 2023) è sicuramente originale: raccogliere trenta film – prevalentemente hollywoodiani e italiani – girati tra il 1925 e il 2022 in cui c’è almeno una sfilata di moda. Il risultato è sorprendente, perché, almeno nel mio caso, avevo classificato come défilé solo determinate scene in pellicole fortemente incentrate sulla moda, invece, sembra che la sfilata sia tra gli stratagemmi narrativi più significativi per descrivere uno stato di cose. A ben vedere, una sfilata riproduce il quotidiano camminare da un posto all’altro delle nostre esistenze, valorizzando il rapporto abito-corpo nel dinamismo di persone in movimento. Allora, per estensione, possiamo considerare qualsiasi racconto mediatico in cui si delega una parte della veicolazione del senso agli indumenti come una sfilata espansa. Ci sono casi in cui è evidente, come in Challengers di Luca Guadagnino, e altri che, come dimostrano d’Annunzio e Martin con il dono della sintesi, hanno bisogno di un livello interpretativo ulteriore. Challengers è un film radicato nel terrain semiotico di uno degli sport più trendy del momento, il tennis, che non solo è tornato sugli schermi italiani grazie a Jannik Sinner, ma anche sui feed, sulle pagine patinate, e sugli espositori di mezzo mondo. Sinner, in effetti, è Gucci Ambassador, nonché unico tennista a scendere in campo con un borsone di lusso. Dobbiamo attribuirgli questa responsabilità? Sicuramente è un innesco della tendenza, complice il ritorno del gusto “opulento” Old Money, ispirato agli aristocratici e alle famiglie danarose da generazioni, in cui giocare a tennis è pratica di status.

Difatti, all’inizio del Novecento si distingue il tennis moderno dal suo antenato con origini medievali con le locuzioni “lawn tennis” e “royal tennis” in riferimento alla sua diffusione secolare nelle famiglie reali francesi e inglesi. A Sinner e al trend ereditiero, si unisce, la notorietà del marchio “Sporty & Rich” – mai nome fu più azzeccato –, la declinazione nel trend affluente tennis-core, e, come anticipato, la componente filmica. I costumi di Challengers sono stati curati dal direttore creativo di un brand presente, almeno da un paio di anni, nella top 3 del Sistema Moda, secondo il Lyst Index. Mi riferisco a J.W. Anderson, a capo di Loewe e della sua omonima casa di moda, i cui look sembrano aver avuto più rilievo della narrazione, come le décolleté custom Loewe della protagonista Zendaya, con i tacchi a spillo incastonati in due palline da tennis, o la t-shirt “I told ya” (250 euro sul sito Loewe), ispirata a quella indossata negli anni '90 dal paradigma dell’Old Money John F. Kennedy Jr., realizzata come omaggio alla campagna elettorale del padre. Se poi aggiungiamo che la narrazione dei brand attraverso le narrazioni estese è più permanente e pervasiva delle storie evanescenti di Instagram, la partita si vince con triplo bagel (si veda il predominio di J.W. Anderson, Zendaya, Mike Faist, e Josh O'Connor al Met Gala 2024). Con Barbie l’industria musicale ha perso il predominio sul bacino delle tendenze, tanto da far valere di nuovo l’affermazione di Chanel citata da d’Annunzio e Martin: “è attraverso il cinema che la Moda può essere imposta”. Nonostante la consapevolezza del potere del cinema, la couturière, così come Schiaparelli, non ha mai seguito personalmente il processo di creazione dei costumi per un film, inviava modelli già confezionati che sullo schermo rendevano poco. Dopo alcune esperienze sfortunate, ci si rende conto che sul set ci vuole qualcuno presente sul campo, in grado di coordinare corporeità di chi recita, necessità di trama e regia, e performance davanti la camera da presa. Da queste esigenze, nasce, un secolo fa, il mestiere di costume designer, riconosciuto dall'Academy solo nel 1949. Il lavoro da costume designer pone le basi per le mansioni odierne di stylist e image maker perché mette insieme sensibilità per i trend, per le necessità mediatiche e, soprattutto, per le peculiarità della persona che si veste.

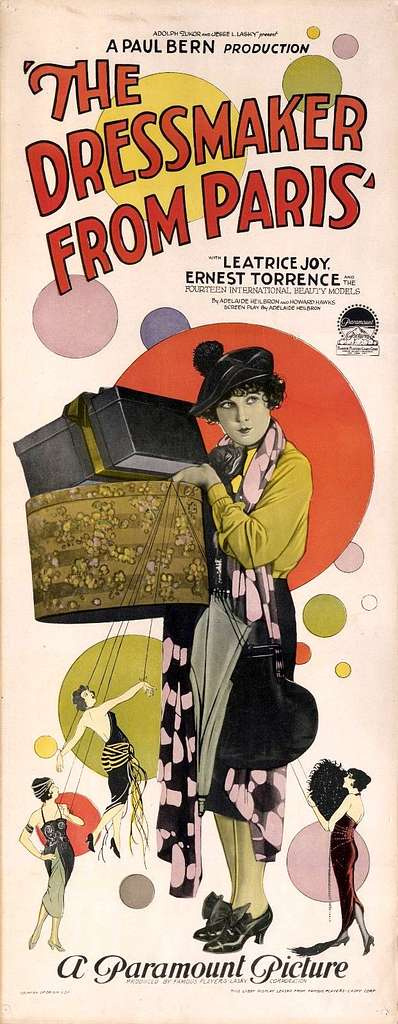

L’antesignana delle sfilate filmiche è in The Dressmaker from Paris (it. La regina della Moda, 1925) che costituisce una buona occasione per mostrare “Per la prima volta dappertutto la moda parigina del 1926”, i cui modelli saranno disponibili anche nel mondo reale presso i grandi Magazzini Gimbels (poi Saks Fifth Avenue) a New York e da Stagg and Russel a Londra. Per tutto il mondo, fino agli Settanta, Moda è sinonimo di Parigi e, dal film sopracitato in poi, diventa una costante in praticamente tutti i titoli successivi, ora ricorrendo a nomi francofoni come la rue de la Fifth Avenue di Josef André in Le Disgrazie di Adamo (Fig Leaves, 1926), e il Jardine, mall finzionale e set di Ragazze che Sognano (Our Blushing Brides, 1930); ora ad ambientazioni in boutique parigine come in Le Armi di Eva (Fashion of 1934, 1934) e Roberta (1935). A parte le infelici traduzioni dei titoli in italiano – leggere Le Disgrazie di Adamo e Le Armi di Eva nella stessa frase fa molta paura – la Moda viene presentata in qualità di aiutante perché assiste nel raggiungere gli obiettivi, professionali e sentimentali, ribaltando sorti non idilliache di atelier e fortune professionali. Le storie sono rese credibili dal lavoro di costume designer come Travis Banton (The Dressmaker from Paris), oppure di Adrian (Fig Leaves; The Women, 1939) che in Donne, organizza la sfilata in base alle occasioni d’uso degli indumenti, connotando la visione con intento non solo d’intrattenimento, ma anche informativo. In quegli anni, le novità della Moda, specialmente quelle d’oltreoceano, non erano facilmente fruibili; quindi, i film offrivano un servizio “pubblico” di educazione allo stile.

Con il frac e il cilindro di Marocco (1930) Banton contribuisce al passaggio di Marlene Dietrich da attrice a icona, sottolineando il potere trasformativo dell’abbigliamento, mentre ad Adrian viene riconosciuta la capacità di lanciare tendenze, tra cui spiccano le spalle imbottite degli abiti creati per Joan Crawford. Ogni costume designer di quegli anni si distingue per un tratto caratteristico: Orry-Kelly esalta le silhouette di attrici e attori, Walter Plunkett ha un approccio filologico che lo rende senza eguali in film storici, Bernard Newman predilige la sobrietà e crea da solo i suoi costumi, Edith Head organizza il suo lavoro applicando un metodo scientifico, tanto che pubblica anche dei manuali e viene premiata con l’Oscar per Sansone e Dalila, Eva contro Eva, Un posto al sole, Vacanze Romane, e Sabrina. Tra le costumiste di quel periodo vanno menzionate Irene, per le sue creazioni “soufflé” e i look all’avanguardia di Lana Turner in Il postino suona sempre due volte (1946), e Helena Rose, nota per aver sdoganato la lingerie sul grande schermo e aver disegnato gli abiti da sposa di Grace Kelly e Liz Taylor (matrimonio con Conrad “Nicky” Hilton). Entrambe sono assunte da MGM quando Adrian si licenzia per aprire la sua casa di moda, comprovando il potere degli indumenti mostrati sui grandi schermi.

In Italia, Cronaca di un amore (1950) di Michelangelo Antonioni usa la Moda come spunto di riflessione sulle asimmetrie sociali, trasformando in un sopruso di classe l’acquisto di un completo da parte della ricca Lucia Bosè, perché la modella è costretta a togliere gli indumenti immediatamente dopo aver sfilato per consegnarli all’algida compratrice. I costumi del film di Antonioni sono creati da Ferdinando Sarmi che poco dopo abbandona la carriera di costumista per diventare designer presso Elizabeth Arden a New York. Tra i costume designer italiani coevi ci sono Piero Tosi, che considera i costumi come protesi magnificativa del personaggio, Piero Gherardi e il suo “impressionismo minimalista”, e Danilo Donati, artefice della “sfilata clericale” immaginata da Fellini per il film Roma (1972). Fellini istruisce Donati con disegni e indicazioni molto precise, del tipo: “Ricordarsi: un cardinale come un flipper, un cardinale come un osso di seppia, un cardinale (invisibile?) solo luce elettrica”. La prima parte della sfilata di moda ecclesiastica è comica perché esaspera le funzioni dell'abito fino al paradosso: ali-ventilatore sul velo delle suore, o spacchi per andare comodamente in bicicletta sulle vesti dei curati di campagna, sottolineando da un lato i dettagli degli abiti religiosi comuni, dall'altro i modi e i gesti abituali di chi li indossa. Nella parte centrale della sfilata i corpi svaniscono e prevale la dimensione simbolica dell'abito, del paramento, che da solo significa il religioso in quanto “uniforme”. È l’abito che fa il monaco. La sfilata si conclude con l’arrivo dei santi in passerella – le top model – che indossano vestiti-reliquiari, dispositivi di trasporto che facilitano apparizioni miracolose, per corpi oltre l'opposizione tra vita e morte (per approfondimenti si veda Pezzini, Terracciano 2018).

A portare avanti il costume design italiano ci pensa Milena Canonero, allieva di Tosi, capace di intensificare l’espressività degli indumenti che vince diversi premi Oscar per Barry Lyndon, Momenti di gloria, Marie Antoinette, Grand Budapest Hotel.

Il Sistema della Moda e le sue esagerazioni vengono poste al centro di satira e parodie in Chi sei, Polly Maggoo? (1966), diretto dal fotografo William Klein, matrice dei più recenti Zoolander I e II (2001; 2016) e Brüno (2009). L’ironia di questi film viene compresa da chi ha un bacino di competenze utili a catalogare la serie di citazioni a Moda e storia del Cinema, che si intrecciano in una “stilistica del kitsch”. Se aggiungiamo altri titoli tra cui Il diavolo veste Prada (2006), Sex and The City the Movie (2008) – entrambi con i costumi di Patricia Field – troviamo raccontata la storia della Moda, sussumibile in due fratture fondamentali, dove la prima frattura riguarda il rifiuto dell'opulenza anni Ottanta – ava dell’Old Money – a favore della decostruzione delle forme, seguita a ruota dall'egemonia dagli stili delle tribù metropolitane sostituitesi alle Maison nel passaggio dal catwalk al sidewalk, mentre la seconda, quella che caratterizza la contemporaneità, si attesta nell'ulteriore amplificazione del processo bottom-up di diffusione dei trend compiuto dai fashion influencer. Gli indumenti cinematografici devono essere, parimenti alle storie raccontate, dramatic: un termine che in italiano si traduce enfatico, emozionante, teatrale. Il senso è che i total look devono colpire e restare impressi nella mente di chi guarda, la stoffa deve veicolare un senso di pienezza, spettacolarizzando ogni minimo dettaglio compreso il fruscio del tessuto, udito o immaginato. Si esalta il corpo, e al contempo si racconta l’occasione d'uso, descrivendo una configurazione dello stile arricchita dai valori associati alla narrazione. I costumi hanno la proprietà di non perdere mai forma, anzi sono loro che trasformano i corpi delle dive in icone senza tempo. Sul grande schermo gli indumenti hanno il compito di vestire donne in movimento, non un bell’oggetto da esposizione. La carne può fremere, dilatarsi, contrarsi e animare il tessuto. E così la caducità del bello, della figosità zoolanderiana, e l'angoscia dello scorrere del tempo vanno esorcizzate con quell'abilità di reinventarsi e motivarsi che appartiene solo al Sistema della Moda. Si tratta di rimanere in costante equilibrio tra l'essere in quanto tale e il sembrare altro da sé, con la verità posta esattamente nel mezzo.

Per saperne di più

Pezzini, I., & Terracciano, B. (2018). The Pope-celebrity and the role of cinema. Mediascapes Journal, (11), 42–55.

Lo Vetro, G. (2015). Fellini e la moda. Percorsi di Stile da Casanova a Lady Gaga. Torino: Mondadori Pearson