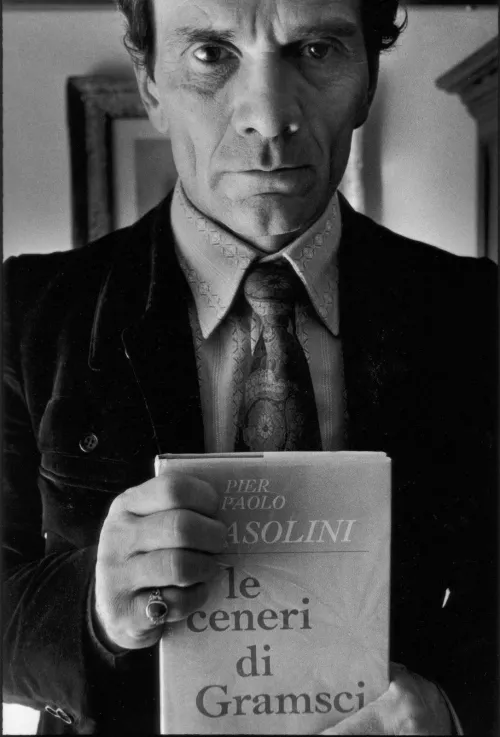

Sessant'anni dopo / Le ceneri di Gramsci di P. P. Pasolini

Giusto sessant’anni or sono, nel giugno del 1957, uscivano per l’editore Garzanti Le ceneri di Gramsci, quello che di solito viene considerato il più importante volume di versi di Pier Paolo Pasolini. Il poeta medesimo lo giudicava una delle sue massime riuscite. Lo scrive esplicitamente nel novembre del 1973, recensendo su “Tempo” Calderòn. Il fatto che si tratti di un’auto-recensione dovrebbe far riflettere. Del resto Pasolini non era nuovo a questo procedimento. Già due anni prima, il 3 giugno del 1971, aveva recensito lui stesso quello che poi risulterà essere il suo ultimo libro di poesie italiane, cioè Trasumanar e organizzar.

Se un autore è costretto a questa pratica, significa che non gode certo del favore popolare, e nemmeno di particolare attenzione da parte della critica. Ma questa è una questione ben nota, che già nel 1980, a soli cinque anni dalla morte del poeta, Arbasino, nella prima edizione di Un paese senza, aveva sintetizzato come meglio non si poteva e una volta per sempre: “Pasolini, vivo, veniva commiserato e insultato proprio dai medesimi che lo proclamano Vate da morto”. Ne accenniamo solo perché, ogni volta che si celebra Pasolini, andrebbe sempre ricordato che il Pasolini vivo e il Pasolini morto costituiscono due entità del tutto differenti e, a rigore, non molto comunicanti.

Infatti, per parlare delle Ceneri, prendiamo l’abbrivio da uno scritto di un “nemico” di Pasolini. Alludiamo a Alfredo Giuliani, esponente di spicco di quel Gruppo 63 che con il Nostro tenero non fu mai.

Giuliani nella Prefazione 1965 all’antologia I Novissimi tratteggia un perfido ritratto di Pasolini, tacendo insistentemente il suo nome e titolandolo invece di “neo-crepuscolare”. Giuliani scrive che il neo-crepuscolare è ossessionato dalla storia, è accanito, soffocato e verboso. Aggiunge che è pur bravo a descrivere i paesaggi periferici in cui vive, oltre che la mamma che gli spolvera la scrivania. Ma tace, il neo-crepuscolare, dice Giuliani, sulle sue reali esperienze economiche e sessuali. L’affondo finale è questo: “per combattere il cosiddetto Novecento… era andato a rivisitare i nostri poveri sepolcri ottocenteschi”. Eccetera eccetera.

Il teorico e autore della Neo-avanguardia specifica che gli autori riesumati da Pasolini sono Tommaseo, Pascoli, D’Annunzio, Saba e Gramsci e che alla fine il risultato dell’operazione approda a un “mostruoso miscuglio di nazionalismo raté e di socialismo velleitario”.

Noi invece lo prendiamo alla lettera, il testo di Giuliani. Soprattutto per quel che riguarda i “sepolcri ottocenteschi”.

È vero: Pasolini, nel 1954, anno in cui fu composto il poemetto che dà il titolo alla raccolta, Le ceneri di Gramsci, appunto, apparso poi sul numero 17-18 di “Nuovi argomenti” (novembre 1955-febbraio 1956), nel 1954, dunque, Pasolini che fa? Una cosa molto semplice: fa poesia sepolcrale. Riattiva un genere ottocentesco. Anzi: sette-ottocentesco. Se è vero, com’è vero, che il genere nacque nel 1750, in Inghilterra, con la famosa Elegy written in a Country Churchyard di Thomas Gray. Tradotta poi da Melchiorre Cesarotti con il titolo Elegia di Tommaso Gray sopra un cimitero di campagna e pubblicata per la prima volta in Italia nel 1772. Non occorre ricordare che, a Padova, Cesarotti fu uno dei maestri di Ugo Foscolo, probabilmente quello più influente sul giovane veneto-greco.

Quindi: il Foscolo dei Sepolcri, usciti nel 1807, è uno degli antecedenti più immediati del Pasolini delle Ceneri.

Risulta questa perciò (o: anche questa) “imprevista riadozione di modi stilistici pre-novecenteschi o tradizionali nel senso corrente del termine” di cui il Nostro teorizzerà nel giugno 1957, in contemporanea con l’uscita del volume di versi, su “Officina”, nel celebre scritto di poetica intitolato La libertà stilistica.

Del resto anche Italo Calvino, in una lettera a Pasolini del primo marzo 1956, si era espresso con sicurezza in tal senso: “ Ceneri di Gramsci. Bravura tecnica da sbalordire. Poi tutta concatenata di pensiero come I Sepolcri”.

Più chiaro di così!

Philippe-Jacques de Loutherbourg, Visitor to a Moonlit Churchyard, 1790, oil on canvas.

Ma quali differenze tra il modello ottocentesco e la sua ri-attualizzazione medio-novecentesca!

Nel testo del Foscolo la terra che ricopre i Grandi del passato è “bella e santa”. Nelle terzine pasoliniane, con i loro endecasillabi ipermetri o ipometri, con le loro rime che sconfinano nell’assonanza o consonanza, con la loro musica che procede per accordi lenti, l’aggettivazione che riguarda il cimitero degli Inglesi, dove è sepolto Gramsci, è di tutt’altro tenore: buio giardino straniero, giardino gramo, sito estraneo, silenzio fradicio e infecondo e così via.

Foscolo è esaltato dalla vista delle tombe degli antichi, degli eroi del passato. Siano eroi dell’azione o della conoscenza. Sono versi famosi: “A egregie cose il forte animo accendono/ l’urne dei forti”.

Cosa contrappone Pasolini a queste celebrate “urne dei forti”? Contrappone la chiusa sconsolata della quinta sezione del suo poemetto, che suona: “Mi chiederai tu, morto disadorno,/ di abbandonare questa disperata/ passione di essere nel mondo?”.

Se Foscolo si recava in Santa Croce per “trarre gli auspici” da quei monumenti funebri, cioè per ricavarne un incitamento all’azione, Pasolini, di fronte alla tomba di Gramsci, formula un interrogativo che non aspetta risposta alcuna: “ Ma io, con il cuore cosciente/ di chi soltanto nella storia ha vita,/ potrò mai più con pura passione operare,/ se so che la nostra storia è finita?”.

Il genere sepolcrale è stato sì ripristinato, ma per subire un capovolgimento totale. Dal positivo al negativo.

Gramsci è un “morto disadorno” e non già un “forte”. Oltretutto non è nemmeno un “padre”, Gramsci, ma un “umile fratello”. E questa parola, per la particolare biografia di Pasolini, ha un inevitabile rintocco tragico.

Comunque, per quanto sottoposto a tale significativo ribaltamento, il genere sepolcrale non è limitato al poemetto eponimo. Si rifrange, crediamo, anche in altri componimenti, non in tutti e undici forse, ma in alcuni certamente sì. Per esempio nel testo di apertura della raccolta: L’Appennino. In esso tutta l’Italia è rappresentata simbolicamente dal monumento funebre di Ilaria del Carretto nel duomo di Lucca: “Jacopo con Ilaria scolpì l’Italia/ perduta nella morte”. Si pensi anche solo alla prossimità fonica dei due nomi: Ilaria e Italia. Sotto le palpebre chiuse di Ilaria del Carretto dorme il suo sonno marmoreo la nazione intera. E il suo “clamore non è che silenzio”. Come non pensare qui al Leopardi della Canzone al Mai, con il suo “clamor dei sepolti”? Anche lì l’Italia è rappresentata come una terra mortuorum.

Similmente nel testo che chiude l’opera, cioè La Terra di Lavoro, i contadini campani che viaggiano nel treno sono descritti come defunti ormai disincarnati: “viene una luce che scopre anime/ non corpi”.

Per non dire di Comizio, il quarto poemetto, dove il poeta si perde in mezzo a un gruppo di neofascisti, definiti significativamente “fiera di ombre”. In mezzo a loro compare improvviso “un compagno” inatteso, lo spettro del fratello Guido, autentico revenant.

E anche Il pianto della scavatrice, forse il testo più bello della raccolta, non presenta, esibiti fin nel titolo, echi luttuosi? Mediante l’azione della scavatrice viene creato un nuovo quartiere. Ma com’è? È “bianco come cera”, “chiuso in un decoro ch’è rancore”, preso in un “ordine ch’è spento dolore”. Ci si chiede: ma è un nuovo quartiere o un cimitero?

Abbiamo sondato solo qualche aspetto di quest’opera ricchissima e sulla quale si sono già versati fiumi d’inchiostro, ma forse anche queste poche gocce (d’inchiostro) si potranno rivelare non del tutto inutili a chi vorrà rileggerle o leggerle, LE CENERI DI GRAMSCI.