Più / Max Picard: pietre, volti, maschere

«Non sono un filosofo astratto» scriveva di sé Max Picard nel 1947, «è difficile classificarmi in qualche maniera secondo lo stile. In me pensiero e immagine formano un’unità, il pensiero in me diventa immagine, è inestricabilmente legato all’immagine; non è che si trasforma in immagine, è che nasce in primo luogo come immagine».

Il pensiero e l’immagine

Questo pensiero che nasce come immagine e all’immagine rimane legato Max Picard non lo rappresenta con immagini, come poteva fare René Magritte, il suo stretto contemporaneo che filosofava per immagini, ma con parole.

Max Picard fu una figura particolare di scrittore-filosofo-saggio. Nato nel 1888 in Germania a Schopfheim, vicino a Basilea, da genitori ebrei svizzeri, e rimasto in un primo tempo in Germania, vi studiò medicina e esercitò la professione. Nel 1919 interruppe l’attività medica e si trasferì in Svizzera, nel Canton Ticino: prima sul Lago Maggiore, a Locarno e Brissago – luoghi allora vivaci, oggi vicini alla morte civile – e dal 1927 sul Lago di Lugano, a Sorengo, a Sant’Abbondio, a Caslano e infine a Neggio: tutti luoghi che mi sono divenuti noti ma non familiari, nel senso che continuo a guardarli e ammirarli con occhi esterni, giacché insegno sì dal 1996 all’Università della Svizzera italiana a Lugano ma non vivo a Lugano e nemmeno in Svizzera, e se è per quello neanche in Italia. Max Picard muore nel 1965 dopo aver condotto una vita ritirata.

Max Picard aveva gli occhi celesti

Per tracciare un breve ritratto del personaggio riporto alcuni passi dello schizzo a parole fattone dallo scrittore triestino Giani Stuparich, che lo incontrò nel 1951 a Ponte Tresa, un’altra delle surreali località un po’ Svizzera un po’ Italia che attraverso da decenni (da AA. VV., Max Picard zum siebzigsten Geburtstag, Zürich, Rentsch, 1958, pp. 168-169):

«Max Picard era un uomo singolare, eccezionale, di una personalità spiccata, anche se niente affatto appariscente. Sul suo volto roseo, aureolato di capelli bianchi, sostava la freschezza, la spontaneità di un fanciullo; dai suoi occhi celesti di cherubino mi veniva incontro una profondamente chiara e vissuta, e in certo modo temibile, intelligenza. Max Picard incanta e disarma con la sua naturalezza di uomo semplice. La sua cultura poderosa, mobilissima, sprizza accostamenti nuovi e impensati. I suoi libri ci trasportano in un’aria rarefatta, libera, dove il pensiero non è mai abbandonato all’inerzia. È un pensiero che sconquassa i luoghi comuni, che va in fondo alle cose, penetra gli stati apparenti della vita, per toccarne la sostanza».

Mondo distrutto e mondo indistruttibile

L’immagine dunque, o per meglio dire l’immagine/pensiero, rappresenta insieme ad altri due temi – ovvero il silenzio, sul quale Picard scrisse il suo libro più noto, Il mondo del silenzio, nel 1948 (tradotto già nel 1951 dalle edizioni di Comunità di Adriano Olivetti), e il volto umano – il fulcro del pensiero di Picard. Del silenzio di Picard scrissi nel mio Metafore del silenzio (Mimesis 2013), e fu proprio durante la stesura di quel libretto che incontrai questo autore. Del volto, vivo e morto, dirò qualcosa tra poco. Ora vorrei affrontare brevemente una sua immagine/pensiero, quella della pietra, che impregna i paesaggi dell’Italia del secondo dopoguerra colti e descritti dal viaggiatore Picard: la pietra, le pietre, le pietre delle città e dei paesi italiani prima che la colata del cemento sommergesse nella sua grigia uniformità il paesaggio abitativo dell’intero genere umano, talché oggi Varsavia appare uguale a Calcutta, a Vancouver, a Città del Capo.

Mondo distrutto e mondo indistruttibile è il titolo del diario del vagabondaggio condotto negli ani 1949-50 dal medico-filosofo Picard per località italiane, città e paesi, in treno, autobus, vaporetto, a piedi. Vagabondaggio in un paese dove «il passato è costantemente dentro il presente», dove il presente possiede la forza «di attrarre a sé il passato, così come la forza dell’animale sacrificale immolato da Odisseo nell’Ade era in grado di richiamare le ombre dei defunti» (pp. 77-78). È questo l’elemento indistruttibile del mondo distrutto dalla guerra e prima ancora dalla povertà e dall’incuria: è la fusione di passato e presente così come delle cose e delle figure dell’arte «che si mescolano con le cose e le figure della vita», l’una e l’altra indistruttibili come la pietra.

«La città è talmente pietra»... Di Milano sta parlando Picard, el me Milan, quello della mia infanzia all’ombra di Sant’Ambrogio, la basilica romanica cui passavo davanti ogni giorno per andare a giocare agli omonimi giardinetti vicino a casa. La navata di Sant’Ambrogio – scrive Picard – è come se stesse sprofondando «sotto la pesantezza della pietra che spinge in alto e sorregge». Come sprofondano le epoche nella storia, come sprofonda nel passato la farmacia di Porto Valtravaglia sul Lago Maggiore nei pressi di Luino, che pare a Picard una bottega di speziale del ‘700, con i recipienti blu sui ripiani, la gente che entra più per chiacchierare che per acquistare, la moglie del farmacista che lavora all’uncinetto. E poi la città martellata e scolpita nel cielo, San Gimignano; Gubbio con i palazzi di pietra inseriti nella roccia; Assisi, il cui suolo è formato da massi pari a «viscere» di pietre nella terra che «giacciono pesantemente sul suolo, quasi volessero nuovamente penetrare nella terra dalla quale erano usciti»; Cortona, blocco di pietra spinto dentro la terra, che «preme sempre, e ancora in basso, contro la terra».

Rilke e la pesantezza

Questo pensiero/immagine della pietra e della sua pesantezza pesante mi ha fatto pensare a Rilke, che Picard conobbe, e al suo elogio della pesantezza, così controcorrente, così difficile e così pesante (due aggettivi che in tedesco sono quasi la stessa parola, schwer e schwierig) di fronte al consenso raccolto dalle ali graziose della leggerezza. In più punti Rilke, soprattutto nelle Lettere a un giovane poeta, del 1929, insiste sul peso, sulla pesantezza, sull’aspetto «tremendamente pesante» (schrecklich schwer, dice l’originale) del mistero della creatività, mentale e fisica, e sulla grazia della pesantezza, la pesantezza della fecondità, lo stato di essere gravide e gravidi, pesanti di idee e di figli. Se soltanto l’uomo – è ancora Rilke che parla – «portasse riverenza per la sua fecondità, che è una sola, che essa appaia spirituale o fisica»! Ma egli procede «frettoloso e altero», perché il «leggero maschio ... nessun frutto del corpo trascina col suo peso», né egli può capire che il sapore più gustoso è quello dei «frutti più pesanti». Pesanti perché maturi, rotondamente giunti al punto compiuto del loro essere, perfetti da perficior, come le pietre dei borghi italiani.

Volti e maschere

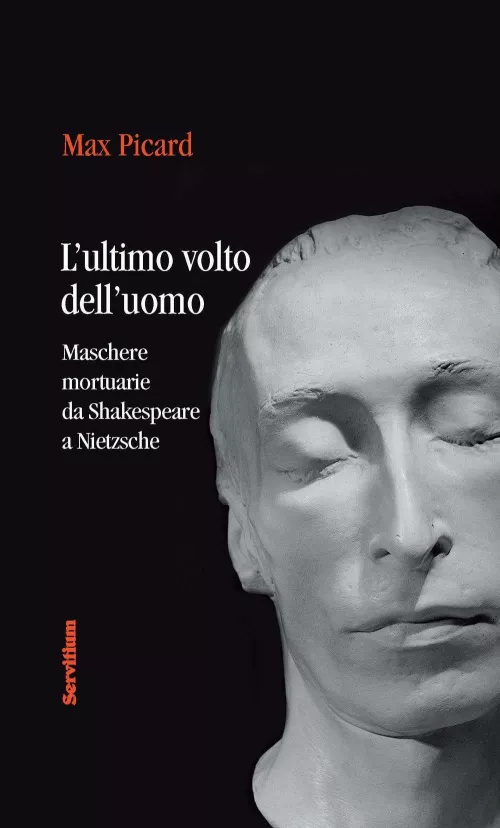

La vita non può essere pensata senza la morte. Questa asserzione non vuole far ridiventare la vita un heideggeriano «essere-per-la morte», trascurando la centralità della nascita esaltata da Hannah Arendt. Vuol dire soltanto, con le parole di Picard rivolte ai negazionisti della morte di ogni tempo, che «se già in vita non si vive con la morte, allora la morte ci si presenterà troppo repentinamente e si sussulterà... Non abbiamo una vita separata dalle morte, ma solo una vita chimicamente depurata, depurata dalla morte» (da una lettera di Picard del 1951, in Max Picard zum siebzigsten Geburtstag, cit., pp. 193-194). E invece noi la morte la neghiamo, la rinneghiamo e la rimuoviamo, come se fosse un sopruso o un’ingiustizia e non un fenomeno originario e naturale. Picard per parte sua la guarda in faccia, la morte, concentrandosi sulla maschera mortuaria nella sua ultima opera, L’ultimo volto dell’uomo. Maschere mortuarie da Shakespeare a Nietzsche, del 1959 (tradotta da Servitium nel 2015). Lo fa con uno spirito molto simile a quello in cui aveva affrontato il volto umano vivente in una delle prime opere, Das Menschengesicht [Il volto umano], del 1929. Prevale in questa un impianto troppo fisiognomico ed esoterico per i nostri gusti. Più affine alla nostra sensibilità ci appaiono invece le considerazioni sulla maschera mortuaria, approntata da un calco applicato al viso del defunto, anche se oggi passata di moda. Altre maschere ci vengono oggi applicate in faccia, e da vivi.

A Picard interessa il volto, il volto umano, il volto umano singolare e particolare, quello che mostra il Più, un concetto filosofico specifico di Picard. Il Più è una eccedenza, è la pienezza (perfezione, da perficior) del fiore con il suo colore per il colore, non soltanto per la finalità di attrarre l’insetto, farsi impollinare, riprodursi. Nella visione religiosa di Picard, l’uomo è immagine di Dio, l’assoluto eccedente, e assorbe qualcosa di quella eccedenza stessa che si rivela pienamente nel volto morto, qui esemplificato nei trentadue calchi fotografati da Fritz Eschen. Nell’unità del suo pensare e guardare Picard coglie nelle maschere mortuarie lo spirito del volto appena spento, il Più che si aggiunge alla morte e che con essa si raggiunge. Maschere che potrebbero trovar posto sulle facciate di chiese medievali come le figure in quella pietra che rappresenta la pesantezza aggraziata della morte.