The Nightfly, 40 anni di eleganza

Sono ancora, o già, le 4.10 del mattino. Piena notte, insonne e magari ventosa, ma c’è chi lavora per noi, e ci fa compagnia. Per esempio, Lester, per tutti “the Nightfly”, che, sigarette Chesterfield sempre accese tra le dita, maniche di camicia arrotolate e posa dinoccolata, caffè e molta voglia di proporre “sweet music”, che poi sarebbe jazz, e conversazioni brillanti, o forse anche solo un po’ di spicciola filosofia notturna, tiene alta l’attenzione, prima che arrivi l’alba. Sul piatto gira un disco, un Lp, che presumibilmente, è quello la cui cover (in un ironico gioco di specchi) intravvediamo in basso a sinistra: un John Coltrane d’annata. Al microfono, un RCA 77 DX, che serve ulteriormente a calarci nelle atmosfere dell’epoca, The Nigthfly ci parla da un posto oculatamente scelto come periferico: ai piedi del Monte Belzoni (dal nome dell’esploratore italiano), nella sperduta Baton Rouge, Louisiana, dalle onde radio della indipendente WJAZ. E ci parla dal tempo: sono i tardi anni 50, forse i primi 60 e il mondo, tra nuovi equilibri e anni geofisici internazionali, sta uscendo dalla guerra. In America, prima di tutti: e sembra proprio ci sia da sorridere, alla scienza, alle nuove frontiere, alla nuova musica che arriva.

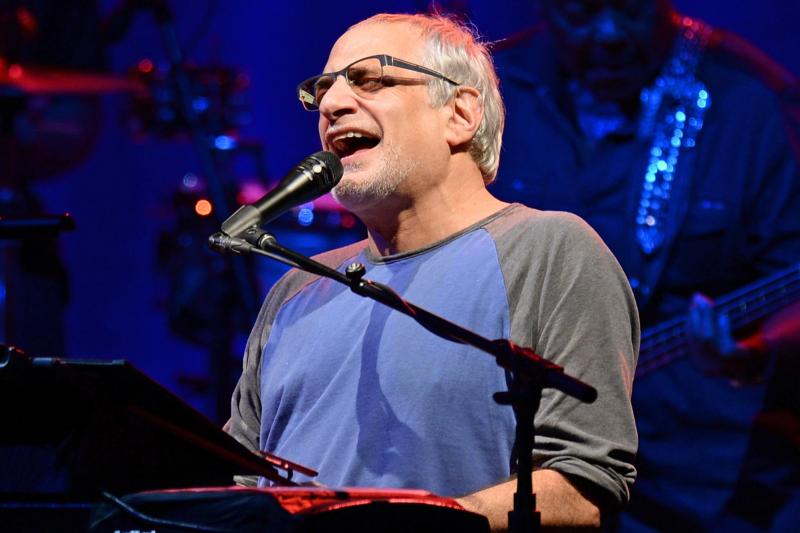

La foto, di James Hamilton, è splendida e incornicia perfettamente la “visione” e la postura intellettuale, morale e “storica” che Donald Fagen voleva dargli. Stiamo parlando di lui, ovviamente, che impersona, in quella foto di copertina il dj, e del suo disco “The Nightfly” che, uscito esattamente 40 anni fa (1 ottobre 1982, Warner), non solo continua a essere un ottimo long-seller ma ha tutte le caratteristiche per essere definito come un classico.

Perché è così ammaliante e supera con questa brillantezza la inesorabile usura del tempo?

Alcune premesse. Magari è solo una questione anagrafica. È risaputo che i momenti musicali fondamentali di ciascuno di noi sono quelli che siamo in grado di fissare intorno agli anni dell’adolescenza, eppure (sebbene per me che sono del 1970 sia così) non si tratta, credo, solo di questo. Nel 1980, quando l’album esce, Donald Fagen veniva da un decennio di perfezionismi e novità contrabbandato con gli Steely Dan, la formazione sperimentale e altamente sofisticata con Walter Becker, con il quale ha attraversato il decennio precedente con successi sempre controllati e con uno stile musicale inconfondibile. Ma stavolta si tratta del suo primo disco solista. Fagen, che di perfezionismo in perfezionismo si è sempre migliorato, addirittura al limite del lezioso, centra il capolavoro al primo colpo.

Si tratta di 40 minuti di musica evergreen che suonano in maniera cristallina. Prima di tutto – e forse anche più di tutto (non escluderei che la perfezione sonora della riproduzione sia parte in causa della sua malia) – perché su tratta di uno dei primi Lp registrati interamente in digitale e con una tale precisione che gli stessi tecnici del suono non sapranno uguagliare in successive masterizzazioni tanto che le note di I.G.Y., la canzone dedicata all’anno geofisico internazionale (1957-58), che apre il disco sono spesso sentite quando si tratta di testare la qualità di casse, amplificatori e affini. Suono allo stato vergine. Questo aspetto tecnologico, che per l’epoca era sbalorditivo e che, anche in seguito, sarà difficile comunque da raggiungere, funge da primo pilastro: ed è un punto decisivo. La musica arriva alle orecchie in maniera specchiata e null’altro può disturbare la sua fruizione; si autoimpone, per chiarezza, nitidezza, semplicità. Rimarca il piacere del puro ascolto, ed è una gran cosa, come se d’improvviso vi si stappassero le orecchie dopo averle avute ovattate da troppo rumore indesiderato.

Poi c’è la questione del “che cosa”. Chiediamoci cosa possa arrivare – e soprattutto a un pubblico italiano – dei sogni e delle fantasie (Fagen esplicita nelle note di copertina il “modus” dell’intero lavoro) di un adolescente americano di periferia che, nato nei primi anni 50, guarda, con fiducia e desiderio, al mondo come sarà. Non che noi ne sappiamo molto: The Nightfly è esattamente il ritratto dell’artista (Fagen) da giovane. Ed è un abbrivio che possiamo solo “sognare” di seguire, abbozzando con l’inglese e facendoci trasportare dal suono. Sta qui, ovviamente, il punto decisivo. Fagen indovina in questo disco la perfetta mescolanza tra pop, rock e jazz che difficilmente si raggiunge in quegli anni. E attenzione: non sto parlando della famigerata “fusion” che non ha portato da nessuna parte; sto parlando del suggerimento della possibilità di risultare pop con sonorità sofisticate (è parola che ho usato prima e che va ribadita per questo album), che non si sentano intellettualmente inferiori al jazz.

Ecco: questo è l’altro punto significativo. La commistione di musicisti che il jazz “sporco” di quegli anni lo praticano e lo animano (dai Brecker a Porcaro fino a Marcus Miller, tutti presenti nelle session di studio) fa sì che The Nightfly suoni (fisicamente e ideologicamente) come qualcosa di diverso dalla musica degli anni 80, allo stesso tempo più antico e irrimediabilmente più avanti. Inspiegabilmente diverso, seppure correlato. Nel 1982 escono dischi di mostri sacri profondamente pop (Thriller di Michael Jackson o Rio dei Duran Duran), e continuano le loro carriere tutti i grandi del periodo, ma questo disco segna una sottile frattura che, forse non verrà colta subito, ma diventerà seminale.

Voglio dire che Fagen compie qui – chissà quanto volutamente – per il pop la stessa operazione che Miles Davis aveva compiuto nel 1959 con Kind of Blue (e se fate caso le copertine dei dischi hanno un’aria di famiglia, in qualche modo): inventa ciò che è il suono cool per quello specifico genere. Le sole otto tracce, canzoni che spaziano dall’immaginario futuro alle nuove paure, dalle ballad per innamorati ai sogni romantici, insieme trovano una incredibile armonia. E dicono che la ricercatezza di parole, suoni e atmosfere che Fagen ha messo in ciascun pezzo sono quasi un manifesto (molto più sottile di quelli smaccati alla Roxy Music) di cosa sia elegante, e se volete, snob.

Il bello è che Fagen trascina gli ascoltatori in questo suo mondo con sorprendente levità, come se fosse del tutto inevitabile ed evidente che non possa suonare diversamente l’essere elitari senza darlo a vedere; o forse, l’essere elitari diventa l’unica via di fuga contro un genere, il pop che vuole a tutti i costi piacere a tutti ma proprio tutti. E allora, se non si vuole essere “contro” (i Clash, il punk), ecco una terza via. Come ha scritto con luminosa perfezione Paolo Fabbretti: con “levità che non è mai superficiale, romanticismo che non affoga nella melassa, raffinatezza che rifugge la leziosità: "The Nightfly" è un azzardo giocato tutto sul filo dell'equilibrio. Fagen lo consegnerà ai posteri con la consapevolezza di aver coronato una missione, di essersi consacrato come il Duke Ellington del pop, anticipando, tra l’altro, svariate tendenze a venire, dal new cool all’acid-jazz”.

È proprio così: e a risentirlo oggi, a 40 anni esatti dalla sua uscita, non ha perso un filo della sua freschezza e, anzi, risulta addirittura ancora oggi rassicurante. Ci conferma che avevamo avuto buon orecchio a fidarci di questa strana commistione: Fagen avrebbe prodotto altri due dischi su quella scia, a decenni di distanza, una falsariga che serve a confermare un’estetica vibrante eppure sottotraccia. Per chi ha avuto la fortuna di ascoltare fin dalla prima volta The Nightfly e se lo ritrova bello e pronto ogni volta che vuole e può ascoltarlo, invece, risulta ancora un impasto di musica salvifico e autoportante. Avevi ragione, caro Lester The Nightfly e “Thanks for calling / I wait all night / For calls like these” da parte di tutti noi, svegli, sognanti, rilassati, prima dell’alba. È bello avere assistito alla nascita di un classico.