Nina Simone: To be young, gifted and black

Nel 1944 una ragazzina nera di undici anni, Eunice Kathleen Waymon, tiene il suo primo recital di pianoforte nella sala del municipio di Tyron, nella Carolina del Nord, Stati Uniti d’America. In paese è già una celebrità. La sua maestra di pianoforte, la signora Muriel Massinovitch, ha da poco aperto il “Fondo Eunice Waymon” per raccogliere del denaro affinché la ragazzina, cresciuta in una famiglia povera, possa seguire una lezione di pianoforte a settimana. I cittadini bianchi e neri di Tyron danno quel che possono ed Eunice, ogni tanto, offre loro un concerto così che possano verificare i suoi progressi, compiacendosi di avere un simile prodigio in paese. Quella sera, per la prima volta, Eunice si avvede di qualcosa che la turba ma che non riesce a decifrare appieno: quando è già sul palco, seduta al pianoforte, i suoi genitori, vestiti a festa per la serata, vengono invitati a lasciare la prima fila a beneficio di una famiglia di bianchi che Eunice non conosce. Nessuno obietta, men che meno i genitori di Eunice. Lei, undici anni, scosta lo sgabello, si alza dal pianoforte e stiracchiando il vestitino inamidato si rivolge alla platea: se volete sentirmi suonare è necessario che i miei genitori siano seduti in prima fila. Silenzio in sala. I genitori, imbarazzati, riguadagnano i loro posti. Eunice si risiede al pianoforte e, prima di mettersi a suonare il Bach previsto a programma, si accorge che alcuni spettatori bianchi stanno ridendo di lei.

Undici anni d’età, e undici anni prima di Rosa Parks.

Mary Kate, la mamma di Eunice, oltre che essere al servizio di una famiglia bianca, la domenica predica nella chiesa metodista di Tyron e un po’ ovunque nella contea di Polk. Fin dall’età di sei anni Eunice la segue per accompagnare le funzioni all’organo o al pianoforte. Eunice ama la musica gospel. Le piace vedere come la congregazione reagisce alla musica, come si dimena e corre su e giù cantando le lodi al Signore. L’ispirazione è Dio, beninteso, ma Eunice capisce che la musica ha il potere di accendere lo spirito. La musica gospel in chiesa, e Johann Sebastian Bach a lezione. La signora Massinovitch le inculca la disciplina: “non a questo modo, Eunice, a Bach non sarebbe piaciuto”. Eunice la adora, e adora Bach. Quell’ora di lezione il sabato a casa della signora Massinovitch è gioia allo stato puro.

Qualche anno più tardi ad Eunice viene offerta la possibilità di seguire delle lezioni alla prestigiosa Julliard School di New York. L’obiettivo è quello di superare l’esame di ammissione del non meno prestigioso Curtis Institute of Music di Philadelphia, uno dei conservatori più selettivi al mondo. Eunice fa tutto quel che le viene chiesto di fare: un anno a New York sotto la guida di Carl Friedburg e poi l’esame d’ammissione al Curtis. Nonostante tutti credano in lei Eunice non ce la fa, la candidatura viene respinta. Ha diciassette anni e il sogno di diventare la prima pianista classica di colore della storia sfuma in un baleno. Dire che è delusa è dir poco. Perché tutta quella fatica, e perché tutti le avevano assicurato che era una ragazzina prodigio se poi il suo talento si rivela d’un tratto nella norma? Vladimir Sokoloff, pianista per la Philadelphia Orchestra nonché docente al Curtis Institute, più avanti le confiderà che il talento c’era, eccome se c’era, ma i problemi erano altri. Il colore della pelle, tanto per cominciare, e poi il fatto che fosse una donna, una donna nera, e infine il fatto che fosse una donna, nera, senza l’ombra di un quattrino. Una somma di circostanze che negli Stati Uniti, anni ’50 del Novecento, chiudevano le porte.

A Philadelphia Eunice insegna pianoforte agli studenti meno dotati di lei. Quando si presenta l’occasione di andare a suonare in un club di Atlantic City Eunice la coglie al volo: novanta dollari a settimana. C’è un solo problema: non può salire sul palco di un club con il suo vero nome, c’è il rischio che mamma Mary Kate venga a saperlo. Esibirsi in un club per degli ubriachi fino alle due del mattino? E allora si sceglie un nome d’arte: Nina, come la chiamava allora uno spasimante d’origine ispanica, la niña, la ragazzina, e poi Simone, come Simone Signoret, che ha visto al cinema. È un nome elegante, chic, un nome in cui crede di potersi riconoscere. Nina suona, improvvisa, canta, mescola Bach a Gershwin, il gospel alle canzoni alla moda, parte con un pezzo, poi chiude gli occhi e improvvisa per mezz’ora. Agli ubriaconi irlandesi ben presto si sostituiscono gli studenti. E poi i loro amici. E poi gli amici degli amici. Dopo mezzanotte il locale si riempie. Quando un ubriacone alza la voce o mena un cazzotto gli studenti lo prendono e lo buttano fuori: sono lì per sentire Nina. Qualcuno la avvicina dopo il concerto per farle i complimenti. Nina stenta a crederci. Davvero? Io? La ragazzina nera che non può andare in bagno quando la mamma si ferma alla stazione di servizio perché un bagno per gli afro-americani, alla stazione di servizio, non c’è?

Uno degli spettatori più fedeli è Ted Axelrod, un appassionato di jazz che una sera le porta un disco di Billie Holiday da ascoltare. Dice che sul disco c’è un brano che gli piacerebbe sentirle interpretare: “I loves you, Porgy”, uno dei pezzi forti di Porgy and Bess di George Gershwin. Nina lo ascolta e la sera dopo lo canta di fronte al pubblico. Diventa il suo primo successo, il brano che di lì a dieci anni presenterà nel programma televisivo più seguito d’America, l’Ed Sullivan Show.

Gli incontri importanti nella vita di Nina Simone sono stati molti, da Langston Hughes a Miriam Makeba, passando per il chitarrista (bianco) Al Schackman, conosciuto nel 1957 e che le resterà accanto per buona parte della carriera; l’incontro chiave ma non felicissimo con Sid Nathan, proprietario della casa discografica Bethlehem, il quale le fece incidere il primo disco e firmare un contratto a tutto svantaggio di Nina (quella firma apposta senza riflettere le sarebbe costata, una volta raggiunto il successo, all’incirca un milione di dollari), senza contare le sorelle e i fratelli del movement: Lorraine Hansberry, Betty Shabazz, la moglie di Malcolm X, o Louis Farrakhan. Per qualche tempo, prima del suo impegno nel movimento per i diritti civili, Nina divenne, nelle sue parole, la Regina del Greenwich Village. Benché la critica la inquadrasse in quanto interprete jazz, lei non si considerava tale. Amava piuttosto immaginare sé stessa nelle vesti di interprete folk, non tanto perché si sentisse più affine a Bob Dylan e alla generazione che proprio in quegli anni s’era fatta largo a suon di chitarre nei locali del Village o perché suonasse il blues e il gospel, ma perché, diceva, l’essere un’interprete vocale nera, agli occhi dei più, la consegnava, limitandola, alla dimensione subalterna del jazz, una dimensione ancora considerata moralmente equivoca (di sicuro da mamma Mary Kate). Dietro la definizione di interprete jazz Nina coglieva insomma un pregiudizio razzista, né più né meno di come Langston Hughes, suo grande amico, veniva definito un grande poeta nero anziché, semplicemente, un grande poeta. Elogiare non significa ancora aver consapevolezza di una discriminazione. Anzi. Riconoscere un merito può essere un modo come un altro di misconoscere un diritto.

L’amicizia con Langston Hughes, sommata a quella con James Baldwin, Leroi Jones/Amiri Baraka e molti altri artisti e intellettuali afro-americani la portarono, sotto il cappello dell’American Society of African Culture, a partecipare all’inaugurazione di un centro culturale in Nigeria a metà anni ’60. Era la prima volta che Nina metteva piede in Africa. Quel viaggio la segnò profondamente. C’è una sua frase che mi sembra illustrare bene ciò che il primo contatto con la terra africana significò per lei sul piano personale, ma che suggerisce anche un che di vertiginoso per l’America nera: sentii per la prima volta la rilassatezza spirituale che ogni afro-americano prova non appena arriva in Africa. L’espressione usata da Nina è proprio questa: spiritual relaxation. Rilassatezza spirituale. Anni dopo, a proposito di un prolungato soggiorno in Liberia, parlò di mental release, di sblocco mentale. Come se questa, ai suoi occhi, fosse l’irredimibile condizione degli afro-americani: non conoscere abbandono o affrancamento sul piano mentale, defraudati di un’attinenza che il riconoscimento dei diritti civili avrebbe risolto soltanto in parte.

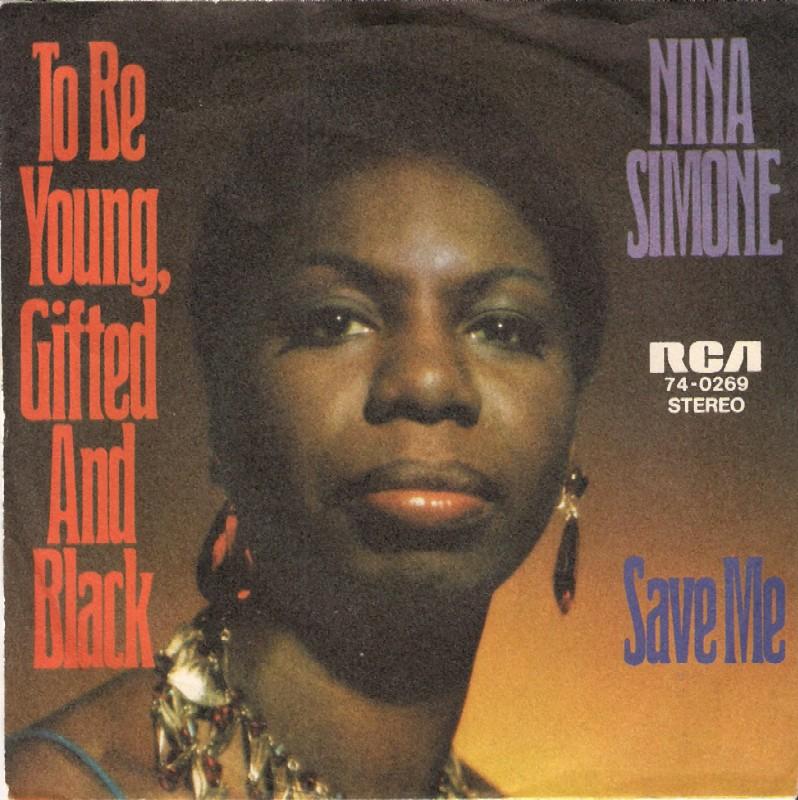

Nelle sue canzoni Nina Simone provò a lenire questo trauma come meglio poteva. Lo fece con fierezza, con una determinazione e un piglio che ancor oggi mettono i brividi. Canzoni come Mississippi Goddam (You don't have to live next to me, just give me my equality dice nel brano: non chiedo che tu viva accanto a me, dammi soltanto la mia uguaglianza), pubblicata nel 1964 in risposta all’assassinio dell’attivista per i diritti civili Medgar Evers e alle bombe esplose nella chiesa battista di Birmingham, in Alabama, dove rimasero uccise quattro ragazze afro-americane; To be young, gifted and black – essere giovane, di talento e nera – proclamata inno dell’America nera dal Congress of Racial Equity (CORE) di Chicago; o ancora Old Jim Crow, accanto a brani di registro diverso come Please don’t let me be misunderstood, I put a spell on you, o l’ancor più nota My baby just cares for me, un brano che nessuno aveva notato alla sua uscita nel 1958 ma che consegnò a Nina Simone un’inattesa fama globale negli anni ’80 grazie a una pubblicità di Chanel.

Probabilmente nessuno come Nina Simone, fra le interpreti della sua generazione, ha saputo incarnare la concomitante oppressione di razzismo e sessismo nell’America degli anni ’50 e ‘60. Nina aveva conosciuto in prima persona la discriminazione e la violenza, lo sfruttamento e lo stupro. Quando scrisse la canzone Four women in cui metteva in scena quattro donne afro-americane, quattro donne nere ma con una sfumatura nel colore della loro pelle che ne delineava da un lato il carattere, e dall’altro determinava la percezione che quelle donne avevano di sé, Nina colpì la comunità nera con un che di inedito e di problematico. Che cosa pensano le donne afro-americane di sé stesse? Le donne afro-americane, secondo Nina Simone, non avevano la più pallida idea di chi fossero perché la loro identità era definita da qualcuno che negava loro il controllo sulle loro vite: gli afro-americani di sesso maschile. Finché non avessero avuto la confidenza necessaria per descrivere sé stesse le donne afro-americane non ne sarebbero uscite. Pubblicata nel 1966, la canzone fu bandita da molte stazioni radio nere del sud del paese con la giustificazione che la stessa insultava le donne di colore.

Nina era diventata un punto di riferimento per la comunità nera d’America quasi senza volerlo. Per anni aveva cullato il sogno di diventare una musicista classica. Anche quando le sue canzoni presero a scalare le classifiche di vendita non smise di credere che un giorno avrebbe calcato il palco della Carnegie Hall interpretando Johann Sebastian Bach. A un certo punto si rese però conto che nella sua musica c’era qualcosa che contava più della ricerca dell’eccellenza cui mirava lo studio della musica classica: il dovere di testimoniare la lotta per la libertà e il destino storico del suo popolo. Per sua stessa ammissione l’appartenenza al movimento per i diritti civili le aveva dato, sul piano personale, il rispetto di sé, qualcosa che aveva a lungo cercato, dentro e fuori la musica. Da qui la forza e il pathos che ricaviamo dalle sue esibizioni dal vivo del periodo: più che a un concerto pare di assistere a una liturgia, a un rituale. Quel che Nina aveva imparato in chiesa da bambina, accompagnando la mamma come organista, adesso appariva trasfigurato da un’urgenza di giustizia sociale drammaticamente terrena.

Il 7 aprile del 1968, alla Westbury Music Fair, una fiera che ancor oggi si tiene a Long Island, nello stato di New York, Nina Simone cantò per la prima volta Why? The King of Love is Dead (Perché? Il Re dell’amore è morto). Tre giorni prima era stato assassinato Martin Luther King e Nina gli dedicò una canzone che non poteva che presentarsi sotto forma di gospel. Qualche settimana dopo la cantante s’imbarcò per l’Europa per una serie di concerti. Atterrata ad Amsterdam lesse sui giornali dell’assassinio di Robert Kennedy. Tutto questo mentre l’amico Stokely Carmichael, marito di Miriam Makeba e primo ministro onorario delle Pantere Nere, era stato messo sotto stretta sorveglianza dall’FBI; lo stesso valeva per H. Rap Brown, Huey Newton e molti altri amici del movement. Sembrava che i sogni nutriti nel corso di quel decennio fossero al capolinea. Quando si presentò sul palco del festival di Montreux nel luglio del 1968, preda di uno sconforto e di un’emozione che aveva a lungo represso, una volta raggiunto il pianoforte, pur ripetendosi le raccomandazioni della sua prima maestra di musica – compostezza, Eunice, compostezza – scoppiò in lacrime. Il pubblico in sala ammutolì, e dal momento che il pianto non cessava da dietro le quinte si rese necessario intervenire, accompagnando Nina nei camerini. Tutto questo sotto l’occhio impietoso delle telecamere.

Con l’affievolirsi della spinta che aveva guidato i movimenti per i diritti civili lungo gli anni ’60 anche Nina Simone conobbe una battuta d’arresto. Ero ricca e famosa, dichiarò Nina anni dopo, ma ero sola nel movimento come ero stata sempre sola. A differenza degli amici attivisti che avevano coltivato, oltre l’attivismo, una dimensione privata, una volta venuta meno la spinta collettiva Nina si trovò isolata. Viaggiò molto, alle isole Barbados (dove ebbe una relazione col primo ministro Earl Barrowl), in Liberia, nei Paesi Bassi, in Svizzera e a Londra, ma senza combinare granché. Furono anni difficili, un tentato suicidio a Londra, un arresto a New York per guai con il fisco, il disinteresse sempre più marcato dell’industria discografica nei suoi confronti, la sensazione che stesse pagando, proprio come i suoi amici, l’essersi profilata contro l’America bianca un decennio prima. Poi il colpo di fortuna a metà anni ’80 – la pubblicità di Chanel di cui sopra – che riportò Nina al centro dell’attenzione. Quella sua canzone – My baby just cares for me – stava ovunque, e per Nina Simone si aprì una nuova stagione. Nuove incisioni, concerti, interviste, tournée, un rinnovato interesse che segnò gli ultimi anni della sua vita fino alla morte, avvenuta il 21 aprile del 2003, a settant’anni.

Come ha scritto Dave Marsh, storica firma di Creem e di Rolling Stone, Nina Simone ha trasformato in arte il suo desiderio di vivere come una persona libera. La storia di una vita. Qualcosa che espresse in molte canzoni, in particolare nel gospel I wish I knew how it would feel to be free:

I wish I knew how it would feel to be free

I wish I could break all the chains holdin′ me

I wish I could say all the things that I should say

Say 'em loud, say ′em clear for the whole round world to hear

(Mi sarebbe piaciuto sapere quel che significa essere libera. Vorrei riuscire a spezzare le catene che mi trattengono. Vorrei poter dire tutte le cose che dovrei dire, e dirle a voce alta, dirle chiaramente affinché il mondo intero le intenda);

Well, I wish I could be

Like a bird in the sky

How sweet it would be

If I found I could fly

And I′d sing 'cause I′d know

I'd know how it feels

I′d know how it feels to be free

(Beh, mi piacerebbe essere come un uccello in cielo. Come sarebbe dolce scoprire di poter volare. E allora canterei perché saprei come ci si sente, saprei come ci si sente, ad esser libera).

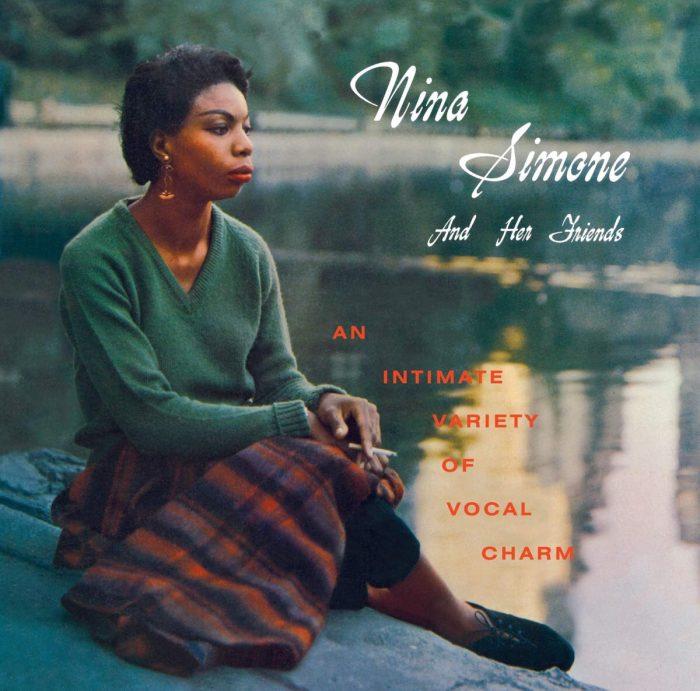

In copertina, Nina, di David Redfern.