Una vita cinese / Non un pranzo di gala

Difficile capire come ci fossimo spinti fino a quel punto, come avessimo creato, dal niente, un mondo tanto utopico. [Li Kunwu, P. Ôtié, Una vita cinese. Il tempo del padre, 2016]

Era scritto sui libretti rossi che venivano agitati nelle piazze di mezzo mondo, ancora oggi rimbalza un po' dappertutto, in rete, ed è impresso a caratteri cubitali nell'incipit di un film indimenticabile di Sergio Leone, Giù la testa: «La rivoluzione non è un pranzo di gala».

Ogni opera è figlia dell'epoca in cui è stata pensata e scritta. E questa, innanzitutto, ci racconta. Il western di Leone, film cult degli anni Settanta, attraverso la storia della rivoluzione messicana seppe mettere in scena anche il decennio che si stava infiammando, e un linguaggio – quello del cinema – capace di condizionare quel futuro prossimo. Come la realtà nella quale era immerso, come l’immaginario di migliaia di giovani che sognavano una rivoluzione che sapesse mettere in discussione anche sé stessa, il western di Leone cercava ispirazione anche nell’oriente estremo, nelle parole di un mitico, quanto lontanissimo e sbiadito, Mao Tse-Tung – oggi Mao Zedong.

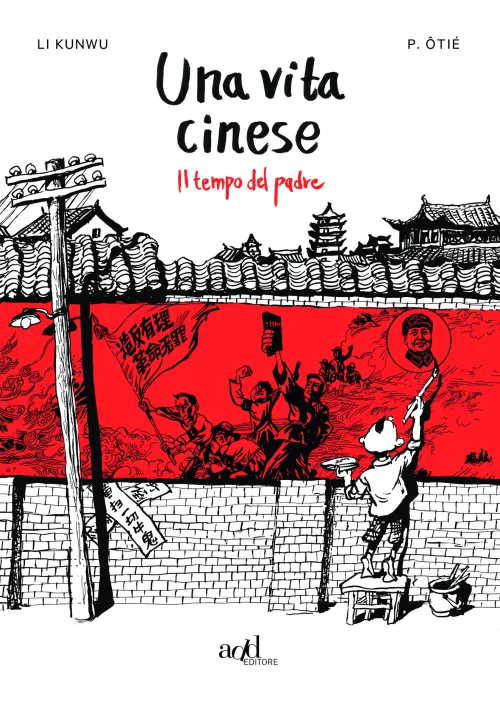

Per Li Kunwu, artista cinese nato nello Yunnan nel 1955, il Grande Timoniere è stato invece qualcosa di reale, di tangibile. E nel primo volume del suo affresco autobiografico (Una vita cinese) parte da lontano, da un padre che nella rivoluzione ci crede davvero, radicato nella strategia maoista che vedeva nel mondo contadino e nel suo potenziale di lotta e di riforme l’arma vincente. E parte dallo sguardo di se stesso bambino, ragazzino, adulto i cui ricordi vanno a scavare anche nelle contraddizioni del passato della sua Cina rurale (e nel doloroso prezzo della modernizzazione), senza per questo osannarlo o condannarlo con nettezza. Basti pensare alle parole – e alle immagini – con cui racconta la seconda metà degli anni Sessanta, la Rivoluzione culturale: «Così come non si può smettere di voler bene ai propri genitori, quali che siano i loro sbagli, noi non riuscivamo a contenere il nostro amore per il presidente Mao. Nonostante le delusioni, i disastri e i morti, la venerazione che nutrivamo per lui raggiunse il massimo proprio allora. Le sue citazioni apparivano ovunque, così come le sue poesie e le sue opere di calligrafia… I libretti rossi si contavano a centinaia di milioni, spille e medaglioni a migliaia di tonnellate. Manifesti, dipinti, affreschi e ritratti erano come un oceano rosso».

L’autore non chiude gli occhi di fronte alla catastrofe del “Grande Balzo in avanti”, che si stima abbia provocato, per denutrizione e malattie, oltre 40 milioni di morti. Ma, lontano da una rappresentazione asfissiante che vede nel potere del Partito comunista cinese solo forza oppressiva, Kunwu – anche grazie allo sguardo del coautore Ôtié, consigliere commerciale dell’ambasciata francese nello Yunnan – oscilla tra la profondità riflessiva dell'adulto e il racconto “ad alzo zero”, la prospettiva del bambino che di tanto in tanto emerge, come se non volesse andare via, che ci mostra come si costruisce un consenso diffuso, apparentemente inscalfibile. E che sa anche scherzaci su, o per lo meno ci prova:

Questo primo volume, come dichiara il sottotitolo (Il tempo del padre, che sarà seguito da Il tempo del Partito e da Il tempo del denaro) è di fatto la storia di un rapporto con due padri: il padre biologico di Kunwu e la rivoluzione, incarnata nella sua guida e icona: Mao. È una storia commovente per la capacità che ha di portarci all’interno di una storia privata del Novecento e delle sue contraddizioni – si ha un po’ la sensazione di avere un raro privilegio, a sentirsela raccontare anche nelle sue sfaccettature più intime. Come nelle tavole forse più belle del racconto: Kunwu, ragazzino, ha iniziato da un paio di anni un diario, dove nel 1970 ha annotato la sua grande preoccupazione per la salute di uno dei padri, visto al cinema («5 ottobre 1970 [...] il nostro grande timoniere sembrava esausto. Faceva fatica ad aprire gli occhi! Sono veramente molto in pensiero per lui») e dove, alla data del 23 giugno 1971, ci racconta di avere avuto il permesso di andare a trovare suo padre in un centro di rieducazione del regime. L’autore è «impaziente», è «spaventato»: non lo vede da 4 anni. Il lettore si aspetterebbe un qualche segno di rivolta, se non altro sussurri di dissenso, ma invece i due padri coesistono nel cuore di Kunwu, coesistono e basta. Dopo due giorni passati insieme, la visita finisce così.

«La Rivoluzione non è un pranzo di gala, non è una festa letteraria, non è un disegno o un ricamo, non si può fare con tanta eleganza, con tanta serenità e delicatezza, con tanta grazia e cortesia. La Rivoluzione è un atto di violenza» – quattro mesi dopo la visita di Kunwu al padre, in Italia esce al cinema Giù la testa. E poi, via via, in decine di altri paesi, alimentando il mito terzomondista: Once Upon a Time… the Revolution, il titolo in inglese.

Da questa parte del pianeta, in cui i libretti rossi giacciono oramai ingialliti sugli scaffali di enti culturali in crisi o nelle case della generazione dei nostri padri, in cui l’immaginario di quella generazione è slittato spesso verso la contraddizione di se stesso, si ha la sensazione che un mondo sia svanito, che si sia compiuta la definitiva biforcazione tra l’esaltazione giovanile e la condanna senza appello di quel mondo “altro”, del Novecento geograficamente lontano e di quello più vicino, e che si stiano cercando nuove parole e nuove forme per raccontarlo.

Non si può certo riassumere questa svolta – graduale e allo stesso tempo improvvisa – in un passaggio di consegne generazionale, ma stiamo assistendo, credo, a un cambio di paradigma, se non altro nel nostro pensare per immagini («Il mondo, e noi stessi», come scrive Paolo Di Paolo in Tempo senza scelte). Le ideologie novecentesche, che nell'ultimo quarto di secolo hanno spesso sonnecchiato, riemergono così sotto forma di racconto – anche qua, da “noi”, e penso al commovente sguardo sulla Guerra Fredda di Toni Bruno, nel suo Da quassù la terra è bellissima.

E Una vita cinese, quest'opera che viene da molto lontano, getta una luce meravigliosamente autentica su un mondo che forse crediamo di conoscere, sulle pieghe di quelle ideologie, sull’eterno dilemma del consenso che aleggia sui leader carismatici e li protegge, sul secolo scorso e sui suoi risvolti su cui non smetteremo mai di interrogarci. Ancora di più oggi, dopo il terremoto della lunga notte americana, in questo presente in cui sentiamo molte rime provenire da quel passato che credevamo almeno in parte sepolto, in cui il mondo si rivela – di nuovo – un posto peggiore in cui stare.