17 aprile 1919 – 17 aprile 2019 / Tutti i mostri di Wilcock

S’incomincia con un camera car lungo i sobborghi periferici di una metropoli sconosciuta. Una periferia in bianco e nero, povera e semideserta: baracche addossate le une alle altre, qualche auto parcheggiata, un paio di bambini che corrono rasente i muri, cartelloni pubblicitari. Stacco. Davanti alla macchina da presa si spalanca un grande viale, maestose rovine sbucano sullo sfondo, inconfondibili: Roma. Una Roma (ancora per poco) tardo-pasoliniana, ma forse già pronta per la flânerie a motore di Nanni Moretti.

Si fa strada sulle immagini la voce di Pino Locchi (il doppiatore storico di Sean Connery, per intenderci): Juan Rodolfo Wilcock, nato a Buenos Aires, vive ormai da molti anni in Italia, dove svolge la sua attività di scrittore. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui ricordiamo i racconti de Il caos, le poesie spagnole, le poesie de La parola morte, le prose de Lo stereoscopio dei solitari, i racconti-saggi de La sinagoga degli iconoclasti. Ha collaborato e collabora con alcune delle maggiori testate giornalistiche italiane. Abita a Roma, in periferia, ai margini della città: di quella città spesso al centro delle sue migliori creazioni letterarie….

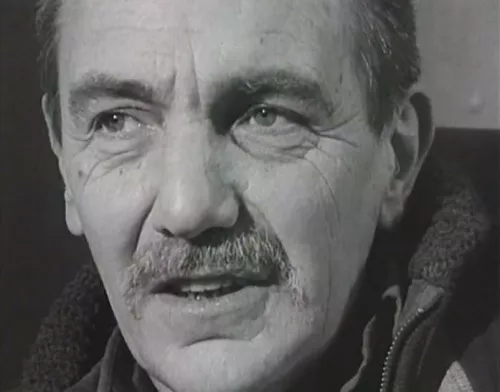

Il camera car prosegue ora in una via più stretta, costeggia degli orti, alcune case basse. Si ferma davanti a una di esse. Il numero civico è inchiodato a una cancellata di legno. Non c’è traccia invece della lapide con l’epigrafe dettata dall'amico Ennio Flaiano: All’arte poetica e narrativa/ la misantropia alleando/ qui vive/ Juan Rudolph [sic] Wilcock/ Passante non soffermarti/ ma tu Gloria dimora. La macchina da presa imbocca il vialetto d’ingresso. Altro stacco. Un uomo, vestito con studiata modestia (giacca imbottita, maglione di lana, calzoni a quadri), parla rivolto alla macchina da presa mentre con una mano accarezza un grosso cane: un’iconografia quasi céliniana. «Come tutti i ragazzi andavo a scuola, ho fatto gli studi, e così ho continuato all’università… Niente di straordinario, no? Mi sono laureato e già non ero più un ragazzo». Con un lento zoom in avanti, la macchina da presa lo mostra più da vicino. Ha gli occhi chiari, la fronte spaziosa. Porta un paio di baffi radi. A dispetto dell’incipiente calvizie e delle rughe amare che gli segnano il volto, dimostra ancora un’aria giovanile.

In una del tutto ipotetica antologia di interviste televisive agli scrittori, non potrebbe mancare questa a Juan Rodolfo Wilcock, di cui oggi ricorre il centenario della nascita (17 aprile 1919). Approfitto dell’occasione per rivederla integralmente (da qualche tempo è stata caricata su YouTube). S’intitola Un’ora con Rodolfo Wilcock. Faceva parte di una serie intitolata Incontri, a cura di Gastone Favero; ed è stata trasmessa – a quanto mi risulta – sull’allora Secondo Canale della RAI il 7 maggio 1973, cinque anni prima della prematura scomparsa dello scrittore, avvenuta nel 1978 a Lubriano (VT), dove oggi lo celebra una giornata di studi.

Non saprei dire perché questa intervista mi piaccia sempre così tanto. Forse per la semplicità dello stile: scabro, quasi brut, con lunghe riprese camera a mano, repentini stacchi di montaggio e altrettanto improvvise intrusioni di materiali di repertorio, con uno spirito che potrei definire – sempre a proposito di anniversari – “proto-ghezziano”.

E poi, naturalmente, per lui, Wilcock. La cinepresa lo inquadra rannicchiato sul letto di casa sua, una stanzetta spartana dove si pigiano una piccola libreria, il letto, la scrivania, una poltrona e una sedia provvista di abat-jour (in realtà una prosaica lampada da ufficio) che evidentemente gli fa da comodino. Oppure lo segue nelle sue lunghe camminate per la campagna laziale, munito di stivali di gomma e in compagnia del solito affezionatissimo cane.

Fra le mani, a seconda dell’inquadratura, Wilcock agita un mozzicone di sigaretta (che però non avvicina quasi mai alle labbra, tanto è impegnato nella conversazione), oppure un paio di occhiali. La sua voce è pastosa, l’italiano impeccabile, con una cadenza un po’ spagnola e un po’ romanesca (a Roma, d’altronde, dice un personaggio de Il sorpasso di Risi, «in tre giorni si diventa tutti romani»).

Di cosa parla Wilcock? Gli argomenti toccati nel corso dell’intervista sono molti. E pazienza se le domande sono spesso improntate a una divulgativa medietà: di sicuro non lo sono le risposte. La voce dello speaker ricorda la fondamentale attività traduttoria di Wilcock. Lui dapprima quasi si schermisce: «Eh, per guadagnarmi la vita qui all’estero, qualcosa dovevo fare, no?». Ma poi precisa: «Quando esiste un libro, si suppone che la gente legga quel libro. Se poi lo traducono, si sa che è un altro libro, una merce avariata, che si vende solo perché l’altro, l’originale, ha successo. E chi si vuole accontentare di questo surrogato, beh, si accontenti… Quando viene qualcuno a raccontarmi che ha letto Proust tradotto, so benissimo che sa un mucchio di cose sulla società di quei tempi, perché anche tradotto Proust parla di quelle cose. Però che sappia cos’è il mondo assolutamente intelligente di Proust… questo non lo può dedurre da una traduzione... Ha preso tutto del libro, ma la poesia no. E gli autori valgono quando sono poeti».

In un altro momento dell’intervista, Wilcock affronta il tema del sogno (sulle sue parole, la regia monta alcune immagini de I figli della violenza-Los olvidados di Buñuel): «Io mi domando sempre perché in ispagnolo “sonno” e “sogno” si dicono con la stessa parola [sueño]... La frase più famosa, qui in Italia, in ispagnolo, che comprende queste parole, è “Il sonno della ragione produce dei mostri”. Però il “sonno” è il “sogno”: allora il senso cambia, se è il “sonno della ragione” o il “sogno della ragione”… Spesso parliamo di questo e di quello, ma questo e quello sono la stessa cosa».

Difficile dire da quali sonni o sogni o incubi Wilcock abbia tratto le sessantadue creature, diligentemente schedate per nome e cognome, che compongono quella sorta di “manuale di antropologia fantastica” che è Il libro dei mostri (1978), finalmente ristampato da Adelphi a quarant’anni di distanza dalla prima edizione. Difficile anche parlarne: nell’intervista del ’73, Wilcock dichiara senza mezzi termini che la critica letteraria sta alla letteratura come il noleggio d’automobili di lusso sta al mercato automobilistico. Insomma, un’attività parassita e inutile. «I libri bisogna leggerli! Quello che pensa un altro sui libri è poco interessante, se non si è letto il libro»: quindi, se qualche lettore di “Doppiozero” è arrivato fin qui senza conoscere il libro di Wilcock, mi permetto di consigliare d’andare a comprarlo e di leggerselo tutto (sono meno di 150 pagine), prima di proseguire nella lettura di questo articolo.

Il fatto di essere l’ultima fatica letteraria di Wilcock prima della morte, dà a questo Libro dei mostri un’imprevista coloritura “testamentaria”. Una specie di distillato, di summa tematica della sua opera. Nel risvolto di copertina di un altro libro di Wilcock, anche questo fortunatamente riproposto da Adelphi nel 2011, I due allegri indiani (1973), si parla di “romanzo-rivista”, strutturato come «un susseguirsi esilarante di sketch d’avanspettacolo». Per rimanere nella metafora, a proposito del Libro dei mostri parlerei semmai di freak show, di esibizione teratologica in bilico fra la meraviglia e il raccapriccio. Ma la forma scelta da Wilcock sembra richiamare anche i bestiari del Medioevo: una parentela sottolineata dalla copertina della nuova edizione, che riproduce una delle Tavole di animali del cinquecentesco Ulisse Aldrovandi.

La formula “elencativa” o pseudo-enciclopedica è del resto una costante della produzione wilcockiana, da La sinagoga degli iconoclasti a Lo stereoscopio dei solitari. Un aspetto che la dice lunga sul rapporto idiosincratico fra lo scrittore argentino e la narrativa di ampio respiro: «Il romanzo mi piace molto come genere. Se non ho pubblicato dei romanzi non è perché non li abbia fatti… Ho scritto per il teatro delle cose che potevano essere dei romanzi… Questi cataloghi li fanno le persone che vendono la roba: la Divina commedia secondo Dante è una commedia, secondo la SIAE no». Al di là della boutade, è quasi superfluo constatare come gran parte dell’opera di Wilcock sia consacrata alla descrizione della mostruosità: il suo mondo è sempre un mondo eccezionale popolato di individui eccezionali. Da questo punto di vista, Il libro dei mostri è un piccolo atlante dell’orrore quotidiano, servito con un linguaggio che sta a metà tra il Kafka dei racconti brevi (penso in particolare a Il nuovo avvocato, Relazione per un’accademia, Il cruccio del padre di famiglia) e il trattato scientifico.

Dietro a molte di queste creature, manco a dirlo, sono nascosti tipi umani fin troppo riconoscibili. C’è il microcefalo (Dott. Ugo Panda) che si scopre un talento della musica pop, con il plauso del pubblico e dei critici, e l’Agit-Prop (Maresciallo Cono Liscarello), dall’intelligenza letteralmente diabolica, che «va dappertutto a raccontare che nell’Inferno la proprietà è stata abolita, che tutti lì sono uguali, che tutti lavorano non per un padrone o per sé, ma per l’inferno comune». Ci sono poi i mostri della società letteraria (uno dei bersagli favoriti di Wilcock): il romanziere impegnato (Gaio Forcelio), sorta di ripugnante mollusco tentacolare, che scrive «di classi sociali che si scagliano l’una contro l’altra, con le fauci aperte come coccodrilli»; e il critico letterario (Berlo Zenobi), groviglio di vermi del quale si mormora che «assommi nella busta paga ben diciassette stipendi diversi, corrispondenti ad altrettante consulenze letterarie», necessari a nutrire l’appetito insaziabile dei parassiti.

L’invenzione fantastica trascolora spesso e volentieri nella caricatura satirica, dunque; e forse questo è l’aspetto più caduco del libro: poiché la satira wilcockiana, per quanto costantemente sorretta da una scrittura pirotecnica, sembra accanirsi con particolare veemenza contro bersagli tutto sommato facili (l’ipocrisia del letterato mondano, la stupidità paratelevisiva del canzonettista, l’ottusità ideologica del militante politico), scivolando qualche volta nel lamento orgogliosamente risentito del moralista programmaticamente ostile al nuovo. Al contrario, Wilcock dà il meglio di sé quando scopre un’intima consonanza con i suoi mostri, con il loro destino fragorosamente fallimentare (pensiamo agli scienziati de La sinagoga degli iconoclasti). Nelle ultime righe di questi ritratti può anche capitare che all’improvviso la prospettiva si capovolga, rivelando in modo inequivocabile che quei mostri siamo noi. «Siamo sempre presi per quel che sembriamo», conclude Wilcock la vicenda di Mario Obradour, in tutto e per tutto somigliante a un manichino di plastica, e come tale trattato da tutti; oppure, a proposito dell’ufficiale postale Frenio Guiscardi, la cui forma singolare (è un gigantesco batuffolo di polvere) non gli impedisce di mostrare dei sentimenti in tutto e per tutto umani: «Cionondimeno è sconcertante l’idea di un batuffolo innamorato. Di cosa poi? Come noi, come tutti noi».

In mostri come questi, Wilcock pare a tratti adombrare se stesso e la propria (dolorosa) estraneità nei confronti di quelli che lui stesso definiva «esseri contrari alla nostra ragione… genericamente chiamati gli altri». Una diversità di lingua, cultura, sessualità (l’omosessuale come «mostro da niente», secondo una bellissima e desolatissima espressione di Sandro Penna). Ma anche una diversità legata all’essere scrittore. «La letteratura non esiste in natura», dice Wilcock nell’intervista più volte ricordata, con un’iperbole che sarebbe piaciuta a Giorgio Manganelli. «È una cosa innaturale, quindi rischia sempre di sparire… Adesso un po’ meno, perché sembra che l’uomo abbia invaso la terra. La distruggerà, completamente. Ma forse lascerà la letteratura. È meglio scrivere un libro che fare una piramide, per come si mettono le cose».

Si sa che gli anniversari, specie quelli a cifra tonda, sono sempre l’occasione di bilanci. A cento anni dalla nascita, possiamo serenamente dire che Wilcock rimane più inattuale che mai. Non tanto perché molti suoi libri risultano ancora introvabili, se non sugli scaffali dell’usato (per dire: che fine ha fatto Frau Teleprocu, targato Adelphi e scritto a quattro mani con Francesco Fantasia – nome che, sia detto en passant, sa tanto di eteronimo? E che ne è del rizzoliano Il tempio etrusco?); né perché il suo nome è tutt’ora trascurato nelle storie della letteratura italiana, come faceva notare a suo tempo Edoardo Camurri, il più agguerrito fra i wilcockiani di casa nostra. Ma perché quasi nessuno, oggi, sarebbe in grado di pensare, come Wilcock, che un libro valga quanto una piramide, o di concepire l’essere scrittore come qualcosa di “mostruosamente” contronatura. In altre parole: di puntare a un’idea alta di letteratura, con il rischio (diciamolo pure: la certezza) di sfracellarsi al suolo. Wilcock, che dei suoi contemporanei salvava l’amica Morante di Menzogna e sortilegio, Landolfi e qualche pagina di Gadda, ci ha provato. Qualcuno raccoglierà la sua sfida?