Gamec, Bergamo / Birgit Jürgenssen. Io sono

Ci piace immaginare gli artisti come portatori di uno sguardo capace di anticipare i tempi, uno sguardo oracolare. Più concretamente – non ce ne voglia chi coltiva l’idea di un artista “abitato”, impegnato in una conversazione quotidiana tra mondo immanente e regno dello spirito – è la propensione analitica, l’abilità nel setacciare il passato e cogliere quello che giace nelle pieghe del contemporaneo a donare la capacità di prefigurare ciò che verrà dopo. Sia che si tratti di intercettare fenomeni infrasottili, sia che si tratti di abbracciare macro movimenti saldandoli in una visione d’insieme risolutiva, siamo di fronte a un vedere aumentato che ci disvela qualcosa che è fuori dal campo visivo, non a fuoco, qualcosa di dimenticato od occultato.

È il caso di Birgit Jürgenssen, le cui opere sono presentate nella prima retrospettiva italiana presso gli spazi della Gamec di Bergamo, opere che ci parlano dell’oggi da un passato prossimo. La mostra Io sono, aperta dal 7 marzo al 19 maggio 2019, a cura di Natasha Burger e Nicole Fritz, progetto pensato per la Kunsthalle Tübingen e che approderà al Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk in Danimarca, raccoglie opere realizzate in quarant’anni di attività da un’artista forse poco nota al grande pubblico ma la cui ricerca, per coerenza e densità, merita di essere riscoperta. A Bergamo sono visibili oltre centocinquanta tra disegni, fotografie, collage, sculture, cianotipie, guache e rayogrammi, che compongono un percorso espositivo suddiviso in otto ambienti, a cui è assegnato il compito di illustrare le tematiche cardine della ricerca dell’artista viennese scomparsa nel 2003.

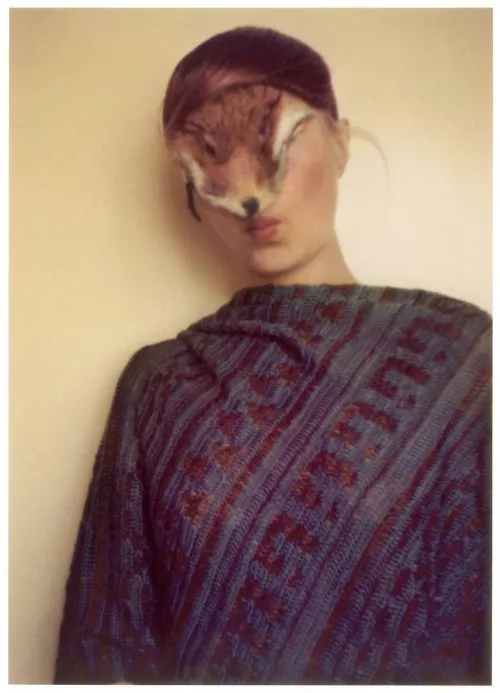

Birgit Jürgenssen Ohne Titel / Senza titolo, 1972 Materiale fotografico inedito Cm 24 x 18 Estate Birgit Jürgenssen Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019.

“L’ironia è umorismo e gioco serio. L’ironia è, inoltre, una strategia retorica che il femminismo socialista dovrebbe valorizzare di più.”

Donna J. Haraway, Un manifesto per Cyborg: scienza, tecnologia e femminismo socialista nel tardo Ventesimo Secolo in Donna J. Haraway Manifesto Cyborg: donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 1991

Un’ironia a tratti malinconica, a tratti caustica è il filo che percorre tutta la produzione di questa figura anomala, che ammira Meret Oppenheim e Louise Bourgeois e rifugge dalle categorizzazioni, rimanendo defilata rispetto alla scena dell’arte del tempo. Pienamente attiva a partire dagli anni ‘70, Jürgenssen sceglie la strada del mimetismo per lasciare spazio a una molteplicità di linguaggi, rinunciando volutamente ad affermare un proprio marchio (“Sperimentare mi interessa molto di più che inventare un marchio di fabbrica”, dichiara nel 1988), per privilegiare un’indagine all’insegna della libertà formale e di una decisa autonomia stilistica.

Riluttante all’idea di utilizzare il femminismo come strumento utile alla carriera artistica (“Nei primi anni Settanta, in Austria, il movimento femminile prende piede. Alcune di noi si sono impegnate in questo fin dalla fase iniziale e parlavano del bisogno di presentare artiste nelle gallerie molto più frequentemente. Poi alcune di queste donne sono diventate proprietarie di gallerie loro stesse e tutto questo è stato dimenticato. [...] approvo il femminismo attivo, in parallelo, ma non il fatto di usarlo per fare carriera. È necessario giusto per produrre del lavoro convincente, e probabilmente le donne artiste hanno bisogno di reagire in modi più artistici.”) ma determinata ad affermarsi come donna artista, nel 1974 scrive alla casa editrice DuMont, invitandola a pubblicare un libro sul tema con la seguente motivazione: “Le donne sono molto spesso l’oggetto dell’arte, ma solo in rare occasioni gli viene permesso, e con riluttanza, di esprimersi in parole e immagini. Mi piacerebbe avere l’opportunità di confrontarmi con artiste e colleghe e non solo con uomini.” Il suo impegno si traduce in una produzione volta a declinare le tematiche del femminismo attraverso una sensibilità acuta e una visione affatto personale; attività che sfocia nella fondazione del gruppo DIE DAMEN, attivo dal 1988 al 1996, di cui fanno parte anche le artiste Ona B., Evelyne Egerer, Ingeborg Strobl a cui succede Lawrence Weiner. Per tutta la vita, Jürgenssen si dedica a una riflessione che scaturisce dalla sfera più intima dell’io, un nucleo di senso che rimane la matrice della sua pratica artistica, dimensione in cui si riflettono le contraddizioni della società dei consumi e i costrutti sociali che confliggono con la natura più autentica degli individui.

Birgit Jürgenssen Ohne Titel / Senza titolo, 1979 Fotografia in bianco e nero su carta baritata Cm 24 x 30 Estate Birgit Jürgenssen (ph23) Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019.

Che l’ironia sia lo strumento prediletto per demolire i miti fondativi di una società consumistica e – utilizzando un termine del femminismo – androcentrica, lo si evince a partire dai disegni d’infanzia ispirati dall’opera di Pablo Picasso: ancora bambina, l’artista rimane affascinata dalla libertà creativa del maestro spagnolo, e a soli otto anni gioca con il proprio nome firmando le proprie creazioni come Bicasso Jürgenssen, inaugurando in maniera inconsapevole quella pratica di appropriazione che eserciterà per tutta la vita. Sono disegni arguti e poetici, dove il gusto dell’assurdo si combina a un rigore narrativo già evidente: giochi di parole, oggetti animati, situazioni parossistiche, chimere, compongono una quadreria precocemente influenzata da una attitudine surrealista, che si consoliderà nel corso degli anni fino a giungere a piena maturazione nei lavori raccolti sotto il cappello del “pensiero selvaggio”, ma che invero investirà integralmente la sua produzione. Sono qui già visibili i segni di uno spiccato interesse per la letteratura, il piacere del calembour e la dimensione ludolinguistica, che rivelano l’ascendenza medio-borghese della famiglia in cui si forma l’artista e la sua esposizione precoce agli stimoli creativi e alla storia dell’arte. Gli interessi letterari verranno affiancati negli anni della giovinezza e poi della maturità all’interesse per l’antropologia, che la condurrà a lavorare sui miti, sulla maschera e sull’idea del feticcio. Ma è dall’identità che Jürgenssen parte, un’identità ostinatamente indagata e contraddetta, come si vede nella sala 1, dove è esposto il ciclo di 10 giorni – 100 foto. Dall’età di 14 anni, l’artista comincia a sperimentare su sé stessa con la fotografia, scegliendo poi di fare ampio uso della Polaroid e delle foto come medium da manipolare, iscrivendosi a pieno titolo nelle correnti concettuali del decennio ‘70 - ‘80. Nel ciclo di foto il viso viene nascosto e rimane esposto allo sguardo il corpo, vero oggetto del desiderio. In questo sottrarsi, cancellarsi, si ritrova la critica di Luce Irigaray in merito alla donna intesa come specchio invertito dell’uomo, come essere che si manifesta “in negativo”, lo scandalo della messa in discussione della visione freudiana e lacaniana fallotropica. Lo slittamento messo in atto da Jürgenssen gioca con una negazione che si capovolge e diventa affermazione: nell’atto di autorappresentarsi attraverso l'obiettivo fotografico – un gesto di interrogazione, differente dal selfie odierno che è forma di consunzione del sé, annullamento per sovraesposizione, tentativo di liquefazione in una forma plurima, collettiva, standardizzata di identità – l’artista si ostende e annuncia quel “io sono” che si concretizzerà in uno dei suoi più celebri lavori. Nell’insistenza quasi ossessiva della pratica dell’autoritratto affiora il fantasma di Francesca Woodman – più lirica e segnata da un nichilismo che sfocerà nel suicidio, mentre in Jürgenssen prevale un’ironia che funge da filtro intellettuale rispetto all’incandescenza della materia esistenziale –, una presenza che è più di una suggestione: nel 2015, il Kunstmuseum di Merano metteva a confronto le opere delle due artiste tratte dalla Collezione Verbund di Vienna in un inedito dialogo, mettendo in evidenza la “sorrelanza” di due artiste per altri versi molto differenti, ma affini nel gusto per la costruzione della scena e nello spiccato interesse per la relazione tra spazio e soggetto fotografico.

Il corpo prende il posto della voce e l’immagine della parola: nel rimescolamento di codici, simboli, funzioni, gli elementi della messa in scena scompaginano l’ordine logocentrico e propongono un’alternativa, dove la visione dell’artista e della donna si fa portatrice di altre storie, altre proposte di relazione con le cose, dove la gerarchia dei ruoli e dei significati perde le proprie fondamenta e le immagini vengono liberate dai vincoli. In Ich möchte hier raus! (Voglio uscire di qui, 1976/2006) si autorappresenta come una impeccabile signora borghese, vestita con abiti eleganti, ma il viso e le mani premono contro la superficie di un vetro su cui è riportata la frase che dà il titolo all’opera, a sottolineare l’ipocrisia degli stereotipi a cui sono soggette le donne.

Birgit Jürgenssen Ich möchte hier raus! / Voglio uscire di qui!, 1976 Fotografia in bianco e nero Cm 40 x 30 Estate Birgit Jürgenssen (ed2) Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019.

La critica sottile ma decisa che Jürgenssen mette in atto attraverso il proprio lavoro rimanda allo strutturalismo e al desiderio di sovvertire le categorie che ordinano la società. È così che anche il limite tra regno animale e regno umano viene messo in discussione: sono gli anni delle elaborazioni legate al pensiero ecologista e animalista, che trova in Animal Liberation di Peter Singer, datato 1975, un primo, vero manifesto; il pensiero animalista si svilupperà successivamente rimanendo strettamente relazionato alle politiche identitarie, ai cultural e gender studies, fino a giungere al cosiddetto “Animal Turn” e alle elaborazioni del postumanesimo odierne, che teorizzano un superamento del genere già presente nelle figure biomorfe immaginate dall’artista viennese. Nel 1967, l’artista conclude il ciclo di studi superiori e si reca in Francia per un soggiorno di alcuni mesi in cui rivolge la propria attenzione ad approfondire letture di antropologia, il già citato strutturalismo, il surrealismo, il rapporto tra uomo, animali e ambiente. La critica alla visione antropocentrica e la ricerca poetica si fondono in opere popolate da creature dallo statuto incerto, figure oggetto di metamorfosi, elementi naturali che divengono protagonisti della scena, frutto di citazioni o frammenti di una memoria letteraria e visiva tra cui Hörst du das Gras wachsen? (Senti l’erba che cresce? 1968) e nel collage Einhorn (Unicorno, 1991). In questi esseri ibridi il confini tra i regni sono crollati e la vicinanza tra donna e animale – entrambi soggetti dell’alterità par excellence e per questo accomunati da una condizione di subalternità e di oppressione rispetto alla società patriarcale – si trasforma in una visione poetica, carica di allusioni e di simbolismi. La ricerca di Jürgenssen si traduce in una figurazione che omaggia apertamente il lavoro di Meret Oppenheim, con la sua irriverenza e forza immaginativa, richiamata in opere come Senza titolo (Io con pelliccetta) del 1974-77, o la serie di disegni La femme maison realizzati da Louise Bourgeois nel 1946-47, ma si possono rintracciare anche assonanze con il lavoro “selvaggio” di Carol Rama e con l’opera di Kiki Smith, con le sue donne-lupo e le metamorfosi, nonché nella predilezione verso la carta per dare vita a opere che coniugano delicatezza e incisività, fragilità e bellezza. Ma mentre in Smith prevale l’elemento cosmogonico, mitologico e fiabesco, in Jürgenssen è l’inconscio ad affiorare, scandagliato attraverso l’indagine interiore, la discesa in territorio psicanalitico e il rapporto con il corpo, quest’ultimo vero comune denominatore dell’arte di ascendenza femminista.

Birgit Jürgenssen Netter Raubvogelschuh / Bella Scarpa-Rapace, 1974-75 Metallo, piume, zampa di gallina Cm 30 x 23 x 13 Estate Birgit Jürgenssen (s9) Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019.

L’elemento organico si innesta nei simboli rassicuranti di una femminilità preordinata e li tramuta in organismi inquietanti, il quotidiano si mescola con il letterario e con la provocazione: Schwangerer Schuh (La scarpa incinta) del 1976 è un assemblaggio che ricorda certe metamorfosi alla Cronenberg, mentre Nest (Nido, 1979) e Brautkleid (Il vestito da sposa, 1979) rimandano a un immaginario surrealista più smaccato, o ancora il celebre Hausfrauen – Küchenschürze (Grembiule da cucina da casalinghe, 1975), esposto alla collettiva voluta da Valie Export MAGNA – Femminismo: arte e creatività, tenutasi presso la Galerie nächst St. Stephan di Vienna nel 1975, diventata una delle opere simbolo del femminismo, un’icona di sapore pop che demolisce con ironia la figura della casalinga come angelo del focolare ma che mantiene un sottotesto perturbante, nell’immagine del forno che evoca l’idea della donna-contenitore, il suo essere ridotta a funzione sessuale e riproduttiva.

Birgit Jürgenssen Ich bin. / Io sono., 1995 Gessetto, lavagna, spugna montata su pannello di legno, dietro Plexiglas Cm 30,9 x 25,5 x 3 Estate Birgit Jürgenssen (s46) Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019.

Il contraltare di 10 giorni – 100 foto è Ich bin, opera del 1995 che dà il titolo alla mostra: una piccola lavagna dove l’artista traccia la scritta Ich bin (io sono), un’affermazione perentoria che trova confutazione nella spugnetta appesa a fianco, a ricordare l’illusorietà di ogni certezza. Un movimento oscillatorio informa gran parte del lavoro dell’artista viennese, nell’affermazione e nella sua immediata smentita, in un costante messa in discussione di ogni dato di realtà. A tale stato di incertezza fa riferimento anche l’interesse per le forme percettive che si esplica in lavori come Autoritratto con lampada (1971/1991), visibili nella sezione 6, nei quali l’artista si concentra sulle superfici delle fotografie, rivestendole con materiali tessili o plastici, dove gioca con il piacere della visione e allude in maniera palese a un sottile voyeurismo, un tema che ritorna ciclicamente nel lavoro e si salda alla questione dell’oggetto-feticcio. Il cambio di stato, l’intervento sui materiali per modificarne l’aspetto è una pratica che si ricollega alla tradizione del modernismo, da cui la ricerca di Jürgenssen attinge sia a livello formale che contenutistico, per poi inserirvi elementi postmoderni, sperimentando con le nuove tecnologie. Ricordiamo che Jürgenssen porta avanti una ricerca meticolosa per tutto il corso della propria esistenza, documentata dalla mole di appunti raccolti nel lascito di quaderni e nelle memorie legate alla sua attività di insegnante, prima come assistente di Maria Lassnig, poi per vent’anni di Arnulf Rainer, come fondatrice della classe di fotografia all’Accademia di Belle Arti. Un vero e proprio archivio che restituisce la figura dell’artista in tutta la sua complessità e nella sua ricchezza di riferimenti e fonti d’ispirazione, portando alla luce la profondità del suo pensiero e il processo sotteso a una produzione artistica quarantennale.

Dal suo interesse per l’autoproduzione e la sperimentazione di media differenti nascono anche i cinque video prodotti tra il 1997 e il 2001 di cui è visibile L’aprés midi, prodotto in occasione dell’ultima mostra realizzata alla galleria Huber Winter nel 2001, che condensa proprio quel gioco tra identità e mascheramento, la centralità dello spazio intimo e domestico come microuniverso di riferimento, la ricerca di un punto di osservazione che sia al contempo di autoriflessione e di (impossibile) sguardo terzo, un sé fuori da sé (un soggetto che si sente diventare oggetto, come indica Barthes in La camera chiara), come messo in scena nel vorticare della videocamera che riprende l’artista impegnata in molteplici travestimenti e affascinata dalla dimensione performativa.

Quello che emerge dall’insieme dei lavori presentati alla Gamec è il carattere enigmatico delle immagini prodotte dall’artista viennese, in parte ascrivibile all’influenza surrealista che avvolge l’intero corpus delle opere, in parte legato ai molteplici livelli semantici contenuti nelle opere. L’indiscutibile capacità di tradurre attraverso la propria voce un vocabolario di elementi eterogenei contrasta con l’apparente noncuranza del segno, nella rinuncia a una sensualità retinica a favore di una immediatezza dell’immagine, che sembra sgorgare da un flusso apparentemente inesauribile di ispirazione. La pratica di ritornare ciclicamente a ragionare sui propri temi di affezione dona un carattere seriale alla produzione e risponde alla necessità di problematizzare il rapporto con la realtà, un atteggiamento che si accompagna all’incertezza, accolta come modus operandi per procedere verso la scoperta di nuove forme della rappresentazione, all’accoglimento di intuizioni e allo affermazione paradossale di uno stato di transitorietà delle cose, una non-conoscenza (emblematico in questo senso il titolo della sua penultima personale alla Galleria Hubert Winter nel 2001, Non so) che è un punto di origine che si rinnova costantemente e impone un moto a luogo animato dal desiderio di scoperta.

Muovendosi tra spazio privato e sociale, tra un io profondo nutrito di riferimenti culturali e uno sguardo impegnato nella silenziosa registrazione dei fenomeni della realtà, Jürgenssen traccia un personale cammino di scoperta di sé attraverso “tutti i mezzi possibili” che traduce l’idea del “privato è politico” in una elegante, acuta e feconda autobiografia artistica ed esistenziale.