Concerto di Capodanno / Quartetti, Beethoven inventa la modernità

All’inizio di luglio del 1801, Beethoven scriveva a un amico violinista di Bonn pregandolo di non utilizzare il Quartetto per archi in Fa maggiore che gli aveva mandato qualche mese prima, perché nel frattempo aveva provveduto a un’ampia revisione della partitura. «Ora ho imparato – spiegava – come si scrivono i Quartetti». La versione iniziale di quella composizione – si tratta dell’op. 18 n.1 – non è andata dispersa e anzi è stata pubblicata negli anni Venti del secolo scorso, offrendo interessanti indicazioni tecnico-musicali sull’affinamento dello stile beethoveniano. Ma al di là del pur prezioso risvolto musicologico, il piccolo episodio accaduto sulla strada della pubblicazione della prima raccolta di Quartetti per archi del compositore tedesco – avvenuta in quello stesso 1801 – è sintomatico di quale fosse il suo atteggiamento nei confronti di questo genere alto e raffinato. Ormai trentenne, da quasi un decennio stabile protagonista della vita musicale di Vienna, Beethoven aveva già all’attivo un catalogo importante, nel quale a fianco dei primi due Concerti per pianoforte spiccavano varie composizioni da camera (Trii e Quintetti con o senza tastiera) e molte Sonate pianistiche, fra le quali spiccavano le tre pubblicate come op. 10 e la celebre Patetica. In questo fervore creativo, il Quartetto per archi arrivava per ultimo, e non per caso. Si trattava infatti del genere più sofisticato, per quanto relativamente recente, destinato a una ristretta cerchia di intenditori, fra promotori, esecutori e ascoltatori, evidentemente percepito – e non solo da Beethoven – come il cimento più complesso.

Lo aveva fondato Joseph Haydn, che dal 1762 fino alla fine degli anni Novanta aveva costruito un grandioso monumento quartettistico, fatto di oltre ottanta composizioni, stabilendo lo “standard” di uno stile e di un linguaggio nei quali si riassumono molte caratteristiche del Classicismo musicale: raffinatezza formale, capacità di “fecondare” il generale impianto colto di queste pagine con brillanti inserimenti di carattere più popolare e comunque di immediata forza comunicativa. Nei casi migliori, un’affascinante vetrina di sapienza compositiva – per il complesso equilibrio richiesto dalla scrittura a quattro parti paritetiche – combinata con le suggestioni timbriche della multiforme tessitura dei quattro archi, che sono due violini, la viola e il violoncello.

L’ineludibile centralità di questa esperienza creativa era ben chiara all’altro “dioscuro” del Classicismo viennese, Mozart. Il quale si era dedicato a scrivere Quartetti fin dall’epoca dei viaggi in Italia, fra il 1770 e il 1773, inevitabilmente risentendo in questi casi dell’influsso dello stile pre-classico italiano, ma una volta trasferitosi a Vienna dalla natia Salisburgo vi si era cimentato in maniera ben più incisiva. Fermo restando che il numero dei Quartetti lasciati da Amadeus, una ventina, indica un’attenzione lontana dall’intensità operosa di Haydn. In ogni caso, nel 1785 il salisburghese consegnava all’editore Artaria (che li pubblicava come opera X) sei Quartetti scritti a partire dal 1782 e dedicati proprio a Haydn. L’ultimo, il Quartetto K. 465 detto “delle Dissonanze” è una delle più note composizioni cameristiche mozartiane, ma tutti questi lavori si collocano a un livello di altissima qualità e di indubitabile novità anche rispetto al magistero haydniano. Quasi inevitabile fossero accolti tiepidamente, se non in maniera nettamente critica. Nel 1787, ad esempio, sulla “Wiener Zeitung” sarebbero uscite queste considerazioni: «Peccato che Mozart, nel lodevolissimo intento di diventare un innovatore, si sia spinto troppo lontano e non certo a vantaggio del sentimento e del cuore. I suoi nuovi Quartetti sono troppo carichi di spezie e, a lungo andare, nessun palato riesce a tollerarli».

Dopo le “Dissonanze”, nei sei anni che gli restavano da vivere, Mozart avrebbe scritto solo altri quattro Quartetti, fra quali i tre “Prussiani”, così chiamati perché gli furono commissionati dal re di Prussia Federico Guglielmo II, appassionato violoncellista. Negli anni Novanta, invece, Haydn non si sarebbe fermato, sfornando una serie di capolavori come i tre Quartetti op. 71 e i tre op. 74, scritti a Vienna nel 1793 e pubblicati a Londra alcuni anni dopo. Un’attività incessante proseguita anche nel 1797, quando mise mano ai sei Quartetti op. 76.

L’anno seguente, Beethoven fu chiamato per la prima volta al cimento quartettistico. La commissione proveniva dal principe Franz Joseph Maximilian Lobkowitz, grande cultore e patrono della musica, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella carriera del compositore tedesco, sostenendolo ampiamente dal punto di vista economico, prima della sua personale rovina finanziaria. Nella veste di mecenate il principe sarebbe passato alla storia quale dedicatario di opere come la Terza, la Quinta e la Sesta Sinfonia, il Triplo Concerto, e oltre ai sei Quartetti op. 18, quello op. 74. In quello stesso 1798, Lobkowitz si era rivolto anche a Joseph Haydn, a sua volta chiedendogli di comporre sei Quartetti: il musicista austriaco ne aveva scritti rapidamente due, che sarebbero stati pubblicati a Londra nel 1802 come op. 77, ma poi si era fermato. Erano destinati a diventare i suoi ultimi lavori in questo genere cameristico.

Venuti alla luce quando ancora Haydn era in piena attività, dunque, i Quartetti op. 18 segnano un momento particolarmente delicato nella vicenda creativa di Beethoven, l’ingresso in un “mercato” ben diverso da quello al quale era destinata la musica da camera con pianoforte o anche quella per solo pianoforte, considerata destinata a una cerchia più o meno “dilettantistica”. I Quartetti per archi, invece, erano il dominio degli autentici intenditori, prerogativa di una classe aristocratica che solo di lì a qualche decennio sarebbe stata ereditata dalla borghesia. E si può immaginare con quanta attenzione (la vicenda della radicale revisione dell’op. 18 n. 1 lo testimonia) il compositore abbia messo a punto questa raccolta, certo non prescindendo dal magistero haydniano, ma nondimeno cercando di affermare con chiarezza l’originalità, la coerenza e la concentrazione del suo linguaggio musicale anche nel mondo sonoro dei quattro archi.

Una volta “imparato come si scrivono”, Beethoven si sarebbe sempre accostato ai Quartetti con misura. Ne scrisse in tutto sedici, oltre alla Grande Fuga – originariamente il movimento finale dell’op. 130, ben presto staccato per ragioni editoriali. E questi sedici sono riuniti in tre “nuclei” legati ad altrettanti momenti decisivi nell’arte del compositore, nettamente separati fra loro dal punto di vista cronologico. Dopo l’op. 18, sarebbero passati circa cinque anni prima che Beethoven rimettesse mano al genere con i tre Quartetti op. 59, composti a partire dal 1805-1806 e pubblicati nel gennaio del 1808. Quindi, un apparente disinteresse lungo quasi vent’anni, interrotto solo dall’apparizione della citata op. 74 (1809, pubblicata nel 1810) e dell’op. 95, composta nel 1810 ma pubblicata solo sei anni più tardi.

Negli ultimi due anni e mezzo della sua esistenza, però, dopo avere concluso la grandiosa stagione della Missa Solemnis e della Nona Sinfonia, sull’onda ancora una volta di una specifica commissione, Beethoven avrebbe fatto del Quartetto per archi il mezzo privilegiato del suo pensiero musicale, scrivendone cinque, l’ultimo completato pochi mesi prima della morte. Un flusso creativo senza pari, totalizzante e visionario, slegato dalle coordinate formali della tradizione e aperto alle più profonde meditazioni del cosiddetto “tardo stile”, fino ad assumere i segni di una inquietante e affascinante modernità, in quanto tale largamente incomprensibile al pubblico dell’epoca e a quello di quasi tutto l’Ottocento, riconosciuta appieno dalla critica solo nel XX secolo.

Posti sul crinale fra Settecento e Ottocento, i Quartetti op. 18 risultano inevitabilmente legati alla tradizione creata da Haydn, ma cominciano già ad affermare anche il linguaggio nuovo, intensamente personale, che è tipico di Beethoven. Ciò avviene un po’ a intermittenza, all’interno delle singole opere e nel rapporto fra ciascuna delle composizioni. Questo spiega l’ampia disparità delle valutazioni critiche, anche recenti, tutte peraltro concordi nel riconoscere come il trentenne musicista tedesco nell’affrontare per la prima volta la sfida del Quartetto non solo ne padroneggiasse i presupposti formali e strumentali, ma già fosse pronto a intraprendere il personalissimo percorso che lo avrebbe portato a fare di questo genere una sorta di bastione dal quale prendere le mosse per vertiginose, profondissime invenzioni oltre lo stile e il linguaggio musicale del suo tempo.

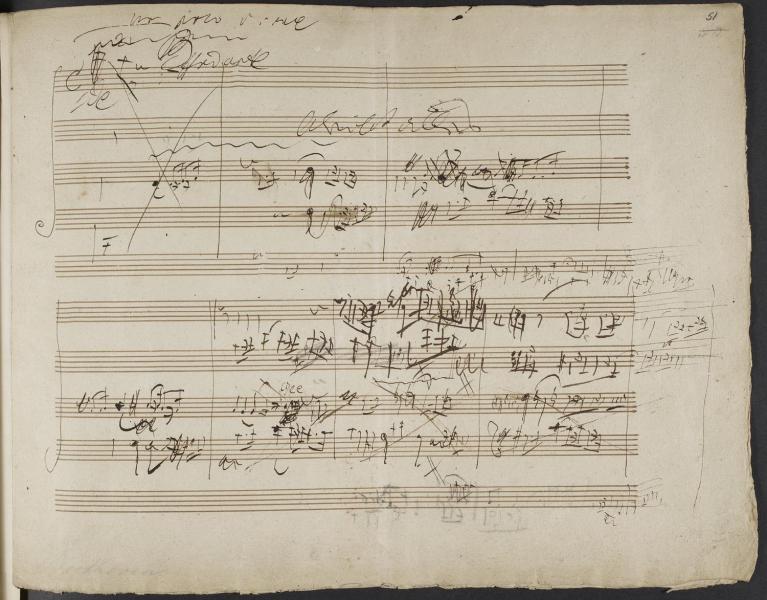

Il Quartetto n. 1 (probabilmente composto dopo il secondo), ha tutte le caratteristiche della forte e impegnata dichiarazione d’intenti. Lo stile di Beethoven, come ha notato il musicologo americano Lewis Lockwood, è già tutto nella centralità ribadita e ampiamente rielaborata del primo nucleo tematico del primo movimento, che abbia o meno qualche parentela con il celeberrimo incipit della Quinta Sinfonia. Ma il tocco della più nitida originalità si ha nel secondo movimento, “Adagio affettuoso e appassionato”, metamorfosi del patetico di impronta classicistica in drammatica chiave introspettiva, quasi a farne una “scena teatrale”. Del resto, lo stesso compositore in vari punti degli schizzi cita proprio alcune situazioni della shakespeariana scena di Romeo alla tomba di Giulietta.

Il viaggio attraverso l’op. 18 non riserva sempre la stessa altezza, ma il cosiddetto artigianato creativo è comunque sempre significativo e soprattutto molto personale, nonostante non manchi il ricorso a formule ritmiche e/o armoniche di maniera. E un’altra vetta viene raggiunta proprio all’altro capo della raccolta, nel Quartetto n. 6 in Si bemolle maggiore, il cui movimento conclusivo fu dallo stesso Beethoven contrassegnato come “La malinconia” ed è costituito da un’amplissima introduzione in “Adagio” che non si limita a costituire un contrasto lento dell’“Allegretto” che segue, ma ne costituisce in certo modo un elemento strutturale e dialettico, non solo per le sue dimensioni (inizialmente quasi metà della durata complessiva dell’intero movimento) ma per il fatto che ritorna nel corso dello sviluppo a “tagliare” l’abituale leggerezza brillante di ogni conclusione di Quartetto secondo i buoni costumi settecenteschi, delineando fra l’altro una complessità armonica di straordinario impatto espressivo.

Cinque anni più tardi, una commissione da parte dell’ambasciatore di Russia a Vienna, Andrej Razumovsky, riportava Beethoven al Quartetto in un momento sfolgorante della sua vicenda creativa. Gran mecenate e patrono della musica oltre che protagonista della vita mondana, egli stesso esecutore e comunque appassionato intenditore e soprattutto finanziatore del più importante quartetto attivo all’epoca, quello guidato dal violinista Ignaz Schuppanzigh, il nobile russo sarebbe stato protagonista di una lunga stagione musicale nella capitale asburgica fino al 1814, quando il disastroso incendio del suo fastoso palazzo ne avrebbe segnato l’uscita di scena. Oggi il suo nome è legato strettamente ai tre Quartetti op. 59, sempre indicati appunto con l’eponimo a differenza di quelli op. 18 e specialmente degli ultimi Quartetti, ugualmente legati in maniera decisiva (ma non tale evidentemente da perpetuarne la memoria) a un committente russo, il principe Nikolaj Galitzin.

Quando fra il 1805 e il 1806 Razumovsky gli propose di scrivere tre Quartetti contenenti ciascuno un “tema russo” (in fondo, un’intelligente richiesta da parte di un diplomatico che poteva così dire di lavorare per l’abbraccio fra la musica tedesca e quella della sua patria), Beethoven era sulla cresta dell’onda in quanto autore di Sinfonie come l’Eroica e la Quarta, di grande musica concertante (il Quarto Concerto per pianoforte e quello per violino), di Sonate pianistiche importantissime come la Waldstein op. 53 e l’Appassionata op. 57. La sua unica opera, Fidelio, era appena giunta al debutto al Theater an der Wien. Era il momento focale della grande maturità, dell’esplosiva ed universale tensione eroica ed epica dentro alle forme ereditate dal Classicismo, che rappresenta probabilmente ancor oggi il motivo di maggior fascino di questo musicista. La richiesta di Razumovsky permise a Beethoven di “completare il discorso” anche nell’ambito del genere che in fondo fino a quel momento aveva coltivato di meno. Realizzando un “salto di qualità” formidabile, capace di proiettare il Quartetto per archi in una dimensione totalmente nuova.

La composizione fu rapida: i primi due brani furono portati a termine fra primavera ed estate del 1806, il terzo all’inizio dell’anno successivo. La pubblicazione seguì nel 1808. Quanto ai temi russi, ne sono stati riconosciuti due, che Beethoven trasse da una raccolta di melodie popolari pubblicate nel 1790 a San Pietroburgo: uno è il tema principale del Finale del n. 1, l’altro il motivo del Trio nello Scherzo del n. 2. In questo caso, melodia particolarmente nota: si tratta dell’Inno tradizionale “Gloria a Dio nei cieli, gloria”, che una sessantina d’anni più tardi sarebbe stato utilizzato anche da Musorgskij nella scena dell’Incoronazione dell’opera Boris Godunov.

Appare evidente – lo sottolinea Lockwood nella sua monografia Beethoven. The music and the life (uno studio fondamentale, non ritenuto meritevole di traduzione italiana neanche in occasione del 250° anniversario della nascita) – che questi Quartetti costituiscano una trilogia molto coesa sia sul piano formale che nello sviluppo armonico, secondo un percorso che parte dal Fa maggiore del primo per ripiegare sull’insolito e meditabondo Mi minore del secondo prima di sfociare nel “solare” Do maggiore del terzo. La forte concentrazione dei mezzi espressivi caratterizza tutte tre le composizioni: la riflessione beethoveniana non abbandona (ancora) la struttura sonatistica nelle sue linee generali, ma come accade nelle opere più affascinanti del cosiddetto “periodo di mezzo” la forgia a partire da una potente soggettività che va ben oltre l’equilibrio considerato normale all’epoca. E infatti i Quartetti Razumovsky furono considerati “strani” dai contemporanei, talvolta perfino definiti “non musica”. In realtà, il compositore rimane dentro ai confini dell’ecosistema del Quartetto del Classicismo, ma ne esplora le possibilità con una ricchezza di soluzioni mai prima ascoltate, sul piano delle combinazioni timbriche come pure per le possibilità espressive “assolute”. Lo testimoniano, nel n. 1, la desolazione del movimento lento (“Adagio molto e mesto”: una prosecuzione tutta interiorizzata delle teatrali atmosfere shakespeariane già delineate nell’“Adagio affettuoso ed appassionato” op. 18 n. 1) e la trasparente poetica leggerezza del movimento conclusivo, che letteralmente sgorga dal dolore dell’Adagio con il sorriso di un sublime trillo. Lo confermano l’esuberanza degli unisoni con cui si apre il n. 2, quasi proclama di un perentorio rinnovamento e il trascinante e illuminante Fugato dell’ultimo movimento nel n. 3, categorica affermazione di padronanza dell’espressione in chiave etica. Sotto tutti i punti di vista, questi tre Quartetti costituiscono un affresco complesso e seducente, uno dei culmini nell’arte di Beethoven e nella musica da camera dell’Ottocento.

Prima della grandiosa fioritura degli ultimi Quartetti, soltanto due composizioni di questo genere si aggiungono alle sei dell’op. 18 e alle tre dell’op. 59. Esse appaiono in qualche modo isolate nel percorso creativo del compositore, anche se cronologicamente non sono poi così lontane da quelle che le precedono. Il Quartetto op. 74 fu scritto nel 1809, l’anno del bombardamento di Vienna da parte dei francesi, del Quinto Concerto per pianoforte, “Imperatore”, specialmente della morte di Joseph Haydn, avvenuta il 31 maggio. Difficile non scorgere nella sua compostezza elegante, in quella sorta di trasparenza ritrovata dopo le fascinose esplorazioni compiute con i Razumovsky, una sorta di congedo da parte di Beethoven non solo nei confronti di chi era pur sempre stato – anche se più formalmente che in pratica – un suo antico maestro, ma anche e soprattutto un gigantesco autore di Quartetti. E tuttavia, il segno dell’originalità beethoveniana emerge nitido: l’insistito utilizzo del “pizzicato” nel primo movimento (dal quale discende il banale titolo apocrifo: “delle Arpe”) non è semplice decorazione, ma in qualche modo dispositivo linguistico. E il Finale è basato sua una serie di otto Variazioni, scelta insieme di forma e di stile, che il prossimo futuro creativo beethoveniano vedrà diventare sempre più centrale nel suo linguaggio, dal pianoforte all’orchestra e naturalmente ai Quartetti.

Ben altrimenti innovativo è il Quartetto in Fa minore composto pochi mesi dopo l’op. 74, ma pubblicato tardivamente solo nel 1816 come op. 95: un capolavoro enigmatico fin dal titolo con cui lo designava il suo stesso autore, “Serioso”. Termine che del resto compare anche nel terzo movimento, “Allegro vivace ma serioso”. Si tratta di una partitura di forte concentrazione formale e di notevole unità quanto alla tinta: oscura, drammaticamente connotata nei suoi travolgenti unisoni, sofisticata nel dialogo fra le parti, aperta a una qualche forma di superiore ironia, che sembra quasi indicare la strada di una consapevole semplicità oltre la complessità di profondissime meditazioni. E nella poesia di pagine come il conclusivo “Larghetto espressivo”, posto a dialogare con un fremente “Allegretto agitato” e risolto in una Coda di trascinante vivacità, si può ben trovare una sorta di anticipazione della filosofica capacità di comprensione che spargerà il suo balsamo consolatore sull’ultimo Quartetto.

https://youtu.be/KwxYhUO9Gq4?t=1039

Il ruolo della grande aristocrazia russa nella nascita dei più importanti Quartetti di Beethoven è un singolare dato di fatto, una coincidenza ma evidentemente non un caso. Per assumere tale ruolo occorreva che la committenza fosse colta, raffinata, aperta al nuovo e capace di riconoscere nel musicista tedesco il maggiore dei suoi giorni. Anche senza conoscenza diretta, anche a distanza di un paio di migliaia di chilometri, come quelli che separano Vienna da San Pietroburgo. Il principe Nikolai Galitzin, appassionato violoncellista dilettante, scrisse al compositore dalla capitale imperiale russa nel novembre del 1822, dichiarandosi suo fervente ammiratore e chiedendogli di comporre “uno, due o tre Quartetti”. A differenza del suo compatriota Razumovsky, 17 anni prima, non richiese l’inserimento di “temi russi”. Beethoven accettò la commissione ma completò il primo lavoro solo due anni e mezzo più tardi, preso com’era dalla Missa Solemnis e dalla Nona Sinfonia. Nel frattempo, Galitzin poté consolidare la sua immagine di “gran beethoveniano” di Russia assumendo un ruolo decisivo nella prima esecuzione della Missa, avvenuta proprio a San Pietroburgo nell’aprile del 1824.

L’eccezionalità degli ultimi cinque Quartetti (più la Grande Fuga) nasce dall’organicità dell’ispirazione, dalla visionaria forza innovativa del linguaggio, dal loro incrociarsi con l’autobiografia del compositore, in senso concreto, talvolta perfino prosaico, ma anche ideale, quasi filosofico. Di fatto, negli ultimi trenta mesi della sua esistenza Beethoven si dedicò praticamente solo alla musica per i quattro archi. I tre Quartetti per Galitzin – in ordine cronologico di composizione, l’op. 127 in Mi Bemolle, l’op. 132 in La minore e l’op. 130 in Si bemolle – furono completati il primo alla fine del 1824 e gli altri nell’arco di un anno fino all’autunno del 1825, a distanza di altri sei mesi l’uno dall’altro. Tutti affidati per la prima esecuzione al quartetto di cui era leader il violinista Ignaz Schuppanzigh. Nel 1826, poi, pur avendo esaurito l’incarico per il principe russo, il compositore avrebbe continuato a pensare e scrivere Quartetti: nascevano l’op. 131 in Do diesis minore e l’ultimo in assoluto, l’op. 135 in Fa maggiore. Ancora, nell’autunno 1826 il musicista realizzava il Finale alternativo per l’op. 130, dopo che quello originale, una monumentale Grande Fuga a doppio soggetto, aveva sollevato molti dubbi nella sua cerchia, sia per la difficoltà di esecuzione sia per l’effetto sconvolgente sugli ascoltatori, assolutamente impreparati a una musica del genere e incapaci di “capirla”.

In quel periodo, la salute di Beethoven stava declinando rapidamente per effetto specialmente della grave patologia al fegato che l’avrebbe portato alla morte il 26 marzo 1827. La sua sordità era completa ormai da anni: l’uso dei cosiddetti “quaderni di conversazione” per lo scambio di informazioni con i visitatori era iniziato già nel 1818. Un grande stress emotivo continuava a derivargli dalla tutela del nipote Karl, orfano del fratello Kaspar, per ottenere la quale aveva ingaggiato ancora nel 1815 una lunga e complessa battaglia legale nei confronti della madre naturale. Proprio nell’estate del 1826, il giovane – fortemente provato psicologicamente dalla propria situazione e schiacciato dalla personalità e dalle pretese dello zio – avrebbe tentato di suicidarsi.

In una simile condizione di vita, la musica che ha “attraversato” Beethoven nelle sue ultime istanze creative è stata comunque e invariabilmente quella per Quartetto d’archi. L’ampiezza della visione artistica e la profondità speculativa capace di andare ben oltre i limiti delle consuetudini formali sono quelle ricorrenti in tutto il “tardo stile” del musicista tedesco, che comprende anche le ultime cinque Sonate e le Variazioni Diabelli per pianoforte, le Sonate op. 102 per violoncello e pianoforte, la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia. Più ancora che in queste magistrali partiture, tuttavia, gli ultimi Quartetti offrono il senso di un progetto unitario probabilmente unico nella storia della musica, dentro al quale lo stile beethoveniano, a partire dal linguaggio ereditato dalla classicità, assume l’assolutezza che è propria solo dei capolavori senza tempo, musica capace di parlare agli ascoltatori di oggi con palpitante vicinanza e formidabile, quasi stordente intensità.

La struttura di tradizione sembra scardinata dall’ondata creativa, anche se in realtà è riplasmata, non distrutta. I quattro abituali movimenti sono conservati solo nell’op. 127 – ma allargati a un’ampiezza inaudita – e nel piccolo gioiello che è l’op. 135. L’op. 132 risulta suddivisa in cinque movimenti e in sei l’op. 130, nella quale l’alternanza fra i movimenti lenti e “cantabili” e quelli rapidi e drammatici assume i caratteri di una poeticità tanto più fascinosa quanto più è contrastante.

Il penultimo movimento di questo Quartetto è definito “Cavatina: Adagio molto espressivo”: un termine preso dall’opera che regala il senso della ricerca dell’effetto “voce umana” in una melodia che è fra le più patetiche e commoventi di tutto Beethoven. Subito dopo, nel progetto originale, irrompeva l’immensa Grande Fuga, fin dall’inizio lacerante nella violenza fonica non meno che nell’asprezza della scrittura contrappuntistica. Sono quasi 16 minuti di un itinerario che non offre riposo, dentro al quale il contrappunto bachiano degli studi giovanili a Bonn, rielaborato e portato alle vertiginose altezze della pura speculazione sul suono e sull’armonia, sembra innestarsi nella struttura della Forma di Sonata del Classicismo, additando i nuovi orizzonti di una creatività capace di andare oltre le regole senza mai abbandonarle veramente. In seguito, Beethoven accolse il suggerimento (peraltro ben remunerato) del suo editore e negli ultimi mesi della sua vita la Grande Fuga fu staccata dal Quartetto op. 130 per iniziare vita autonoma come op. 133. Anche se il finale scritto in seguito è pagina di altissima qualità nella sua arcana leggerezza, oggi non di rado la pratica esecutiva storicamente consapevole e sollecita della “prima intenzione” dell’autore rimette la Grande Fuga al suo posto: quando ciò avviene, l’esperienza di ascolto dell’intero Quartetto diventa un’esperienza psico-acustica per molti aspetti ancora sconvolgente.

Il contrappunto e lo stile fugato attraversano tutti gli ultimi Quartetti. Ne sono un esempio particolarmente significativo anche le profondissime meditazioni del movimento iniziale dell’op. 131, l’unica composizione dopo la Sonata quasi una Fantasia op. 27 n. 2 in cui il compositore tedesco abbia scelto come tonalità di base il cupo, desolante Do diesis minore. Richard Wagner vedeva nell’op. 131 il culmine del dolore in musica e in effetti nella franta successione senza soluzione di continuità di sette movimenti, ora brevi e ora amplissimi in cui si dispiega questo vero e proprio flusso di coscienza musicale, il movimento iniziale lascia in particolare attoniti: si ascolta una musica che proviene stilisticamente da un passato lontano eppure sembra dare la mano alle più drammatiche istanze musicali della modernità novecentesca, da Bartók a Šostakovič.

Ma un ruolo fondamentale nel grandioso monumento dell’assoluto in musica ha anche lo stile variato, che in pratica si manifesta in quasi tutti i movimenti lenti degli ultimi Quartetti, ove più e ove meno esplicitamente, ma sempre con una sottigliezza che va a esplorare i caratteri timbrici delle parti, la loro articolazione ritmica e gli sviluppi tematici. E l’ossessione per la cantabilità diventa a sua volta strumento di profondissime meditazioni poetiche ed esistenziali anche laddove la struttura è quella tripartita della tradizione, come nel caso del “Molto Adagio” dell’op. 132, che Beethoven volle definire in partitura “Sacro canto di ringraziamento offerto alla divinità da un guarito, in modo lidico”. E il riferimento era proprio per l’apparente miglioramento della sua salute dopo una crisi alquanto grave, superata nella primavera del 1825. L’armonizzazione di sapore arcaico, che fa riferimento all’antica modalità, è uno degli elementi espressivi caratteristici di questa pagina stupefacente, che sembra espandersi senza fine irradiando una serenità intima e suprema.

Se lo struggente Quartetto op. 131 dipinge con poesia a volte straziante il cielo senza luce di quando essere uomini è fatica e dolore – ed è musica che nasce nel periodo più acuto della crisi con il nipote Karl – l’ultimo Quartetto, op. 135, nel suo apparente e ordinato ritorno alla “normalità” (quattro movimenti, una durata complessiva di poco superiore ai 20 minuti) è l’emozionante estremo lascito del sommo musicista, nuovamente aperto alla speranza. Un sereno distacco lo percorre da capo a fondo, in realtà prescindendo da ogni ricorso alla dialettica sonatistica per privilegiare la giustapposizione di nuclei tematici e istanze timbriche. Qui la leggerezza è un’acquisizione morale prima che una condizione psicologica: il dramma dell’op. 131 lascia spazio a una commedia, che può ben essere sublime, nei casi migliori.

L’ultimo movimento dell’op. 135, che inizia “Grave ma non troppo tratto” per distendersi poi in uno spumeggiante “Allegro”, reca un titolo, scritto dallo stesso Beethoven: “La difficile decisione” (Der schwer gefasste Entschluss). E a ulteriore specificazione (e maggiore incertezza), in partitura è indicato un gioco di domanda-risposta fra il nucleo motivico del Grave e quello dell’Allegro: Muss es sein? Es muss sein! Cioè: “Dev’essere proprio così?” “Così dev’essere!”. L’enigma, se di questo si tratta, è stato studiato accanitamente da generazioni di storici e musicologi e molte soluzioni sono state trovate. A due secoli di distanza, oltre le interpretazioni fra loro sideralmente lontane di un banale aneddoto di economia domestica e di un’alta perorazione morale di stampo kantiano, la domanda di Beethoven continua a interrogarci e la sua risposta a fornire una spiegazione immanente a questa musica e dunque universale. Enigmatica ma intimamente positiva. Al tirar delle somme della vita e dell’arte, nella Coda aperta da un “pizzicato” che sembra il levarsi di un sipario, il suo ultimo messaggio all’umanità è un sublime sorriso.