“I enjoy being the most unknown among renowned artists” / Frank Uwe Laysiepen: Ulay

Il 2 marzo ci ha lasciati, Frank Uwe Laysiepen, l’artista tedesco noto come Ulay, a pochi mesi dall’inaugurazione, a novembre 2020, di una grande retrospettiva del suo lavoro allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Si conclude un percorso umano e artistico iniziato nel 1943 a Sollingen, mentre infuriava la seconda guerra mondiale, sviluppato nella Amsterdam anarchica dei Provo (la sua città d’adozione), per poi scorrere girovagando nomade, tra Parigi, Roma, Berlino, Londra, allargando l’orizzonte fino a New York, il Marocco, l’India, il Nepal, il Medio Oriente, la Cina, l’Australia, e la Patagonia terminando a Ljubljana dove aveva preso moglie e dimora negli ultimi anni.

Adesso tocca a noi riscoprirne l’opera: poliedrica, fuori dagli schemi, libera da ogni logica mercantile e intransigentemente radicale. Ulay è stato un pioniere della fotografia Polaroid e del concetto di fotografia performativa, esponente di spicco della Performance Art e Body Art europea degli anni ‘70, precursore della militanza ecologica attraverso l’arte e del ruolo dell’artista come scardinatore del concetto di identità (nazionale, sessuale, politica). Eppure, anche tra “addetti ai lavori” è noto quasi esclusivamente come il compagno d’arte e di vita di Marina Abramović durante i dodici anni di collaborazione, 1976–1988, che hanno segnato la carriera di entrambi.

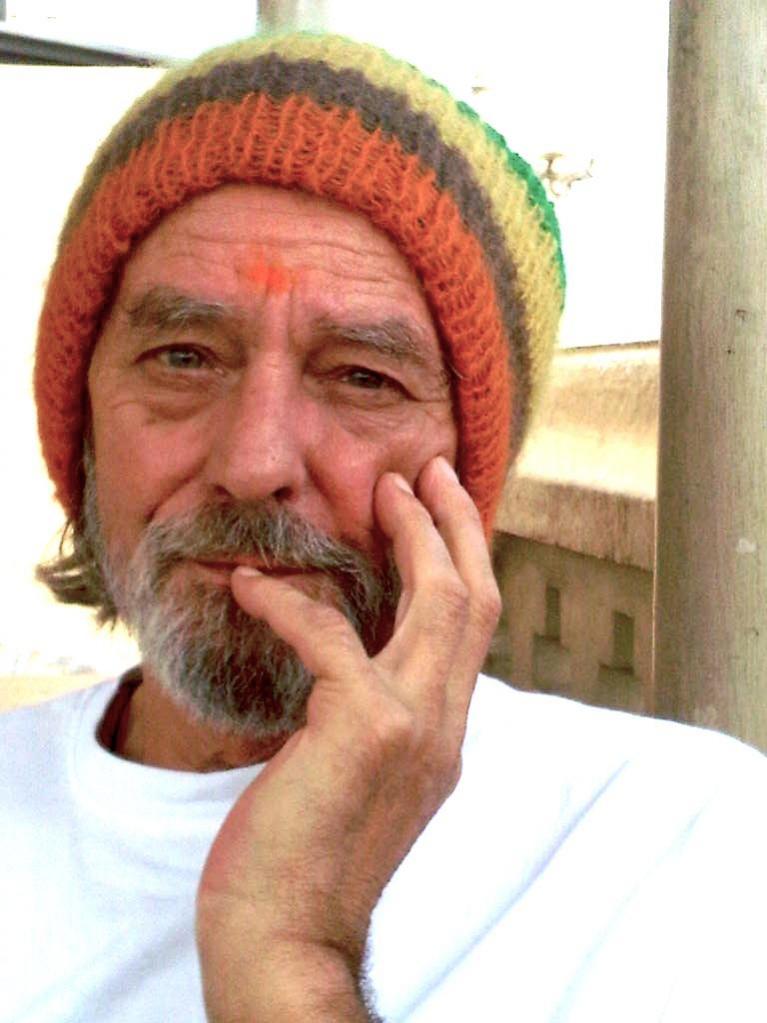

Ho incontrato Ulay per la prima volta a Amsterdam in un piovoso pomeriggio autunnale nel 2010. Una passeggiata attraverso il quartiere turco, poi una conversazione libera, per ore attorno a un grande tavolo da lavoro. Alto e magrissimo, mi colpiscono le grandi mani con cui sembra scolpire l’aria, lo sguardo intensissimo. Occhi grigio-azzurro cangianti come il cielo, dall’acciaio alla carta da zucchero. Voce seducente, grande senso dell’humor e grande raconteur. Forte carisma, ma nessun autocompiacimento. Dice una cosa, e ci credi e basta. Ci troviamo subito.

Secondo incontro, qualche mese dopo a New York: arriva subito al sodo, sta cercando un complice, vuole scrivere un’autobiografia in forma di interviste, e pensa di aver individuato in me la persona giusta. “Sai ascoltare, fai domande insolite e non hai pregiudizi”. Fissiamo un appuntamento settimanale via Skype, ma non funziona: abbiamo entrambi bisogni di un contatto reale. Così su spinta della critica e curatrice Maria Rus Bojan decidiamo di incontrarci a intervalli regolari di persona. Dal 2010 al 2013 stabiliamo tempi di intervista: ogni qualche mese, un tour de force di una settimana con 6 ore al giorno di intervista a Amsterdam, Lago D’Orta, Ljubljana, e New York. Mi pongo l’obbiettivo di esplorare il tessuto connettivo tra la sua vita, il suo lavoro e la sua Weltanschauung anarchica. Procediamo per temi, luoghi, e idee, senza cronologia. Ore e ore di registrazione che diventeranno, assieme a un saggio della Rus Bojan un libro/intervista, Whispers Ulay On Ulay (536 pagine, Valiz, Amsterdam, 2014).

Nell’ultimo anno di preparazione del libro, Ulay ha una forma acuta di linfoma mantellare, si sottopone a ripetuti cicli di chemioterapia e ospedalizzazioni, affrontando la malattia con rara serenità e coraggio. Non ha mai voluto interrompere il lavoro, abbiamo continuato le interviste prima e dopo ogni ospedalizzazione: mostrando possente forza fisica e psicologica.

Ulay sosteneva che il suo “posto nel mondo”, la piattaforma da cui operava, aveva poco a che vedere con il mondo dell’arte contemporanea. Non ha mai avuto uno studio, né assistenti; aborriva l’idea di signature style così comodo per pubblico e critica. Per quasi tutta la vita non ha avuto una galleria, né sostegno istituzionale. Ha prodotto aforismi e poesie, fotografie, collage, performance, body art, oggetti scultorei e installazioni, video, disegni, ma mai un dipinto. Ha goduto del sostegno e dell’amicizia di altri artisti che sentiva compagni di viaggio, ma raramente ha avuto “mercato”. L’idea che ci fosse una cosa chiamata mercato dell’arte gli sembrava un nonsense, risibile. La risata era la sua prima difesa da tutto ciò a cui si opponeva.

Il momento dell’esposizione e il contatto con il pubblico erano sempre tentativi di dialogo, di costruzione di una comunità ideale, talvolta di scontro anche violento e di incomprensioni reciproche. Lo guidavano un’irrefrenabile curiosità, una forte tensione morale e il bisogno di libertà. Per evocare l’uomo e l’artista, scelgo quattro momenti/opere emblematici.

Ulay – Il costruttore di identità temporanee

Nel 1969, dopo aver lasciato l’accademia d’arte senza finirla, prende la sua automobile, due libri, una macchina da scrivere e una Polaroid e lascia la Germania, per trasferirsi a Amsterdam. Si lascia dietro un laboratorio fotografico commerciale, una moglie e un figlio di tre anni. Voleva “de-germanizzarsi” e costruirsi una nuova identità. Sarà una cesura definitiva.

“Ho lasciato la Germania a causa di un forte conflitto che sentivo. Ero in disaccordo con ciò che accadeva nel mio paese dal punto di vista sociale, politico e economico. In Germania non riuscivo a scoprire me stesso”. Nella Amsterdam degli hippies e dei Provos vedeva l’antidoto al “cocktail di interessi materiali e potere industriale che dominava in Germania”.

Appena arrivato assume un nuovo nome, e sintetizzando nome (Uwe) e cognome (Laysiepen), diventa semplicemente Ulay. (Anni dopo, scoprendo che ulay in ebraico vuol dire forse, sarà felice della coincidenza) Le prime serie di Polaroid, autoritratti e collage, in cui spesso si traveste metà uomo e metà donna, sono un tentativo di rispondere a domande che continuerà a porsi tutta la vita: chi sono? Chi posso essere? Chi voglio diventare?

Cambiarsi il nome (lo ha fatto più volte nella sua carriera) è sempre il segnale d’inizio di una fase artistica nuova. 40 anni dopo, quando l’emergenza ecologica diventa una componente primaria del suo lavoro, si concentra sull’accesso all’acqua potabile in varie parti del mondo. “Ultimamente, quando mi presento a qualcuno allungo la mano e dico ‘piacere, Water’. Non Waterman, semplicemente Water, acqua. I nostri cervelli sono composti per 90% da acqua, e il nostro corpo è acqua per il 68%. L’interlocutore si incuriosisce e chiede, prego? Io rispondo, Water, e questo dà immediatamente inizio al tipo di conversazione che voglio istigare”.

Ulay – il provocatore

Berlin Action - There is a criminal Touch to Art.

Nel 1976, Ulay incontra Marina Abramović. Amore a prima vista che presto si trasforma in un connubio simbiotico. Decidono di collaborare, ma prima di iniziare ognuno porta a termine un lavoro individuale. In dicembre Marina è invitata a Berlino per una serie di performances, intitolata Freeing the Body. Ulay la segue a Berlino per fotografarla. Una volta lì, pianifica una propria action. L’idea nasce visitando la Neue Nationalgalerie dove si imbatte nel celebre quadro di Carl Spitzweg, Der arme Poet (Il povero poeta). Artista figurativo romantico dell’epoca Biedermeier, Spitzweg era il pittore preferito di Hitler. Non solo, ma a chiunque abbia frequentato la scuola in Germania, Der arme poet, veniva propinato come “il quadro tedesco dell’800”, in modo non diverso da come nella scuola italiana si presenta I Promessi Sposi. In quel quadro Ulay individua quello che cercava per un’azione politico/artistica.

Lungo il muro di Berlino quegli anni stava crescendo Kreuzberg, un quartiere semiclandestino popolato da immigrati turchi, oggetto di discriminazione e violenze. Nei giorni precedenti Ulay aveva passato ore a fotografarlo. Ci torna, fraternizza con una famiglia turca a cui spiega di essere un artista contemporaneo che desidera portare all’attenzione nazionale la questione dell’immigrazione turca. Chiede di visitare la loro casa. Nel loro salotto-cucina nota un quadro su una parete. Chiede il permesso di tornare qualche giorno dopo, di sostituirlo con un altro quadro e fotografarlo con la famiglia intorno. Una cosa di mezz’ora al massimo a cui la famiglia acconsente. Ulay torna alla Neue Nationalgalerie, per mettere a fuoco il suo piano, come un rapinatore che visita una banca prima del colpo. Il quadro di Spitzweg si trova in un semi interrato, in una sala con due grandi porte di legno che ne garantiscono la climatizzazione. Per raggiungere l’uscita c’è una rampa di scale, poi una grande salone con la biglietteria e le porte girevoli d’accesso. Immaginando che le porte girevoli si bloccano in caso di allarme, l’attenzione va su una piccola uscita di sicurezza laterale. Quella porta, probabilmente anch’essa collegata all’allarme, ha un sigillo che auspicabilmente salta se spinto con forza. Si annota tutto il percorso, e il giorno dopo entra in azione.

Parcheggia il furgone Citroen HY nero (in cui viveva) davanti al museo, a una trentina di metri dall’uscita di sicurezza, lasciando il motore acceso. Entra nel museo raggiunge il quadro, e scegliendo un momento in cui la guardia è distante, lo stacca risolutamente dal muro recidendo con delle tronchesi il supporto in fil di ferro. E mentre partono la sirena e i lampeggiatori, si lancia a grandi falcate verso le scale con il quadro sottobraccio. Come aveva ipotizzato le porte girevoli sono bloccate, ma la porta di sicurezza si apre con una spallata.

Tra le urla delle guardie e del pubblico Ulay è fuori, inseguito da tre guardie che non esitano a sparargli alle gambe mancandolo di poco. Nella corsa, inciampa sulla ghiaia resa scivolosa dalla neve e cade, si rialza, corre ancora, arriva al furgone e scappa. (La fuga è documentata da Jorg Schmidt-Reiwein, un operatore, appostato in un altro furgone). Immediato, scatta l’inseguimento della polizia e dei corpi speciali antiterrorismo (ipotizzavano si trattasse di un attentato della banda Baader-Meinhof). Alla guida del furgone, Ulay, sente il ronzio degli elicotteri che lo seguono.

Arrivato a Kreuzberg, raggiunge l’appartamento della famiglia turca, sostituisce il quadro al muro e scatta delle foto di Der arme poet con la famiglia turca sorridente attorno. Poi, scende in strada e da una cabina telefonica chiama il museo, chiede del direttore e dice: Mi chiamo Ulay sono un artista, voglio che venga a riprendersi il quadro a Kreuzberg e dà l’indirizzo. In pochi minuti l’isolato è circondato da forze speciali in assetto antisommossa. Il direttore del museo assieme a poliziotti, ispezionano increduli il quadro (fortunatamente incolume) nel salotto della famiglia turca e arrestano Ulay. Il giorno dopo per la prima e unica volta, Ulay e la sua action fanno la prima pagina dei maggiori quotidiani tedeschi. Arrestato e condannato, dopo tutte le attenuanti, a 56 giorni di reclusione, Ulay esce di galera su cauzione e scappa in Olanda (non potrà più mettere piede in Germania per anni). Ciò che più colpisce di There is a Criminal Touch to Art, questo il titolo che darà alla action, e che rimarrà una costante nel lavoro di Ulay, è l’aver concepito e affrontato l’azione, basandosi e facendo leva esclusivamente sul proprio corpo – agilità, velocità, nervi saldi. Il solo corpo, nudo e vulnerabile, diventa strumento e linguaggio artistico nonché di lotta politica. “Non ho mai pensato che con l’arte si possa cambiare il mondo. Ma porre l’attenzione su questioni scomode, questo sì”.

Ulay – il movimento diventa immobilità

Del cosiddetto Relation Work con Marina Abramović è stato scritto molto. Voglio solo ricordare alcuni aspetti di Nightsea Crossing, a mio giudizio il punto di arrivo della loro collaborazione.

Ulay lo descrive così: “Un uomo e una donna, seduti a lati opposti di un tavolo, immobili, in silenzio. Ecco tutto”. La performance è il risultato di una serie di viaggi intorno al mondo, nuovi interessi, filosofie, e approcci alla vita. Dopo anni di esplorazione estrema di movimento, suono, e forza fisica, con Nightsea Crossing, si interrogano se la sola presenza fisica, il loro “essere con il pubblico” sia sufficiente perché si possa parlare di performance. Si tratta di un tentativo di ridurre tutto (il loro lavoro di performers, ma anche l’esperienza umana) ai minimi termini. E di mettere a confronto occidente e oriente. All’origine di questo lavoro, è un loro viaggio in Australia 1980. “Ci trovammo da soli nel Central Australian Desert con temperature che raggiungevano i 48 gradi. A quelle temperature l’immobilità è quasi obbligata. Guardare un rettile che respira è uno spettacolo e forse il massimo che puoi fare. Con quel caldo puoi solo vegetare, come una pianta. Prima di muoverti, ti chiedi dieci volte se ne vale la pena. Vivere in quelle circostanze ci ha fatto pensare in maniera del tutto nuova a cos’è il movimento, l’azione e direi la vita. Ti costringe a economizzare le energie ed eliminare qualunque cosa superflua. Dall’altra parte ti fa scoprire la bellezza e il mistero dell’essere. Cosa vuol dire semplicemente essere”.

Un’opera di enorme durata, ambizione e scopo, Nightsea Crossing ha richiesto una preparazione di 5 anni. “Volevamo metterci nella condizione fisica, psichica e spirituale ideale per poter intraprendere la nuova performance così andammo in India. Siamo stati vegetariani per 5 anni. Era un modo per aumentare la chiarezza mentale in vista dei lunghi digiuni che Nightsea Crossing avrebbe comportato”. Per prepararsi all’immobilità si avvicinarono alla meditazione. “Capimmo presto che la meditazione sarebbe stata una necessità, di più, la linfa del lavoro, per questo andammo a Bodhgaya a studiare Vipassana. Quella antica forma di meditazione ci era indispensabile per imparare a gestire le sensazioni interne e esterne durante la performance, così come il dolore fisico e la fame. Ma il regalo più grande che ho avuto dalla meditazione è stato l’imparare a non pensare, a non trattenere i pensieri. La meditazione Vipassana è un lusso e uno strumento utilissimo nella vita quotidiana così come nelle situazioni più estreme”.

Molti aspetti di questa performance si basano sulla tradizione Veda. “Eravamo affascinati dalla numerologia nei testi Veda secondo cui ogni individuo è identificato da valori numerici. I nostri numeri erano alla base della durata in ore e giorni in cui saremmo stati seduti in silenzio con il pubblico”. Nightsea Crossing fu presentato per la prima volta a Sidney per 7 ore in 16 giorni consecutivi. Durante quel periodo Ulay e Marina osservavano il digiuno completo “Io mangiavo una mandorla al giorno, adoro le mandorle” e il silenzio. La performance fu ripetuta 90 giorni non consecutivi in musei e gallerie in 5 continenti. Semplicità, purezza e rigore affascinavano il pubblico che inevitabilmente (anche nelle sue intemperanze) divenne una componente essenziale. Molto più di una mera prova estrema di resistenza, Nightsea Crossing, si presta a una moltitudine di letture, non ultima una spietata critica al matrimonio. C’è qualcosa di tristemente universale nell’immagine di un uomo e una donna a un tavolo che siedono in silenzio senza più niente da dirsi. Come in Beckett, umorismo e tragedia si tendono la mano.

Ulay – la fotografia ontologica in scala 1:1

Ulay aveva una conoscenza enciclopedica di tutti gli aspetti – ottici, chimici, matematici, industriali – della fotografia analogica. Edwin Lang, l’inventore della fotografia istantanea Polaroid, nei primi anni ’70, selezionò 10 artisti tra cui Ulay, a cui diede sempre accesso gratuito alle successive macchine Polaroid e a una quantità illimitata di pellicola, per esplorarne il potenziale creativo. Da allora fino a pochi mesi fa, Ulay ha continuato a esplorare a 360 gradi questa invenzione che condensa in un unico momento esposizione, sviluppo e stampa. Quando Ulay parlava della Polaroid, intesa come macchina fotografica era come se parlasse di un’amante che non finiva di stupirlo. Nella sua casa di Amsterdam custodiva un archivio vastissimo delle sue fotografie scattate con la Polaroid: catalogate e conservate come un tesoro. Era fiero di dire che in tutta la sua vita non aveva venduto più di cinque delle sue fotografie Polaroid!

Intorno al 1980 Lang costruì pochi esemplari da studio del modello 40X80 alloggiata in una struttura di legno di circa due metri quadrati che produce immagini a definizione superiore delle migliori camere digitali di oggi. L’aveva concepita per fare le migliori fotografie possibili al soffitto affrescato della Cappella Sistina. Da subito Ulay intuì che questa macchina fotografica poteva realizzare un suo sogno: fotografare il corpo umano, in scala 1:1. Assieme a Chuck Close, Lucas Samaras e Julian Schnabel, Ulay è l’artista che ha utilizzato maggiormente la Polaroid 40X80, talvolta entrando fisicamente nella macchina fotografica e manipolando con dei guanti di plastica la pellicola durante lo sviluppo istantaneo.

I risultati sono di grande interesse non solo artistico, ma anche concettuale. Un paio di esempi: “Le prime foto che ho realizzato con quell’enorme macchina fotografica sono state quattro immagini, per le quali ho usato una lamina diffusiva, un materiale bello, un po’ come la vetroresina. Ho messo un faretto dietro alla lamina, con un filtro giallo. Quindi avevamo uno sfondo giallo illuminato e poi abbiamo scattato quattro fotografie di Marina e di me stesso. Volevamo rappresentare le quattro fasi della vita secondo Delacroix. Nel 1987, Ulay affitta la gigantesca Polaroid e la istalla alla Gallerie ClaireFontaine a Lussemburgo. Poi per alcuni giorni, mette in posa, uno per volta, un largo campione della popolazione lussemburghese: un bambino, una suora, un barbone, un banchiere, una massaia, un poliziotto ecc. Alla fine con tutti i ritratti ha tappezzato ogni parete della galleria come una mappa umana, e The Luxembourg portaits fu tra le mostre più visitate quell’anno a Lussemburgo, “L’arte serve anche a vedere/mostrare se stessi individualmente o come gruppo”.

La sfida di creare immagini fotografiche che non rimpiccioliscano il soggetto ha accompagnato Ulay in diversi momenti, con o senza l’ausilio della grande Polaroid. Durante un suo soggiorno tra gli aborigeni Pitjantiatjara nel deserto nel sud dell’Australia, Ulay sviluppa l’idea che chiamerà afterimages. Di notte, alla luce tenue di un fuoco, fissa nel terreno, come delle porte, delle cornici di legno di 1.80cm X 70cm, e le ricopre di carta fotografica. Chiede agli aborigeni di danzare uno per volta davanti a queste “porte”. Durante la danza aziona un flash che imprime abbastanza luce per cogliere una traccia del corpo danzante sulla carta fotografica, poi trattata con un fissativo. Il risultato sono “presenze” fantasmagoriche, appunto afterimages.

L’opera di Ulay, nel suo insieme, non è stata ancora oggetto di un’analisi critica, salvo i contributi di Thomas McEvilley e di Maria Rus Bojan. Voglio concludere con un invito a riscoprire Ulay, proprio a partire dalle sue Polaroid in scala 1:1, dove la corrispondenza tra immagine e soggetto, solleva profonde questioni artistiche e ontologiche. “La fotografia per me conserva un elemento alchemico, una magia. Non c’è arte senza magia.”

Breve bibliografia su Ulay:

Ulay Life-Sized, a cura di Matthias Ulrich, Schirin Kunsthalle, Frankfurt. Spector Books, 2016

Whispers. Ulay on Ulay. Maria Rus Bojan e Alessandro Cassin. Valiz, Amsterdam 2014

Art, Love,Frienship Marina Abramovic and Ulay Togther & A Part, Thomas McEvilley, Documentext. McPherson and Co, New York, 2010.

Ulay The First Act, Uwe Laysiepen and Thomas McEvilley, Cantz Verlag, Ostfildern, 1994.