“Il cielo è rosso” di Giuseppe Berto / Se il male è superiore, l’uomo è innocente?

Nelle sacre scritture il male è il peccato, ossia la capacità dell’uomo di trasgredire. Trasgredire rispetto a cosa? Rispetto alle leggi di Dio. Ma il male è in contrasto non solo con le leggi, anche con la convenienza, con la virtù e col dovere, che sono anch’esse norme di origine divina. Il male cristiano trae origine da un atto cosciente e volontario del libero arbitrio, discende dall’uomo, e la sua unica cura è la divinità.

Epicuro, già tre secoli prima della nascita di Cristo, si domandava: “La divinità o vuol togliere i mali e non può, oppure può e non vuole o anche non vuole né può o infine vuole e può. Se vuole e non può, è impotente; se può e non vuole, è invidiosa; se non vuole e non può, è invidiosa e impotente; se vuole e può, donde viene l’esistenza dei mali e perché non li toglie?”.

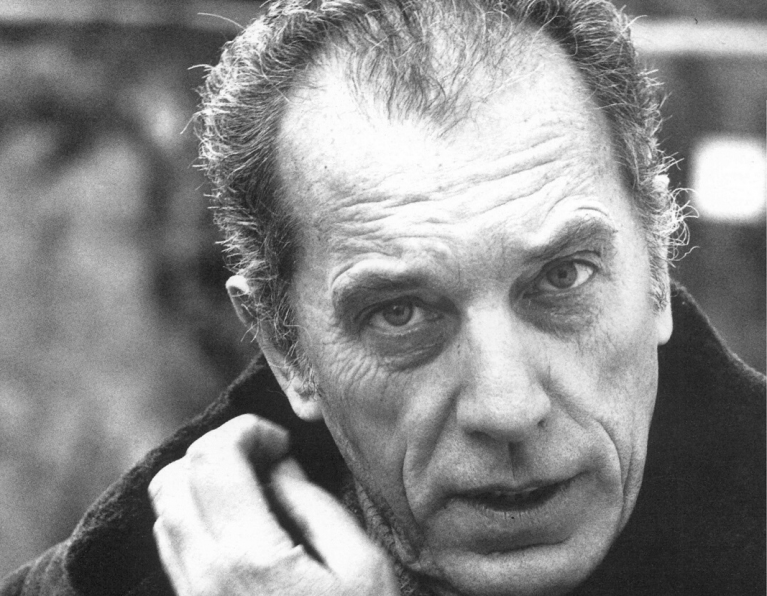

Su “donde viene l’esistenza dei mali” si è interrogato per tutta la vita Giuseppe Berto. Nei suoi libri il male non ha nulla di divino – pur essendo un male sovrastante, al limite psicologico – ma è dato non solo dalla somma di tanti mali individuali, è male che genera altro male, che prolifica per gemmazione. Questo male superiore è la Storia.

Secondo una definizione comunemente accettata dalla modernità, la Storia è il complesso delle azioni umane. Ma già Erodoto individuava una fondamentale ambiguità nel concetto di Storia, poiché in esso sono compresi tanto gli eventi (le res gestae), quanto il racconto che se ne fa (l’historia rerum gestarum). Quindi la Storia ha in sé due debolezze opposte e fra loro inconciliabili: l’irriducibilità e l’arbitrarietà. Essa è un complesso talmente ampio di accadimenti da non essere riducibile se non attraverso la memoria, che a sua volta ne fa una riduzione arbitraria e oggettivamente inesatta.

La Storia quindi ha carattere sfuggente, è un’idea dell’uomo tra le più incerte e aleatorie. Un’idea a cui l’uomo non ha mai saputo dare un volto. Se ne deduce che la Storia è al di sopra della natura e dei fatti, e come tale ha carattere semi-divino. La Storia quindi ontologicamente non esiste. E tuttavia esiste il male da essa compiuto. Un male universale.

Il cielo è rosso, di recente ripubblicato da Neri Pozza con una postfazione di Domenico Scarpa e un testo di Andrea Camilleri, è il primo romanzo scritto da Giuseppe Berto, e si interroga proprio su questa nozione primaria.

La genesi del romanzo risale al 1943. Berto si trova a combattere in Africa settentrionale. L’anno prima con il VI Battaglione Camicie Nere è stato protagonista di una disastrosa ritirata dalla Cirenaica alla Tunisia. Scampato alla morte, si è unito al X Battaglione Camicie Nere "M", le unità d’élite della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Viene catturato dagli americani il 13 maggio e condotto in un campo di prigionia a Hereford, in Texas. È durante l’esperienza della prigionia che riaffiora in lui la passione giovanile per la scrittura. Ed è in questo momento che inizia a scrivere La perduta gente, il romanzo che verrà poi pubblicato nel 1947 da Longanesi con il titolo Il cielo è rosso, titolo tratto da un passo del capitolo sedicesimo del Vangelo di Matteo che viene riportato in epigrafe.

Il contesto che vede la nascita del libro è fondamentale per comprendere la natura della domanda intorno alla quale Berto si dibatte e si dibatterà per il resto della vita: se il male è superiore, l’uomo è innocente?

Per rispondere a questa domanda, Berto procede come un dio panteista: decide di mettere in scena l’uomo travolto da un male superiore. L’idea gli viene in coincidenza con l’arrivo di un prigioniero veneto nel campo di Hereford a cui subito chiede notizie della sua città. Il prigioniero gli dice che Treviso è stata distrutta dai bombardamenti. Berto è alle prese con una crisi di coscienza legata alla scelta giovanile di aderire al fascismo, e col senso di colpa che prova per aver preso parte alla tragedia collettiva della seconda guerra mondiale. Inizia quindi a comporre una storia di devastazione e miseria ambientata in un’anonima città italiana del nord afflitta dalla guerra. Uno scenario di cui non ha conoscenza diretta, ma che può ricostruire solo per effetto dell’immaginazione. Attribuisce il compito di esplorare questo mondo di rovine a quattro personaggi di sua invenzione, quattro ragazzi: Tullio, Daniele, Carla e Giulia. E racconta le loro iniziazioni e le loro tragedie private, il senso di estraneità e la pigrizia con cui si lasciano portare dalla corrente degli eventi. Nelle loro traversie fa intravedere solo a tratti, come attraverso uno spesso cristallo opaco, la possibilità di una vita felice. Ma la felicità è sempre un miraggio a cui non si crede più di tanto.

Tutto questo è ben condensato nella scena che si legge nelle pagine iniziali del libro in cui le due protagoniste femminili, ancora bambine, guardano con gli occhi ingranditi la vetrina della grande pasticceria cittadina, dove spiccano “enormi dolci nel centro, con bei disegni, e vasi pieni di cioccolatini tutti di un colore, o di colore diverso, e mucchi di caramelle, e tante scatole che dovevano contenere cose buone, forse anche più buone dei cioccolatini e delle caramelle”. Carla chiede: “Giulia cosa ti piacerebbe?”. “Non so”, risponde Giulia. Ecco. La felicità è una cosa che non si sa, un desiderio vago che non si riesce a mettere a fuoco e da cui comunque l’esistenza ci tiene lontani per mezzo di qualcosa di infinitamente più grande e cattivo che sempre incombe.

Quel qualcosa è “uno scandalo che dura da diecimila anni”, come lo chiamerà Elsa Morante un quarto di secolo più tardi in La Storia, di cui Il cielo è rosso è per molti aspetti precursore. Lo è nell’esaltazione della vitalità popolare in opposizione ai misfatti, alle ingiustizie, alle devastazioni perpetrate dal potere e dalla sopraffazione dell’uomo sull’uomo. Lo è nell’affidare a personaggi umili e fragili, colti nel momento della scoperta del mondo, il compito di naufragare sotto i colpi di un’immane tempesta.

Ma è anche un’allegoria spietata dell’Italia che esce dalla guerra, una nazione stordita, senza padri e senza direzione. Un’allegoria scritta in uno stile che fu frettolosamente definito neorealista. Ma si può parlare di neorealismo quando la realtà che si descrive è lontana novemila chilometri, tanta era la distanza che correva dal campo di prigionia in Texas in cui Berto era rinchiuso al Veneto che faceva da modello per l’ambientazione?

Stilisticamente non è ancora il Berto di Il male oscuro o in generale delle opere più mature. È uno scrittore in cerca di sé, della propria voce. Uno scrittore di per sé dotatissimo che tuttavia, per il momento, ha solo una gran voglia di raccontarci una storia, adoperando i mezzi che a quel tempo dovevano sembrargli i più sicuri, quelli che potevano garantirgli il miglior risultato. C’è un’eco della letteratura americana, con cui Berto entrò sicuramente in contatto a Hereford per il tramite di Gaetano Tumiati, suo compagno di prigionia. La grandiosa apertura paesaggistica del Cielo ricorda per stile la descrizione della valle del Salinas nell’incipit di La valle dell’Eden, e se ne direbbe quasi figlia, se Il cielo è rosso non fosse stato pubblicato cinque anni prima del romanzo di Steinbeck.

Se il male è superiore, l’uomo è innocente? Il libro si chiude con una frase che sembra centrare il cuore del dilemma: “Uomini seduti al sole aspettavano con stanca pigrizia”. La Storia (il male superiore) è quella cosa che gli esseri umani aspettano con l’indolenza e la fatalità che li rende, infine, colpevoli.