Il paese della lavanda e la queer country music

Quando uscì, nel 1973, Lavender Country fu stampato in mille esemplari, distribuito fra amici e simpatizzanti, comprato poco, pubblicizzato meno, e della sua esistenza, a lungo, nessuno ha più parlato. Nel 1999 fu ristampato e depositato nella Country Music Hall of Fame, e nel 2014, quarant’anni dopo la pubblicazione, fu nuovamente ristampato da una piccola etichetta di Carrboro, nella Carolina del Nord, sull’altopiano del Piedmont, il Piemonte americano, la Paradise of Bachelors.

Di che si tratta è presto detto: del primo disco country apertamente gay nella storia della musica americana. Sulle note di copertina della ristampa datata 2014 i curatori Brendan Greaves e Cristopher Smith lo definiscono un “documento sonoro politico di enorme forza, limpidezza e grazia, nel solco della tradizione americana dentro cui stanno Woody Guthrie, Charles Mingus e i Public Enemy”.

Il disco è senza dubbio un manifesto politico. Undici canzoni, fra cui un profilatissimo inno gay come Cryin’ these cocksucking tears – piangendo queste lacrime da succhiacazzi – che negli anni ’70 costò il posto di lavoro a un’incauta dj di Seattle, rea di averlo trasmesso alla radio. Ancora oggi le canzoni del disco colpiscono per la determinazione con cui denunciavano la ghettizzazione della comunità gay d’America, ma anche per il tono lieve e divertito con cui si facevano beffe dei cosiddetti straight white patterns, i modelli bianchi eterosessuali.

Dietro al progetto Lavender Country c’era un cantante e attivista chiamato Patrick Haggerty, originario del nord-ovest degli Stati Uniti. Haggerty è scomparso il 31 ottobre scorso, a 78 anni, e il men che si possa dire è che la notizia della sua morte non ha fatto le prime pagine dei giornali. Quel disco epocale nacque su iniziativa di Haggerty ma vide la luce grazie a un’organizzazione chiamata Gay Community Social Services, sorta di consultorio cui faceva capo la comunità gay di Seattle. La prima organizzazione in difesa dei diritti degli omosessuali su territorio americano nacque nel 1955, fu fondata a San Francisco e prendeva il nome di Daughters of Bilitis: le figlie di Bilitis, dal nome della fantomatica poetessa greca cantata nel 1894 da Pierre Louÿs nella raccolta poetica Les Chansons de Bilitis. Sette anni dopo, nel 1962, l’Illinois fu il primo stato dell’Unione a depenalizzare gli atti omosessuali fra adulti consenzienti. Undici anni dopo, nel 1973, l’anno della pubblicazione di Lavender Country, l’American Psychiatric Association depennò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, mentre Harvey Milk, poi celebrato in un fortunato film di Gus Van Sant, si candidava per la prima volta in qualità di City Supervisor a San Francisco. Siamo dunque agli albori del movimento per i diritti civili dei gay, e questo disco, oltre che segnare un brusco arresto nella carriera musicale di Patrick Haggerty, si poneva come un vero e proprio attacco al cuore stesso dell’America.

Sì perché Lavender Country era proprio quel che annunciava fin dal titolo: un disco di musica country. Un disco di musica country cantato da un tale che nel 1966 era stato espulso dai Peace Corps perché innamoratosi del suo compagno di stanza e che si impegnò poi in prima linea con il Fronte di Liberazione Gay, sezione di Seattle. È anche bene sottolinare che la scelta di repertorio di Patrick Haggerty – suonare il country, da gay – non era da intendersi in chiave provocatoria. Patrick Haggerty amava sinceramente la musica country. Fu l’amore per la musica country che lo indusse a incidere un disco di musica country, un disco di musica country che, questo è altrettanto vero, affrontava delle tematiche care alla comunità omosessuale d’America. A lungo non ne incise altri. Quell’unico disco stampato in mille esemplari bastò a inimicargli l’industria musicale di Nashville, la patria del country, e a trasformarlo di fatto in persona non gradita. Dopo quel gesto sciagurato Haggerty ha infatti trascorso buona parte della sua vita a esibirsi nelle case di cura di malati di alzheimer, cantando le canzoni di Hank Williams che tanto amava.

A Patrick Haggerty non può certo essere attribuito il rilievo artistico di Bob Dylan o di Woody Guthrie. Il suo profilarsi in difesa dei diritti della comunità gay d’America non è paragonabile a quanto Charles Mingus, Gil Scott-Heron o i Public Enemy hanno offerto, sul piano artistico oltre che su quello politico, alla comunità nera d’America. Resta però il fatto che Lavender Country, pur nella sua resa amatoriale, fu un disco inattuale e coraggioso come pochi. Negli anni ’70 omosessualità e travestitismo in canzone erano in buona parte ancora relegate al registro comico-satirico stile Lumberjack Song (che fa ancora molto ridere, peraltro), e Brokeback Mountain era di là da venire. Lavender Country è un disco che non aveva nulla a che spartire con il travestitismo rock o la stagione del glam. Little Richard o David Bowie non c’entrano, non c’entrano Renato Zero (il cui esordio discografico, guarda caso, risale proprio al 1973), Elton John o Freddie Mercury, così come non c’entra la disco anni ’70. Al rock, in quanto deviazione adolescenziale, è sempre stato perdonato (quasi) tutto, figuriamoci le paillettes. Era soltanto intrattenimento, in fin dei conti, un modo un po’ goliardico di mettersi in mostra, di esprimere la propria eccentricità, un esibizionismo ch’era di casa nel mondo dello show business. Lavender Country prefigurava invece qualcosa di diverso.

Essere gay e cantare il country oggi non è più considerato un atto suscettibile di rovinarti la carriera. Uno dei libri musicali meglio recensiti degli ultimi mesi negli Stati Uniti s’intitola Queer Country e l’ha scritto Shana Goldin-Perschbacher, docente alla Temple University, la quale nel ricostruire la nascita e l’evoluzione del country queer o country transgender – in origine fu un brano della tradizione hillbilly datato 1939, opera di un gruppo chiamato Sweet Violet Boys, un prematuro quanto isolato trionfo del doppio senso: I love my fruit – assegna a Patrick Haggerty il rilievo che merita nella storia del genere: un pioniere, una voce che ha sfidato, prima di molte altre, i rigidi valori e il perbenismo dell’America profonda, sfidandola su uno dei terreni ad essa più congeniali, la musica country, appunto.

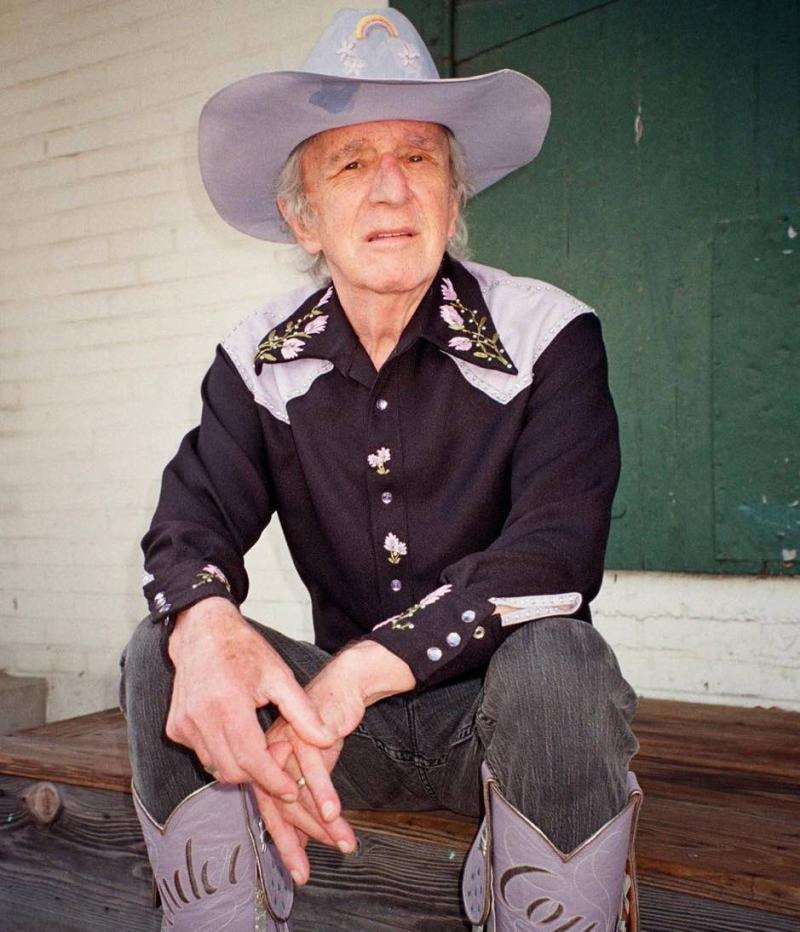

Pochi bastioni sembravano inattaccabili quanto il country, un genere che non solo si fa custode dei sentimenti e dello spettro emotivo dell’America bianca, ma contribuisce anche a cementarne i valori e a mitizzarli sul piano simbolico: il country è da sempre metafora della vita e del sogno americano, del successo come del fallimento, degli amori, quelli felici e quelli meno felici. Patrick Haggerty non si è mai presentato in scena nei panni della drag queen, ma con tanto di cappello Stetson calcato in testa e una chitarra a tracolla, proprio come il suo eroe Hank Williams (che poi indossare un cappello da cowboy, cinturoni e stivali da mandriano evochi già il travestitismo o il gioco di ruolo è un altro degli aspetti cruciali del queer country affrontato da Goldin-Perschbacher nel libro, appropriazione culturale compresa).

Haggerty poteva magari indossare una camicia di un colore un po’ vivace, ma per il pubblico era chiaro che il tale sul palcoscenico aveva l’ambizione di porsi come un cantante di musica country tout court. La colpa imperdonabile di Haggerty fu banalmente quella di aver rivendicato, da gay, il diritto di cantare il country. Si fosse presentato sul palco nei panni svolazzanti di Sylvester o con la sfontatezza urbana dei Village People sarebbe semplicemente stato deriso e mandato a casa perché troppo eccentrico per Nashville o perché manifestamente fuori contesto. Ma presentarsi in scena con un cappello da cowboy e pretendersi tale, un cowboy che dà voce allo spirito profondo d’America, beh, questo era davvero chiedere troppo.

Il libro di Shana Goldin-Pershbacher ci aiuta a capire come anche nel country, pur fra mille reticenze, le cose stiano cambiando. I segnali sono ovunque, a cominciare dalle classifiche di vendita dei dischi. Dai tempi di k.d. lang a metà anni ’80, forse la prima artista country che potremmo inquadrare in termini di fluidità gender (si pensi soltanto a mise e look del video di Turn me round, dal secondo disco della cantante, datato 1987), anche Nashville sta facendo dei passi avanti. Timidi, ma pur sempre dei passi avanti. Accanto a vere e proprie star come Orville Peck o Lil Nas X (Old town road fu un enorme successo, col suo originale accostamento di stereotipi redneck e sottocultura hip-hop, un brano che ha forse disorientato l’appassionato di country più conservatore ma che al tempo stesso ha contribuito a sfondare un muro; una canzone che viaggia ormai oltre il miliardo di visualizzazioni su Youtube) o la drag queen Trixe Mattel, pseudonimo di Brian Michael Firkus (Mama don’t make me put on the dress again), tutti artisti che cavalcano abilmente il potenziale commerciale legato al movimento LGBT+, è però altrettanto importante registrare l’emersione di musicisti non binari più vicini alla tradizione musicale d’America nel senso più puro del termine, non solo del country da classifica o del cosiddetto countrypolitan, il country urbano di cui Nashville è l’emblema e per molti versi la rovina, ma del folk di matrice più rurale, come il notevole Jake Blount, un musicista certo ancora di nicchia ma che esprime forse meglio di tante star di Nashville come il country e il bluegrass si siano ormai aperti anche a musicisti dichiaratamente gay, capaci magari di far stare sotto lo stesso tetto, per sovrapprezzo, la tradizione bianca e quella nera (Blount, sia detto per inciso, incide anche per la storica etichetta Smithsonian Folkways, la casa discografica della Smithsonian Institution).

La distinzione fra musica country e musica folk negli Stati Uniti è sovente figlia di un discrimine culturale e politico, se non proprio di un equivoco. La musica folk e la sua evoluzione più recente, la cosiddetta americana, è da sempre aperta al diverso e considerata progressista; la musica country viene invece erroneamente collocata dentro un ottuso contesto rurale, percepita da chi non la ascolta in quanto espressione dell’America più conservatrice e bigotta, quando invece il country dell’ultimo mezzo secolo è musica urbana a tutti gli effetti e restituisce una visione contraffatta del vecchio west: temo sia difficile, fra le star del country odierno, trovare qualcuno che abbia mai partecipato a un rodeo o sappia come accalappiare un vitello al lazo.

Nel libro Rednecks, Queers, and Country Music la musicologa Nadine Hubbs segnala da par suo come la working class e il popolo non urbano del country, sovente stigmatizzati in quanto fuori norma, sono stati a lungo assai meglio disposti ad accettare ed accogliere la queerness – la stranezza, l’essere fuori dagli schemi – rispetto alla classe media. È stato soltanto a partire dagli anni ‘70/’80, sostiene la Hubbs, quando dall’elitismo la classe media è migrata verso l’onnivorismo culturale, che ha cominciato a proiettare la sua intolleranza sulla working class. Anche Goldin-Pershbacher pare abbracciare questa tesi, provando a sua volta a ribaltare dei pregiudizi demografici cavalcati ad arte dai media, americani e non solo, dimostrando come fra l’identità della working class e la queerness in senso lato vi sia in realtà una stretta relazione.

Chi conosce il country sa bene come gli eroi del genere siano sovente figure marginali, gli esclusi, i fuorilegge, i pistoleri, le donne di malaffare, gli ubriaconi, i lavoratori stagionali, i vagabondi, i vecchi. Uomini e donne insomma che non trovano una facile collocazione e soprattutto una voce nell’America di oggi come in quella di ieri, e ai quali si è poco disposti a dar fiducia in quanto entità narranti, come se non avessero delle storie da raccontare. Storie forse da niente, ma che meritano invece di essere raccontate. Il country fa questo da sempre, ed è, questa, una delle ragioni del suo persistente successo popolare, oltre che uno dei principali motivi di attrazione per i gay.

La musica country, e in Queer Country Shana Goldin-Perschbacher dedica al tema un intero capitolo, è un genere che si fa vanto della sua sincerità. Il cantante di country, nelle sue canzoni, dice di sé senza tanti fronzoli. La poesia gli interessa poco, gli interessa raccontare quanto la vita gli ha messo di fronte senza fare affidamento sulla retorica. Di certo non ama la finzione, col suo portato di menzogna. Questo, almeno, in teoria. Per anni il country è vissuto su una massima di Hank Williams: “devi aver arato molta terra e aver fissato a lungo il culo di un mulo per poter cantare il country”.

La verità è che il country moderno veste ormai questa massima come un abito di scena. La retorica sulla presunta autenticità del genere si scontra col fatto che oggi il country è diventato una musica urbana che favoleggia di un’idilliaca vita rurale, proiezione più mitologica che non reale, è un genere commerciale che si sforza invano di nascondere il fatto che ha barattato l’autenticità con il denaro. Il passaggio dall’honky-tonk al countrypolitan è costato caro al genere, spogliandolo della sua ragion d’essere. Questa è anche una delle ragioni che spiega l’attrazione che il country nella sua accezione migliore continua a esercitare su chi si sente discriminato o vive ai margini della società. Di principio questo fa o dovrebbe fare il country: normalizzare il diverso, l'eccezione, renderlo plausibile e ben accetto alla comunità. Il country, calcando un po’ la mano, dovrebbe essere specchio dell’America – o almeno del suo anelito: accogliere la diversità, non discriminare.

Il queer country emerso negli ultimi anni e letteralmente decollato dopo l’elezione di Donald Trump, sta dentro questa cornice. È come se, grazie a questa generazione di cantanti e musicisti queer, il country stesse ritrovando una sua autenticità. Sembra essere tornato a raccontare degli esclusi e ad assolvere la sua funzione originaria. Questo ancora non significa che i gay salveranno il country (o l’America), né che sia facile per un gay presentarsi su un palco di Nashville o in un bar del midwest. Non lo è. Però è vero che se Nashville, a fatica e fra mille resistenze, sta facendo dei passi avanti, bisognerebbe forse predisporsi a rivedere la nozione secondo cui chi ascolta il country è un bifolco a prescindere. Fa comodo crederlo, beninteso, ma non è detto che corrisponda al vero. Per l’accettazione del diverso, a Nashville come altrove, è fondamentale trovare alleanze nel mondo straight.

Si pensi alla stella del country Dolly Parton, da sempre molto attenta a far sentire parte della comunità country anche fan di diverso orientamento sessuale, o a una canzone come Follow your arrow di Kacey Musgraves, composta da Shane McAnally e Brandy Clark, entrambi gay, che ha spopolato fra i giovani, soprattutto fra le ragazze (kiss lots of boys, kiss lots of girls if that’s something you’re into it – bacia un sacco di ragazzi, bacia un sacco di ragazze, se è questo che ti sfizia – straight and narrow gets a little too straight – dritto e ristretto può risultare un po’ troppo diritto – dove per straight s’intende anche eterosessuale). Quel che è certo è che la schiettezza formale e il profondo senso di comunità che il country riesce a evocare stanno facendo presa sui gay d’America. Trovare un proprio posto nel country per molti di loro significa trovare un posto in America, e non è cosa di poco conto. Patrick Haggerty ha avuto il tempo di cogliere i primi frutti di questa nuova stagione. La Nashville che oggi intasca milioni di dollari anche grazie alle stelle gay del country, farebbe bene a non dimenticare che cinquant’anni fa condannò all’oblio un tale che aveva come unica colpa quella di aver amato, contro tutto e contro quasi tutti, la musica della sua terra.

La storia di Lavender Country (in inglese)

Nell'immagine di copertina, Orville Peck, foto di Matt Barnes, Gay Times.

Bonus track: Jolene, il classico di Dolly Parton, versione drag queen, dal film Dumplin’