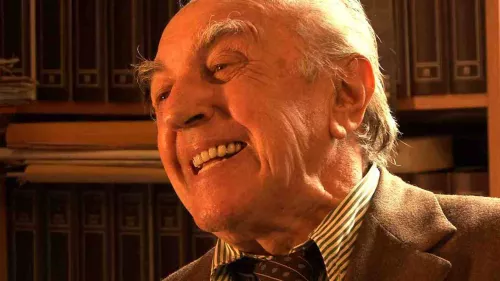

I novant'anni di Franco Ferrarotti / Pavese una lontana amicizia

“So che cercò al telefono altri amici, credo anche Felice Balbo, ma era un agosto tremendo, caldissimo, e chi poteva scappava in montagna, andava al Plateau Rosà oppure in Valle d'Aosta o al mare. Erano tutti in vacanza. E anche lui decise di partire. Aveva solo 42 anni.” Queste sono le ultime righe di Al santuario con Pavese (EDB 2016), firmato da Franco Ferrarotti. E rappresentano l'inevitabile punto di caduta per lettori appassionati, studiosi e, tanto più, per gli amici dello scrittore di Santo Stefano Belbo. Ferrarotti racconta nei primi capitoli, dove la propria biografia viaggia in parallelo a quella di Pavese, l'incontro tra un men che ventenne e un uomo fatto, trasformatosi presto, misteriosamente, in amicizia, forse per la comune ascendenza contadina che li faceva un po' estranei alla città, Torino.

Nella quale, a guerra finita, cominciarono a tradurre per Einaudi – ma Pavese già aveva fatto Moby Dick con Frassinelli; Ferrarotti testi saggistici su cui i due si confrontavano nel “culto del termine esatto” (p. 20), tra i quali Theory of the leisure class di Veblen nel'49, apertura di una prossima carriera accademica. C'è molto all'inizio della vita giovanile e randagia dell'autore, ora a Parigi ora a Londra quindi presso Adriano Olivetti, come poi molte le citazioni dei propri scritti; proseguendo si torna sul reticolo di nodi problematici che avvolgono la “quieta, riflessiva disperazione” di Pavese “verso il tragico approdo finale” (p, 87). Sostanzialmente tre: sempre in rapporto con le donne, con la Resistenza e di seguito con il clima politico-culturale del dopoguerra.

Sul primo tema Ferrarotti polemizza soprattutto con Segre per evitare ogni riduzionismo intimista, notando efficacemente come il terrore per il fallimento rimandi “a questioni più profonde: la finitudine umana, la brevità quasi insignificante del nostro passaggio su questa terra, l'inerme, nuda debolezza di fronte all'imperscrutabile universo e all'inesorabile impersonalità dei processi naturali” p.(67). Forse più difficile da smontare la misoginia di Pavese con il solo argomento del troppo esibito per essere vero; mentre fine e quasi struggente la conclusione “è mancata un'amante materna” (p. 69). Davvero cruciali gli anni '43-5, quelli ritratti ne La casa in collina, pubblicato nel 1948, che rappresenta il capostipite esplicito di una certa letteratura della zona grigia, del resto piuttosto larga tra gli intellettuali italiani, tormentata ma anche felice, come aveva ben ricostruito Raffaele Liucci con Spettatori di un naufragio (Einaudi 2011).

Ferrarotti gira attorno al disimpegno o al nascondimento offrendo spunti interessanti (“Pavese mi sembrava passare da un complesso di colpa all'altro, dall'inerzia logicamente inspiegabile durante la Resistenza alla chiara insofferenza per la disciplina interna del Partito comunista” p.(31), senza tuttavia affondare in modo risolutivo, e quasi così arrendendosi al “carattere oscuro e addirittura, in taluni passaggi, labirintico” (p. 50) dell'uomo. Più circostanziata la continuazione dell'“apparente disinteresse per le situazioni politiche” (p. 24), che transita da un antifascismo poco militante all'eterodossia successiva, nonostante la pronta iscrizione nel'46 al P.C. A fronte degli intellettuali “pronti a turare i buchi dell'universo con i loro berretti da notte” (p.47), sta la profonda radice langarola, contro lo storicismo crociano e marxista dei bigotti del laicismo, come li definisce l'autore, stanno gli interessi per il mistero di Dio e i rovelli sul sacro, l'attenzione per i racconti metastorici, gli archetipi e alla mitologia (da cui la celebre collana viola e i Dialoghi con Leucò che stavano sul tavolino dell'hotel Roma), fonti tutte di “risposte criptiche alle pulsioni profonde che costituiscono l'uomo in società” (p. 49). Di qui la solitudine e la sostanziale incomprensione dell'epoca registrata da Ferrarotti con piglio polemico (anche verso il ragazzo mai cresciuto tratteggiato dalla Ginzburg), che secondo lui continua ancora oggi per esempio con le idee di fuga letteraria dalla realtà, cui viene opposta la formula di “realismo onirico”.

Insieme all'accerchiamento di uno scrittore così chiuso a riccio, nonostante l'autoanalisi del Mestiere di vivere, proprio la vivacità della pagina e gli scatti umorali (anche se a volte un po' prevedibili nei bersagli: la civiltà delle macchine, l'interiorità messa in pubblico sui social network etc.), mescolati agli aneddoti di prima mano, rappresentano il meglio del libro. Come quello, quasi kafkiano ed emblematico, della sorella di Pavese, che lavorava in tabaccheria e scostando una tendina, a mo' di sipario, esibiva lo scrittore con rivelazione enigmatica.