Gianluca Codeghini, Amedeo Martegani / Infrasottile: note sul vedere

Esce in questi giorni per i tipi di Postmedia Book Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti, testo importante di Elio Grazioli. In occasione dell’uscita del volume, si apre una mostra omonima presso la sede BACO di Bergamo, che accompagna e illustra la lunga ricerca di Grazioli, nata da una riflessione che ha preso spunto da una serie di lavori di Marcel Duchamp.

Elio Grazioli, Infrasottile.

È un fatto acclarato che la pratica artistica abbia perso autorevolezza nel corso degli ultimi decenni, sulla scia delle neovavanguardie e poi della smaterializzazione avvenuta attraverso le pratiche contemporanee (e si badi bene: in questa sede non si intende dare un’accezione negativa al fenomeno, ma rilevarne la portata fattuale). Numerosi artisti si sono trovati a fare i conti con questo sfaldamento progressivo, trovandosi a confronto con un’entità via via più problematica, incerta, incapace di affermare con fermezza una precisa volontà espressiva.

Questa intrinseca fragilità, per proprietà transitiva, si è allargata a macchia d’olio e ha investito aspetti che riguardano la contemporaneità tutta. L’onda tellurica che ne è scaturita ha mostrato la propria portata soprattutto nell’ambito dei media, influenzandone profondamente lo sviluppo e la fruizione, nonché la percezione da parte degli spettatori, che nell’epoca digitale sono ormai transitati dal ruolo di osservatori, magari partecipanti, a user.

Si tratta, con tutta evidenza, di una questione dirimente e il libro di Grazioli giunge con puntualità a schiudere una porta su scenari inediti, offrendo una prospettiva stimolante per affrontare le problematiche relative allo statuto delle immagini e un’opportunità per sviluppare degli strumenti critici che permettano di cogliere le sfaccettature di una realtà instabile, in continuo movimento, il cui frame è di difficile messa a fuoco.

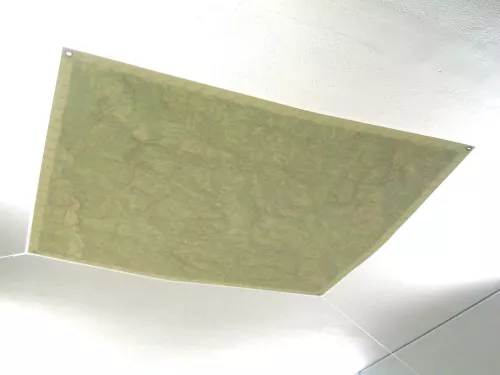

Alessandra Spranzi, Fogli sul tavolo da selvatico o colui che si salva, fotografia a colori, 50x70 cm, 2008.

Il “grimaldello” utilizzato da Grazioli è il concetto di inframince, nato nel 1910 e sviluppato successivamente da Duchamp. Si tratta di uno sentiero teorico poco battuto della produzione del genio francese, ma che nella riflessione dell’autore diventa uno strumento interpretativo affilato per cogliere alcuni aspetti rilevanti della produzione di alcuni artisti, accomunati non da un manifesto, da un linguaggio o dall’appartenenza a un movimento, ma da un approccio alla pratica dell’arte e da una sensibilità specifica.

L’infrasottile è un carattere che Grazioli rinviene nel lavoro di autori eterogenei, tra cui Tacita Dean, Felix Gonzales-Torres, Robert Rauschenberg e Douglas Gordon. Si tratta di una presenza che “indica innanzitutto ciò che è all’estremo della percezione, del discernibile, della differenza, ma senza essere né l’invisibile, né l’indiscernibile, né il trascendente, ma invece una presenza al limite, un possibile ma reale, o una compresenza di due stati che «si sposano».” Va da sé che il pensiero corra subito al problema del ready made, quel momento di frattura che ancora oggi riverbera nelle riflessioni sul limite tra ciò che è o non è arte, così come a quelle azioni di copia, appropriazione o reenactement che sono proliferate a partire dagli anni ‘60 e che hanno trovato nuove forme e declinazioni nell’attualità, dal video alla fotografia, arrivando fino ai casi più radicali della net art e della data art.

Tra le varie categorie attraverso le quali si manifesta l’infrasottile, Grazioli indica la tautologia, la copia e la ripetizione, il limite, l’impossibile, ognuna delle quali offre contesti ricchi di suggestioni. Campi dove questa possibilità si manifesta come azione e non come elemento concettuale; una sottile – appunto – differenza, ma fondamentale per comprendere l’importanza di questo dispositivo, che interviene attraverso e si consustanzia con una modalità minima ma non minimalista, agendo ai limiti della percezione.

Per la mostra allo spazio BACO, Grazioli ha selezionato un nucleo di artisti italiani quali Aurelio Andrighetto, Marina Ballo Charmet, Gianluca Codeghini, Eva Marisaldi, Amedeo Martegani, Davide Mosconi, , Giovanni Oberti, Alessandra Spranzi, Luca Pancrazzi, Franco Vimercati, Luca Vitone, a cui si aggiungono due opere del francese Ange Leccia e dello statunitense Eric Baudelaire. Naturalmente la selezione proposta non ambisce a esaurire il fenomeno né a comporre un gruppo chiuso, piuttosto si offre come tavolo di discussione sul quale Grazioli dispone delle figure di riferimento per comprendere questa forma dell’agire artistico.

Gianluca Codeghini: Cose semplici che puoi fare per perderle

Tra gli artisti visti da BACO, vogliamo prendere in esame in particolare il lavoro di Gianluca Codeghini e Amedeo Martegani, protagonisti rispettivamente di due mostre personali – una da poco conclusasi presso la galleria Six di Milano, l’altra ancora in corso presso la galleria Milano – entrambe a cura di Elio Grazioli.

La mostra allestita da Six ha condensato la produzione ventennale di Gianluca Codeghini, che da sempre lavora sulle zone di confine percettive e sui micro slittamenti di stato. A Bergamo ha realizzato una stanza, in cui ha installato tre interventi, significativi del processo di elaborazione del suoi lavori, che si sviluppa tra caso e opportunità, tra sensibilità poetica e curiosità scientifica. Nella stanza, l’artista traccia su un muro la scritta, esile e dai tratti apparentemente infantili “Fantasia del nulla”, insieme al disegno naif di un teschio: è Fantasia del nulla senza titolo. Edo (2017/2018), “prestito” nato dall’idea di un amico del figlio. Sulla parete adiacente trova posto Sfiorata dalla provocazione (2010/2018), una fotografia che sembra un disegno su carta bianca e che riproduce i segni lasciati dalla tromba dell’artista sul muro di una nicchia di casa, segni che si sono accumulati in anni di utilizzo dello strumento. Attorno alla foto, segni grafici si dipartono dalla carta verso il muro, proseguendone la traiettoria, come se la foto appartenesse a quel muro. Di fronte ad essa, infine, La piega di tutte le tentazioni (1992/2018), una tenda leggera, bianca, copre la finestra, velando la luce che penetra nella stanza, memoria di un lavoro site specific concepito e mai realizzato. Si tratta di lavori inediti che rappresentano efficacemente l’articolata opera di Codeghini, alimentata da uno sguardo analitico, mai sazio, verso la realtà. Uno sguardo che non esaurisce nel visivo la sua pratica artistica, anzi che convive con l’utilizzo degli altri sensi, tra cui spiccano l’udito e il tatto, chiamato in causa nel ruolo di senso che veicola azioni minute, in grado di generare significati sempre nuovi.

Numerose sono le opere sonore nella produzione dell’artista-musicista: è il caso di Cracked Lip Corner (2017), installazione sonora dove una serie di statuette ceramiche trouvé, rotte, sono applicate a un muro e divengono diffusori di suoni. Oggetti che hanno perso la propria forma originale e anche la vocazione – forse non sono mai state altro che soprammobili di scarso valore e dubbio gusto – ma che vivono una seconda possibilità proprio in questa perdita dello stato originale. Una “seconda volta”, concetto che Grazioli affronta a più riprese nel suo testo, e che rimanda a uno sguardo insistente, che non si accontenta di una spiegazione lineare né di alcuna semplificazione, che occupa una piccola porzione di realtà, all’apparenza senza importanza, fatta quasi di niente. Il niente però è molto, contiene anch’esso categorie e mondi, e questa realtà non è d’avanzo, ma come scrive Elio Grazioli “quel poco che rimane non è un resto, è il poco di realtà che conta, non è la distruzione, è un’altra realtà.” E, aggiungiamo noi, non è inoffensiva, ma ha una dignità e una voce, e una sua forza che agisce a “bassa frequenza”.

Gianluca Codeghini, Short story without return, 2017.

Il suono ha un ruolo chiave in numerosi altri lavori, come nel caso del concerto “ad personam”, sonorizzato dall’artista nell’orecchio di un singolo ascoltatore facendo scoppiettare del chewing gum frizzante e registrando poi l’azione su disco, dal titolo Ak There’s Still for a Bit (2017). Codeghini maneggia il suono come un materiale e lo impiega per forzare il confine di ciò che è la consueta relazione di ascolto, attraverso installazioni o performance dagli esiti imprevedibili. Il suono in presenza o in assenza, è fruscio, bisbiglio, entità che confonde, rumore, permette di acuire l’ascolto e rivela presenze, diventa concetto o segno grafico e si muove tra stati fisici differenti, come nella serie At the source of noise (a partire dal 1994), immagini realizzate con la polvere non fissata prelevata dei toner delle fotocopiatrici. Questi “disegni” subiscono nel tempo variazioni dovute all’intervento accidentale della polvere, di micro eventi che ne causano l’alterazione e lasciano traccia sulla superficie, modificandola. Lo stesso principio è visibile anche in Everything begins and ends on the tips of the fingers (2016), serie di vasi ricoperti di polvere nera nei quali il titolo indica letteralmente il processo per il quale l’opera viene modificata nel tempo, quando la polvere del vaso viene rimossa dalle dita durante lo spostamento dei vasi e ne cambia l’aspetto.

Il range di indeterminatezza a cui mira Codeghini riguarda tutte le sue opere e ne segna una condizione distintiva, che rimanda a quelle categorie dell’infrasottile di cui si faceva cenno sopra. Il cangiante, con la sua idea di passaggio di luce, di impermanenza e istantaneità, investe le immagini, la permutazione diventa scambio semantico, la citazione si trasforma in vicenda personale, viene metabolizzata per poi trovare spazio come approfondimento, come ritorno sul tema o come forma di “perlaborazione”, secondo la definizione di Jean-François Lyotard. Ecco allora Per una nota paesaggistica (1993), sfocata dove è presente l’artista stesso, che riporta la frase “L’istituzione si promette di trasformare”; tale frase viene modificata ogni dieci anni, cambiandone una porzione (ad esempio “intuizione” al posto di ”istituzione”), aprendo così, attraverso un’azione minima, a delle tematiche di notevole complessità che riguardano l’immagine nel suo insieme e che creano una sorta di iper-ralenty, un arco di tempo decennale durante il quale l’immagine slitta di senso, compiendo un movimento interiore, pur rimanendo uguale a se stessa nella forma. Anche Underderstruction: I don’t have to play (2009) è un’azione che si dilata nel tempo. Nell’opera è presente una rete che raccoglie i palloni usati da alcuni bambini per giocare contro la parete della galleria e una fotografia, e rimanda a un’idea di Man Ray, dove il “play” del titolo è il gioco ma anche il suonare, e richiama alla mente i tonfi delle pallonate della performance. Un’azione che vive su piani molteplici (è una performance ma anche anche una riproposizione, la testimonianza di un’azione ma anche un’installazione, e così via, attraverso una vertigine di stati) in cui si percepisce con chiarezza un’idea di gioco – un gioco del tutto serio – che organizza le opere di Codeghini. Convivono il desiderio di svelare i meccanismi sottesi al reale e la loro ridiscussione, operata attraverso l’ironia e una curiosità illuminata da una sensibilità poetica, che si manifesta anche attraverso una cura verso le cose minime, il desiderio di soffermare lo sguardo su fenomeni apparentemente irrilevanti: un’ombra che si muove, una parola, un episodio della storia dell’arte su cui gettare una nuova luce e riportare alla vita. E la polvere, che di nuovo rimanda a Duchamp e a tante vicende d’arte (si veda al riguardo Elio Grazioli, La polvere nell’arte, Bruno Mondadori, 2004), che trova asilo in opere come Seducente continua aggiunge (1995), un “allevamento” di polvere su carta, con il suo portato di residuo, traccia, sedimento dell’accadere; o la contraddizione, come nella scrittura che cancella sé stessa di Refined: Not to keep Abstaction Refined (2010), azione realizzata durante un convegno di informatica durante il quale l’artista ha scritto liberamente le sue suggestioni, per tutta la durata dell’intervento, su una lavagna cancellabile, utilizzando un pennarello apposito. I segni, sovrapponendosi, hanno provocato la cancellazione dei grafemi sottostanti, componendo una grafia inintelligibile, di cui rimane testimonianza nell’oggetto esposto.

Gianluca Codeghini, At the source of noise, 1994.

Amedeo Martegani: Bisanzio

Martegani è un’artista di difficile classificazione, come Codeghini e le altre figure selezionate per la mostra bergamasca. In questo rifiuto di trovare una forma univoca risiede uno degli numerosi aspetti d’interesse di una produzione raffinata, in cui il disegno è eletto a mezzo ideale di espressione. Anche nel caso di Martegani ci si trova di fronte a un’artista che lavora su un piano mentale più che concettuale, interessato alla contraddizione e alla coesistenza di stati dissimili nella stessa opera. Un interesse che si evince anche dal titolo che evoca una città ormai mitica, Bisanzio, splendida e perduta, punto d’unione di oriente e occidente.

Se prendiamo ad esempio i bellissimi ricami in filo di seta, montati su carta, della serie Alias del 2018: Martegani li fa eseguire partendo da un proprio disegno, e ciò che ne risulta è una sorta di piccola scultura – appunto – infrasottile, costituita da una materia delicata, dallo spessore così ridotto da costituire un disegno a tre dimensioni. O forse in quattro dimensioni, dove la quarta è uno stato dell’essere sospeso tra l’azione – il segno che va attuandosi ma sovente compone una forma aperta, non definita, una forma che suggerisce ma non afferma – e il pensiero, quel momento intermedio tra gli accadimenti che governa il novero del possibile.

Alcune opere di Martegani funzionano come apofenie, ovvero permettono allo spettatore di cogliere legami evidenti laddove non esistono apparenti connessioni, come nel gioco dei bambini che si divertono a scoprire figure nelle nuvole. Qualcosa di simile avviene anche nella fusione in bronzo argentato della roccia-leone (Leone, 2001) o nel disegno Il Re e il suo Cavallo. A proposito di questo fenomeno e di immaginazione, Matteo Meschiari scrive “L’aspetto organico di certe forme rocciose naturali lega ad anello il corpo animale e il corpo terrestre. Ma la circolazione tra i mondi non è a senso unico: la pietra simula l’animale e l’animale simula la pietra, la roccia prende forma vivente e il vivente si mineralizza, l’inanimato si incarna e l’animato si eternizza nella pietra. E non solo nelle pareti di una grotta, ma nelle colline come dorsi di erbivori, nei fiumi e nei ghiacciai come serpenti squamosi, nelle foreste come pellicce scure. Così il paesaggio alberga animali e gli animali albergano paesaggi, in un commercio carnale tra la Terra e viventi cha ha sempre affascinato l’uomo e che ha fornito materia per miti e racconti delle origini” (Nati dalle colline. Percorsi di etnoecologia, Liguori Editore, 2010).

Un continuum che si può estendere alle opere di Martegani, legate tra loro e immerse in un flusso dove ognuna rimane distinta eppure convive con le altre, fuori dalla storia, in attesa in uno spazio-tempo incuneato tra la realtà del mondo e la mente.

Amedeo Martegani, Insallation view della seconda sala della mostra di Amedeo Martegani alla Galleria Milano (Amedeo Martegani. Bisanzio, fino al 28 aprile 2018). Ph. Roberto Marossi. Courtesy Roberto Marossi e Galleria Milano.

Altre opere hanno il passo del nascondimento e richiedono un tempo di acclimatamento per offrire il proprio tesoro a chi osserva, come le foto nere di Frane. L’impazienza della terra [San Leo] del 2013 o ancora Navicella (2018), installazione dove tra i rami di bambù e di eucalipto si celano tre multipli d’autore, il Lampone (2018) in bronzo e foglia d’oro. Ecco, in questo apparire improvviso, nel rivelarsi come un fiore che sboccia o una nuvola che compone un cumulo di vapore acqueo, risiede la cifra di Martegani, per il quale la levità diviene una forma di relazione con l’esistente, un modo per non inscrivere forzatamente le cose in uno schema programmatico, sia esso un sistema filosofico o un’intenzione artistica. Ne discende un fare con “sprezzatura”, e la possibilità di cogliere liberamente gli spunti d’interesse che la vita offre, siano essi un viaggio, un libro (per cui ha una passione da bibliofilo), un manufatto artistico, un animale con il suo carico simbolico o un accidente naturale. Si intravede sullo sfondo l’influenza che certo pensiero orientale ha avuto sulla produzione dell’artista milanese, e anche la capacità di cogliere la bellezza nelle forme suggerite dal caso, lavorandole come si farebbe con un diamante grezzo.

E poi ci sono le linee che diventano forma: le rocce, che in realtà sono bronzi, intitolate Pietra rotante (2018), installate con orientamenti diversi su pannelli di legno; fanno il paio con il lampone, che è un frattale e si espande potenzialmente all’infinito, morbido e organico, destinato a finire e rinascere, mentre nella loro irregolarità, le rocce offrono l’infinita differenza nella ripetizione, rigide e minerali, soggette a un tempo geologico che segue ragioni proprie. Non ready-made, ma artefatti, elementi che compongono un percorso artistico dove opere molto diverse tra loro sono tenute insieme dalla grazia e da un pensiero che prende corpo – un corpo sottile, o infrasottile – partendo dal disegno. Il disegno che orienta, che segna la direzione e lascia poi il campo a forme diverse come in Desertmed, il progetto di mappatura delle isole deserte del Mediterraneo o nell’azione Savigno (2014), nella quale viene fatta indossare una coperta luminosa a un cavallo, poi invitato a inoltrarsi in un bosco dell’Appennino tosco-emiliano, trasformandosi in una apparizione nel buio, un disegno di luce vivente.

![Amedeo Martegani, Alias [Cane romano], 2005. Ricamo su organza, 40x50 cm. Ph. Roberto Marossi. Courtesy Amedeo Martegani, Roberto Marossi e Galleria Milano.](/sites/default/files/styles/nodo767x/public/amedeo_martegani_alias_cane_romano_2005.jpg?itok=ntOPhET5)

Amedeo Martegani, Alias [Cane romano], 2005. Ricamo su organza, 40x50 cm. Ph. Roberto Marossi. Courtesy Amedeo Martegani, Roberto Marossi e Galleria Milano.

Rivelazione e sparizione: l’opera concede grazie anche al ritrarsi di Martegani, che si fa trasparente, si toglie dalla scena per lasciare che lo sguardo vaghi e l’attenzione si concentri. Una modestia lontana dagli stereotipi dell’artista egomaniaco, perennemente occupato nell’autocelebrazione, e che suggerisce una strategia precisa volta a prendersi cura del proprio fare arte.

Che si tratti di una Scogliera (2002) in ceramica o di un disegno come Baader Meinhof (1990) anche l’opera di Martegani è apparentata all’infrasottile, lo impiega come strumento per accedere a un livello altro, forse superiore (e qui trova collocazione il riferimento alla Grande Opera alchemica che osserva Elio Grazioli nell’oro del lampone e nel nero delle rocce e delle fotografie): uno spazio dilatato, non soggetto a costrizioni, più vicino all’apparizione che all’apparenza.