Scalate, dipinte e raccontate / Le Dolomiti di Dino Buzzati

Narrare era la più grande passione di Dino Buzzati, nei romanzi, nei racconti e negli articoli, nelle lettere e nei dipinti. Amava combinare l’espressività della parola con quella del tratto, fin da ragazzo, quando descriveva scalate ed emozioni nelle lettere al suo grande amico Arturo Brambilla. Accompagnava le parole con schizzi di figure umane e di montagne, a volte poche linee a volte disegni pensati ed elaborati. “Si prese l’abitudine di trovarci ogni domenica pomeriggio… si discorreva di scuola… ma soprattutto si tentava insieme l’esplorazione delle cose più belle che la vita sembrava prometterci: l’arte, la letteratura, la montagna, i misteri…”. Arturo aveva grandi possibilità, nello scrivere e nel dipingere, ma il carattere riservato e quieto gli impedì sempre di emergere come avrebbe meritato. Dino invece ebbe sempre un immenso desiderio di traguardi memorabili.

Buzzati è uno dei grandi narratori italiani del Novecento. Scrivere per lui era un mestiere e una passione, ma raccontava storie anche quando dipingeva, racchiudendo nella tela favole grottesche, sogni malinconici, desideri erotici e paure inesplicabili. Il mondo figurativo era parallelo alla scrittura, forse gli consentiva maggiore libertà, minore necessità di seguire delle regole e di farsi capire. Più immediata aderenza tra il sentire e l’esprimere.

Le sue prime tele risalgono agli anni giovanili: Romantica del 1924, Il lampione del 1926, Primo amore del 1930, immagini stilizzate che lasciano intuire una forte sensibilità artistica ma anche incertezze tecniche ed espressive, inevitabili in chi non ha studiato la tecnica pittorica.

Conscio dei propri limiti come delle proprie qualità, negli anni successivi si lancia con decisione nella scrittura, e pubblica i suoi primi libri, entrambi di ambientazione alpestre: Bàrnabo delle montagne nel 1933, due anni dopo, Il segreto del bosco vecchio, e nel 1940 il suo capolavoro, Il deserto dei tartari. Negli anni Trenta, lasciata la divisa da sottotenente ed entrato al Corriere della Sera, Buzzati svolge un lavoro ordinario e monotono. La vita in redazione, per molti anni, è simile a quella del tenente Drogo nella fortezza. Trovarsi nel cuore del giornalismo italiano e passare mesi e anni nella routine, vedere tanti colleghi scrivere senza originalità e passione, gli dà un irrequieto e frustrato desiderio di lasciare un segno, prima che sia troppo tardi. Da quest’ansia nasce Il deserto dei tartari: dalla paura dello scorrere del tempo, con l’inevitabile fine dei sogni e delle illusioni, dalla consapevolezza di avere in sé grandi possibilità e dalla paura di non riuscire a esprimerle. L’idea di una vita tranquilla e un po' grigia, piena di occasioni perdute, come quella del suo amico Arturo, probabilmente lo atterriva. Aver alla fine capitalizzato al meglio quell’ansia, raccontandola con poesia e con maestria nel suo romanzo, fu la sua fortuna. Per l’ambientazione del romanzo, Buzzati si ispirò al vasto altipiano roccioso e lunare delle Pale di San Martino, in particolare la zona del rifugio Pedrotti alla Rosetta.

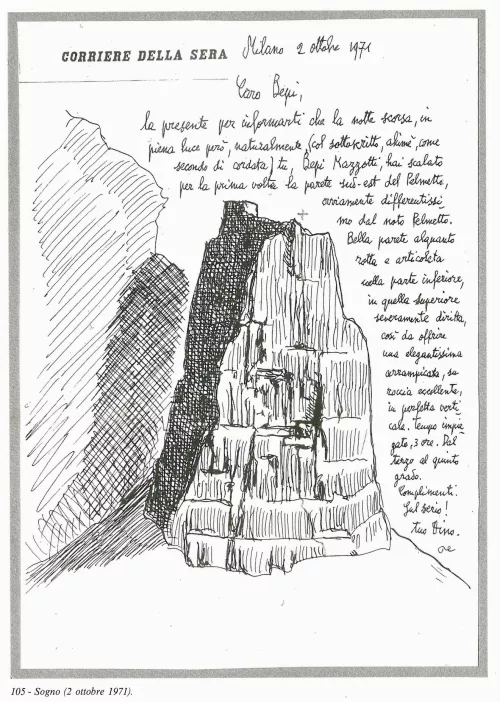

Dino Buzzati, Le vette di Focobon, da I miracoli di Via Morel, 1971.

La sua prima montagna importante era stata una cima delle Dolomiti Bellunesi che vedeva dalla sua casa di San Pellegrino, la Schiara: c’è una foto che lo ritrae a 15 anni sulla vetta, con due amici. Da adulto le dedicò anche uno scritto, L’amico Schiara (1964), dove rievoca gli anni delle arrampicate giovanili.

Sino alla fine degli anni Trenta non era passata estate senza qualche salita a vette importanti delle Dolomiti, lo ferma solo, nel 1940, l’incarico di corrispondente del Corriere della Sera in Africa e poi, durante la guerra, negli incrociatori che pattugliavano il Mediterraneo. In un articolo per il Corriere d’informazione del 1941 scrive: “Tutte le sante notti, da una ventina d’anni a questa parte mi sognavo le montagne”. Dopo l’entrata in guerra non più, ma alle montagne chiede fortemente di riprovare, di tornare a fargli visita di notte: “Aspettate qualche tempo tranquille, e poi provate di nuovo. Un bel giorno ritroverete via libera, spero. Nei miei sogni, chissà, tornerete a innalzare le vostre muraglie coronate di nubi e di sole”.

Nel 1945 realizza per il Corriere dei piccoli una storia illustrata, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, con movimenti di tante minuscole figure che attraversano brulle colline e assaltano castelli, movimenti e battaglie sulla carta, quasi un gioco di soldatini.

Nel dopoguerra continua a dipingere, ma la consacrazione come grande scrittore e giornalista è definitiva, tutto il resto finisce in ombra, le vette da scalare come le tele da dipingere: nonostante avesse salito cime di tutto rispetto non fu mai ammesso tra gli accademici del CAI e non divenne mai un grande pittore. Arte e alpinismo restarono due passioni e due abilità. E le difende le montagne, dall’assalto di speculatori senza scrupoli e dall’inerzia degli ignavi, scrivendo articoli molto letti sul giornale italiano più diffuso, il Corriere della Sera: Risparmiare al Cervino lo scandalo di una funivia (23 giugno 1951), Salvare dalle macchine le Tre Cime di Lavaredo (5 agosto 1952), e altri.

Buzzati espone per la prima volta i suoi dipinti nel 1958, a Milano, in una personale intitolata ‘Le storie dipinte’. Nell’occasione pubblica una monografia in mille copie con lo stesso titolo. Una delle più note tra le opere esposte è la raffigurazione pittorica del Duomo di Milano come cima dolomitica: non provocazione, ma originale continuità di emozioni tra montagne e città, avvertibile solo se si dispone di sufficienti doti di fantasia e immaginazione. Si ispira in modo evidente alla Cima Canali, una delle più belle delle Dolomiti, con le caratteristiche pareti a canne d’organo.

Nello stesso anno pubblica i Sessanta racconti, tra questi spicca il realismo drammatico di Notte d’inverno a Filadelfia, la storia di un paracadutista americano rimasto appeso senza scampo a una parete delle Pale di San Martino, non lontano da Cima Canali.

Colpisce anche la vis polemica e amara di un racconto brevissimo come La parete, nel quale tratteggia la stolida indifferenza di un gruppo di turisti di fronte al protagonista che sta per precipitare nel vuoto.

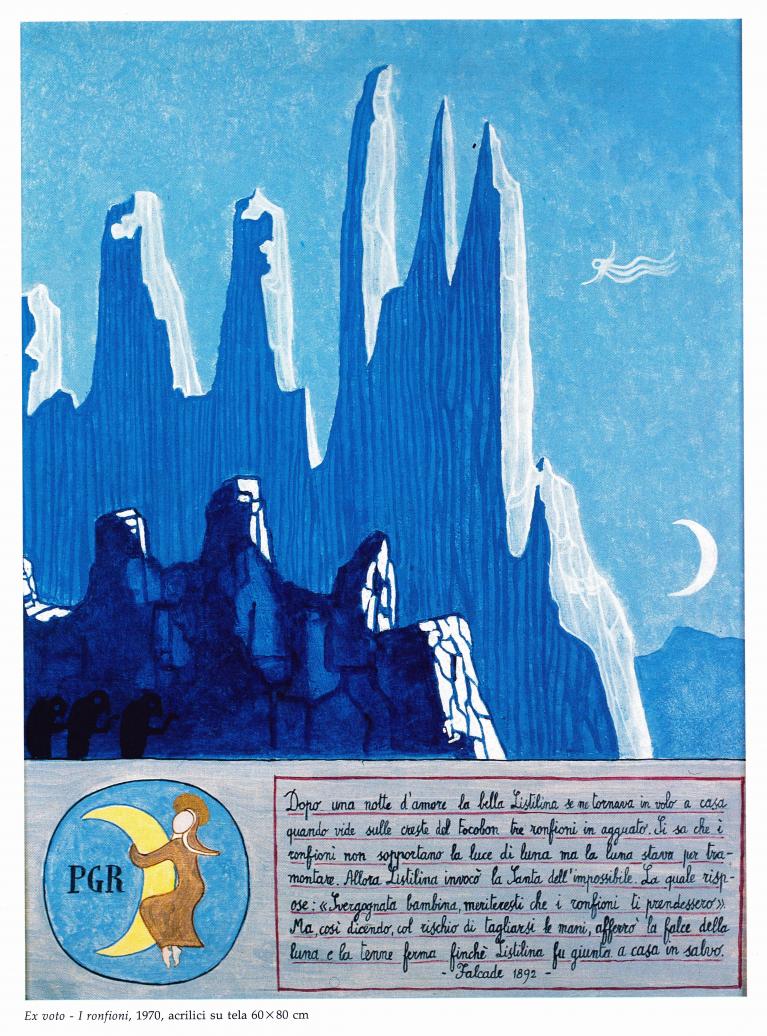

Le crode dei Marden sotto la luna (1969) è il dipinto che più di ogni altro esprime il suo senso della solitudine, malinconico e inquieto: si vedono rupi affilate e scabre immerse nell’azzurro della luce lunare. Tutte le montagne delle sue opere sono ripide, altissime, incutono un vago timore, si pensi alle vette del Focobon ritratte in uno dei suoi ex voto, I ronfioni, poi raccolti nel libro I miracoli di Val Morel (Garzanti, 1971). Le cime che crea sulla tela sono di tutti ma non per tutti: per chi è capace di affrontarle con il necessario coraggio e la giusta paura, per chi sa ascoltarne e comprenderne i silenzi rotti solo dal rumore del vento. Per chi le ama profondamente. Disegnava anche nei giorni delle salite alpinistiche.

La guida alpina Gabriele Franceschini, l’amico esperto di scalate ma anche di buone letture che più di ogni altro lo ha accompagnato per le montagne, lo ricordò così: “Al ritorno dalla scalata mi faceva il disegno della vetta che avevamo salito. A corona picchi bellissimi e selvaggi, sfuggenti in cielo, scuri spigoli ben in risalto, profondi canaloni; qua e là qualche masso pencolante, il ghiaione ripidissimo su cui arrancavano due minuscole sagome. Io, curvo sotto il sacco, lui con l’alpenstock smisurato. Le pareti e le creste erano una particolareggiata miniatura…, su su, fino agli enigmatici pinnacoli delle creste. Nel centro del disegno la vetta, sporgente da una corona di nubi, su cui sorvola il nibbio e una figura di scalatore con petto ridicolo in posizione di sicurezza, la corda tesa sulla spalla che scende fino a lui, altra piccola figura, sull’orlo di uno strapiombo”. Insieme scalarono il Campanile del Focobon, la Torre della Madonna, il Sass Maor, la Cima Zopel, la Torre Pradidali, il Dente del Cimone, e aprirono alcune nuove vie alpinistiche.

Dino Buzzati, Il duomo di Milano, 1958.

Guardando bene i suoi dipinti si capisce che conosceva le opere di Henri Matisse, René Magritte, Balthus, Giorgio De Chirico, Pierre Bonnard, Hieronymus Bosch. Le ammirava da lontano, guardandosi bene dal prenderle come modello o fonte di ispirazione, salvo alcuni espliciti richiami a Balthus: a muovere la sua mano era sempre il desiderio di raccontare, le modalità pittoriche venivano dopo.

Un esempio di storia dipinta è Il Babau; nell’opera Buzzati racconta le sorti di un mostro tranquillo che vaga di notte, come un lento dirigibile, nei sogni dei bambini, senza spaventarli, e viene ucciso a fucilate da uomini stupidi e feroci. Il suo raccontare per immagini si espresse anche nel sorprendente Poema a fumetti del 1969, la vicenda di Orfeo ed Euridice trasfigurata in una Milano misteriosa e solitaria, inquieta e notturna. Erano anni in cui il fumetto stava raggiungendo ampia diffusione e l’arte maggiore se ne lasciava contaminare volentieri, si pensi ad artisti come Roy Lichtenstein. L’esperimento incuriosì piacevolmente ma non fu molto apprezzato, né dalla critica letteraria né da quella artistica. Risultarono confermati i limiti tecnici ed espressivi dell’autore, ma alcune pagine hanno una grande forza immaginifica ed evocativa, soprattutto le tavole dei ‘quando’ e quelle finali: "In quel preciso momento nelle creste della Gran Fermeda turbinava la tormenta con le sue solite anime in pena. Gli ultimi re delle favole si incamminavano verso l'esilio. E sul deserto di Kalahari le turrite nubi dell'eternità passavano lentamente".

La malinconia e l’irrequietezza interiore sfiorano le pagine di tutti i suoi libri e si riflettono anche nei disegni e nei colori, e anche la nostalgia, il desiderio inappagato di ritornare a certi momenti felici del passato, l’impossibilità di rimediare ai propri errori: il tutto reso leggero da un grande senso dell’ironia.

Un artista che gli fu amico, Salvatore Fiume, disse di lui: “Avrebbe voluto essere un pittore dell’angoscia, ma non ci riusciva perché perfino nella rappresentazione della violenza infilava una sorta di ironia che rendeva divertente e allegro ogni suo dipinto”. Fiume realizzò un ritratto dell’amico in posa e vesti da tenente Drogo, cogliendo nei tratti del viso il desiderio, a volte impaurito, di solitudine. Un dipinto che Buzzati scelse per un’edizione Mondadori di Il deserto dei tartari.

La sua passione per l’arte lo porterà a chiedere di curare una rubrica nel Corriere della sera. Era il 1967, pochi anni prima della morte, la richiesta fu subito accolta e molti critici d’arte non la presero bene. Come poteva competere con chi quella materia l’aveva studiata e magari insegnata per decenni? Ma Buzzati non si scompose, le sue non furono mai vere recensioni: a lui interessava raccontare gli artisti e le loro opere, incuriosire il lettore, ragionare e seminare dubbi più che divulgare. Al linguaggio artatamente contorto di certi recensori di professione dedicò un racconto pungente e dissacrante: Il critico d’arte (nei Sessanta racconti). Non a caso nella sua poesia Le cose che odio, inserì nell’elenco anche ‘il linguaggio oscuro e pretenzioso’.

A chi sminuiva il valore artistico dei suoi dipinti, definendola letteratura su tela, replicava: “Certo, la mia pittura è narrativa”. Quando gli chiesero di presentare uno dei volumi monografici della collana Classici dell’arte della Rizzoli dedicato a Hieronymus Bosch, autore a lui congeniale per spregiudicata visionarietà e complessità narrativa, non scrisse una recensione né una esposizione biografica dell’artista, ma inventò un viaggio, una storia.

Il suo ultimo testo narrativo, Ottavio Sebastiàn, vecchia fornace (Il reggimento parte all’alba, Frassinelli, 1985 – Henry Beyle, 2018), è il racconto del suo ultimo viaggio, da Milano verso la villa di famiglia di San Pellegrino presso Belluno e il cimitero dove era sepolta sua madre, a cercare qualcosa di lei e del passato. Non dimentica le montagne neppure in queste sue pagine: “… poco dopo Brescia ad un tratto ho visto risplendere lontanissime al nord le montagne di vetro, pure, supreme, dove mai più; cari miraggi di quand’ero ragazzino rimaste ad aspettarmi e adesso è tardi, adesso non faccio più in tempo”. Illustrò il racconto con un disegno: lui stesso appoggiato a un bastone, sullo sfondo ancora una volta le sue Dolomiti. E al medico che lo curava del suo male senza rimedio, Giovanni Angelini, anch’egli alpinista e scrittore, dedicò e donò il suo ultimo dipinto, un ex voto che racchiudeva la villa di famiglia, con una sola finestra ancora illuminata e le montagne bellunesi sullo sfondo, e una scritta, ironica come sempre: ‘Santa Rita per intercessione del professore Giovanni Angelini affronta e sgomina dopo paziente lotta uno spirito maligno di incerta stirpe sceso a insidiare tale Buzzati Dino in quel di San Pellegrino - Belluno, estate 1971’. Chiuse la sua vita con stile, come aveva immaginato e sperato alcuni anni prima scrivendo l’articolo Sciatore d’autunno: “Tutto sta nel saperla fare bene, questa ultima e speriamo lunga, ultima discesa. (…) Dipende dalla saggezza, dalla bontà, dalla rassegnazione, dallo humor, dal buon gusto. Soltanto così ci si può salvare”. Si spegne a Milano il 28 gennaio del 1971, mentre sulla città imperversa una forte nevicata.

Forse la più coinvolgente delle mostre a lui dedicate fu quella postuma a Cencenighe, in Agordino, tra le Dolomiti Bellunesi, introdotta dai suoi amici Indro Montanelli e Rolly Marchi. Quest’ultimo, scrittore, alpinista, organizzatore di eventi, giornalista sportivo, fotografo, lo aveva ritratto nel corso degli anni, in immagini che Buzzati apprezzava moltissimo, scattate tra le montagne ma anche tra i libri e i dipinti della sua casa milanese.

Sempre in Agordino, ad Alleghe, si svolse una piccola bella mostra nel 2012, organizzata da Bepi Pellegrinon e aperta, ancora una volta, da Rolly Marchi, che scomparve l’anno successivo. In quell’occasione andai in Austria a prendere in prestito un dipinto di Buzzati che Bepi voleva esporre, un acrilico su tela, senza titolo, con albero e montagne, dedicato a Mario Jori, storico gestore del rifugio Castiglioni al Fedaia. Ricordo un momento di pausa del viaggio in un passo alpino, con quelle vette dipinte in auto, a immaginare lo sguardo di Buzzati quando ammirava quelle stesse cime. Il vento, a tratti forte, che scompigliava larici e abeti mi fece pensare a “il vento Matteo” de Il bosco vecchio: ma come gli era venuto in mente di far parlare il vento?

Per tutta la vita Dino Buzzati sentì forte il senso dell’amicizia, per lui più importante dell’amore, perché non condizionato dall’attrazione fisica; ricordò e rimpianse a lungo quella con Arturo Brambilla, e coltivò quella con Rolly Marchi, anch’egli appassionato di arte, frequentato da vicino anche grazie alla moglie Graziella, nota pittrice. Rolly era un uomo pieno di vitalità e di passioni, assai diverso dal riservato Arturo, ma più profondo di quanto gli eccessi di estrosità e di frequentazioni mondane lasciassero immaginare.

In occasione del sessantesimo compleanno di Dino Buzzati, Rolly gli regalò una scalata alla cima della Croda da Lago, che Buzzati aveva salito a diciassette anni, nell’agosto del 1923, raccontando poi le difficoltà e le emozioni in una lettera al migliore amico di allora, Arturo. Si chiuse quel giorno, nel cuore delle Dolomiti d’Ampezzo, un lungo cerchio di amicizia e di montagne, cinque anni dopo Buzzati si spense in una clinica di Milano, mentre la città era coperta di neve.

Quando, nel 1974, Rolly Marchi pubblicò Le mani dure, un romanzo ambientato tra le vette dolomitiche, inserì in copertina Le crode dei Marden sotto la luna, una stretta di mano attraverso il tempo tra due uomini che non avevano mai messo in conto di potersi rivedere altrove.