Scritti biografici, letterari, politici / Giovanni Giudici, La vita in prosa

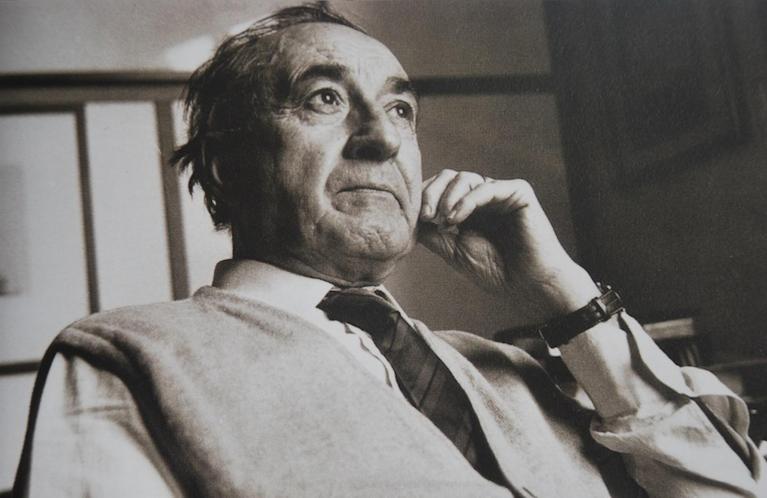

Ricorre in questo 2021 il decimo anniversario della scomparsa di Giovanni Giudici (1924 – 2011), protagonista di primo piano di quel “periodo assiale”, per usare un termine che Karl Jaspers riferiva ad altre epoche e altre circostanze, della poesia del Novecento in cui coesistevano – dialogando, scrivendosi, polemizzando, detestandosi, ignorandosi ostentatamente, come capita ai poeti – Montale e Sereni, Caproni e Luzi, Zanzotto, Bertolucci, Fortini, Pasolini e in cui la poesia forse per l’ultima volta nella secolare storia della letteratura italiana ri-assumeva un ruolo e una funzione pubblica oggi quasi inimmaginabili.

È pertanto meritoria la scelta fatta dalle “edizioni dell’asino” – la casa editrice coordinata da Goffredo Fofi – di raccogliere nel volume La vita in prosa, alcuni suoi scritti “biografici, letterari, politici”, come recita il sottotitolo. Il libro è ben curato e prefato da Stefano Guerriero e accompagnato da un commosso “ritratto” di Oreste Pivetta.

Scelta non residuale quella di riproporre Giudici saggista, dato che l’autore di La vita in versi, in effetti, non è mai stato un “poeta puro” (se mai ne sono esistiti); non, come scriveva Carlo Ossola, un “ardito fabbricatore d’eterno”, ma un autore che “ha limato il quotidiano sino alla sua nudità”, sempre restando “testimone di tutto ciò che il Novecento ha sofferto, attraversato, perso o redento: la guerra, la viltà del fascismo, l'epopea dell'industria, l'engagement e il tradimento degli intellettuali, le migrazioni e le loro periferie”.

Accanto alle poesie, l’intensa attività di Giudici prosatore accompagna questo “attraversamento” del secolo con riflessioni sulla propria esperienza biografica e poetica e con interventi sui principali nodi del dibattito politico e letterario, in un’epoca in cui i due termini – la politica e la letteratura – a differenza di quanto accade oggi, tendevano a restare strettamente uniti.

Come si legge in uno dei pezzi del volume (Costruendo messaggi, p. 151), Giudici fu “per obbligo e per elezione” un uomo che viveva costruendo continuamente scrittura: pubblicitaria, giornalistica, saggistica e in misura minore narrativa (probabilmente perché la sua poesia assorbiva già in misura consistente questa dimensione) ed è quindi importante che il pubblico torni a leggere o rileggere parti significative di quella scrittura. Con l’avvertenza che essa poté anche avere “carattere occasionale” e essere “vizio giornalistico”, come Giudici stesso scrive, quasi scusandosi, a Franco Fortini (l’interessante carteggio tra i due, prima vicini e poi ideologicamente lontani ma mai nemici, è stato recentemente pubblicato da Olschki, a cura di Riccardo Corcione), ma verosimilmente alimentò anche la scrittura poetica, come lo stesso Giudici suppone («Che tutta questa prosa non sia servita alla poesia?»); un aspetto che, tra gli altri, ha indagato Lorenzo Marchese.

Come ricorda Guerriero, furono quattro le raccolte saggistiche pubblicate da Giudici: La letteratura verso Hiroshima (1976), La dama non cercata (1985), Andare in Cina a piedi (1992), Per forza e per amore (1996) a cui si aggiunge il volumetto del 1989 Frau Doktor che raccoglie le prose d’invenzione, di memoria e di viaggio (e altre prose, taccuini, agende, racconti, sono ancora inedite, depositate presso l’Archivio Giudici del centro Apice dell’Università statale di Milano). Delle raccolte, solo Andare in Cina a piedi è stata riproposta, nel 2017, da Ledizioni, a cura di Laura Neri, mentre le altre non sono più acquistabili in libreria.

La scelta fatta dal curatore del volume è stata quella di attingere dalle quattro raccolte di prose non disponibili, aggiungendovi i giovanili, ma apprezzabili, Racconti sportivi (1949-55) e un discusso articolo apparso sull’”Unità”sulla vicenda di Sigonella (1985). I testi selezionati sono disposti lungo tre direttrici: la vita, l’ideologia, la poetica.

Di queste tre dimensioni, che pure si richiamano e si intersecano di frequente, le prime due sono a mio parere le più interessanti, specialmente per un lettore giovane o per un lettore che semplicemente voglia per la prima volta scoprire Giudici.

Nella sezione “La vita”, molto importante quanto ai nessi con la scrittura poetica di Giudici è “Morti di fame”, del 1966, inserito anche nel volume di versi Autobiologia del 1969. Qui il tema principale, fatto emergere attraverso aneddoti e ricordi dell’età adolescenziale, è quello dell’inadeguatezza antropologica, della esclusione, tanto sociale quanto individuale (e individuale in quanto sociale: “noi”, i “morti di fame”) dal mondo dei forti e dei vincenti (i “i ver[i] signor[i]”, o semplicemente “loro”), e quindi della frustrazione, del senso di colpa introiettato e della sconfitta quotidiana che si alterna e contrasta con la “speranza” di un cambiamento. Speranza che è per Giudici (marxista e cattolico), forza trascendente tanto politica quanto religiosa, o anche “nostalgia di futuro” (così in “Una sera come tante”) che percorre la sua poesia. Questa dialettica di sconfitta constatata e di catarsi attesa è il motivo di tante poesie in cui l’io lirico di Giudici si presenta come “maschera”, “personaggio” “figura sociale “ (Mengaldo) che vorrebbe, senza riuscirvi mai del tutto, elevarsi. Scacco che non è solo delle prime raccolte, cronologicamente più prossime a “Morti di fame”, se è vero che alcune delle immagini ricorrenti di questo apologo, per esempio l’inquietante suono (“trrriiiik”) del cranio schiacciato che condanna il “verme” che vuole riscattarsi («”tu, verme, ti vuoi elevare? No, io ti schiaccio”. E ti schiaccia. Il trrriiik eccetera», p. 27), continuano a riapparire, fino alla straordinaria “Descrizione della mia morte” della raccolta O beatrice (1972): «Era una specie di garrota o altro patibolo./Mi avrebbe rotto il collo sul crac della chiusura»).

Si diceva della prossimità di questo testo alle poesie. Persino troppa, forse, al punto che viene il sospetto che “Morti di fame” cali in una veste autobiografica i motivi delle poesie, così come le vidas provenzali restituivano ex post una biografia dei trovatori, coerente con i loro versi ma spesso illusoria. E tuttavia certe corde toccate dal testo, in particolare la rappresentazione di sé come eterno underdog (come si dice oggi) o outsider, dovevano essere profonde e autentiche (E qui apro una parentesi con un ricordo personale. Un pomeriggio del 1986, mi pare, sulla terrazza della sua casa di via Caracciolo, Giudici mi disse di avere acquistato un’auto nuova: una “Uno”, allora molto in voga, ma – aggiungendo sornione – “una Uno Turbo”. Alla mia scontata obiezione, che cioè non mi pareva tanto saggio viaggiare su una vettura che faceva i 200 all’ora e passava da 0 a 100 in 9 secondi, ma che era pur sempre una scatolina leggera e corta, Giudici rispose che era proprio quello che voleva: una macchina che sembrasse una utilitaria ma che potesse “bruciare” nello scatto i macchinoni dei ricchi, le Mercedes, le Bmw, lasciando di stucco i loro proprietari. Outsider appunto).

Per diversi aspetti sulla stessa lunghezza d’onda di “Morti di fame” è il pezzo, del 1972, “I maestri” («Dove mai potevo arrivare con simili premesse?» «Non puoi cambiarli la sentina da cui vieni il modo in cui sei vissuto», p 41). Ma qui viene posto un altro tema importante sul quale Giudici ha a lungo riflettuto in alcune fasi, e cioè la dimensione politica della scrittura poetica. In “I maestri” – scritto negli anni della contestazione, del “privato” che deve coincidere con il “politico” – Giudici manifesta, come raramente gli accade, disagio per una attività (la poesia, appunto) che in epoca di rivoluzione può apparire «roba da ricchi» («Mi sono sempre un po’ vergognato anche dello scrivere versi»… «Tutta roba da ricchi come le grandi passioni le grandi commozioni i grandi sentimenti i grandi affari i grandi viaggi le grandi ricchezze»).

Si coglie dietro questo scritto l’eco dei dibattiti di quegli anni sul carattere e persino sulla liceità del fare poetico da parte di chi sia coerentemente schierato con la “rivoluzione”. E l’interlocutore sottinteso qui è verosimilmente Franco Fortini, di cui Giudici, di qualche anno più giovane, era stato collega alla Olivetti, anzi compagno di stanza e che aveva eletto come maestro, accettandone consigli di letture marxiste e rallegrandosi per la sua incoraggiante (non entusiasta) critica a La vita in versi. Alcuni anni prima, Giudici aveva detto a Franco Fortini che «le poesie sono la mia vera azione» politica, ma ora questa soluzione “ingenua” evidentemente non era più accettabile. Fortini – che notoriamente litigava soprattutto con gli amici e con chi gli era in sostanza più affine – aveva accusato Giudici di cedere troppo alle lusinghe dell’industria culturale e, poco dopo, di essere addirittura un “poeta del compromesso storico”.

In “I maestri” Giudici, si arrende o finge arrendersi, pronunciando un’autocritica a cui, mi sembra, egli crede e non crede, che smentisce nei presupposti quanto più essa sembra farsi più feroce:

«A forza di scimmiottare l’avversario (di classe) un po’ sono diventato lui stesso, anzi unicamente lui stesso agli occhi dei miei simili morti di fame […] Mentre l’avversario continua a riconoscere che sono un intruso, un metèco dell’intelletto […] Ma chi ingannare? Continuare in questa impostura dello scrivere? Eppure qui scrivo, mi mordo la coda, mi rotolo dentro la ruota come un criceto […] È per paura, è per paura, è per paura di ricominciare da capo, di dire: ho sbagliato tutto, non lo farò più, come per una mancanza infantile? […] Per paura della verità ho perduto la verità. Questa fresca innocenza della rivolta. Questa pura violenza. Non gli appartengo più non gli sono mai appartenuto. E nemmeno al suo contrario. Per questo le carte non sono in regola» (pp. 42-43).

Attraverso “I maestri” si passa dal piano delle “vita” a quello dei rapporti di Giudici con “l’ideologia”, sezione in cui sono diversi gli articoli interessanti.

In questa sezione, oltre all’evoluzione della dimensione politica di Giudici, che interviene in modo pertinente e spesso originale su questioni di teoria, colpisce paradossalmente l’attualità degli spunti sui quali il poeta interviene, così lontani nel tempo eppure così vicini, e non solo perché la cronologia degli ultimi pezzi si avvicina al presente.

Nell’articolo “Il prezzo del prestigio” (1961), stimolato da un libro di Vance Packard, si ragiona sul “sogno americano” delle infinite opportunità, sull’ascesa sociale potenzialmente aperta a tutti, purché si impegnino davvero. Packard rileva onestamente che queste ascese sono in larga misura un mito, e che la società statunitense si avvia a “calcificarsi” in un sistema ben rigido che prescinde ampiamente dai valori individuali. Nel rilevare che la stessa società statunitense è entrata in contraddizione con i suoi presupposti, Giudici paventa che questa contraddizione potrebbe estendersi anche alla nostra società: “profezia” centrata, in un’epoca in cui gli ascensori sociali sono per lo più fuori servizio o almeno in manutenzione. In altri due articoli, “La letteratura verso Hiroshima” (1971) e “Sul diritto di non sapere” (1978) uno dei temi è l’eccesso di comunicazione e di informazione delle società moderne, una info-pollution che potrebbe sia eliminare lo spazio della letteratura (che è anch’essa comunicazione) sia degradarsi verso un borbottio ininterrotto privo di reali contenuti di novità. Curiosa la descrizione di quella che Giudici chiama “entropia totale” o “Hiroshima della informazione”, «ossia di un mondo dove tutti conoscano già tutto quel che è conoscibile, dall’orario dei treni in Nuova Zelanda alle statistiche di vendita dei pettini del Nepal, dalla composizione di una pillola contraccettiva all’elenco dei 2.500 personaggi circa nominati nella Comédie Humaine di Balzac» (p. 114). Con l’eccezione delle statistiche di vendita dei pettini in Nepal (in quanto dato commercialmente sensibile e quindi protetto), gli altri item di questa lista concepita come rabelaisianamente paradossale sono oggi effettivamente reperibili in rete.

Né meno attuale la riflessione dell’articolo “Le scienze separate” (1983) in cui Giudici – negli anni del cosiddetto “riflusso” – constata che da un’epoca di politicizzazione totale e di “fede” (epoca che, abbiamo visto, lo aveva ruvidamente rimproverato di non averne abbastanza) si è scivolati verso un’epoca di specialismi in cui tutti i saperi si sono autonomizzati e si sentono illusoriamente “innocenti” rispetto a una “visione unitaria del reale”; compresa la politica, che non comunica più con la cultura. E anche questo è sotto i nostri occhi.

E tuttavia il “moderato” Giudici, il Giudici politicamente esitante (secondo più intransigenti rivoluzionari) non abdica alla sue convinzioni, anzi al suo “ideale”, che in apertura di uno dei suoi articoli del 1983 riassume così, «in termini di estrema concretezza umana»: «dal pugno di riso che sfama una bocca in più alla sicurezza e giusta remunerazione del lavoro, dalla consapevole e decisa reazione all’apparato manipolatorio dei mass media al rifiuto attivo dell’inevitabilità di una catastrofe nucleare» (p. 130). E cita al proposito alcuni versi del poeta Robert Frost: «…A che scopo abbandonare una fede / Soltanto perché cessa di essere vera? / Ad essa atteniamoci a lungo abbastanza, e non v’è / Dubbio che tornerà vera, perché così succede…». A quella “fede” Giudici si sarebbe attenuto per molti anni ancora, visto che con quei versi avrebbe aperto, nel 1996, uno dei suoi “trentarighe” che scriveva per la pagina culturale dell’“Unità” curata da Oreste Pivetta.

Giovanni Giudici, La vita in prosa. Scritti biografici, letterari, politici. A cura di Stefano Guerriero con un ritratto di Oreste Pivetta.