5 giugno 1923 – 20 febbraio 2020 / Quanti Yona Friedman?

Sono talmente tante le avventure intellettuali che Yona Friedman ha affrontato nel corso della sua lunga vita che, oggi che è venuto a mancare (il 20 febbraio scorso per l’esattezza), viene da chiedersi se la sua essenza non assomigli più a quella delle piante che a un uomo, vale a dire non un’entità univoca, ma una comunità di enti viventi. Forse questo ragionamento è valido per tutte le grandi figure del passato, specie quelle leonardesche come la sua, ma vale la pena provare ad enumerarle brevemente, almeno le principali.

Studente

Dapprima viene Janos-Antal Friedman nato a Budapest nel 1923 da una famiglia di avvocati, media borghesia ebraica, durante il “falso fascismo” dell’ammiraglio Miklós Horthy che, nonostante alcune pesanti concessioni come le leggi razziali, manterrà una certa autonomia dall’alleanza con la Germania nazista fino alla primavera del 1944. Prima di questo momento, il giovane Friedman ha modo di iscriversi ad architettura con un permesso speciale e di seguire le lezioni pubbliche (dove non vigono cioè le leggi razziali) di Károly Kerényi, oppositore conservatore del regime, e due importanti conferenze di Werner Heisenberg. Entrambe queste figure lasciano un’impronta indelebile, anche a distanza di anni Friedman tornerà a utilizzare il mito come psicologia collettiva ad esempio nei suoi film d’animazione realizzati insieme con la moglie Denise o sulla fisica teorica da usare come lente per costruire un’immagine unica del mondo con forti ricadute sull’architettura e l’urbanistica.

Combattente

Arriva poi l’occupazione tedesca nella primavera del 1944, il conseguente regime fantoccio delle Croci frecciate di Ferenc Szalasi – responsabili di indicibili atrocità verso gli ebrei – e il trasferimento a Budapest di Adolf Eichmann in persona per organizzare la più grande deportazione (500.000 persone) della comunità ebraica, rimasta fino ad allora pressoché intatta, verso Auschwitz. Friedman si unisce a un piccolo gruppo di resistenza sionista assumendo il nome di battaglia Yona (“colomba”), falsificando documenti e sperimentando tecniche di comunicazione da guerriglia, ma subisce una delazione e si salva solo perché imprigionato dalla Gestapo come oppositore politico e non in quanto ebreo. Il caos sopraggiunto con la rapida avanzata dell’Armata Rossa, ricordato magistralmente da Sándor Márai in Liberazione (Adelphi), gli restituisce la libertà, ma è vivo per miracolo: un soldato tedesco che avrebbe potuto sparargli alla testa lo lascia andare, forse sapendo che in poche ore avrebbe potuto capitargli la stessa sorte.

Profugo

Amareggiato dalla distruzione della sua società di appartenenza, decide di emigrare nella Terra promessa, ma il Regno Unito ostacola l’immigrazione degli ebrei europei verso la Palestina, perciò è costretto a trascorrere un anno a Bucarest dove c’è una sede dell’agenzia ebraica per l’Aliyah. Qui fa l’esperienza di profugo insieme a molti altri, costretto a vivere in grandi appartamenti insieme con molti altri nuclei famigliari che vanno e vengono ogni giorno, cosa che stimola il suo primo progetto per un abitare mobile e flessibile dove anche gli impianti possano essere spostabili a piacere per meglio fronteggiare l’emergenza.

Kibbutznik

Emergenza che incontra anche appena sbarcato finalmente a Haifa nel 1946, dove ogni giorno sbarcano centinaia di persone da allocare in baracche o centri d’accoglienza riadattati velocemente in attesa di una destinazione più certa (ricorda qualcosa?). Yona fa allora l’esperienza comunitaria del kibbutz di Kfar Glikson, con altri ebrei ungheresi e rumeni, iscrivendosi al Technion di Haifa per finire i suoi studi e mantenendosi lavorando come muratore. Questi però sono di nuovo interrotti dalla guerra d’Indipendenza del ’48 dove lui è addetto alla progettazione delle trincee, che per loro natura si muovono di continuo.

Architetto

La mobilità diventa dunque il fil rouge dei suoi studi di architettura, che proseguono con la laurea e le esaltanti lezioni del visiting professor Konrad Wachsmann, alfiere della prefabbricazione e di strutture leggere estendibili a piacere. Ecco allora che le sue prime idee sul tema sono presentate all’ultimo CIAM di Dubrovnik del 1956, dove ottengono molto ascolto specie fra i più giovani. Qui presenta The Settlement Revolution, che è una critica radicale alla pianificazione urbanistica:

«L’autodeterminazione degli utenti fa funzionare gli insediamenti.

L’autodeterminazione degli utenti è migliore della pianificazione governativa. L’autodeterminazione degli utenti risolve problemi che i governi non possono risolvere…

La rivoluzione dell’insediamento è un “voto per atti”: gli utenti fanno ciò che i funzionari non fanno per loro. I problemi degli insediamenti non possono essere risolti da altri che non siano gli effettivi utenti».

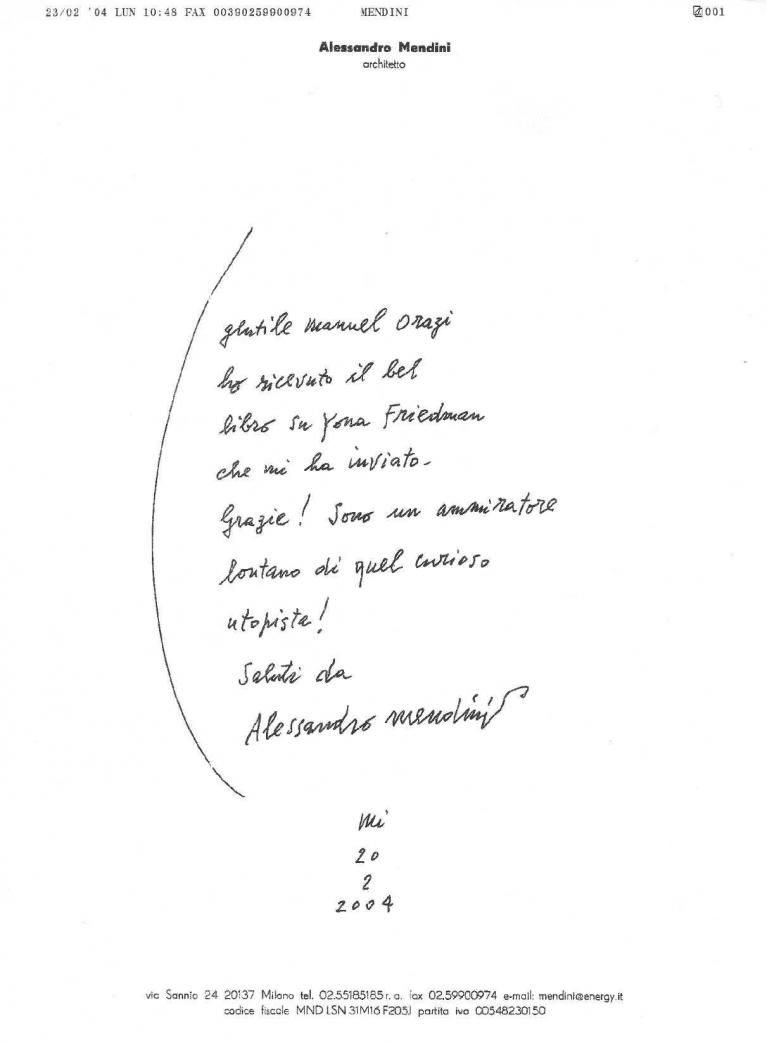

Questo resterà il cuore del suo Manifeste de l’architecture mobile, pubblicato in ciclostile dopo il suo trasferimento a Parigi nel 1957 – nel frattempo il nuovo preside di architettura del Technion lo aveva cacciato perché riteneva le sue idee futili –, continuamente ristampato con aggiornamenti e distribuito non come libro, ma come brochure a lezioni, convegni e mostre che freneticamente organizza o è invitato a tenere in giro per l’Europa. Si costituisce così il GEAM, Groupe d’étude pour l’architecture mobile, che non avrà lunga vita perché schiacciato dalla personalità di Friedman che intanto ha modo di conoscere Jean Prouvé, Frei Otto, Constant e anche Le Corbusier, il suo idolo, che lo incoraggia ad andare avanti. Il primo a pubblicarlo in Italia è Alessandro Mendini, giovane redattore di “Casabella”. Ecco allora che si unisce a Michel Ragon, anche lui appena deceduto, animatore del GIAP Groupe International pour l’Architecture Prospective, al fianco di architetti come Paul Maymont e scultori come Nicolas Schöffer. Alle sue lezioni assistono da studenti i futuri componenti di Archigram, Bernard Tschumi e tanti altri cui vengono sottoposti concetti come l’Urbanisme mobile (1957) e la Ville spatiale (1959), vale a dire le idee più ambiziose e radicali dell’ottimismo tecnologico all’apice del modernismo che Reyner Banham inserirà retrospettivamente nel novero delle megastrutture, sebbene Friedman abbia sempre rifiutato questa categorizzazione perché a differenza di tutti gli altri prevedeva un grande margine di adattamento da parte degli abitanti.

Ville spatiale sopra Parigi, 1959.

Professore

Alla fine degli anni ’60 Friedman comincia la sua carriera di professore in numerose università americane, attirato soprattutto dalle possibilità offerte dai nuovi computer che allora erano grandi come una stanza e impossibili da usare in Europa, dove di norma erano riservati all’esercito. Discutendo processi di democratizzazione dell’architettura come il Flatwriter e i meccanismi urbani, confluiti nel volume dal titolo lecorbusieriano Per una architettura scientifica (Officina 1971). Friedman conosce così Nicholas Negroponte, laureato in architettura, che insieme al suo The Architecture Machine Group sviluppa un software per l’auto-progettazione da parte degli abitanti che chiama “The Yona System”.

Funzionario Unesco

Poi all’inizio degli anni ’70, Friedman comincia a occuparsi repentinamente solo di tecniche povere, tecnologie semplici e partecipazione, in linea con altri architetti e designer di quegli anni (Riccardo Dalisi, Enzo Mari, Ugo La Pietra, Victor Papanek, i Superstudio della cultura materiale extra-urbana ecc.) e comincia perciò a collaborare con l’Unesco in diversi programmi di autocostruzione dedicati ai paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e India. Nascono così L'architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (1978) e Alternative energetiche (1982) pubblicati in italiano entrambi da Bollati Boringhieri così come Tetti (a cura di Andrea Bocco, Quodlibet 2017), che riunisce dispense sul riuso di materiali di scarto per l’edilizia destinate all’India, in specie alla zona di Madras/Chennai dove nel 1987 costruisce insieme con Eda Schaur il Museum of Simple Technology a scopo dimostrativo e didattico. In questo Friedman è stato anche un precursore della sostenibilità, nell’esplorazione di vie alternative a quelle imposte dal progresso tecnologico: «I problemi della casa non riguardano solo i poveri. Vogliamo proporre soluzioni interessanti per tutte le società. Ma poiché dobbiamo stabilire delle priorità, abbiamo privilegiato le tecniche accessibili alle persone più povere». Giancarlo De Carlo, che conosce dai tempi dei CIAM, lo pubblica sulla sua rivista “Spazio e società”.

Saggista

Tuttavia è forse Utopie réalisables, ripubblicato nel 2000 con la casa editrice L’éclat di Michel Valensi e Patricia Farrazzi che inaugura un lungo e solido sodalizio editoriale – sono loro infatti a dare finalmente una casa alle sue erratiche pubblicazioni –, il testo più ambizioso e un po’ la sua summa teorica. L’originalità di fondo di Utopie realizzabili (Quodlibet 2003) e di Come vivere con gli altri senza essere né servi né padroni (a cura di Franco Bunčuga, Elèuthera 2017), che colpì anche Ivan Illich, consiste nel trovare una posizione autonoma e molto personale. Tratta dell’organizzazione della società, ma a differenza di qualsiasi analisi sociologica rinuncia a utilizzare numeri e statistiche, rigettando anzi il concetto di uomo medio. Ciò che Friedman analizza è anzitutto il linguaggio e la comunicazione, con i relativi effetti che le loro storture comportano anche in termini di città e territorio. Se ad esempio la città rappresenta l’utopia per eccellenza, «forse persino la prima utopia umana realizzata», essa allora andrà intesa come sintesi di organizzazione umana (software) e territorio (hardware) alla luce dei due concetti intimamente correlati di “gruppo critico” e “villaggio urbano”. In questi due libri correlati – uno è infatti la trasposizione a fumetti dell’altro – è leggibile in controluce una vicinanza ideologica alle posizioni del Kulturzionism di Martin Buber, Moshe Sharett e altri, linea politica e culturale più conciliante verso la minoranza araba, ma perdente nella costruzione dello Stato d’Israele.

Fax di Alessandro Mendini, spedito dopo aver ricevuto una copia di Utopie realizzabili, 2003.

Artista

A cavallo del 2000, la sua figura intellettuale così anomala e originale fu scoperta dal mondo dell’arte contemporanea, si vedano le partecipazioni di Friedman a Documenta di Kassel nel 2002 o alle Biennali d’Arte di Venezia del 2003, 2005 e 2009, su invito di curatori come Catherine David, Hans Ulrich Obrist e Daniel Birnbaum. Nel 2006 al Mart di Rovereto e proprio quest’anno nelle gallerie Minini di Milano e Brescia, Maurizio Bortolotti ha curato delle retrospettive del suo lavoro in chiave artistica analogamente a quanto fatto da Hou Hanru al MAXXI nel 2017, da Caroline Cros e altri in vari musei francesi e dei Paesi Bassi o ancora da María Inés Rodríguez al MUSAC di Léon nel 2011. Singoli artisti vanno a trovarlo per affinità o per studiarne l’opera da vicino, come Camille Henrot, Margherita Morgantin, Stefano Graziani, Emmanuele Lo Giudice e molti altri. Sulla scia di questa nuova circolazione anche la cultura architettonica ha ricominciato a interessarsi del suo lavoro e la sua opera è tornata a essere discussa, come nel 2004 quando è stato ospite della Fondazione Targetti di Firenze, quindi analizzata nei manuali, sulle riviste come nella “Domus” diretta da Stefano Boeri (2004-2007) e rimessa in mostra (ad esempio da Nader Seraj e Cyril Veillon alla Galleria Archizoom dell’EPFL di Losanna nel 2012 e in “La città nuova/oltre Sant’Elia”, curata da Marco De Michelis a Villa Olmo di Como nel 2013), dopo essere praticamente sparita negli anni del postmoderno. Anche i suoi articoli, oltre ai libri, sono stati antologizzati e pubblicati in varie lingue vedi ad esempio l’antologia Pro Domo pubblicata da Actar nel 2006 in inglese e in spagnolo. Nel 2008 il Getty Center di Los Angeles ha acquisito tutto l’archivio cartaceo di Yona Friedman, accanto ai fondi di Aldo Rossi, Bernard Rudofsky, Lebbeus Woods, Pierre Koenig etc. Di recente A&Mbookstore Edizioni di Milano ha pubblicato il volume Untitled, a cura di Maurizio Bortolotti, Jean-Baptiste Decavèle et al.

L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, Quodlibet 2011 (Fotografia di copertina di Stefano Graziani).

Fisico

Perciò, nei suoi ultimi anni Friedman, protetto dalla sua sorprendente casa-museo di Boulevard Garibaldi, ha se possibile intensificato la sua attività di conferenze, workshop, installazioni – soprattutto insieme con Jean-Baptiste Decavele –, senza rinunciare a disegnare, scrivere e realizzare brevi film d’animazione disponibili su Vimeo spesso a tema animale, in particolare ai cani – la Balkis Production è un omaggio al suo amato, ultimo cane. Uno dei suoi ultimi libri è stato L’ordine complicato. Come costruire un’immagine (Quodlibet 2011), un testo in cui affronta la fisica teorica, materia che lo ha sempre nutrito sin dai tempi di Heisenberg, dove nell’introduzione c’è un passo che ha l’aria di un testamento: «Io non conosco la realtà, ma mi sembra che la si possa affrontare solo con l’immagine. È ciò che fanno i cani, ma che può capitare di fare anche a noi. L’intera storia dell’umanità può essere rappresentata da una sequenza di immagini. Architettura: saper costruire. Non solo degli edifici: il campo è più vasto. Si parla di architettura di un romanzo, di una sinfonia, ma anche del corpo umano o del diritto romano. L’uso del termine “architettura” è frequente, in relazione a un sistema informatico. “Architettura” significa anche assenza di regole prestabilite: è essa stessa a condurre alla creazione di regole. “Architettura” implica una costruzione strutturata, una costruzione bastante a se stessa. È questo che ho cercato di fare in queste pagine. Non so se le mie proposte siano giuste o sbagliate, ma ho fatto il possibile per renderle coerenti. Una costruzione ha il dovere di esserlo».

Presentologo

Ci sarebbero ancora molte cose da raccontare su Yona, su quanto detestasse essere definito utopista o futurologo (“sono un presentologo!”), sul suo amore per sua moglie Denise Charvein che lo aiutò moltissimo specie nelle sue pubblicazioni o ancora sulle sue predilezioni, come ad esempio la città preferita che, mi disse una volta, era senza dubbio Sana’a, la martoriata capitale dello Yemen, sublime esempio di “architettura senza architetti” (Rudofsky, il suo architetto preferito) che ricorda moltissimo i suoi progetti, ricchi di semplici decorazioni. O di quella volta nello studio losangeleno di Frank Gehry, dove seminò il panico tra gli assistenti e le segretarie armeggiando il plastico di uno degli ultimi mastodontici edifici disegnati dall’architetto canadese, apostrofandolo «ma questa facciata non si muove, costa così tanto e neanche si muove, stai sbagliando tutto Frank, lo sai?», e lui, preso alla sprovvista, balbettava che no, la gente si sarebbe spaventata, l’assicurazione non avrebbe capito, insomma non era proprio possibile… «Everything is possible!» fu la risposta serafica che non ammetteva obiezioni.

Ciò che più conta è che i suoi concetti e progetti, in maggior parte ancora inattuati, al contrario delle soluzioni mainstream del passato, restano vivi e pronti all’uso come dei semi per risolvere i problemi insoluti del nostro presente e dunque, resta valida anche per lui l’antica poesia di Avraham Ben Yitzhak: «beati coloro che seminano e non raccolgono».