Montagne esili e modernità / Giovanni Lindo Ferretti, Non invano

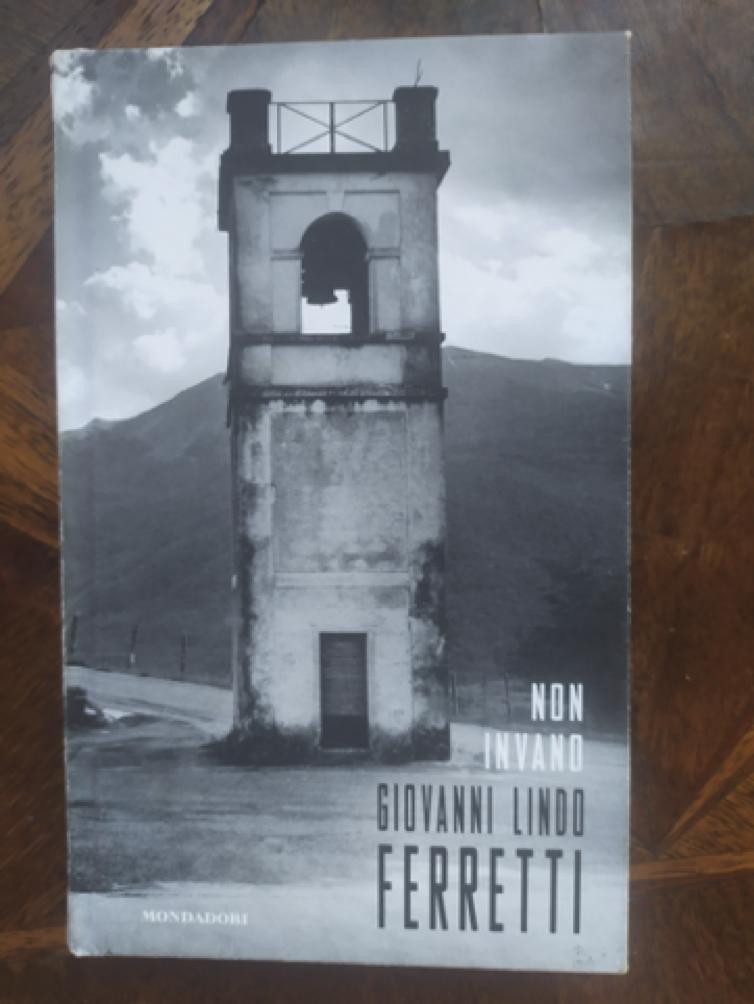

“Non è questa la vera copertina, in realtà sarebbe dovuta essere quest’altra”, dice Giovanni mentre con pudore e lieve imbarazzo, mi porge una copia del libro autografata; sul retro compare una sua foto in primo piano, mentre sotto, la copertina rigida ritrae il campanile della chiesa di Valbona.

Il pudore delle parole e dei gesti – ma anche il loro ardire – è cultura montanara, ereditata come la normalità di camminare all’alba in salita tra faggi e pietre corrose di antichi ghiacciai. Un pudore che ben conosco per averlo respirato da bambino, in involontari percorsi educativi e intere estati. Quella del peso della parola era poi sensibilità che i montanari avevano spiccata: tra adulti la parola rara, suggello dei pensieri.

Ma anche lasciando la storia, la memoria, le sue suggestioni e venendo ai nostri giorni, il peso della parola qui è ancora ben presente, deve essere così quando il paese è fatto di 60 anime tra le quali le parole necessariamente sono rade se non rare.

Così, leggendo le pagine del libro (Giovanni Lindo Ferretti, Non Invano, Mondadori 2020) ma anche camminando per le strade del paese a fine estate, la sensazione è in fondo la stessa, si avverte il filo della coerenza.

Se ne è ormai andato il grosso della villeggiatura e il paese rapidamente torna alle consuetudini, alla luce e alle facce di sempre. La legna e i funghi sullo sfondo, anche in tempo di Covid, sono poco oltre che già attendono.

C’è tempo per pensare e riflettere, per cercare di agire meglio, la prossima volta, la prossima stagione, il prossimo anno, per quello che sarà.

Non invano, per chi conosce i testi delle sue canzoni, è una conferma estesa dei temi cari a Ferretti dove lo sguardo muove dall’alto, ma con il corpo e la sensibilità che si muovono dal piano all’Alpe, vale a dire dalla civiltà urbana a paesi posti al limite dell’orizzonte esistenziale consentito, quello che la natura e il lavoro delle generazioni hanno reso possibile sugli Appennini.

Dall’Alpe dunque, ma le sue canzoni come il libro muovono anche dalla strada, in quei percorsi di andata e ritorno che se una volta erano transumanze stagionali, ora sono privilegio solo di chi ha un’altra residenza o un lavoro speso altrove.

Per quest’ultimi sono esili temporanei, quelli oggi possibili, ma che possono essere davvero tali se vissuti nelle distanze tra mondi e vite differenti:

“Risalire l’Appennino in un giorno feriale concede la percezione del collasso di una civiltà, abitarlo, permette di affinare lo sguardo sul non invano di chi ci ha preceduto ...”

Nel nostro dialetto la parola esilio non esiste.

Impossibile se la parola deriva dal latino ex sul in relazione a solum (suolo); fuori dal suolo ma che con ex partitivo diventa anche “tra il suolo”, “tra i suoli”. Di fatto per gli abitanti dell’Alpe “vivere tra i suoli”, vivere sul confine è sempre stata condizione normale, lo sfondo abituale a cui non occorreva dare un nome. La transumanza ricorrente a cucire il nord e il sud della vita vissuta, a unire il mondo mediterraneo con il continente era una necessaria conseguenza, era il corollario esistenziale che imponeva la sopravvivenza.

Una condizione di non appartenenza ed estraniamento ricorrente, questa era la vita dell’Alpe come la sensibilità di un vivere passata di generazione in generazione.

Oggi questa continuità si è spezzata irreversibilmente con le trasformazioni economiche e sociali dalla seconda metà del Novecento. Quella cultura e quella sensibilità restano residue come archeologia del presente ereditate dai racconti dei padri, intuite nell’infanzia, o da nascite avvenute fino ai primi anni settanta, quello il limite per aver colto qualcosa di quella cultura e di quella sensibilità.

Un’archeologia del presente che in forma moderna, distillata e astratta (solo perché non più legata alla sopravvivenza) prova chi come Giovanni, o come me, o come tutti quelli che per lavoro e per il possesso di una seconda casa sull’Alpe, consapevolmente avvertono la doppia condizione di vivere sui confini, in intermittenze di vite differenti.

Quando è consapevole, questa archeologia del presente, questo vivere tra i suoli due vite differenti, può essere anche una fragile scuola di vertigine (E. Cioran); è necessità di uno sguardo acuto e parche parole.

Così, nelle parole e nelle pagine Ferretti resta sempre al centro come una sorta di “metronomo” tra tesi e affermazioni, visioni ed enunciazioni sul presente dove modernità e tradizione sono due poli dialettici, a volte inconciliabili. In questo senso sono tesi e affermazioni che non vogliono proporre verità.

Così è per la tecnologia, vissuta come strumento e invasione del vivere. Cosi è per il presente quotidiano “...controllati e controllori, insonorizzati per essere sonorizzati a comando, accatastiamo e consumiamo merci, materiali ed immateriali, che decodificano la cifra del nostro vivere. Cifra ė in senso lato il numero a cui tutto riduce di cui si nutre l’Algoritmo...”.

Così per cultura e tradizione “...Il mio aiuto, la mia sola forza sta nell’essere radicato. Una famiglia, una comunità, una terra, una lingua, una religione...”. Tesi e affermazioni che si legano alla vita personale e ancora a enunciazioni sul presente. Comunque sia sono parole e pagine che non chiedono di avere ragione.

Fuori, tra le strade, nelle ultime giornate d’estate le parole stanno tornando al loro posto; del resto in montagna queste ultime hanno sempre vestito una natura essenziale, un clima primordiale.

Al circolo un’affermazione avventata da parte di un turista: di getto l’immediata risposta di Guido rivolta a tutti e a nessuno “Spetta che vagghe”.

Spetta che vagghe è espressione che in paese viene associata all’ascolto di un’affermazione ardita, un’esagerazione, una balla... non ti ascolto più invano, vado per la mia strada, per la via che già frequentavo, non mi devierai dal mio percorso.

In quell’andare c’è il distaccarsi del corpo da parole inutili. Il montanaro per ragioni ambientali è stato educato all’essenza delle cose e delle parole, quasi sempre misurate. Lo dimostra un’eccezione, quella del bere, un tempo unico svago concesso (insieme al canto corale e collettivo) in cui le parole da ebbri avevano altro scorrimento, altro volume. Ma si sa, le parole degli ubriachi sono come il carnevale... una burla, un’altra realtà, un gioco solo temporaneo.

E poi la fede che Ferretti manifesta con forza, senza timore e in un certo senso senza pudore. Le sue canzoni come le sue affermazioni non possono essere colte completamente se non partendo o arrivando alla sua fede, una fede forse “poco moderna” per citare un’espressione di un vecchio brano di Enrico Ruggeri, ma strenuamente difesa. La fede resta un suo ordito personale e già musicale prima di trovarlo nelle canzoni o nella pagina.

“Siamo nell’Avvento, il tempo che precede e prepara il Santo Natale, attimo eterno che tutto contempla, sigillato nella carne dell’uomo. Lo sa la Madre per aver detto “sia fatta la Tua volontà. Lo sa lo sposo e padre putativo. Lo sa il Precursore sfiorato nel grembo materno. Lo scoprono i Magi scrutando i cieli, emblema di un’arcaica sapienza di cui nulla resta...”

Una religiosità, quando non è visibile la fede, che attraversa e ha attraversato anche il suo rapporto con la musica: “La musica dal vivo, i concerti hanno scandito la mia vita da adulto. Ho provato a liberarmene a più riprese ma non ci sono riuscito... ritmo, melodie dinamiche, una spaziatura in cui crescere, calare, diluire e compattare... la musica che può amplificarne il senso [delle parole] ...fino a schiuderne una concretezza materica, carnale che può ferire/far male, lenire le ferite...”

Di lato, guardando dalla mia finestra, verso l’alpe e i pascoli ormai nuovamente invasi da foreste di faggio, viene possibile pensare come lì, un tempo era la fede ciò che meglio definiva i limiti esistenziali delle passate generazioni, quando quei limiti erano quotidianamente sospesi sull’invisibile. La fede, prima di essere riposta in un Dio, è stata l’affidarsi a una realtà incomprensibile.

Ma la fede in montagna non sempre arrivava in ragione della preghiera, non sempre in ragione della solitudine o in ragione del cammino, la fede non sempre arrivava...

Per questo in montagna si era, e forse si è ancora, o atei o santi.

Comunque sia, il presente è qualcosa con cui fare i conti, sempre e per tutti (Il passato è ciò che io posseggo, il presente è il tempo che mi è concesso, il futuro arriverà e mi troverà comunque impreparato...).

Il giorno dell’otto settembre è sempre stata la festa del paese. Per secoli, i giorni seguenti quasi tutte le case si sarebbero svuotate, giù verso la costa o la pianura inseguendo la fragile fortuna dei pascoli e della stagione invernale. Una diaspora ciclica di cui la transumanza autunnale era il momento malinconico del partire in attesa del ritorno di maggio.

Di quella festa, ormai molti anni fa, ho potuto intravedere gli ultimi esili fuochi, avvertire gli ultimi fragili echi grazie a una damigiana posta in piazza con il vino offerto a qualunque passante, villeggiante, sconosciuto, paesano o residente che fosse; Pietro, un amico di mio padre a fare da improvvisato cerimoniere e “oste di strada”. La mia compagna di allora (umbra di madre, siciliana per linea paterna, cresciuta a Napoli e in Liguria) ne rimase fortemente impressionata quando la prima volta mise piede in paese. Non ne abbiamo più parlato ma chissà se aveva colto che in quell’ospitalità c’era una sorta di profonda metafora e insieme di miracolo, perché il significato era che nella festa d’Otte, cioè nella festa della vita nomade – più di ogni altra fragile – tutti erano ospiti così come lo si è di questo mondo.

Ieri a Cerreto, giorno dell’otto settembre, c’è stata quella festa; o meglio c’è stata una festa che forse festa del paese non era: non tutti infatti erano invitati e qualunque festa sia stata è stata un po’ nascosta, solo per pochi. Forse è stata solo una sfortunata coincidenza o forse no, ma molti Cerretani “altrove” come me, un dubbio se lo sono posti. Dentro in realtà giace e cova un dubbio ben più grande se sull’Alpe svuotata di genti anche le tradizioni stanno diventando difese di ciò che muore, difese già un poco corrotte da sopravvivenze solitarie di cui giorno per giorno, inconsapevolmente o no, si sta smarrendo il senso.