Sulle tracce del Goofus Bird / Roma. L’ex manicomio di Santa Maria della Pietà

Nel Manuale di zoologia fantastica, Jorge Luis Borges descrive il Goofus Bird, definendolo “un uccello che costruisce il nido a rovescio e vola all’indietro, perché non gli importa del posto dove va, ma di quello dove stava”. A un nido rovesciato assomiglia la pianta del parco di Santa Maria della Pietà. O a un fiore. O, meglio ancora, alla superficie d’uno stagno in cui qualcuno ha gettato un sasso, e le cui onde concentriche si propagano fino alle rive più estreme. L’istituzione fu fondata nella metà del Cinquecento da un sacerdote e da due laici vicini a Ignazio di Loyola. Sorgeva allora nei pressi di Piazza Colonna, ed era preposta all’accoglienza dei pellegrini attesi per l’Anno Santo del 1550. Ma il progetto vero e proprio di una Città della e per la pazzia vide la luce solo agli albori del Novecento, quando si decise di edificare 27 padiglioni su 150 ettari nel quartiere di Monte Mario, accanto alla via Trionfale, nell’area di Sant’Onofrio in campagna.

Dopo due settimane di maltempo, il sole di questa domenica di maggio rende la gente molto soddisfatta. In città si parla di poco altro se non di questo cielo improvvisamente così allegro, di questo sole che splende un’ora dopo l’altra, di questi fili leggeri di vento. I romani non vedevano l’ora di uscire di casa in bermuda, ne incontro a decine mentre cerco un posto nel parcheggio della stazione di Monte Mario. M. – mio figlio – si lamenta del caldo. A. sbuffa nel sedile accanto, mi ricorda che manchiamo da queste parti da quasi sette anni: nel 2009 venivamo a correre ogni domenica tra i sentieri dell’ex manicomio. L’ultima volta lei non sapeva ancora di portare in grembo M., le avevo da poco regalato un nuovo paio di scarpe da running, abitavamo sulla via Cassia e le nostre giornate erano molto morbide e sonnolente.

Il parcheggio è invaso da mobilia abbandonata e spazzatura. Sui sedili di una vecchia auto vedo poltrire un uomo. Ha un chihuahua sul petto che grufola come un porcellino e trema come fanno tutti i cani di piccola taglia, fissando con gli occhi sporgenti il padrone addormentato. Davanti all’ingresso del parco c’è una rotonda, una donna parla a voce alta al telefono, discute animosamente con qualcuno, il tiro speciale che alita nell’aria di quello che un tempo era l’Hospitale de’ poveri forestieri et pazzi dell’Alma Città di Roma ci lambisce. Alla donna scappa una frase: “Io non c’ho tempo pe’ fa’ l’amore, figuramose pe’ anna’ a vota’”. Mia moglie e mio figlio sono già qualche metro più avanti, stabiliamo che io farò una passeggiata solitaria, mentre loro mi aspetteranno nel parco giochi.

Tra i sentieri dei giardini inselvatichiti e tra gli edifici diroccati è tutto un rimescolio di vento e di quiete, il tempo sembra bloccato in un’eterna stasi di natura. I pini enormi e prominenti assicurano un’ombra costante. Il baluginio impressionista sull’erba e sull’infinito tappeto di aghi secchi ammorbidisce la luce solare che penetra fra i rami. In uno dei primi padiglioni che incontro c’è una cosa bellissima chiamata Museo della Mente. L’ho visitato quest’inverno, per l’occasione ero stato invitato da un amico ad assistere a un concerto per contrabbasso solo. All’esterno del museo noto delle cornici colorate appese sui tronchi degli alberi, credo sia una mostra di opere d’arte, o qualcosa del genere.

Le cornici sono vuote, a guardarle mi sento invaso da una molesta sensazione di cadere in avanti, ma anche di sprofondare, come se la mia posizione di stabilità venisse meno. Mentre osservo i quadri vuoti, vengo raggiunto da un gruppo di anziani a passeggio. Uno si lamenta più degli altri per la perdita del patrimonio agroalimentare nazionale, asserisce convinto: “La Coca Cola non è più italiana, l’hanno venduta ai cinesi!”.

Raggiungo pigramente l’edificio principale dell’ex ospedale psichiatrico, la cui imponente facciata mi ricorda una reggia borbonica. Nel giardino c’è un gruppo di stranieri in ciabatte e calzoncini che oziano sulle panchine, fumano e bevono birra in bottiglia. Una voce amplificata mi assale alle orecchie, sospinta da una folata di vento. Sul lato est dell’edificio c’è un gruppo di bambini e adulti intorno a tre tavoli da campeggio imbanditi di dolci e pizzette. C’è un animatore che parla al microfono. È una festa di compleanno. La musica – “Porta in alto la mano… segui il tuo capitano… muovi a tempo il bacino… sono il Capitano Uncino!” – si mischia ai versi dei grilli e degli uccelli, al rumore che fanno gli esseri striscianti tra le foglie nel gran folto degli alberi, in quest’ora prima del tramonto in cui a nessuna creatura terrestre verrebbe in mente di combattere per la sopravvivenza, e la luce si fa palpitante, e tutto forma un’unica sostanza accogliente, un grande bacino in cui riversare la mia pace.

In una lettera ai direttori dei manicomi datata 1925, Antonin Artaud scriveva: “Sarebbe troppo facile precisare il carattere compiutamente geniale delle manifestazioni di certi pazzi, rivendichiamo semplicemente l’assoluta legittimità della loro concezione della realtà e tutte le conseguenze che ne derivano. Domattina all’ora della visita, quando senza alcun lessico tenterete di comunicare con questi uomini, possiate voi ricordare e riconoscere che nei loro confronti avete una sola superiorità: la forza”.

Poiché nell’ultima estate ho trascorso alcuni giorni in Provenza, e tra le cose notevoli che ho visitato c’è stato senz’altro il manicomio di Saint-Rémy (quello, per intenderci, in cui fu rinchiuso Van Gogh), rifletto su quanto sia mutata, nel volgere di un secolo, la collocazione urbanistica della sofferenza. Se è vero che i luoghi deputati all’internamento dei matti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento erano ancora ubicati in paesaggi meravigliosi, il che sembra intendere che il patimento assoluto dell’uomo dovesse per forza di cose accompagnarsi (e al tempo stesso opporsi) all’incanto di natura, oggi i luoghi del supplizio – penso alle carceri e agli ospedali – si relegano per lo più in zone di città e in contesti architettonici lividi e remoti. In un certo senso è come se la civiltà umana, col progresso, abbia deciso di inasprire la pena a chi si macchia del reato della deviazione (deviazione da ogni cosa, dalla buona condotta, dalla normalità di salute o da quella mentale). O, d’altra parte, abbia completamente deprezzato il valore della bellezza.

Al punto che quella sola superiorità – la forza – invocata da Artaud, la superiorità degli uomini cosiddetti normali sui pazzi, si sia trasformata in aperta brutalità, nonostante le leggi “sui manicomi e sugli alienati”, nonostante gli avanzamenti del diritto e della civiltà.

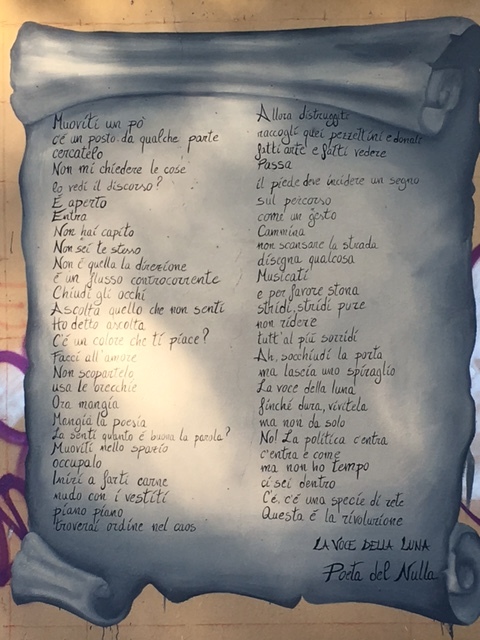

Abbandono il reticolo di sentieri asfaltati e mi incammino tra l’erba incolta. Mi sento a mio agio, scatto fotografie ed esamino i graffiti che appaiono qua e là sui muri diroccati, mi fermo a contemplare le finestre senza vetri, come un uccello che scruta nelle orbite vuote di una statua antica. C’è un cortile il cui stile riecheggia un certo fitomorfismo proprio del liberty, ai lati del cancello qualcuno ha disegnato con la vernice spray una corona e un occhio cigliato. Di fronte al cortile c’è un’area ricoperta di cemento e dominata dalla scritta Skate Kingdom. Non tanto distante, mi accosto a un murales che riproduce una pergamena, vi è incisa una poesia in cui primi versi fanno: “Muoviti un po’ / c’è un posto da qualche parte / cercatelo / Non mi chiedere le cose / lo vedi il discorso? / È aperto / Entra”. È di un autore anonimo che si firma Poeta del Nulla.

Mi guardo intorno e non vedo nessuno, non c’è nessuno oltre a me, oltre all’ombra e al profumo della vegetazione del parco. Mi sento come se mi fossi perduto. Una cosa è certa: qui non è Roma, e non è il mio tempo, e mia moglie e mio figlio non sono qui da qualche parte, ma sono da un’altra parte, e anche le sagome lontane dei runner che vedo scivolare placide tra le fronde, lungo una delle cento stradine che si diramano, appaiono e scompaiono come bolle d’acqua, si dissolvono. In lontananza, oltre il recinto, tra i fogliami incolti e sovrabbondanti, c’è un edificio che cattura la mia attenzione. È una casa diroccata con i muri dipinti di viola. È disabitata, come ogni cosa qui, e io penso al Goofus Bird che fa il nido al contrario, che vola a ritroso, che cerca il posto, che non chiede le cose, che vede il discorso.

Questa era dunque la terra su cui si aggiravano i pazzi di Roma. Ricordo di averne ammirato i ritratti eseguiti da Romolo Righetti, ricordo un particolare che mi aveva molto colpito: uomini e donne sembravano accomunati, oltre che dal destino, dalla fisionomia. E non per via della mano del ritrattista (i pittori, si sa, a volte fondono i propri personaggi con l’amalgama dello stile). Ma è come se la follia li avesse scelti e fatti incontrare, e questa fatale familiarità fosse stata conferita loro tanto dai tratti della malattia quanto dal silenzio e dallo stupore che aleggia tra questi sentieri. Fatto sta che dentro di me sento qualcosa di illimitato e glorioso, ma anche di ferocemente doloroso, qualcosa che mi capovolge continuamente l’umore, che gira come una clessidra.

E comunque vado, proseguo nel mio cammino, nella mia risalita. Sento che voglio riemergere da questa sospensione, e perciò cerco di orientarmi. Ho il desiderio improvviso di tornare da mio figlio, di toccargli la mano per sentire com’è la sua pelle, la pelle dell’unico essere umano che mi appartiene, e le cui cellule lottano incessantemente per liberarsi da questa forma di pertinenza e guadagnarsi l’estraneità che gli sarà necessaria per perdersi nel mondo, e quindi per emanciparsi da me. Pian piano, nell’aria, mi arriva leggero un coro di voci. Cantano: “Per sempre… per sempre… Alleluia… Alleluia…”. Il coro proviene dal piano terra di un edificio. Sbirciando attraverso le finestre, intravedo i coristi. È l’Hallelujah di George Friderick Handel, un brano tratto dal Messiah, un oratorio che risale alla metà del Settecento. Le voci umane si levano potentissime, formano una sontuosa volta sonora. Mi sento sommerso come una spiaggia sotto una mareggiata. Svolto l’angolo e mi rendo conto che l’edificio in questione ospita un centro di cure palliative e terapia del dolore. Il coro diventa un puro distillato di senso.

Nel parco riservato ai bambini c’è un murales con una scritta: “Io non mi lascio fregare”. Mi fermo nei pressi della recinzione e osservo i giochi. M. si insinua in un tunnel, poi riemerge e si mette a tirare calci a un pallone. Ascolto due donne che discutono nei pressi di una panchina. Una delle due dice all’altra: “’Sta città non te molla, devi paga’ er riscatto”.

Quando mi sono messo in testa di fare questi piccoli reportage, mi sono detto che è preferibile che io riferisca i fatti con quel po’ di concatenazione logica dettata dal caso, vale a dire nel verso esatto in cui essi accadono, senza attuare delle forzature stilistiche o per così dire dettate da ragioni narrative. Capita poi la volta che il caso, o la cronaca dei fatti, o il semplice flusso delle cose, risponde a un ordine che suona di per sé prodigioso. E così mi succede che mentre guardo M. che gioca nel parco, e mentre riordino con un po’ di pazienza e di perseveranza gli appunti presi durante questa breve passeggiata che qui riporto, alzo gli occhi verso le cime dei pini e ho un vero e proprio sussulto cardiaco, scorgo la più incredibile, la più mirabolante delle visioni: un gigantesco nido d’uccello, grosso come una botte da vino, che oscilla, incombendo sulla mia testa.

Allora, di colpo, questo piccolo, ennesimo reportage, diventa la cronaca della domenica in cui tra i sentieri di un ex manicomio ho forse incontrato le tracce materiali di un uccello immaginario, il nocchiero alato che vola verso i mondi scomparsi: il Goofus Bird. E ho capito che la pazzia non abita nel pensiero, ma nelle immagini. E una singola immagine può essere la lingua che crea l’istante della follia.