Il Colosseo come immagine / Monumento continuo

Un gigante in tenuta da miliardario – cravatta a pois, ghette, cilindro – afferra con mani rapaci un Colosseo che minuscoli operai tentano freneticamente di assicurare al suolo. Così il caricaturista Oliver Herford ritrae nel 1912 John Pierpont Morgan, figura emblematica dell’ascesa economica e politica degli Stati Uniti tra Otto e Novecento e dell’inestinguibile bramosia collezionistica che la accompagnò. Il Colosseo è qui in forma comica il simbolo di qualcosa che neppure la grande ricchezza di Morgan sarebbe riuscita ad acquistare: il valore storico del monumento più imponente della Roma imperiale non è quantificabile né negoziabile. Nella vignetta, l’Anfiteatro Flavio “resiste”, come cercherà di resistere, lungo tutto il corso del“secolo breve”, al fascismo e alla guerra, alle radicali trasformazioni dell’ambiente urbano circostante, alla strumentalizzazione ideologica e alla soffice metamorfosi pubblicitaria, sempre stupefacente, ostinato, ingombrante, salvo ritrovarsi infine ridotto al ruolo irrevocabile di smisurato spartitraffico con cui sopravvive nella distratta epoca contemporanea.

Oliver Herford, John Pierpont Morgan, 1912

Presenza grandiosa e insieme familiare, il Colosseo appare ai nostri giorni assai lontano dall’immagine romantica fissata dalle vedute sette-ottocentesche e poi dalle fotografie dei Fratelli Alinari: un’immensa, maestosa rovina immersa in un paesaggio bucolico in cui sono ancora del tutto assenti i segni della modernità. La realtà che il Novecento e il nostro secolo ci pongono sotto gli occhi è ben diversa: con la sua massa ciclopica e cariata, l’anfiteatro fa da sfondo monumentale a celebrazioni, cortei, viae crucis, parate militari, manifestazioni di ogni tipo, al traffico e al disordine di tutti i giorni, presenza di volta in volta malinconica, eroica, incomprensibile, cui la città rimane indifferente. In un lavoro fotografico di Luca Maria Patella del 1966, Sciarpa e Colosseo , la massa annerita del monumento è compressa e rimpicciolita nell’inquadratura dell’obiettivo fisheye presa a brevissima distanza dal suolo: con un vertiginoso capovolgimento di proporzioni, il primo piano è occupato da un’incongrua sciarpa a righe poggiata sull’asfalto e poi da una grande freccia direzionale bianca, perentoria come in un diagramma scientifico; più in là le automobili passano in corsa trasformandosi in scie luminose. L’immagine, episodio di una più ampia serie di lavori fotografici di natura concettuale realizzati da Patella nelle strade di Roma, mostra del monumento l’esistenza residuale e inspiegabile nel paesaggio urbano, il suo scivolamento irreversibile verso le retrovie della percezione, facendone l’oggetto di una riflessione sulla struttura della temporalità, sulla relazione tra segni e referenti, sull’ellittica e instabile narrazione che da essi può sorgere.

Luca Maria Patella, Sciarpa e Colosseo, 1966.

Una posizione marginale momentaneamente contraddetta da pochi, minori episodi: qualche contestazione più rumorosa del solito, più spesso ancora veri o falsi aspiranti suicidi e personaggi in cerca di notorietà che scelgono l’anfiteatro come improvvisato e magniloquente palcoscenico, come garanzia di visibilità pubblica. Proprio a queste imprese, divenute parte del folklore popolare e più volte emulate, si ispirerà Pier Paolo Pasolini nel suo cortometraggio La Terra vista dalla Luna (episodio del film Le streghe, 1967), dove la protagonista dell’episodio, la sfortunata Assurdina Caì interpretata da Silvana Mangano, trova proprio al Colosseo una morte imprevista e grottesca – una buccia di banana lasciata cadere da due “turisti” dalle fattezze caricaturali – al culmine di una finta protesta organizzata dal marito Ciancicato Miao (Totò) e suo figlio Baciù (Ninetto Davoli). L’apologo pasoliniano, con la sua stralunata comicità, i colori acidi e consapevolmente pop, l’omaggio alla comicità del cinema muto, fissa in forma tragicomica l’immagine di un Colosseo conteso tra punti di vista contraddittori, tra cinismo e omaggio superficiale, tra reverenza e sberleffo, insieme monumento illustre e specchio di un quotidiano contradditorio e intrattabile.

Fotogramma da La Terra vista dalla Luna, di Pier Paolo Pasolini, episodio del film Le streghe (1967)

Il Colosseo che i romani intravedono oggi dai finestrini di automobili e torpedoni è un monumento in perenne restauro, circondato da banchetti di souvenir e dagli immancabili “centurioni”, che della romanità ripropongono ai turisti una versione vernacolare ispirata al genere cinematografico peplum, un’allusione complice in cui affiora la disposizione fondamentalmente ironica con cui la tarda modernità guarda tanto al passato classico che alla sua fortuna moderna.

Nel 1959, l’obiettivo di Henri Cartier-Bresson aveva già colto nei gesti ripetitivi con cui le guide turistiche, album fotografico alla mano, illustravano le vicende del monumento “com’è e com’era”, questa medesima dinamica di sovrapposizioni e ritorni, di dubbio idealismo e di manipolazione, di mobile fedeltà storica e di tendenziosa immaginazione, che innerva la vita postuma dell’antico nell’epoca della cultura di massa. Lo sguardo impertinente del fotografo riunisce, “monta” in uno dei suoi tipici tableaux istantanei le componenti di questa relazione: luogo, sguardo, discorso, immagine “reale” e immagine mitica, storia e invenzione . Con inconfondibile umorismo, Cartier-Bresson evoca attraverso una sottile mise en abyme la duplice vita del Colosseo, il suo carattere favoloso e concreto al tempo stesso, con l’eco sottile che riverbera tra “riproduzioni” miniaturizzate, il fuori scala del monumento e lo sguardo malizioso della guida che convoca il fotografo, e tutti noi, come muti testimoni.

Henri Cartier-Bresson, Rome, 1959

Alla medesima umanità casuale e ai suoi inalterabili riti Martin Parr ha dedicato una serie di fotografie in cui gesti, oggetti, abiti, espressioni, si connettono in un ritratto antropologicamente fedele del valore d’uso dell’anfiteatro nel nostro tempo: in uno scatto, Colosseum (2005), il berretto di un turista sembra riflettere, riportato alla dimensione di un oggetto banale, il motivo dell’arco classico di cui l’Anfiteatro Flavio è l’espressione architettonica più grandiosa: “Roma”, come recita l’etichetta, collassa nel rapido brivido di un riconoscimento e di una simultanea diminuzione alla scala inoffensiva del mero consumo. È un vero e proprio conflitto tra regimi simbolici quello che propone in forma icastica la fotografia di Parr: un conflitto – come ha scritto Guido Mazzoni nel suo I destini generali – tra il regime della serietà, della storicità, della permanenza, da un lato, e quello “ludico, irresponsabile e anarchico”, ritagliato sulle aspettative e i supposti bisogni del turista-consumatore, dall’altro, da cui quest’ultimo esce vincitore sino al punto di poter comprimere la storia, apparentemente senza scarti, nell’eterno, affascinante presente scandito dalle suggestioni pubblicitarie. La forma di vita contemporanea sembra presupporre in effetti “una vita interiore fatta di segmenti eterogenei che convivono o che si succedono a brevissima distanza”, una “blanda schizofrenia” che rappresenta “l’equivalente psichico del consumo in quanto forma di vita e modo di essere nel mondo”, una condizione di cui il turismo finisce per rappresentare uno dei momenti più rivelatori.

Martin Parr, Colosseum, 2005

Nel punto più basso di questa discesa agli inferi dell’età contemporanea, il Colosseo perde peso, la sua sostanza storica si incrina, il suo valore evapora. Ciò che resta è poco più di un’immagine stereotipica, un simulacro da cui gli effetti di luce notturni cercano di estrarre un’ultima stilla di meraviglia. Come a un vecchio guitto cui non è risparmiata l’ultima umiliazione dei fischi a scena aperta, Ai Wei Wei gli rivolge così un feroce middle finger in Study of Perspective. Colosseum, Rome, Italy (1995-2011) , un gesto volgare in cui si combinano lo sberleffo alla falsa autorità, la volontà dell’artista di scandalizzare a tutti i costi e il suo desiderio di riconoscimento. È un’ambiguità non sanabile, non negoziabile: essa riflette la generale corrosione nella nostra epoca dell’idea stessa di classico e della fiducia nella permanenza culturale, ideali di cui l’Anfiteatro Flavio è sembrato per più di un millennio una delle più illustri incarnazioni.

Ai Weiwei, Study of Perspective. Colosseum, Rome, Italy, 1995-2011

Con ben altre ambizioni poetiche ed espressive il primo Novecento aveva guardato al Colosseo, alla sua materialità, ai suoi aspetti storici e simbolici. Se è vero che la sua immagine, tra anni Venti e Quaranta, appare inscindibile da quella costruita dal regime fascista e dalla narrativa di una “romanità” non solo restaurata ma assunta retoricamente come dimensione più autentica, destinale, dell’Italia littoria e in particolare della sua capitale – quella “terza Roma”che Mussolini, in un famoso discorso del 1925, aveva visto prendere la forma di una città “vasta, ordinata, potente” in cui i “ monumenti millenari” avrebbero dovuto “giganteggiare nella necessaria solitudine”– la pratica artistica, e la pittura anzitutto, prima ancora che questa valenza eminentemente politica ha spesso reinterpretato in forme originali la natura composita del suo lascito culturale, rinnovando l’ininterrotta fascinazione depositata nella memoria visiva europea sin dal Rinascimento in forme che iniettano nel cliché secolare della veduta nuovi piani espressivi e formali.

Francesco Menzio, Roma, il Colosseo, 1924

Un esempio di questa nuova sensibilità è un dipinto – Roma, il Colosseo (1924) – del giovane Francesco Menzio, in cui l’anfiteatro si presenta in un’atmosfera sospesa, dagli espliciti riferimenti alla cultura artistica del tempo– de Chirico, il suo maestro Casorati, più a distanza Carrà– tradotti in un idioma singolare e indefinibile, dove l’osservazione diretta si stempera in una composizione dal cromatismo pastoso e dall’andamento trasognato. Il “ragazzaccio duro, ironico e refrattario: tutto difese e ripulse”, come lo definì Giacomo Debenedetti, trasforma qui la maestosa rovina nel luogo dei giochi di un’infanzia incantata e immemore, dove l’antichità diventa quinta teatrale e il tempo storico si arresta in una sospensione malinconica: un interminabile meriggio in cui la Storia si rattrappisce, si arresta, come ripiegandosi in una sorta di monologo intimo e allusivo.

A questa declinazione intimista e statica fa contrasto pochi anni dopo la vorticosa visione aerea evocata da Tato (Guglielmo Sansoni) in un quadro del 1930 intitolato Sorvolando in spirale il Colosseo (Spiralata). Si tratta di un esempio eloquente di quella nuova tendenza del futurismo, emersa negli anni Venti e quindi teorizzata nel Manifesto dell’Aeropittura futurista (1929), che estendeva il mito meccanico delle origini – e l’accento sulla simultaneità dinamica generatrice di nuove forme di percezione spaziotemporale – al punto di vista dell’aeroplano, quella “visione dall’alto” in cui convergevano e si combinavano al tempo stesso miti modernisti, ricerca di nuove forme di rappresentazione, fascinazione tecnologica, volontà di conoscenza e di dominio. Come avrebbe scritto Walter Benjamin, “il punto di vista migliore per cogliere schiere di migliaia di uomini è la prospettiva aerea”.

Tato, Sorvolando in spirale il Colosseo (Spiralata), 1930

Il mito dannunziano del volo si univa d’altro canto in quegli stessi anni allo sviluppo dell’aviazione in senso tecnico-militare e propagandistico voluto del regime fascista, un programma di cui le imprese di Italo Balbo – come la Crociera aerea transatlantica del 1929 – furono tra le manifestazioni più appariscenti. Se il Manifesto, che si apriva celebrando “le prospettive mutevoli del volo” annotando poi che “il pittore non può osservare e dipingere che partecipando alla loro stessa velocità”, si limitava a fornire solo indicazioni poetiche essenziali, l’interpretazione di Tato, in cui l’aeroplano e il paesaggio osservato in volo conservano una piena leggibilità figurativa, rivela più che altro il suo debito con la fotografia aerea. Si tratta di una forma di “documentarismo aeronautico”, come è stato definito,che sembra ridimensionare le aspirazioni cosmiche del Manifesto (“Il Colosseo visto a 3000 metri da un aviatore che plana a spirale, muta di forma e di dimensione ad ogni istante e ingrossa successivamente tutte le facce del suo volume nel mostrarle”) e si traduce, qui e in altri lavori dell’artista, nella combinazione tra precisione topografica e trascrizione grafica della traiettoria, la “spiralata” appunto, descritta dall’apparecchio in volo.

Se il rudere della Meta sudans appare ancora in piedi (sarà demolito nel 1933, durante i lavori per la costruzione della via dei Trionfi), già si profila nel quadro di Tato il tracciato rettilineo della via dell’Impero, aperta nel 1932, decennale della marcia su Roma, dopo il radicale sventramento dell’antico quartiere Alessandrino. L’apertura dello spettacolare “stradone” – su cui, per l’inaugurazione ufficiale il 28 ottobre, Mussolini sfilò addirittura a cavallo – e lo spianamento della collina della Velia, oltre a costituire uno degli interventi urbanistici più traumatici del ventennio fascista, ebbero come conseguenza una radicale alterazione della visibilità del Colosseo, ora connesso otticamente a piazza Venezia da un grande ed enfatico vuoto. […]

Cerimonia di inaugurazione, Benito Mussolini sfila su via dell’Impero, 28 ottobre 1932

La via dell’Impero e il punto di vista che essa offre su un Colosseo ormai trasformato in quinta scenica sono motivi ricorrenti nella immagini propagandistiche e nella pubblicistica degli anni Trenta; li si ritrova ad esempio nelle copertine dei giornali popolari, come nella“Domenica del Corriere” del 15 maggio 1938 , in cui Achille Beltrame rievoca con consumato mestiere la melodrammatica parata notturna in onore di Adolf Hitler in visita a Roma, con grandi bracieri ardenti disposti lungo il percorso e l’Anfiteatro Flavio avvolto dai bagliori rossi di una improbabile Walpurgisnacht sulle rive del Tevere. […]

La Domenica del Corriere, copertina, 15 maggio 1938

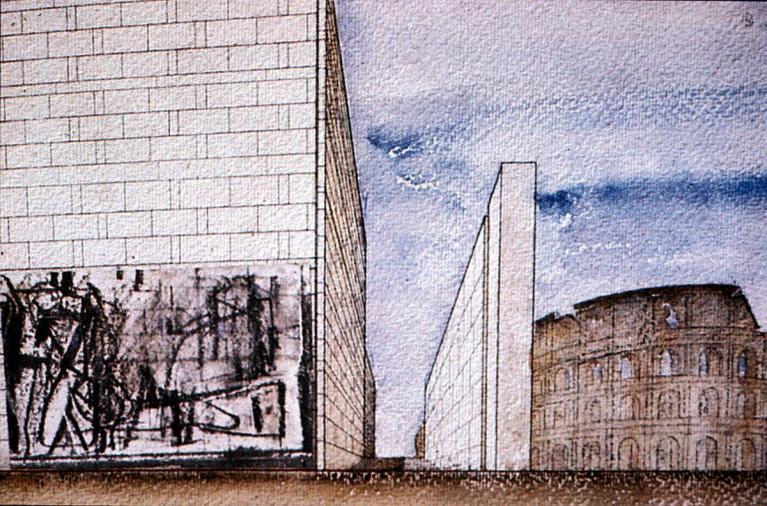

Nello spazio vuoto e informe su via dell’Impero, tra la medioevale Torre dei Conti, il fianco della Basilica di Massenzio e il Colosseo, il piano redatto dalla massima autorità architettonica del regime, Marcello Piacentini, aveva individuato l’area destinata al Palazzo del Littorio, sede centrale del Partito Nazionale Fascista e suo edificio massimamente emblematico. Bandito nel 1934, il concorso architettonico, nonostante le molte e prestigiose partecipazioni, non ebbe tuttavia alcun seguito. Nello stesso luogo, baricentro dell’itinerario monumentale che dal Foro di Enrico Del Debbio, a nord, avrebbe condotto al sito dell’E42 progettato da Piacentini sul margine sud-ovest della città, fu progettato a partire dal 1938 uno dei più ambiziosi progetti di Giuseppe Terragni, il Danteum, edificio che avrebbe dovuto nelle intenzioni dei suoi promotori configurarsi come un “tempio”, un organismo architettonico che attraverso le sue proporzioni e le sue articolazioni interne sarebbe stato in grado di tradurre il significato profondo della Commedia, dando a chi ne avesse percorso gli spazi una sensazione di isolamento contemplativo attraverso il quale entrare in relazione con l’ordine immutabile della Storia. Non più costruito a causa del sopraggiungere della guerra, e noto solo attraverso modelli e disegni, il Danteum è un banco di verifica della congiuntura culturale dell’Italia negli anni trenta, in cui si affrontano visioni contrapposte sull’architettura, sul rapporto tra eredità storica e modernità. In uno schizzo acquerellato, il rapporto tra antico e moderno, immediatamente proposto nell’accostamento visivo col Colosseo, dichiara l’ambizione di Terragni di fornire una risposta agli interrogativi sul ruolo di artisti e intellettuali, sulla loro relazione con la tradizione e il potere, e in definitiva di accreditare una terapia (“mediterranea” e fascista) in grado di sanare l’interruzione traumatica della continuità classico-umanistica.

Giuseppe Terragni, Progetto per il Danteum, 1938

Del tutto diverse sono le risposte che a questi interrogativi fornisce tra anni Venti e Trenta il gruppo della “scuola romana” composto da Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Scipione, artisti uniti da una comune sensibilità espressionista e dall’opposizione alle tendenze classiciste incarnate dal movimento Novecento. Il Colosseo di Scipione (1931) , ad esempio, una delle ultime opere realizzate dal pittore marchigiano, abolisce ogni assialità scenografica, scegliendo un punto di vista eccentrico, il parco del Monte Oppio, da cui l’anfiteatro emerge come una forma erratica priva di reale spessore. Il paesaggio in cui appare immersa è appena abbozzato, l’atmosfera densa e luminescente resa con “lacche accese e squillanti” che trascolorano dal bruno all’arancio al giallo oro, una luce tipica della pittura di Scipione, quella “del tramonto, serale, e poi notturna, una luce inquieta cupa misteriosa, fascinosa”, come la chiamò Antonietta Raphaël, che imbeve una città rimasta, nonostante tutto, “misteriosa, dolce, sensuale e religiosa insieme”. […]

Scipione, Il Colosseo, 1931ca.

Scipione, Il Colosseo, 1931ca.

L’artista americano Peter Blume ha offerto un bilancio feroce e politicamente lucido delle ambizioni mussoliniane e dell’incessante martellamento della retorica fascista intorno alle radici “romane”. Eternal City (1934-37), realizzato al ritorno da un soggiorno in Italia, è una complessa allegoria della condizione del paese sotto il regime, in cui mendicanti e camicie nere dall’aria turpe, architetture classiche e rinascimentali, rovine e frammenti di sculture, appaiono liberamente assemblati in un paesaggio che mette assieme descrizione realista e visionarietà surrealista. Sullo sfondo, la folla si scaglia su un gruppo di militi a cavallo, mentre un drappello di soldati sembra sul punto di ammutinarsi; al centro della scena, come sbucata dai sotterranei del Colosseo pieni di gente in fuga, e di fronte a un’edicola in cui appare Cristo come Uomo di dolori, si staglia la testa di Mussolini, trasformata in un malevolo jack-in-the-box, un pupazzo a molla con gli occhi strabuzzati e l’acceso colorito verde, trasposizione sinistra e caricaturale dei tanti ritratti celebrativi del Duce disseminati nell’Italia di quegli anni.

Peter Blume, Eternal City, 1934-1937.

Nel clima dell’immediato dopoguerra, negli anni della ricostruzione e poi del boom economico, della conquista del “benessere diffuso” e della diffusione della cultura di massa, caduta repentinamente l’esaltazione propagandistica della romanità, il Colosseo viene retrocesso in fretta nella percezione collettiva a una condizione desensibilizzata sia in senso culturale che politico. Il suo profilo, utilizzato in infinite varianti su guide, cartoline e brochure turistiche, è solo occasionalmente oggetto dell’attenzione degli artisti: è come se, crollata la sua autorità di exemplum obbligatorio, il monumento avesse riacquistato una sua tormentata fragilità, una qualità esistenziale che lo rendeva al tempo stesso troppo familiare e troppo remoto. Così sembra vederlo ad esempio Giovanni Stradone, che ne dipinge varie versioni, tra cui Colosseo al tramonto (1948) , un piccolo dipinto su tavola – parte della “Collezione Roma” promossa da Cesare Zavattini tra 1946 e ’48 – dove la sagoma dell’anfiteatro appare dissolta nel drammatico trattamento cromatico di evidente ascendenza espressionista e il gesto affannoso del pennello che modella lo spessore del colore conferisce all’immagine una compattezza allucinatoria.

Ben più radicale, tanto per il senso materico che per i suoi forti accenti esistenzialisti,appare la maniera di William Congdon – un artista formatosi a New York negli anni Quaranta nell’atmosfera dell’abstract expressionism e in seguito stabilitosi in Italia –, che nel 1951 dipinge il Colosseo in due versioni caratterizzate da uno spesso impasto materico dai toni cupi e terrosi. Una di queste, Colosseum 2, unisce la sommaria veduta della città che si intravede sullo sfondo a un drammatico scorcio dell’interno dell’anfiteatro, con le gradinate in rovina che sprofondano verso il basso, e in cui l’artista, come si legge in una sua lettera del 1953, “bears all the conflict in him and weaves it in and out of the crumbling arches”. L’immagine evoca una voragine insieme geologica e storica che minaccia di inghiottire il mondo abitato, una visione escatologica che richiama quella age of anxiety delineata da W. H. Auden in un suo poema del 1947, l’angosciata epoca postatomica in cui i vecchi riferimenti appaiono crollati e gli uomini si aggirano sperduti in un paesaggio irriconoscibile.

William Congdon, The Colosseum, 1951

Negli anni Sessanta, per la generazione di artisti più giovani,il Colosseo non manifesta più questa lancinante intensità storica ed esistenziale, ma diventa di volta in volta un’immagine manipolabile e replicabile, un’icona da riutilizzare in ogni medium, dal disegno alla pittura alla fotografia, un segno grafico di immediata riconoscibilità. “C’è alle nostre spalle una civiltà splendida, fatta di levità umana; c’è l’Apollo di Veio, ci sono gli ectoplasmi classici, la grande bellezza greca. Ma bisogna distruggerla volontariamente, in modo che non ne rimanga neppure il ricordo. Bisognerebbe abbattere il Colosseo e rifarlo uguale, ma di plastica. Dobbiamo vivere e conoscere solo questo mare atono di oggetti che ci circondano”, dirà Goffredo Parise in un’intervista ad Andrea Barbato uscita su «L’Espresso» nel 1965 [Cortellessa 2017]. È il decennio della pop art, dell’esplosione della cultura giovanile, del trionfo della forma di vita consumista, dell’immersione ottimistica nel presente.

L’atmosfera è cambiata, all'angoscia succede il distacco ironico, il gioco, la citazione. Colosseo rosso dipinto da Domenico Gnoli nel 1960, qualche anno prima quindi delle sue opere più famose, appare come l’antitesi di quello di Congdon: un oggetto dipinto a memoria, privo di atmosfera, ridotto a una sagoma appiattita definita soltanto da sottili linee graffite. Nessuna allusione esistenziale, nessun “io”. Il grande monumento si è ritratto in una regione indefinibile, in quel territorio liminare, tra sogno e infanzia, che era stato frequentato da de Chirico, dai surrealisti, da Klee in particolare. Non è più qui evidentemente il rapporto, o ilconflitto, tra antico e moderno, tra storia collettiva e destino individuale, a interessare il pittore. La materia opaca a base sabbiosa, che riprende, raffreddandole, le hautes pâtes informa lidi Dubuffet, le stesse variazioni di toni rossi, hanno l’effetto di distanziare l’immagine familiare del monumento, di renderla generica: questa è forse l’immagine di un anfiteatro, ma non quella del Colosseo in rovina.

Domenico Gnoli, Colosseo rosso, 1960

Decisamente più netta è la cesura avvertibile in una serie di opere realizzate da Renato Mambor tra 1965 e ’66 col motivo ricorrente del Colosseo, in cui l’artista – uno dei protagonisti della “scuola di piazza del Popolo” e della corrente pop romana –costruisce un originale “vocabolario iconico” disponendo sulla tela grezza immagini ricalcate da riviste e giornali, ridotte al puro contorno e campite in un unico colore. Le figure appaiono designificate, private di nessi logici, di legami spaziali o temporali, espressivamente inerti come elementi di un rebus. Sono“ciò che rimane dell’oggetto privato di ogni attributo storico della sua apprensione visiva”, ridotto a puro elemento grafico. In questo universo figurativo denaturalizzato e destoricizzato – che unisce l’acutezza psicolinguistica dell’opera di Magritte, l’impersonalità e la capacità di radicale semplificazione della pop art americana e una riflessione di taglio semiologico sui rapporti tra immagine e parola – un’opera come Colosseo e farfalla (1966) propone un accostamento incongruo e fuori scala che mette ironicamente in tensione le “qualità” dei referenti delle due icone (pesantezza/leggerezza, durevole/effimero, minerale/animale, ecc.).

Renato Mambor, Colosseo e Farfalla, 1966

Renato Mambor, Colosseo e Farfalla, 1966

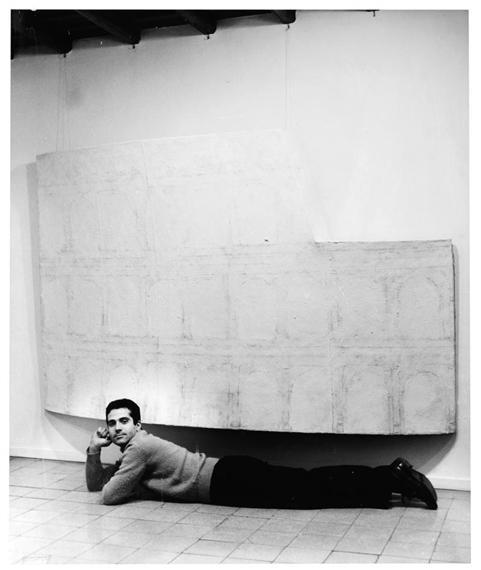

Ancora diversa è la concezione del Colosseo che Pino Pascali espone in occasione della sua prima mostra personale a Roma, alla galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, nel gennaio 1965. Con quest’opera, pensata per essere sia poggiata a terra che sospesa a parete, l’artista trasforma l’immagine dell’anfiteatro in un “oggetto” banale, in un pezzo di arredo decontestualizzato – allo stesso modo, si potrebbe dire, con cui il monumento antico manifesta il paradosso della sua sopravvivenza nella città moderna – e gioca al tempo stesso sulla sua duplice natura di “quadro” e di “oggetto”, di icona e di attrezzo di scena. Introducendo la mostra Cesare Vivaldi notava tuttavia come i “miti” italiani usati da Pascali con gusto ironico e demistificante esigessero anche di essere “presi sul serio, per quel che valgono e contano realmente sotto la patina del luogo comune”; il Colosseo o gli altri accenni all’antico che compaiono nella sua opera degli stessi anni sono dunque “una satira della romanità di cartapesta, ma anche un omaggio ironico-commosso a un passato, a una tradizione non facilmente sopprimibili”. Oltre l’ironia, Pascali coglie insomma col suo Colosseo dalla superficie porosa simile a quella del travertino anche un potenziale diverso, una capacità di simbolizzare, oltre un impossibile recupero del passatoe il sentimento malinconico del tempo – una lezione che Pascali aveva ripreso da de Chirico –, la discontinuità e l’ambivalenza che abitano ogni memoria, e lo scadimento che a quest’ultima tocca inevitabilmente nell’epoca del trionfo della merce.

Pino Pascali con l'opera Colosseo, 1964

Per reagire alla condizione distopica del monumento, alla sua incurabile alienazione, alla sua intransitiva singolarità e insieme alla sua ostinata forza di attrazione, il gruppo di architetti “radicali” Superstudio proporrà nel 1969 una soluzione aggressivamente iconoclasta: edificare “sul” Colosseo un grande edificio moderno, un massiccio albergo dalla impareggiabile location. Con Monumento continuo (Grand Hotel Colosseo), 1969, il cerchio aperto con le vedute rinascimentali sembra chiudersi: restituire alla città il suo monumento antico più famoso non potrà che comportare una appropriazione integrale, ancorché paradossale, dei suoi resti e la loro riconversione a un ritrovato valore d’uso.

Superstudio, Monumento continuo (Grand Hotel Colosseo), 1969

La città sembra oggi aver definitivamente voltato le spalle al suo monumento simbolo: non più oggetto di passioni e di polemiche, l’Anfiteatro Flavio sopravvive sulla soglia della coscienza collettiva. Se i suoi meriti turistici sembrano almeno soddisfare la vigente religione del ritorno economico, impresa assai più difficile appare riattivare il suo opacizzato valore culturale, la sua preminenza simbolica. Una soluzione potrebbe essere quella immaginata da Huang Yong Ping nel suo Colosseum (2007), un fedele modello in scala realizzato in ceramica: abbandonare di nuovo l’anfiteatro agli elementi atmosferici, rinunciare alla manutenzione accettando il suo inevitabile disfacimento, lasciarlo invadere da piante e rampicanti, vederlo poco a poco scomparire. Ma forse più che a storici dell’arte, urbanisti, archeologi, fotografi, artisti, per trovare una soluzione dovremmo rivolgerci oggi agli unici che sembrino prendere sul serio il Colosseo, che ne soppesano il valore su una scala non banalmente strumentale: i militanti islamici dell’ISIS. I loro video di propaganda – messaggi pseudoprofetici in cui la bandiera nera sventola già sulle rovine incendiate dell’Anfiteatro Flavio – rappresentano di fatto, sia pure nella loro truculenta prevedibilità, un capitolo del tutto nuovo della fortuna visiva del monumento, il primo in cui esso appaia davvero visto “dal di fuori”, dall’esterno della tradizione occidentale, come simbolo da abbattere anziché da proteggere.

Lo chiamavano Jeeg Robot, film still, 2016

Lo chiamavano Jeeg Robot, film still, 2016

Certo non basteranno a difendere il Colosseo dalla sua inesorabile consunzione i soldati armati che vigilano giorno e notte nei suoi pressi, e neppure il ladruncolo di periferia trasformato in “supereroe” che nel finale di Lo chiamavano Jeeg Robot (2016), assunta finalmente la sua nuova identità, sorveglia la città dalla sommità del suo anello più alto. Occorrerà qualcosa di diverso, un nuovo pensiero, una nuova visione e, più di tutto, un diverso patto tra durata storica e il nostro sempre-presente, perché il grande anfiteatro continui a testimoniare silenziosamente la sua ancora inimmaginabile dopovita.

[Versione abbreviata e senza note del saggio apparso in Colosseo. Un’icona, catalogo della mostra a cura di Rossella Rea, Serena Romano, Riccardo Santangeli Valenzani (Roma, Colosseo, 8 marzo 2017 - 7 gennaio 2018), Electa, Milano 2017, pp. 308-325].