A Palazzo Reale fino al 24 giugno / Dürer e le signore rifatte

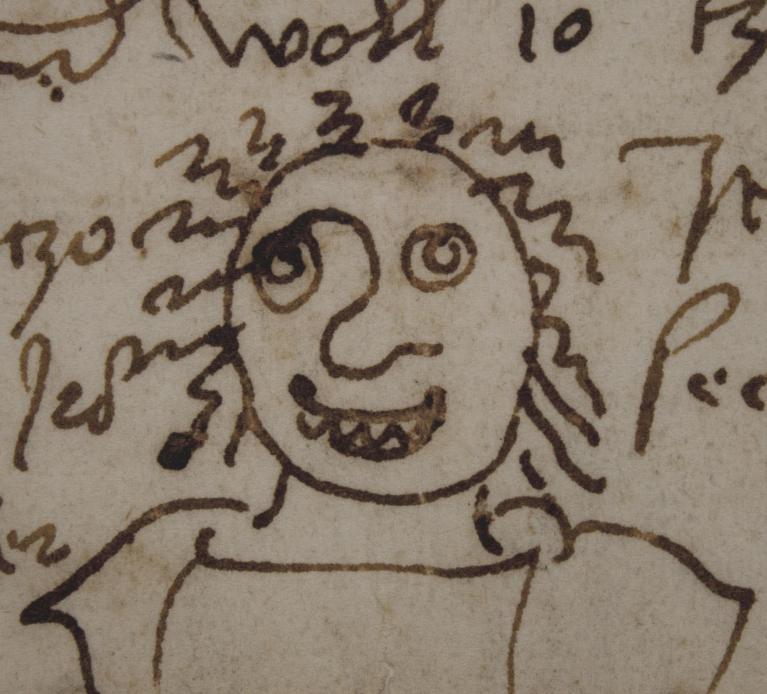

Albrecht Dürer, caricatura di una donna in una lettera indirizzata a Willibald Pirckheimer, 8 Settembre 1506. Penna e inchiostro. Norimberga, Stadtbibliothek.

Brutto? No, sgraziato! Nella caricatura disegnata da Albrecht Dürer in una lettera indirizzata all’umanista Willibald Pirckheimer, il sorriso idiota e sgangherato di una donna si fa largo tra le parole con lo stesso tratto sciolto e sicuro usato per scrivere. In molti altri disegni, xilografie, incisioni a puntasecca e ad acquaforte esposte nella mostra milanese Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia in corso a Palazzo Reale (fino al 24 giugno), lo stesso tratto svolge elegantemente le grazie delle lettere oppure delinea figure e ornamenti prolungando e aggrovigliando lo svolazzo, sdoppiando il viticcio (Henri Focillon, Albrecht Dürer, Milano, 2004, p.16).

Albrecht Dürer, Grande Passione, 1496-1511. Xilografia in 11 fogli, dettaglio del foglio Seppellimento. Schweinfurt, Collezione Schӓfer.

Lo fa con una pendolarità tra grazia e disgrazia, per comprendere la singolarità della quale può essere utile assistere alla proiezione del film Phantom thread – nella versione italiana Il filo nascosto – scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Il film è dedicato al sarto britannico degli anni Cinquanta Reynolds Woodcock, personaggio d’invenzione ispirato alla vita dello stilista spagnolo Cristobal Balenciaga Eizaguirre. Visito la mostra dopo aver visto il film nel primo pomeriggio, in un cinema del centro affollato da signore avvizzite e rifatte dalla chirurgia plastica nel modo peggiore: visi grotteschi e sgraziati come quello disegnato da Dürer nella lettera indirizzata a Pirckheimer.

Albrecht Dürer, Adorazione dei magi, 1504. Olio su tavola. Firenze Galleria delle Statue e delle Pitture.

La mostra è dedicata all’influenza esercitata dallo stile all’antica dell’arte rinascimentale sulla cultura visiva della Germania del sud, verso la fine del Quattrocento. Nello scambio culturale e artistico tra il sud della Germania e il nord dell’Italia Dürer ebbe un ruolo di primo piano. L’artista soggiornò a Venezia dove studiò alcune opere che lo ispirarono, tra queste Il Trionfo della Fede di Tiziano Vecellio stampato nel 1517, modello compositivo al quale Dürer s’ispirò per la realizzazione dei fogli a stampa xilografica della serie Il grande carro trionfale dell’imperatore Massimiliano I. In queste xilografie le grazie delle lettere si separano dai segni alfabetici per volteggiare nel cielo come le nuvole vaganti disegnate da Vecellio nel suo Trionfo. A dispetto del primato della parola sull’immagine rivendicato da Martin Lutero, questi decori alfabetici si prendono la libertà di andare a spasso da soli rivendicando il diritto di costituirsi come immagini indipendenti dalla parola, penso tra me e me ammirando le bellissime xilografie. Ciò che colpisce in queste opere è la scioltezza del gesto che con grazia e quindi con naturalezza e apparente noncuranza lascia una traccia.

Tiziano Vecellio, Il Trionfo della Fede, 1517 (edizione francese post 1543). Xilografia in 5 fogli. Staatliche Museen, Berlino - Albrecht Dürer Il grande carro trionfale dell’imperatore Massimiliano I, 1522. Xilografia in 8 fogli. Schweinfurt, Collezione Schӓfer – Paolo Poce, fotografia dell’allestimento della sala 2 – Geometria, misura, architettura con i fogli a stampa xilografica della serie Il grande carro trionfale dell’imperatore Massimiliano I.

Tiziano Vecellio, Il Trionfo della Fede, 1517 (edizione francese post 1543). Xilografia in 5 fogli. Staatliche Museen, Berlino - Albrecht Dürer Il grande carro trionfale dell’imperatore Massimiliano I, 1522. Xilografia in 8 fogli. Schweinfurt, Collezione Schӓfer – Paolo Poce, fotografia dell’allestimento della sala 2 – Geometria, misura, architettura con i fogli a stampa xilografica della serie Il grande carro trionfale dell’imperatore Massimiliano I.

Giorgio Vasari sviluppò il concetto di grazia nelle arti visive applicando a queste quello elaborato da Baldesar Castiglione in Il libro del Cortegiano, un manuale sul galateo di corte pubblicato nel 1524. In questo testo che istruisce sulle buone maniere, la grazia è il fare bene con disinvoltura, senza apparente sforzo e affanno. Il tema è trattato in modo esauriente da Anthony Blunt nel saggio Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo (Torino, 2001). Considerando che il termine “grazia” può essere riferito anche al filetto che termina di testa e di piede i singoli caratteri della scrittura alfabetica, per omonimia torno con la mente al film di Anderson.

Nel titolo del film le grazie dei caratteri si sviluppano sinuosamente sulla superficie dello schermo in volteggi simili a quelli incisi da Dürer. A causa delle grazie nel titolo e della parentela semantica oltre che fonetica tra il termine “grazie”, riferito ai decori dei caratteri alfabetici, e al termine “grazia”, riferito alla benevolenza di Dio, ora, qui, davanti al volteggiare e vagare xilografico della linea, nella mia mente si saldano tra loro immagini, parole e concetti in un modo che non sarebbe stato possibile altrimenti.

Albrecht Dürer, frontespizio del ciclo composto da 15 xilografie Die heimlich offenbarung iohannis, 1498. Xilografia. Monaco, Staatliche Graphische Sammlung - Titolo del film Phantom thread scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, 2017.

Il film di Anderson racconta della grazia e dell’eleganza con la quale spesso viene confusa, anche dallo stesso Castiglione: “quelli [uomini], che hanno in sé grazia ed eleganzia nella pronunzia e son tenuti communemente per boni e significativi”. Grazia ed eleganza sono sinonimi? “Elegans, non magnificus; splendidus, non sumptuosus”. Con queste parole Cornelio Nepote elogia in Attico l’oculatezza nell’amministrare la sua ricchezza (Vita Attici, 13, 5), suggerendo che l’eleganza non sia un dono del Cielo ma un abito, un costume da adottare, una scelta, come indica anche l’etimologia del termine: dal lat. elĕgans -antis, der. di eligĕre “scegliere”. Nell’ossessivo esigere da sé e dagli altri di Woodcock, impegnato in un rapporto difficile e complicato con la sua graziosa (in quanto dotata di grazia) musa ispiratrice, affiora l’etica del lavoro calvinista studiata da Max Weber (L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, 1991), intrecciata in modo complicato con il concetto di grazia. Se nella dottrina di Lutero la salvezza non può essere guadagnata con le opere e quindi il fedele non è certo della sua sorte se pur predestinato, in quella di Calvino la grazia si rivela attraverso le opere buone, il successo e la ricchezza prodotta dal lavoro. Interpretandole attraverso lo studio di Weber, le figure disgraziate caratterizzate da espressioni grottesche, fuori dalla grazia di Dio inserite nelle composizioni degli artisti del nord Europa, potrebbero benissimo rappresentare coloro che non hanno avuto successo, perciò privati della benevolenza di Dio: i mendicanti e i ladri che minacciano la sicurezza dei borghesi predestinati, gli stessi che gremiscono la sala cinematografica del centro dove si proietta il film di Anderson. Le signore rifatte che assistono alla proiezione del film, accompagnate da mariti facoltosi e quindi sicuramente predestinate, dovrebbero essere toccate dalla grazia e trasmettere la completa fiducia nella propria salvezza, eppure il loro volto è sgraziato, il loro sguardo incerto e smarrito gira intorno con un sorriso idiota e folle (forse a causa del silicone nelle labbra e della pelle tirata agli angoli della bocca), prefigurato da Dürer nella sua caricatura.

Non avrei mai pensato di ritrovarmi qui, a Palazzo Reale, tra i personaggi del film, invischiato in una complicazione dottrinale con risvolti sociologici a causa dei filetti che terminano le lettere nel titolo del film. Ad ogni modo la compagnia non mi disturba, anzi mi aiuta a riconoscere nell’opera di Dürer la relazione tra grazia e disgrazia messa in ombra da quella tra bello e brutto. Il fatto che Dürer sviluppi le sue idee sul concetto di bellezza dichiarando di non sapere come definirla (Hans Rupprich, Albrecht Dürer, Schriftlicher Nachlass, Berlino, 1956-1969, vol. II, p. 100 – 48-49, citato da Bernard Aikema nel saggio introduttivo) induce il sospetto che questa non sia solo misura e proporzione, anche se è proprio in questi termini che si esprime nei suoi trattati ispirati alle teorie di Leon Battista Alberti. D’altro canto il concetto di grazia svolto da Giorgio Vasari, sulla traccia del libro di Baldesar Castiglione, si forma appunto per reazione a una concezione della bellezza determinata da canoni formali e razionali, come quelli teorizzati dall’Alberti, inadeguati per esprimere quella “concordanza di grazia nel tutto” di cui Vasari scriveva nelle Vite.

Martin Schongauer, Pilato che si lava le mani, ottavo decennio del 1400. Dettaglio.

Forse sono questi pensieri sui limiti della misura e della proporzione nell’arte Rinascimentale ad attirare la mia attenzione sui visi espressivi e sgraziati di alcuni personaggi nell’incisione Pilato che si lava le mani di Martin Schongauer, una delle dodici che compongono una serie alla quale Dürer s’ispirò per il ciclo della Piccola Passione esposto nella sala 5 – Dürer: l’Apocalisse e i cicli cristologici. Secondo il curatore, il crescente interesse per un classicismo di ascendenza italiana nelle città tedesche del sud non soppianta la contrapposta tendenza a-classica e anticlassica, intesa come mutazione del classico (a questo proposito si parla di Rinascimento alternativo), che si manifesta in forme critiche e satiriche. Le trentasei xilografie della Piccola Passione costituiscono un esempio di rinegoziazione nel rapporto tra opera e fruitore in una chiave anticlassica, che inaugura un nuovo approccio iconografico all’immagine sacra: il pathos delle espressioni stimola la curiosità del fruitore delle opere.

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514. Bulino. Schweinfurt, Collezione Schӓfer.

Di pensiero in pensiero raggiungo la sala 6 – Il Classicismo e le sue alternative dove classico, anticlassico e a-classico sono messi a confronto tra loro. In questa sala è esposta anche la famosa incisione Melencolia I del 1514. Nel saggio La vita e l’opera di Albrecht Dürer, Erwin Panofsky interpreta l’opera come un’allegoria dell’immaginazione che negli artisti “è più forte della mente o della ragione” (p.219). Citando Cornelius Agrippa di Nettesheim, che distingueva tre generi di furor melancholicus, Panofsky interpreta Melencolia I come il primo dei tre, quello degli artisti che non possono estendere il loro pensiero oltre i limiti dello spazio (qui Panofsky si riferisce al pensiero del filosofo scolastico Enrico di Gand) in quanto la sfera dell’immaginazione “è per definizione la sfera delle quantità spaziali” (p.220). Secondo l’interpretazione di Maurizio Calvesi (Arte e alchimia, Firenze, 1986, p.10), l’opera è invece un’allegoria della prima fase dell’opera alchemica chiamata nigredo, la fase in cui la luce è offuscata dall’ombra. Nell’incisione il sole è infatti annerito quasi come se fosse in eclissi.

In eclissi?

Affiora un ricordo lontano.

Avevo cinque anni quando il 15 febbraio 1961 ho assistito a un’eclissi solare totale, l’unica visibile alla nostra latitudine nel XX secolo. È stata un’esperienza formidabile che ha segnato il mio modo di percepire. Assistendo alla polarizzazione della luce della corona solare e a un sovrannaturale spegnersi dei colori mai visto prima, qualcosa in me è cambiato. L’eclissi mi ha iniziato al mistero della luce oscurata che porta a incandescenza le spaccature delle nubi, che rimbalza sulla superfice del mare in tempesta, che poco prima dell’alba scavalca la notte rifratta dall’atmosfera, la stessa luce che si mescola all’ombra nelle incisioni di Dürer e in questi stessi appunti che sto prendendo su fogli volanti in un angolo della sesta e ultima sala della mostra a Palazzo Reale. Anche la scrittura è infatti una forma della luce oscurata, del suo conflitto mai risolto con l’ombra che lascia una traccia: incisione, solco, scavo dal quale emerge lo scuro, il nero del segno tracciato dallo strumento. Sulle tavole xilografiche e sulle lastre incise da Dürer ad acquaforte e a puntasecca il nero dell’inchiostro tipografico invade i solchi allo stesso modo, prima di essere trasferito a stampa su foglio. Nel breve saggio Estetica dei visionari (Milano, 2006) Henri Focillon sostiene che le arti grafiche del bianco e nero, esaltando il contrasto di luce e ombra, stimolano fenomeni di risonanza psichica caratterizzati da “evocazione e incastro di immagini” (p.17)

Nel saggio citato in precedenza (Albrecht Dürer, Milano, 2004), Focillon osserva che nell’opera grafica dell’artista le forme “si incastrano le une nelle altre, si sovrappongono, non si susseguono in profondità” (p.30) giustapponendo il vicino al lontano (p.41). Non per conseguenza dunque ma per giustapposizione e incastro come nel mio modo di collegare immagini, parole e concetti aggirandomi tra le sale di Palazzo Reale.

Dobbiamo credere che Dürer sia uno dei fautori del Rinascimento alternativo o piuttosto che sia da annoverare tra gli artisti che “siano l’opposto del genio figurativo di mediterraneo e dell’umanesimo” come scrive Focillon in Estetica deo visionari (p.13) riferendosi a una vasta gamma di artisti che lavorano con le arti del bianco e del nero? Di certo è un artista complesso e sfaccettato, dall’opera grafica del quale possiamo imparare molto sul rapporto tra immagine e scrittura avvolto nel mistero della luce oscurata, quella che riluce nel bianco degli occhi della sua Melencolia, in contrasto con l’ombra che le offusca il volto, forse la stessa luce oscurata che muove in modo sghembo i miei pensieri intorno a queste opere scatenando l’immaginazione, che negli artisti “è più forte della mente o della ragione”.

Dall’opera pittorica che affianca quella grafica possiamo apprendere molto altro ancora, ma per me è troppo e abbandono la mostra con il ricordo di un piccolo olio su tavola dipinto nel 1494 che rappresenta San Girolamo penitente (National Gallery, Londra), a mio parere l’opera pittorica più bella – forse dovrei dire più graziosa – in mostra a Palazzo Reale.