La toletta segreta di Warhol

Lontano dalla Factory

Un armadietto senza ante in un bagno dalle piastrelle bianche. Sui cinque ripiani (il sesto in alto non è visibile) medicine e prodotti di bellezza, raddoppiati dallo specchio retrostante a parete intera. Si riconoscono alcune marche: Chanel, Pantene, Clinique, Kiku, Interface, Guerlain, Halston, Vitabath, Vaseline. In vetro trasparente, i ripiani danno l’impressione che i flaconi siano sospesi nel vuoto.

Una fotografia degli anni ottanta, una come tante, eppure non smetto di guardarla. Mi dico che è per via del suo effetto caleidoscopico o forse della sua somiglianza con i Medicine Cabinets di Damien Hirst realizzati nel 1988, un anno dopo la pubblicazione di questa foto sull’Observer Magazine, un giornale inglese con cui collabora l’autore dello scatto, David Gamble.

Grande è la sorpresa quando leggo che si tratta dell’appartamento privato di Andy Warhol e di un servizio esclusivo commissionato da Fred Hughes, business manager dell’artista. Nel 1959 Warhol acquista il suo primo appartamento a New York, una casa a schiera a 1342 Lexington Avenue dove vive con la mamma; nel 1974 si trasferisce nell’Upper East Side, 57 East 66th St., al secondo piano di una townhouse, vicino Fifth Avenue. Qui resta fino alla sua morte nel 1987 – qui il fotografo David Gamble è tra i primissimi a penetrari dopo la sua scomparsa. Nei dieci giorni accordatigli per fotografarlo si aggira per le 12 stanze, le 4 camere da letto, i 6 camini, per un totale di 743 metri quadri (sì, è così, 8000 piedi quadri), a volte fino a sera tardi, alla ricerca di angoli che restituiscano qualcosa di Warhol.

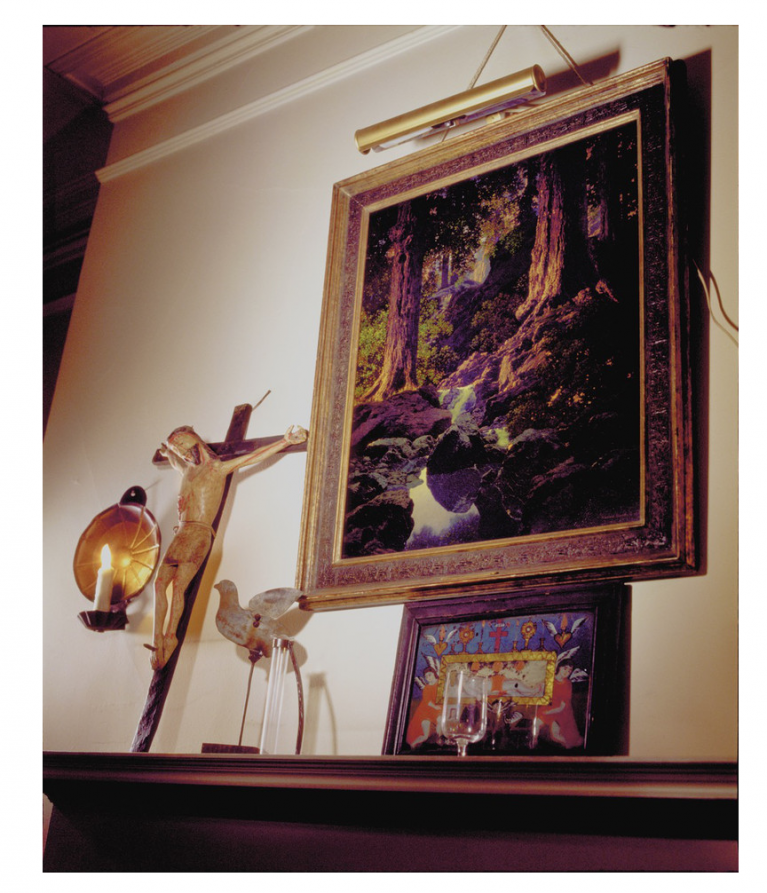

Gamble riprende statue in marmo del camino, pelouche Teddy Bear, stivali da cow-boy, porta-candele, tende color porpora, cavalletti in legno, un crocifisso messicano, gioielli da donna sul comodino, busti egiziani di Ramses e Isis in stile vittoriano, films in VHS, bandiere americane e ritratti in bianco e nero di nativi americani, opere di Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Marcel Duchamp ma anche di Maxfield Parrish. Altre opere sono meno riconoscibili: “Al piano di sopra, in bagno, c’era una maquette, la maniglia di una porta. Era un pezzo di Duchamp plasmato sul corpo di una donna, o meglio sul culo. Credevo fosse una maniglia quando l’ho afferrata. Sembrava proprio la maniglia di una porta”. Riprende infine la parrucca bianca, gli occhiali e l’orologio da aviatore Longines – vero e proprio ritratto in absentia. Per non parlare di quanto ammassato nel suo magazzino, incunabolo di una mostra pop.

Nello spazio domestico aleggia ancora il fantasma dell’artista, nel salone come in cucina col bellissimo lavandino, con cui Gamble trasgredisce l’adagio americano “everything but the kitchen’s sink” per indicare “qualsiasi cosa immaginabile”. Fotografa la camera da letto, dove trova una botola che serviva da passaggio segreto, come nei palazzi reali di una volta per sventare possibili assalti. Fotografa la toletta, che designa sia il mobiletto con lo specchio che “tutte le operazioni necessarie, spec. a una donna, per abbigliarsi, acconciarsi o truccarsi: fare toletta”.

Colpisce la quantità di prodotti di bellezza utilizzati da Warhol; sembra di vederlo lì davanti a imbellettarsi per ore, a truccarsi, a sistemarsi la parrucca. A costruire, in altri termini, quell’immagine pubblica che lo ha reso famoso, sin da quando nel 1964 apre la Factory a 231 East 47th St. (seguiranno altri indirizzi). Una Factory così ingombrante da farci dimenticare un dettaglio lampante: che l’artista non viveva lì, che quello era giusto il suo atelier e che, finita la festa, rientrava da solo nel suo appartamento dove nessuno era invitato per un after-party. Non illudiamoci, a casa Warhol non si era mai i benvenuti.

Fabbrica dell’intimità

A forza d’insistere sulla Factory in quanto matrice e cervello dell’opera e del pensiero warholiani, cuore pulsante della pop art newyorkese, non ci si è resi conto di quanto questo spazio aperto, trasgressivo, mediatico, costituisse un pendant dell’enclos del suo appartamento. Quello che condivideva con mamma e gatto; quello che, più tardi, condividerà col suo compagno, l’interior designer Jed Johnson.

Riguardo alla sua vita privata, Warhol manteneva la massima riservatezza: tanto la Factory era sovraesposta, tanto il suo appartamento privato impenetrabile. Esisteva un Warhol pubblico, un Warhol senza segreti che dava alle stampe diari, conversazioni, fotografie, che si esponeva senza riserve, un’immagine che controllava e manipolava abilmente, come nessun artista americano prima di lui. Così abilmente da rimuovere l’eclissi dello spazio domestico, un segreto gelosamente custodito lontano dalla sua compulsione narcisista.

E tanto la Factory rispondeva a un’estetica urbana e glam tanto il suo gusto in fatto di interior design era classico: non più pareti argentate in carta stagnola ma camini ornati di statue, pavimenti in marmo, mobili in stile Art Déco; non più anfetamine ma creme per il viso; non più drag queen ma la mamma; non più serigrafie ma pile di biscottiere (e dietro alcune stramberie c’è probabilmente lo zampino del compagno).

Ecco, forse dovremmo ripensare Warhol a partire da questo chassé-croisé: la Factory da una parte e la fabbrica dell’intimità dall’altra.

Una mossa contro-intuitiva considerato che nessuno prima o più di Warhol ha confuso piano pubblico e piano privato: “Then Pop Art took the inside and put it outside, took the outside and put it inside” (Warhol, Pat Hackett, POPism: The Warhol Sixties, 1980). Siamo agli antipodi dell’introspezione di matrice esistenzialista tipica dei protagonisti dell’Espressionismo astratto. Penso, gli esempi sono infiniti, a Cow Wallpaper al Moderna Museet di Stoccolma che Warhol realizza in occasione della sua prima retrospettiva europea nel 1968, sebbene fosse stato già presentato da Leo Castelli nel 1966, nella stanza adiacente alle Silver Clouds. Hal Foster (Death in America) ha parlato al proposito di nazione psichica, di una commutabilità tra psiche e nazione intesa come rottura della separazione tra pubblico e privato. Una vera e propria trasgressione.

Warhol sfida i confini tra interno ed esterno anche nella sua tendenza a collezionare opere e oggetti, come ha suggerito Michael Lobel (Warhol’s Closet, in “Art Journal”, Winter 1996). Il gesto di accumulare e collezionare costituisce, per Warhol, un tentativo di creare un’identità privata e segreta: le 610 Time Capsule ritrovate nell’appartamento fotografato da Gamble; 10.000 ore di registrazione audio della sua voce; 66.000 polaroid di genitali maschili (studiati da Jonathan Flatley nel primo libro collettivo consacrato alla questione: Possession Obsession. Andy Warhol and Collecting, a cura di John W. Smith, The Andy Warhol Museum 2002). Quando chiedono a Warhol cosa collezionerà in futuro risponde: “Buildings are great … I think that’s a really great thing to collect … just the facade. Uh, it’s too much trouble inside”.

Ora, Warhol non ha alcun interesse a esporre pubblicamente né a mostrare a pochi intimi la sua collezione. Quello del collezionista resta un gesto privato sottratto al rituale e allo status sociali, a qualsiasi forma di riconoscimento. Warhol non espone né vende i suoi pezzi, non li scambia ma semplicemente conserva tutto quello che acquista. Non solo: Warhol è indifferente al piacere procurato dal collezionare, come dimostrano le Time Capsules, sigillate non appena terminata la giornata. Il gesto del collezionista è sufficiente a procurargli il piacere effimero dell’accumulo, e poco importa che, il giorno dopo, quanto salvato dall’oblio scompaia dalla vista e non ne possa più godere. Anche riguardo alla collezione Warhol resta una macchina celibe.

Performatività queer

Non ci sfuggirà quanto il contesto sociale influenzi l’atteggiamento di Warhol: negli anni cinquanta e sessanta regna una cultura omofoba, una censura e un controllo sulla vita privata che si allenterà solo coi moti di Stonewall nel giugno 1969. Prima si poteva essere arrestati per atti osceni in luogo pubblico. In occasione della World Fair a New York nel 1964, i coffehouse del Greenwich Village e i teatri off di Broadway vengono fatti chiudere, così come i tango palaces, i taxi dance halls di Times Square, i cinema alternativi che proiettavano film d’avanguardia (Gramercy Arts o Pocket Theater). Le proiezioni sono spesso interrotte dall’intervento della polizia, come è il caso di due film di Jack Smith, Flaming Creatures e Normal Love, che Warhol conosceva bene, visto che lo aveva accompagnato nell’estate 1963 in Connecticut per le riprese, realizzando anche un documentario (Jack Smith Filming). Persino Joan Mekas viene arrestato per aver proiettato Un Chant d’Amour (1950) di Jean Genet.

È insomma la storia della frizione tra omosessualità e sfera pubblica che, in America, va dal caso del Tropico del Cancro di Henry Miller all’irruzione della polizia alla City Lights Bookstore di San Francisco il 21 maggio 1957 contro la pubblicazione di Howl and Other Poems di Allen Ginsberg, seguito dall’arresto di Lawrence Ferlinghetti, editore e proprietario della libreria. Ginsberg viene accusato di fare allusioni ad atti omosessuali e utilizzare nelle sue poesie parole come “cock”, “fuck”, “balls”. Nel 1963 Ginsberg testimonia al processo mosso contro The Naked Lunch di Burroughs alla Corte Superiore di Boston.

Ci si adopera insomma per marginalizzare il dissenso e l’anormale dall’arena pubblica, dai valori ufficiali della società americana. Un modello di sorveglianza secondo il quale uno spazio sociale “ben temperato” influenza i comportamenti privati, il controllo esercitato all’esterno penetra nelle sfere più intime dei comportamenti privati e rende l’io privato più debole, pe intimorirlo, privarlo della sua voce. Per questo, nell’era McCarthy, la cultura gay fioriva in casa piuttosto che nei bar o nelle sale da té a rischio d’incursione della polizia.

La scissione tra pubblico e privato in Warhol ha così a che vedere con una costruzione del privato come sottrazione dalla sfera pubblica. “Se c’era un argomento tabù alla Factory, questo era la vita sessuale di Andy. Voleva, anzi pretendeva, conoscere ogni dettaglio sulla nostra, ma la sua era rigorosamente off limits”, come ricorda Bob Colacello. E Warhol, non dimentichiamolo, non fu mai un paladino della causa omosessuale, un militante contro l’omofobia sociale o contro l’AIDS, su cui mantenne uno stridente riserbo.

Fare toletta: davanti allo specchio di casa, Warhol costruiva in finale quella che Eve Kosofsky Sedgwick ha chiamato performatività queer in rapporto allo scrittore Henry James (“Queer Performativity. Henry James’s Art of the Novel”, in GLQ, 1/1, Summer 1993). Una queerness che, rispetto al glamour, riguarda la negoziazione e la transizione tra la sfera pubblica e la sfera privata.

Anche l’aura ha un prezzo

“Ero interessato a fotografare cose che la gente non pensava avessero alcuna sorta di valore”, ricorda Gamble, “oggetti banali e ordinari che dicevano molto della vita personale del loro proprietario”. Inevitabile che finisse in bagno, dove le cose non sono esposte ma giusto poggiate. Tuttavia Gamble non aveva considerato fino a che punto Warhol infondesse d’aura qualsiasi cosa sfiorasse, al punto che i dirigenti d’azienda gli correvano dietro per comprare la sua aura: “Non volevano i miei prodotti. Continuavano a dirmi ‘Vogliamo la tua aura’. Non sono mai riuscito a capire che cosa volessero. Ma erano disposti a pagare un mucchio di soldi per averla. Ho pensato allora che se qualcuno era disposto a pagarla tanto, avrei dovuto sforzarmi di capire di che cosa si trattasse” (La filosofia di Andy Warhol).

Mentre Gamble lavorava al suo servizio, Sotheby si aggirava come un avvoltoio nelle stesse stanze per selezionare gli oggetti di Warhol da mettere all’asta ad aprile 1988 (un’asta rimasta alla storia). Questi scatti sono insomma anche una testimonianza unica di quanto andrà presto disperso. Fotografando la cucina, Gamble ricorda che persino 78 delle 175 biscottiere degli anni cinquanta, pagate due soldi ai mercatini, per il solo fatto di appartenere a Warhol furono vendute al prezzo stratosferico di $ 250.000: “Sotheby’s e altre case d’asta si resero conto che non c’era bisogno di possedere un oggetto di valore dal momento che apparteneva a una celebrità. La vendita di Andy Warhol dimostrò che il nome di una celebrità era sufficiente per vendere oggetti che non avevano alcun valore reale. Questo fu una vera e propria avvisaglia per le aste in tutto il mondo”.

Uscito dall’appartamento, l’assistente di Gamble gli regala una scatola di pomodoro in conserva della Campbell, l’unica cosa da mangiare rimasta in casa Warhol – il cibo era stato già portato via dalle credenze. Gamble fotografa la scatola dieci anni dopo e si accorge che comincia ad andar a male dall’interno, consumata dal tempo, priva di quel belletto indissociabile dalla figura di Warhol – “Sto pensando di scattare un’altra foto 30 anni dopo, perché sarà ancora più deteriorata”.

“Quello che ho fatto è rendere le persone dei voyeur. I bagni sono molto privati: è lì che si trova la crema per la depilazione, la vaselina, i Lip Smackers, l’abbronzatura alla moda, e tutti i disturbi o problemi di pelle che avete saranno visibili. Questo è probabilmente il motivo per cui la gente ama quell’armadietto di medicinali”. La toletta è insomma un ritratto di Andy Warhol, riflesso in ogni prodotto di bellezza, in ogni medicina con cui imbellettava e curava il suo corpo, costruiva l’immagine pubblica e la sua performatività queer, dando l’illusione di esporsi senza riserve in pubblico, come se non restasse altro che la superficie. Una superficie nascosta sotto il sottile strato di cerone e che dà l’illusione di una pelle liscia e senza età.

Warhol era una sfinge senza segreto, per riprendere la bella espressione di Truman Capote. Una sfinge senza segreto, sarà, ma con un nécessaire degno della mummia di un faraone.