Carnet geoanarchico 11 / L’Appennino di Gino Covili

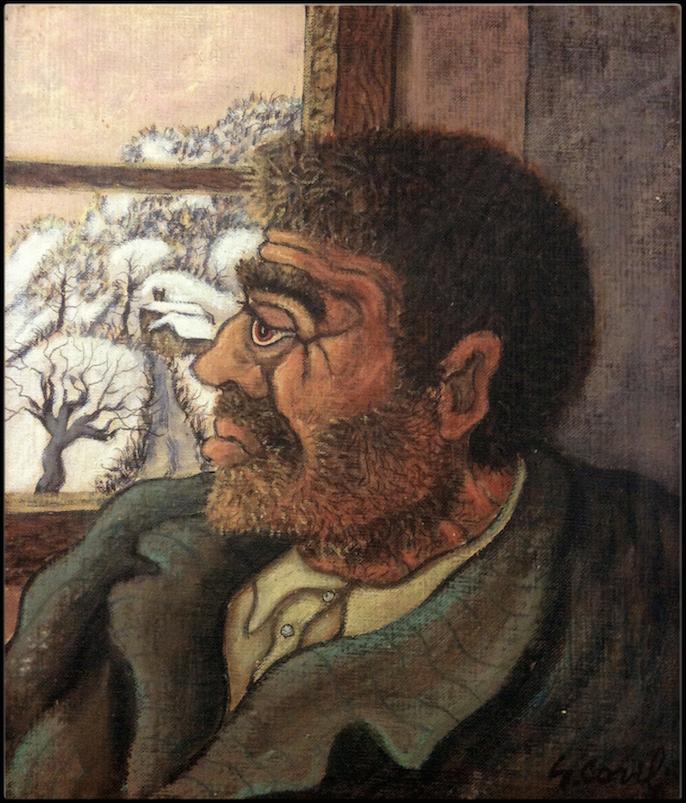

Comincia così per me. Con un cartone 25 x 30 intitolato Meditazione, una piccola tecnica mista del 1989. «I quadri girano, girano, ma finiscono quasi sempre dalla persona giusta». Vladimiro lo dice con il sorriso di chi l’ha visto accadere molte volte. Mi guarda con una concentrazione compressa, azzurra. Due ore prima non lo conoscevo, stavo salendo sui primi corrugamenti d’Appennino. Via Giardini. I tornanti sopra Maranello. I boschi scarichi, i casali sgranati sui declivi, la neve nei campi come una magra velatura sul verde cadmio dell’erba. Sopra le ginocchia, nella cartella di cuoio, ho un piccolo dipinto di Gino Covili, una testa di profilo, lo sguardo perso nel vuoto, meno ferino di quelli soliti. Quadro nel quadro, c’è anche un angolo di finestra su un paesaggio innevato, un albero, una strada, due casette di macigno, i dorsi irsuti di un pezzetto di montagna. Solo uno scampolo, che pulsa e si dilata in altri quadri del pittore, come in Paesaggio invernale del 1988, che vedrò due ore dopo, e che a sua volta sembra citare le terre che le curve della sinuosa strada statale scompongono e ricompongono sotto i miei occhi di nativo delle pianure. Alcuni l’hanno definito naïf, da quando Zavattini l’ha riconosciuto, o forse per l’accostamento fin troppo spontaneo con Ligabue. Non sono servite le lucide pagine che Mario De Micheli ha scritto su di lui, non è nemmeno servito che Vittorio Storaro si sia ispirato ai suoi quadri per la fotografia di Novecento di Bertolucci. No. La pittura dell’autodidatta Covili non è naïf, penso guardando fuori, o allora naïf significa saper cogliere l’essenza più vera dell’Appennino che conosco, proprio questo qui, che vedo dal finestrino, con quegli alberi fatti così, con quelle case laggiù, quel campo innevato, quel viottolo.

Pomeriggio. Via Isonzo, Pavullo nel Frignano. Un cane mi abbaia contro. Poi il cancello si apre e Vladimiro Covili mi accoglie, mi fa strada, mi fa togliere la giacca. Non me ne accorgo, quasi, non c’è tempo, perché nell’atrio mi salta addosso Lotta del 1971. Ed è come cadere in una torbiera di colori a olio. I muscoli della torbiera sono quelli di una battaglia tra animali. Dei lupi, un cinghiale, che ti risucchiano come melma: lo stivale resta lì, mentre il piede della vista rimbalza nudo fuori dal quadro. Le fotografie che riproducono i dipinti li tradiscono sempre, è un’ovvietà, ma uno scarto del genere non me lo ero immaginato. Dal vivo e da vicino l’acrilico e l’olio di Covili prendono una luce frontale, come se irradiasse da chi li guarda, ma il pastello venuto dopo a ritoccare è come se cercasse luce dai lati, con un effetto radente che provoca rilievo senza ingrassare la tela. Come l’acqua di una torbiera, appunto, in cui vedi il fondale ma anche i disegni di metano in superficie. Per me è puro stupore, mi sento rovesciato come un guanto, anche perché capisco di avere nella cartella di cuoio una particola di quel macrocosmo in espansione.

Mi spiego. La retorica connaturata a ogni parola che si confronta con la pittura può essere di due tipi, opposti come i versanti di un crinale. O salta di metafora in metafora, e allora amplifica l’immagine dipinta con immagini trovate molto lontano e troppo spesso a caso, oppure si muove un passo alla volta come fa la metonimia, che cerca di spiegare l’immagine a partire da una sua articolazione minore. Non voglio dire dettaglio, frammento, porzione. Ho in mente proprio gli snodi tra le ossa, o le giunture tra le masse geologiche. Covili è così. Posso pensare alla sua pittura solo attraverso il paesaggio, non tanto per le vedute che ha dipinto, ma perché per tutta la sua opera vale quello che aveva detto Rilke sui Greci: «Si sa ben poca cosa sulla pittura dell’antichità, ma non è azzardato supporre che essa rappresentasse gli uomini come i pittori di un’epoca più recente hanno visto il paesaggio». E ancora: «L’uomo non contava più di un albero, ma contava molto, perché l’albero contava molto. Non è forse qui il mistero e la grandezza di Rembrandt, che ha visto e dipinto uomini come paesaggi?». Dipingere uomini come paesaggi, come alberi. Giacometti diceva che la cosa più difficile da disegnare è l’albero, per questo consigliava di cominciare dal volto.

Ecco l’articolazione che mi interessa. Covili vorrei provare a capirlo proprio così, pensando più all’antropologia che alla critica dell’arte, e cioè pensando che se oggi l’idea di cosmo è la proposta annacquata di qualche fede malata di metafisica, sono esistiti momenti della storia umana in cui il cosmo era invece un luogo tangibile dove terra, uomo, animale e pianta non erano separati da confini netti. Questa specie di libera frontiera tra regno animale, vegetale e minerale, questa circolazione di materia e di energia che alcuni hanno chiamato animismo, è il nocciolo duro che mi sembra unire a sistema tutti i quadri e tutti i disegni di Gino Covili. Si può parlare di ancestralità, per la sua pittura, ma bisogna spiegare perché. Non basta il riferimento alla terra, al lavoro umano, all’eterna fatica della vita nei campi. Almeno non basta a me. Covili, molte, moltissime volte, arriva invece alla verità antropologica che mi è parso di vedere solo a Lascaux, o nelle cortecce dipinte dagli aborigeni australiani: figure circoscritte (animali, uomini, piante) ma che sono articolazioni strutturali di un intero macrocosmo, i crocevia di una mappa intuitiva del mondo.

Era possibile farlo anche prima, in via privata, ma dal 21 marzo 2019, a Pavullo, nell’Appennino modenese, è aperta la Casa Museo Covili. Vedere un centinaio di quadri tutti importanti raccolti in una grande casa tra i faggi trasmette la sensazione emotiva di entrare in un mondo compiuto. Ma l’emotività non basta e quello che si capisce visitando l’allestimento è la ragione profonda della pittura di Covili. Guardando dal vero e da vicino certe tele vastissime ho potuto adottare uno sguardo filologico, un po’ come ci ha insegnato Roberto Longhi in Piero della Francesca. Provate insomma a osservare Nella notte di luna piena del 2003. Noterete certi giochi di corrispondenze: le nocche della mano che stringono il bastone e i sassi della frana sotto la grotta a sinistra; oppure le pieghe geologiche nella parete di destra e le pieghe del cappotto contro le cosce; il riflesso di luna sul braccio con il bastone e lo stesso riflesso sul masso in primo piano; masso e braccio, poi, hanno lo stesso angolo rispetto al suolo, e quasi la stessa forma; o i peli del lupo e la neve sulle conifere. E potrei andare avanti, per questo e per tutti gli altri quadri. Il paesaggio, cioè, si fa corpo, il corpo paesaggio, la pietra diventa tessuto, il tessuto roccia, la nudità della terra si trasmette ai vestiti, i vestiti o i peli degli animali suggeriscono alla terra come coprirsi, le rocce e le case diroccate imitano i volti, i volti si mineralizzano in architetture pronte a franare. Tutta un’anatomia decostruita e reinventata per ogni livello della realtà.

Luce che va via. Faggi d’inverno alle finestre, come in un Klimt. Sono partito tre ore dopo, gli occhi della mente sovraccarichi di una specie di adrenalina dello sguardo. Vladimiro parlava del padre, amplificava quell’universo appenninico. Memorie edificanti, commozione, invettive a denti stretti, la fionda dei progetti in cantiere. Lo capisco. Come si può dormire quando si vive costantemente immersi nelle correnti di movimento di un continente dipinto? Sono partito abbacinato. Benedello, il Panaro, Fanano, poi su fino a Canevare. Il mattino dopo sono salito a Ospitale, in Val di Làmola, e a piedi sono andato più su. Ma non potevo lasciare in albergo il mio prezioso dipinto, così me lo sono tenuto a tracolla per tutta la camminata. Mi è piaciuta l’idea di portare a spasso in Appennino un quadro d’Appennino. I tornanti lasciavano slittare nell’occhio fisionomie montuose. Il sole andava e veniva sollevando o appiattendo neve. Lo Spigolino innevato premeva il suo profilo acquatico e tibetano contro un cielo poco più scuro. Un albero, una strada, due casette di macigno, i dorsi irsuti di un pezzetto di montagna. Ed era tutto un immenso Covili. Forse avevo guardato troppi quadri il giorno prima, e li vedevo in filigrana nei paesaggi reali, come flash sparati nella retina, come fosfeni. O forse l’occhio di Covili mi aveva insegnato qualcosa sull’Appennino che credevo di conoscere. Qualcosa che Tim Ingold, parlando dell’animismo, definisce così: «una rete complessa di interdipendenza reciproca, basata sul dare e ricevere sostanza, cura e forza vitale, che si propaga nel cosmo, unendo umani, animali e ogni altra forma di vita». Non un quadro, quindi, ma il mondo.