Nel mito di Gio Ponti

“Le trame esistono solo se vengono narrate, altrimenti svaniscono per sempre, come le parole d'amore scritte sulla sabbia e cancellate dalla risacca.” (Gianfranco Angelucci)

Sono cresciuta nel mito di Gio Ponti (1891-1979).

Mio padre lo venerava, fin dal giorno in cui, quand'era appena settenne, lo aveva conosciuto in occasione delle visite del maestro alla bottega di falegnameria della nostra famiglia e ce ne narrava, con quella sua capacità di generare empatia che rendeva avvincente ogni storia.

Provo a raccontare anch’io.

Era il 1936 e l'architetto milanese aveva affidato a mio nonno la realizzazione del prototipo di una scrivania multifunzionale per il nuovo Corriere della Sera di via Solferino. Quell'oggetto bellissimo purtroppo non andò in produzione e rimase per sempre al centro dello spazio espositivo dell'atelier Ghianda, come emblema di maestria progettuale ed anche esecutiva.

Il faggio naturale con cui era stato realizzato aveva assunto nel tempo una colorazione dorata molto vicina a quella dell’ottone delle maniglie ‘essenziali’ che Ponti aveva disegnato per i cassetti: quando lo colpivano i raggi del sole che entravano dall’ampia finestra dell’ambiente in cui si trovava, pareva rilucere, rimandandone i bagliori. L’abilità di mio nonno, poi, si era dispiegata sulla superficie del vasto piano di lavoro trilobato che lo caratterizzava, creando una raggiera dalla precisione millimetrica con le venature del legno che convergevano al suo centro in un punto da intendersi letteralmente in senso geometrico.

Era per questa sua perizia ebanistica che Gio Ponti era venuto a cercare il nonno per affidargli la realizzazione di quel prototipo a cui teneva moltissimo. Il risultato era bello, perfetto, prezioso, imponente ma anche molto costoso da eseguire e i Crespi non ne vollero sapere, preferendogli scrivanie più a buon mercato per i giornalisti del Corriere della sera. Ma quel mobile maestoso ha segnato gli anni della mia crescita, educandomi alla bellezza e al ‘fatto bene’, insieme alla venerazione che in famiglia si tributava al suo progettista e al suo esecutore.

Gio Ponti ha insegnato alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1936 al 1961, progettandone due edifici, quello detto Il Trifoglio e l’altro definito La Nave. Ha inoltre preso parte, insieme a Piero Portaluppi e Giordano Forti, al progetto del cosiddetto Edificio 11 (1953-1961). Quest'ultimo, rimasto incompiuto, era stato concepito quale “Edificio insegnante” (come lo ebbe a definire Ponti nel 1954), in cui era stato dispiegato un vero e proprio campionario della moderna edilizia, che raccoglieva diversi tipi di strutture portanti, di materiali da costruzione, di finiture, di serramenti e di impianti, affinché gli studenti li potessero conoscere dal vero.

(Noto anche come Edificio di Via Bonardi è stato completato solamente tra il 1970 e il 1985 da Vittoriano Viganò.)

Quando, nel 1972, mi sono iscritta ad Architettura, speravo di trovarvi eco della lezione di Gio Ponti, che, ovviamente non vedevo l’ora di apprendere.

Ma sono stata delusa.

Ignorato, criticato, da alcuni suoi colleghi addirittura anatemizzato, con Bruno Zevi da sempre alla testa del manipolo dei suoi detrattori, che ha definito quel capolavoro che è il Grattacielo Pirelli, un “mobile bar su scala urbana”, e non parla di lui nella sua Storia dell’Architettura Moderna, così come non lo fa neppure il Benevolo nel suo manuale. Sembrava, allora, che il mondo dell’Architettura a cui Gio Ponti aveva dato tanto lo avesse cancellato, perpetrandone la damnatio memoriae. Ricordo che alcuni miei illustri docenti paragonavano addirittura la Stazione Centrale ad un posacenere e il Grattacielo Pirelli a un accendino: O tempora, o mores.

E, sebbene solo fino a un decennio prima il maestro milanese avesse ottenuto un successo straordinario di pubblico, con numerose commesse prestigiose, negli anni settanta sulle riviste di settore non si parlava più né di lui né della sua opera e non se ne scrivevano libri.

È dovuto trascorrere molto tempo prima che ciò accadesse di nuovo. Il merito della sua ‘riscoperta’, ormai si sa, si deve al mondo dei collezionisti, al suo pubblico, presso il quale non è mai cessata la sua venerazione. La critica dotta gli ha tenuto dietro a ruota, se pure con pachidermica lentezza.

A rompere per prima il silenzio editoriale sulla sua opera completa (qualche pubblicazione a tema s’era vista negli anni ottanta: Portoghesi, Pansera, ceramica, 1982; Irace, architettura, 1988; La Pietra, arte e industria, 1988) è stata sua figlia Lisa (qui su Doppiozero), con un libro per i tipi di Leonardo: era il 1990 ed erano trascorsi undici anni dalla sua morte. Cinque anni dopo, ecco un altro libro, fondamentale, a cura di Ugo La Pietra per Rizzoli. Da allora in poi, per fortuna, sono fioriti gli studi e le pubblicazioni a tutto campo sul lavoro del maestro, la più recente delle quali si intitola Officina Gio Ponti. Scrittura, grafica, architettura, design ed è stata curata da Manfredo di Robilant e Manuel Orazi, per Quodlibet (pp. 275, € 32.00). Il progetto grafico della copertina è di 46xy.

Nel volume, corredato da fotografie e documenti spesso inediti, in collaborazione con i Gio Ponti Archives, si analizza il lavoro dell’architetto milanese suddiviso per i temi annunciati dal titolo, in otto saggi, anch’essi inediti, a firma dei due curatori e di: Elena Dellapiana (Gio Ponti designer); Fulvio Irace (il grattacielo Pirelli); Gabriele Neri (la linea Diamante); Manuel Orazi (Gio Ponti, un bilancio storiografico); Francesco Parisi (Gio Ponti illustratore), Mario Piazza (Gio Ponti e la grafica); Manfredo di Robilant (la sede della Montecatini); Paolo Rosselli (incorniciare Gio Ponti); Cecilia Rostagni (Gio Ponti scrittore), con un'intervista a Joseph Rykwert.

Il volume contiene anche un atlante visuale di tutti gli edifici costruiti dal maestro.

Nel suo titolo Officina Gio Ponti, poi, vi è la memoria del famoso saggio di Roberto Longhi Officina ferrarese (1934). Titolo che è stato poi ripreso nel 1955 dalla rivista letteraria bimestrale bolognese che ha avuto tra i suoi redattori Pier Paolo Pasolini e Giorgio Bassani, entrambi allievi del Longhi.

Ma con Officina, i curatori del volume vogliono anche indicare che quell’operosità poliforme caratteristica dello Studio Ponti, nonostante le varie collaborazioni, è stata sempre e comunque, un’operosità ‘autoriale’ che si è giocoforza conclusa con la morte del maestro. Officina, dunque, come termine fedele alla sua etimologia di opus - ĕris «opera» e facĕre «fare».

Gio Ponti ha avuto spesso degli illustri collaboratori (come Luciano Baldessari, Nino Bertolaia, Francesco Bonfanti, Tomaso Buzzi, Cesare Chiodi, Egidio Dell’Orto, Gino Figini, Giordano Forti, Antonio Fornaroli, Gigi Ghò, Emilio Lancia, Elsie Lazar, Pier Luigi Nervi, Carlo Pagani, Luigi Pollini, Piero Portaluppi, Alberto Rosselli, Bernard Rudofsky, Eugenio Soncini, Giuseppe Valtolina ed altri) e allievi (tra i quali Franco Bettonica, Cini Boeri, Fredi Drugman, Gianfranco Frattini, Aldo Rossi, Richard Sapper) ed emuli, ma non ha avuto eredi. L’eredità di Ponti è ancora in attesa di essere raccolta. Forse, paradossalmente, per alcuni aspetti il suo unico erede è stato Aldo Rossi. Così spiegano i curatori del volume: “Se si legge, per esempio, […] L’architettura della città di Aldo Rossi si possono individuare sorprendenti possibilità combinatorie fra la teoria degli elementi primari della città – che Rossi identifica per lo più in edifici pubblici assurti a monumenti per via della loro capacità di sopravvivere alla società che li ha costruiti – e la poetica di Ponti dell’architettura come monumento cristallino che punteggia la scena urbana. […] La differenza invece netta è nei modi: Ponti scrive testi esortativi, Rossi argomentativi.” Ma la differenza risiede anche nella diversa importanza da loro attribuita al disegno, infatti, mentre Ponti non crede nell’architettura di carta, preferendo il disegno “come attività scissa dalla progettazione architettonica, e legata invece all’illustrazione editoriale, in cui costruisce una propria ulteriore autorialità, autonoma e riconoscibile”; Rossi, esponente della nuova generazione di architetti, utilizza invece “il disegno come forma autonoma di argomentazione architettonica o di ricerca poetica.”

Ciò che, tuttavia, a mio avviso, accomuna nella sostanza profonda i due maestri milanesi, è il fatto che entrambi sono eredi della vis classica (non neoclassica, il neoclassicismo formale di Ponti è conclamato, ma è, appunto, soltanto ‘formale’). La vis classica che li accomuna presiede, invece, ab imo pectore al loro fare architettonico. Infatti, pur nelle evidenti differenze linguistiche e compositive, e nella loro diversa scuola di pensiero, i loro manufatti architettonici sono tutti, indistintamente e sempre, classici in nuce. E non già per la loro destinazione d’uso o per le loro forme, ma perché essi sono tutti oggetti architettonici singolari e irripetibili, monumentali, insomma, tal quali lo furono quelli edificati nella Grecia antica, nella Roma repubblicana e imperiale e nel Rinascimento. La vis classica di Ponti e di Rossi risiede proprio in questa unicità monumentale delle loro architetture. Così come gli edifici classici, pur nella propria aderenza ad una tipologia prestabilita, furono ciascuno singolare e irripetuto, anche le architetture di Ponti e di Rossi emergono dal tessuto urbano, sempre riconoscibili e inconfondibilmente attribuibili al loro autore, magniloquenti anche quando sono in sordina.

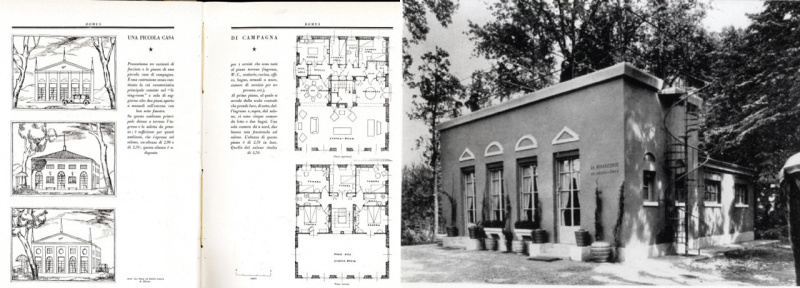

Sono convinta che, oltre a quello per i suoi memorabili edifici, per i suoi magistrali oggetti di design e per l’anelito didattico che ha informato le riviste da lui fondate, uno dei tanti altri debiti che la ricerca architettonica del nostro paese abbia con Gio Ponti sia quello riferibile alla sua grande idea di edificare delle architetture effimere nel Parco di Monza, in occasione della IV Triennale, dando così avvio a quella che si potrebbe definire una vera e propria palestra di architettura, continuata anche nelle Triennali successive. Questi esempi costruiti, infatti, han fatto scuola più di qualsivoglia teorizzazione del concetto di moderno e il padre di questa idea fu esclusivamente Gio Ponti.

L’esperimento iniziale, a mio avviso, se pure in tono molto minore, è per certi aspetti affine, almeno nel principio ispiratore, a quello tedesco del Weißenhof, che lo precede di tre anni. Esso è consistito nella costruzione di tre modelli di case a grandezza naturale: la Casa per le Vacanze, progettata da Emilio Lancia e dallo stesso Ponti; la Casa del Dopolavorista di Luisa Lovarini (qui su Doppiozero) e la Casa Elettrica del Gruppo 7, finanziata dalla società Edison e divenuta fin da subito una vera e propria icona del razionalismo italiano.

Al contrario di quelli di Stoccarda che esistono ancora oggi, purtroppo questi tre caposaldi dell’Architettura moderna, così diversi fra loro, furono demoliti, come lo furono pure molti di quelli edificati nel Parco Sempione, nelle edizioni successive della Triennale, trasferitasi a Milano nel 1933. Tra le architetture perdute si annoverano: per il 1933, V Triennale: il Padiglione della Stampa di Luciano Baldessari; il Padiglione di Arte Sacra di Cassi Ramelli; la Stazione per Aeroporto civile, progettata da Prampolini con la collaborazione, per le decorazioni interne, degli aeropittori Depero, Dottori, Fillia, Munari, Oriani, Andreoni etc. e le 21 realizzazioni per la Mostra dell’Abitazione, interamente costruite e arredate a firma dei più illustri architetti del tempo, tra cui Albini, Banfi, Bega, Belgioioso, Borsani, Bottoni, Camus, Cereghini, Figini, Griffini, Lancia, Lingeri, Mantero, Mazzoleni, Minoletti, Pagano, Peresutti, Pollini, Portaluppi, Rogers, Sottsass, Terragni, etc. Per il 1936 VI Triennale: il Padiglione per la Mostra dell’Abitazione e dell’Architettura Internazionale, di Giuseppe Pagano (distrutto dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale); il Teatro all’aperto di Faludi. Per il 1954, X Triennale: il Labirinto per ragazzi dei BBPR; la casa unifamiliare di serie, di Ponti, Fornaroli, Rosselli; l’abitazione a cupola geodetica di Füller di Roberto Mango; elemento di casa verticale industrializzata, di Varlonga, Fratti, Malaguzzi Valeri; le tre case prefabbricate di Baldessari e Grisotti; la casa sperimentale del MAC; il Padiglione della Facoltà di Architettura di Milano di Reggio Alberti; per la Mostra dell'architettura in movimento il Padiglione Finmare-Finmeccanica di Zavanella, Minoletti e Tevarotto; il Padiglione per l’esposizione di mobili in serie, di Borsani; tanto per citare solo alcuni di quegli autentici capolavori, il cui mentore è stato Gio Ponti.

Anche queste magnifiche imprese si devono a lui, perché sua è stata l’idea. Si potrebbe forse ovviare all’enorme danno per la perdita delle architetture effimere costruite nel Parco di Monza prima e Sempione poi con uno studio ad esse dedicato, che comprenda anche le rare superstiti, nate sempre in seno alla manifestazione periodica, quali la Torre Branca, costruita in tubi Dalmine da Ponti e Chiodi (1933); la Fontana di Cattaneo e Radice (1936, per fortuna trasferita a Como in Piazza Camerlata); il quartiere sperimentale QT8, di Bottoni, Albini, Castelli Ferrieri, Castiglioni, Crippa, De Carlo, Dova, Lingeri, Magistretti, Minoletti, Piccoli, Ponti, Rogers, Sottsass e molti altri (1947); il Bar Bianco (che versa purtroppo in un pessimo stato di conservazione), opera di Griffini e la Biblioteca nel Parco, progettata da Ico Parisi e Silvio Longhi, entrambi edificati nel 1954.

Ma tornando al libro di Quodlibet, a chi le leggerà, le sue pagine riserveranno anche il piacere della sorpresa, insieme al gusto della conferma di quanto già conosce sulla personalità poliedrica e affascinante di questo maestro dei maestri dell’architettura e del design, vero archistar ante litteram, sebbene non sapesse di esserlo e non vi si atteggiasse.

Leggi anche

Maria Luisa Ghianda, La ceramica di Gio Ponti

Maria Luisa Ghianda, Gio Ponti. Tutto al mondo deve essere coloratissimo

Maria Luisa Ghianda, Elle est retrouvée. Quoi ? – L'Eternité / Gio Ponti